【摘要】AI创业热潮下,1289个项目倒在AI Graveyard,失败类型、赛道分布、行业趋势与生存法则全景剖析,揭示AI创业九死一生的真相与启示。

引言

“现在,还是AI创业的好时机吗?”

如果你把这个问题抛给OpenAI的Sam Altman,他会用一贯的自信告诉你:“现在是有史以来最有利的时机。”但在这场AI创业的盛宴背后,鲜花与掌声的另一面,是一座座静默的“AI墓地”。在AI工具聚合网站DANG!的AI Graveyard里,1289个AI项目已经悄然“入土”,成为这场技术革命的无声注脚。

AI创业的热度从未消退,资本、人才、技术、用户的洪流裹挟着无数梦想者奔涌向前。但在每一轮融资、每一次用户增长的狂欢背后,更多的AI项目在激烈的竞争中消失无踪。2024年6月底,AI Graveyard的“死亡名单”还只有700多个项目,一年后,这个数字已逼近1300。仅2025年上半年,就有超过200个AI工具关闭,平均每天都有一家AI项目走向终结。

与那些令人振奋的融资新闻和用户增长数据相比,AI Graveyard记录下的失败案例,或许更能反映AI创业的真实生态。本文将以AI Graveyard的1289个失败项目为样本,结合行业最新动态、典型案例和可视化数据,深度剖析AI创业的“九死一生”——失败的类型、分布、原因、趋势与生存法则,力求为每一位AI创业者、投资人和技术爱好者,提供一份有温度、有深度、有洞察的行业全景报告。

一、🧩AI创业失败的分布与画像

%20拷贝-mwlo.jpg)

1.1 AI墓地的类型分布:失败的主战场在哪里?

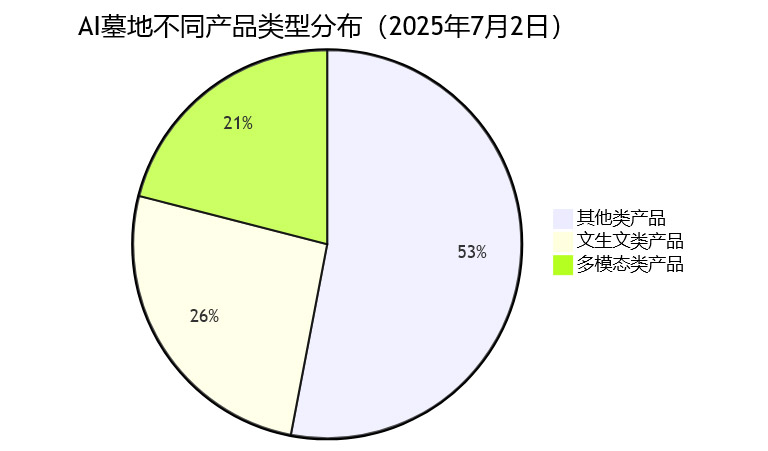

AI Graveyard的1289个项目,类型分布极具代表性。我们将其粗略分为三大类:文生文类产品、多模态类产品、其他类产品。下表与饼状图直观展现了各类项目的“死亡”比例:

1.1.1 其他类产品:B端与底层工具的“死亡谷”

占比最高的“其他类产品”,主要包括AI编程、低代码平台、AI搜索、SEO优化、数据工具等。这些产品多面向B端或底层开发者,技术门槛高、商业化难度大、市场需求不明朗,成为AI创业失败的“重灾区”。

1.1.2 文生文类产品:低门槛的红海

AI写作、Chatbot、AI总结、提示词工具等文生文类产品,占比26%。这类产品开发门槛低、同质化严重,成为创业者扎堆的热门赛道,但也因此竞争极为激烈,失败率居高不下。

1.1.3 多模态类产品:技术热点的高风险区

AI绘图、AI视频、AI语音等多模态类产品,占比21%。虽然多模态AI是近年来的技术热点,但落地场景有限、技术难度高,失败项目同样不在少数。

1.2 失败领域Top 10:哪些赛道最易“阵亡”?

AI Graveyard的条形图揭示了失败项目数量最多的前10个AI领域。下表为详细分布:

1.2.1 低门槛赛道的“死亡陷阱”

AI写作、Chatbot、生产力工具、AI助手等领域,因开发门槛低、用户需求广泛,吸引了大量创业者。但同质化严重、产品壁垒低,导致失败项目数量居高不下。

1.2.2 技术热点与垂直赛道的高淘汰率

AI图像、AI编程、AI视频、AI搜索、低代码平台、AI数据分析等领域,虽然技术含量高、市场前景广阔,但因落地难、商业化挑战大,同样成为失败项目的“集中营”。

1.3 高频失败关键词:失败项目的主流赛道与应用场景

词云图直观展现了AI Graveyard中高频出现的失败关键词:

最大关键词:AI写作、Chatbot、生产力工具、AI图像、AI助手、AI编程、AI教育

其他高频词:AI社交、prompt、Data、SEO、健康、营销、TTS、音频、视频、自动化、电子邮件、简历、会议、游戏、3D、表格、研究、约会、音乐、财务、娱乐、旅游、礼物等

这些关键词不仅反映了AI创业项目的主流赛道,也揭示了AI应用场景的广泛性与高淘汰率。

二、🕳️失败的根源:AI项目为何“死”?

2.1 同质化严重,缺乏壁垒

大量AI应用仅为“套壳”大模型API,产品差异化不足,用户易流失。即便是明星公司Jasper、Deepgram等,也因缺乏技术护城河,在OpenAI等巨头自下场后迅速衰落。

2.2 盈利模式单一,难以为继

许多AI产品依赖会员订阅、积分付费等单一模式,价格难以比底层模型更低,用户转化和留存难,最终入不敷出。

2.3 市场需求评估失误

不少项目为“为AI而AI”,未能精准切中用户痛点,或高估了AI技术的实际能力,导致产品与市场脱节。

2.4 资本断裂与大厂挤压

2024年起,AI领域融资周期拉长,投资人更看重商业化和盈利能力。大厂通过免费开放基础模型,直接抽走初创公司70%潜在客户,创业公司生存空间被极度压缩。

2.5 技术与数据瓶颈

AI项目常因数据质量不足、算力短缺、技术实现难度高等问题夭折。RAND报告显示,80%的AI项目会失败,主要因投资错位、数据不足、盲目追新、算力缺乏、目标过远等。

2.6 法律与伦理风险

AI写作、AI内容生成等领域,因内容侵权、虚假信息、数据隐私等问题频发,部分项目被平台封禁或遭遇法律诉讼。

三、🧭失败的另一面:被收购与整合的“新生”

%20拷贝-ehkx.jpg)

3.1 被收购/整合的“幸存者”

部分AI项目虽然“死亡”,但通过被大厂收购、整合获得新生。例如:

Lalamu Studio:AI对口型应用,被Canva收购并集成进其APP。

Windsor:AI电商应用,2024年初被客服平台Front收购。

波形智能:杭州AI明星公司,2024年被OPPO收购,创始人及团队入职大厂。

Voyage AI:清华姚班天才马腾宇创立,2025年3月被MongoDB以2.2亿美元收购。

3.2 “高调”与“默默”的退出

有的创业者选择高调被收购,如DamnGood.Tools的独立开发者Dmytro Krasun,坦言被收购是“第一次真正意义上的退出”,让他能专注于其他产品。更多的项目则是悄然消失,甚至连用户都来不及告别。

3.3 “赛马”机制下的优胜劣汰

在中国AI创企和大厂间,“赛马”机制普遍存在。MiniMax的“万物追踪”、阶跃星辰的“冒泡鸭”等产品均宣布停运。初创公司随着业务和规模增长,内部也开启了赛马,失败成为常态。

四、🧠行业趋势与创业启示

4.1 差异化与垂直深耕

成功的AI创业公司往往聚焦垂直细分领域,构建数据和行业壁垒。例如Runway专注设计,Harvey专注法律,AnswerAI深耕北美教育市场,均取得了较好成绩。

4.2 小团队、快迭代、强执行

Pika、Mistral AI等新锐公司以小团队高效运作,快速响应市场和技术变化,成为新一代AI创业范本。

4.3 商业模式创新

部分AI产品通过“随用随付”、SaaS平台、行业解决方案等创新模式提升续约率和用户粘性,摆脱单一订阅困境。

4.4 技术与场景结合

AI创业者需紧贴用户需求和行业场景,避免“为AI而AI”,以实际业务价值为导向推动产品落地。

4.5 行业整合与并购潮

2024-2025年,AI行业并购加速,初创公司被大厂收购、整合成为常态。大厂通过并购补齐技术短板,创业者则以“卖身”实现阶段性退出。

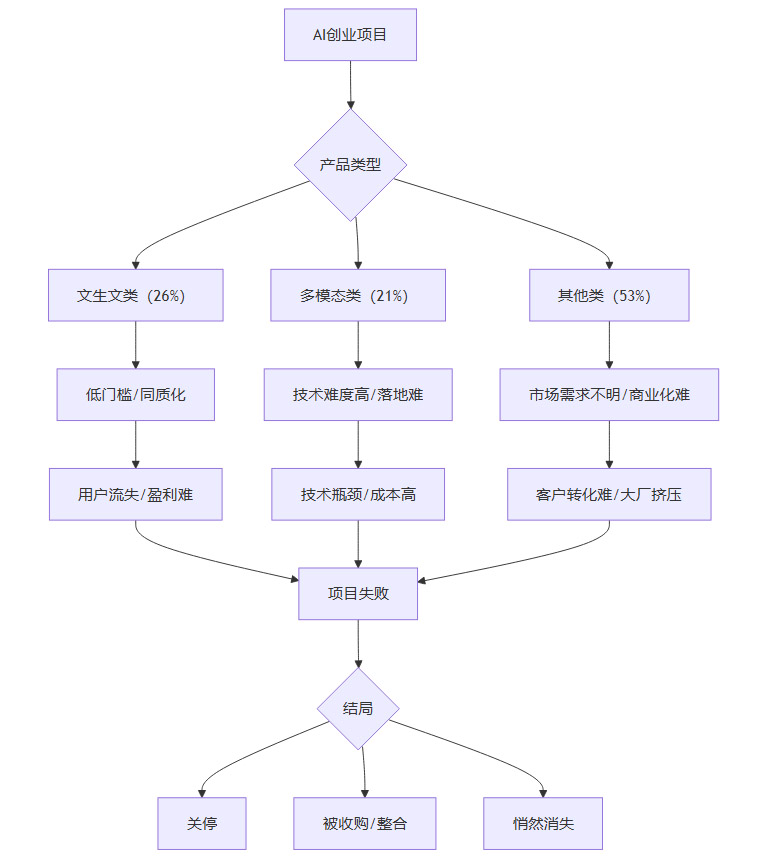

五、🗺️AI项目失败路径全景

%20拷贝-peln.jpg)

六、🧩案例剖析:失败与新生的真实故事

6.1 Neeva:AI搜索的“独角兽”陨落

由谷歌前高管创立的AI搜索引擎Neeva,主打无广告、隐私优先,2023年5月被Snowflake收购。其失败原因在于难以撼动谷歌、微软等巨头的用户习惯和技术壁垒,且盈利模式不清晰。

6.2 Stability AI:开源明星的困局

Stability AI(Stable Diffusion)曾是开源文生图领域的明星,但因免费社区版本冲击、巨头入场、盈利模式单一,2025年陷入危机,创始人离职,濒临出售。

6.3 Builder.ai:独角兽的泡沫破灭

英国AI独角兽Builder.ai,号称“用AI帮你写App”,实则大量人工外包,2025年因财务造假、技术泡沫破产,成为AI行业“杀猪盘”典型。

6.4 DamnGood.Tools:独立开发者的“高光时刻”

Dmytro Krasun开发的DamnGood.Tools生产力工具站被收购,他坦言这是“第一次真正意义上的退出”,被收购并不是坏事,而是能让他专注于其他产品。

6.5 Lalamu Studio:被集成的“隐形赢家”

AI对口型应用Lalamu Studio被Canva收购并集成进其APP,创始人领英头衔变为“前创始人”,但未见公开收购新闻稿。这类项目虽“死亡”,但以另一种方式获得新生。

七、🧬AI创业的生存法则

%20拷贝-fjec.jpg)

7.1 认清赛道,避开红海

低门槛赛道如AI写作、Chatbot虽易入门,但同质化严重,难以突围。创业者应关注垂直细分领域,构建独特的数据和行业壁垒。

7.2 快速验证,灵活调整

在AI创业大爆炸年代,方向和速度同等重要。找到刚需场景,快速推出产品,及时根据用户反馈和模型技术变化调整产品开发路径。

7.3 商业模式多元化

单一的会员或积分付费模式难以为继。AI创业者应探索SaaS、行业解决方案、随用随付等多元化商业模式,提升用户粘性和续约率。

7.4 技术与场景深度结合

避免“为AI而AI”,紧贴用户需求和行业场景,推动AI产品真正落地,创造实际业务价值。

7.5 拥抱行业整合,顺势而为

行业并购潮下,创业者应顺势而为,主动寻求与大厂的合作或被收购机会,实现阶段性退出或资源整合。

结论

AI创业是一场九死一生的马拉松。1289个项目倒在AI Graveyard,失败的类型、分布、原因、趋势与生存法则,为每一位AI创业者敲响警钟。低门槛赛道的红海、B端工具的高壁垒、多模态产品的高风险,构成了AI创业的“死亡三角”。同质化、盈利难、需求错判、资本断裂、技术瓶颈、法律风险,是AI项目失败的六大主因。

但失败并非终点,被收购、被整合、被颠覆,都是AI创业生态的常态。唯有认清赛道、快速验证、商业创新、技术深耕、拥抱整合,才能在AI浪潮中存活并突围。正如Anthropic首席产品官所言:“最好的AI产品不是计划出来的,是从底层自发长出来的。”AI应用的探索还在继续,留给创业者的机会也还有很多。

📢💻 【省心锐评】

“AI创业如闯关,九死一生,唯有差异化和深耕,方能笑到最后。”

.png)

评论