【摘要】AI写作工具在科研论文写作中带来了前所未有的效率提升,但也引发了学术合规与原创性的新挑战。本文系统梳理了AI痕迹的典型特征、检测原理及主流降AI痕迹的实用方法,结合最新政策与行业动态,提出了“AI痕迹最小化三法则”,为科研人员提供一套高效、合规、创新的论文写作操作指南。文章兼具技术深度与广度,内容详实,结构严谨,适合技术论坛深度阅读。

引言

在AI技术飞速发展的今天,AI写作工具已成为科研人员不可或缺的助手。无论是文献整理、语言润色,还是格式调整,AI都能大幅提升写作效率。然而,AI写作的普及也带来了新的学术挑战:如何在享受AI带来的便利的同时,确保论文的原创性与合规性?如何让AI生成的内容不被检测系统或导师一眼识破?如何在高效与诚信之间找到最佳平衡点?本文将以“AI痕迹最小化三法则”为核心,结合最新政策、技术与实操经验,全面解析科研论文写作中AI痕迹的识别、规避与合规操作,为广大科研工作者提供一份实用且前瞻的写作指南。

一、🌟AI写作的双重性与合规边界

%20拷贝-isip.jpg)

1.1 AI写作的效率革命与风险挑战

1.1.1 效率提升的“魔法棒”

AI写作工具如ChatGPT、DeepSeek、文心一言等,已成为科研人员的“效率魔法棒”。它们能够:

快速梳理文献,生成综述初稿

优化语法和表达,提升语言流畅度

自动调整格式,节省排版时间

辅助数据可视化、表格生成等基础性工作

这些功能极大地解放了科研人员的时间,让他们能将更多精力投入到学术创新与实验设计中。

1.1.2 风险与隐忧并存

然而,AI写作的“魔法”背后也隐藏着风险:

AI生成内容常因模板化、机械化表达、缺乏个性化而被检测系统或导师识别

过度依赖AI,可能导致论文原创性下降,甚至被认定为学术不端

AI工具的“过度流畅”与“完美逻辑”,反而成为被识别的“把柄”

1.2 合规使用的政策红线

1.2.1 高校与权威机构的最新规定

近年来,国内外高校和权威媒体纷纷出台AI写作合规政策。例如,广东海洋大学等高校明确规定:

AI仅可用于辅助性环节,如文献整理、语言润色、格式调整等

不得将AI用于核心内容创作,包括研究设计、数据分析、结论阐述、创新点等

所有科学贡献必须由作者独立完成

部分高校要求在论文中披露AI工具的使用环节和修改过程,确保学术诚信

1.2.2 合规边界的“灰色地带”

虽然AI辅助写作已成趋势,但合规边界并非泾渭分明。部分高校和期刊对AI使用的披露要求、检测标准、违规认定等仍在不断调整。科研人员需密切关注最新政策动态,主动适应合规要求,避免因“无心之失”触碰学术红线。

二、🔍AI痕迹的典型特征与检测原理

2.1 AI痕迹的“蛛丝马迹”

AI生成内容虽然“聪明”,但仍难以完全模拟人类写作的复杂性与个性化。常见AI痕迹包括:

2.2 检测原理与主流工具

2.2.1 检测机制揭秘

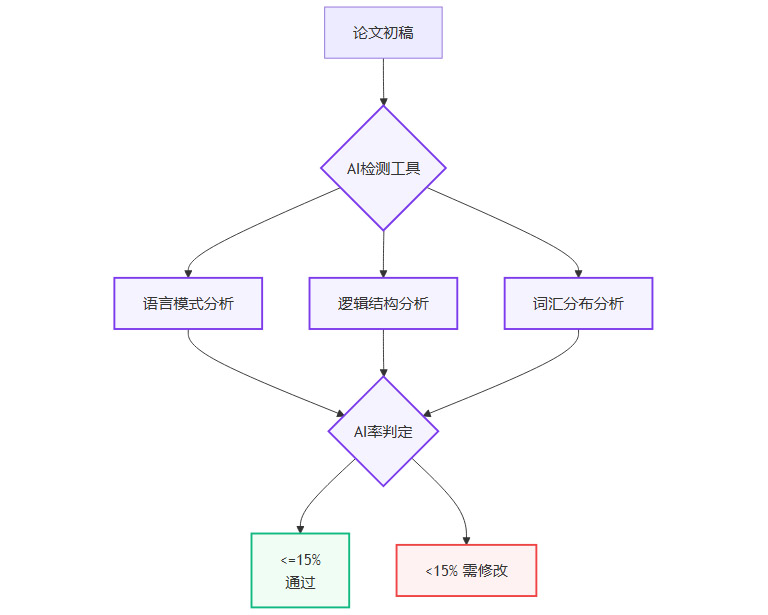

主流AI检测工具(如知网、维普、Turnitin等)通过以下方式识别AI痕迹:

分析文本的语言模式、逻辑结构、词汇分布等特征

检测句式多样性、词汇丰富度、主观性表达等指标

利用机器学习模型对比人类与AI写作的差异

2.2.2 检测流程Mermaid流程图

2.2.3 检测结果的影响

AI率过高会影响论文通过率,甚至被认定为学术不端

检测工具不断升级,AI痕迹识别能力日益增强

检测结果并非绝对,需结合人工审核与学术规范综合判断

三、🛡️AI痕迹最小化三法则

%20拷贝-ibgx.jpg)

3.1 法则一:优化AI生成内容的源头

3.1.1 精准设计AI指令(Prompt)

明确要求AI避免机械表达,加入主观语气、疑问句、具体案例或数据

指令需结合学科特点调整,确保术语和逻辑符合学术规范

示例Prompt:“请用第一人称,结合实际调研案例,分析XXX问题,并适当提出质疑”

3.1.2 多样化生成与筛选

多次生成不同版本,选取最自然、最具个性化的内容

对比不同AI工具的输出,取长补短,避免单一风格

3.2 法则二:深度人工干预与个性化表达

3.2.1 逐句人工改写

对AI生成文本进行逐句修改,拆分长句为短句,混合长短句表达,增加自然感

替换高频词与模板表达,避免“综上所述”“由此可见”等机械过渡词

注入个人观点与经验,在关键段落插入第一人称表达、个人调研案例或研究经验

3.2.2 制造合理“瑕疵”

适当保留口语化表达或逻辑跳跃,模拟人类写作的不完美性

打破AI文本的“过度流畅”,让论文更具“人味”

3.2.3 内容创新与学术深度补充

引入具体案例、实验数据、领域最新研究成果

对AI生成的结论进行批判性延伸,提升学术深度

确保20%以上内容为个人原创分析,体现研究者独立思考

3.3 法则三:规范引用与多轮人工校对

3.3.1 规范引用与数据处理

核查引用文献真实性,补充权威文献来源

确保引用格式一致且符合学术规范,避免虚假或错误引用

所有引用内容需标注清晰,避免抄袭嫌疑

3.3.2 多轮校对与人工审核

多轮细致修改和校对,通读全文,发现并修正不自然或AI痕迹明显的部分

建议大声朗读或请他人协助审阅,提升文本自然度

3.3.3 辅助工具与检测手段

AI降痕工具:如小发猫伪原创、小狗伪原创、PaperBERT、言笔AI写作、毕业宝、百度橙篇等,通过同义词替换、句式调整、语义重构等方式优化文本,但不可完全依赖,以免构成学术不端

查重与AI率检测:建议先用AI检测工具(如维普AIGC检测、Master AI率检测等)检测AI率,达标后再查重,避免因降AI操作引入新重复内容

交叉检测:结合多种检测工具分析文本,确保AI特征指标在合理区间,但检测工具准确性有限,需结合人工审核

四、📚伦理与学术规范要求

4.1 透明披露与过程记录

部分高校和期刊要求对AI辅助内容进行披露,记录使用环节和修改过程,确保学术诚信

建议在论文致谢或方法部分简要说明AI工具的使用范围与人工修改情况

4.2 学术不端风险与合规底线

全文由AI生成、核心数据或创新点依赖AI、未标注AI辅助等行为,均可能被认定为学术不端

违规后果包括撤销学位、取消评优、学术声誉受损等

刻意掩盖AI痕迹可能构成学术不端,需以人为主导,保留完整修改记录

4.3 合规写作的“黄金法则”

AI应作为提升效率的助手,而非替代独立学术思考的主力

研究者需主动适应政策变化,持续提升学术素养,确保论文既高效又合规,真正体现个人学术贡献

五、🚀实用建议与未来趋势

%20拷贝-ldxp.jpg)

5.1 分阶段写作的高效策略

先自主设计论文框架和核心观点

再用AI辅助生成部分内容

最后进行深度人工修改和创新补充

5.2 持续关注检测规则与政策动态

检测技术和标准不断升级,需定期关注学校和期刊的最新要求

及时调整写作和降AI策略,避免因规则变化“踩雷”

5.3 提升自身学术素养

AI只是辅助工具,真正的学术创新和高质量论文仍需依赖研究者的独立思考和写作能力

建议多读高水平论文,提升学术表达与创新能力

5.4 未来趋势展望

学术界正探索AI贡献标识技术与使用日志系统

研究者需关注动态规范,主动适应合规要求

AI与人类写作的“共生”将成为新常态,合规与创新并重

结论

AI写作工具为科研论文写作带来了前所未有的便利,但也对学术合规与原创性提出了更高要求。通过“AI痕迹最小化三法则”——优化AI生成内容的源头、深度人工干预与个性化表达、规范引用与多轮人工校对,科研人员不仅能高效利用AI提升写作效率,更能确保论文的原创性与合规性。未来,AI与人类写作的协同将成为学术创新的新常态,唯有不断提升自身学术素养,主动适应政策变化,才能在AI时代书写属于自己的学术高峰。

📢💻 【省心锐评】

“AI是科研好帮手,但别让它抢了你的风头!降痕迹三法则,帮你合规高效,学术诚信才是硬核竞争力!”

.png)

评论