【摘要】剖析反应式变换器(RxT)架构,阐述其事件驱动范式如何解决传统LLM的平方级成本难题,实现对话AI的持久记忆与恒定延迟。

引言

当前的大语言模型(LLM)领域,呈现出一个有趣的悖论。一方面,模型的能力边界在以惊人的速度扩展,其生成文本的流畅性与逻辑性已然达到前所未有的高度。另一方面,这些看似智能的系统,在最基础的“记忆”能力上却显得异常笨拙。它们如同记忆只有几秒钟的病人,每次对话都需要重新回顾一遍完整的历史记录,才能理解当前的语境。

这种被称为“无状态”(Stateless)的设计,是当前主流变换器(Transformer)架构的固有特性。为了维持对话的连续性,开发者们采用了一种近乎“暴力破解”的策略,即在每次交互时将整个对话历史拼接成一个不断增长的输入序列。这种做法的后果是灾难性的,它直接导致了计算成本随对话长度呈平方级甚至立方级增长。长对话不仅变得极其昂昂,响应速度也随之线性下降。

这层技术枷锁,严重限制了需要长期、连续交互的应用场景的落地。个人AI助理、连续性客户服务、个性化教育等领域,都迫切需要一个真正拥有持久、高效记忆的AI。Reactive AI公司提出的反应式变换器(Reactive Transformer, RxT)架构,正是为了打破这一困境而来。它并非对现有架构的修补,而是一场彻底的范式革命,其核心思想是从“数据驱动”转向“事件驱动”,为AI装上了一颗真正意义上的“记忆核心”。

💠 一、传统对话模型的架构困境与成本枷锁

%20拷贝-piaw.jpg)

要理解RxT的价值,必须先剖析当前主流对话模型所面临的根本性难题。这些难题源于其底层架构,并直接转化为应用层面的性能瓶颈与成本壁垒。

1.1 架构原罪:“无状态”设计的本质

变换器架构自2017年诞生以来,凭借其强大的长距离依赖建模能力,成为自然语言处理领域的绝对主宰。然而,其核心的自注意力机制(Self-Attention)在设计上是完全无状态的。

这意味着模型本身不具备任何形式的内置记忆。它处理每个输入序列时,都将其视为一个独立的、封闭的任务。模型无法“记住”上一次交互发生了什么,除非将上一次交互的内容明确地包含在本次的输入中。这种设计在处理单篇文档或孤立查询时表现优异,但在需要连续状态跟踪的对话场景中,其缺陷便暴露无遗。

1.2 权宜之计:“暴力破解式”的上下文管理

为了让无状态的模型能够进行多轮对话,业界普遍采用了一种简单直接的解决方案,即上下文拼接。

具体流程如下:

第一轮交互:用户输入

Query_1。模型处理Query_1,生成Answer_1。第二轮交互:用户输入

Query_2。系统将历史记录与新查询拼接成Query_1 + Answer_1 + Query_2,将其作为全新输入送给模型,生成Answer_2。第N轮交互:用户输入

Query_N。系统将Query_1 + Answer_1 + ... + Query_{N-1} + Answer_{N-1} + Query_N作为输入,生成Answer_N。

这种方法虽然能让模型“看到”历史,但本质上是一种低效的重复劳动。模型在第N轮交互时,被迫重新阅读和理解前N-1轮已经处理过的内容。这好比一位学者每次写论文新的一章,都必须把前面所有章节重读一遍才能下笔。

1.3 无法回避的灾难:平方级成本增长

“暴力破解式”上下文管理直接导致了计算成本的指数级爆炸。变换器架构的计算复杂度与其输入序列长度(L)的平方成正比,即 O(L²)。

在对话场景中,序列长度L约等于对话轮数(N)乘以每轮的平均长度(T)。因此,第N次交互的处理成本与 (N×T)² 成正比。随着对话轮数N的增加,单次交互的计算成本以平方级速度攀升。

我们可以通过一个简单的表格来直观感受这种成本增长的恐怖之处。

注:累计成本近似为对N²从1到N的积分,约为N³级别。

这张表格清晰地揭示了,长对话在现有架构下是一种经济上的灾难。一个100轮的对话,其最后一次交互的成本是第一轮的1万倍,而整个对话的总成本更是达到了惊人的百万倍。这正是为何商业AI服务的长对话费用如此高昂的根本原因。

1.4 用户体验的直接损害:不断增加的延迟

计算成本的增长,直接转化为用户可感知的响应延迟。随着对话历史越来越长,模型处理输入所需的时间也越来越长。在实际应用中,用户会明显感觉到,对话进行到后面,AI的回复速度会越来越慢。这种不稳定的体验,对于追求实时交互的应用(如在线客服)是致命的。

💠 二、范式革新:事件驱动的反应式变换器

面对传统架构的根本性缺陷,反应式变换器(RxT)没有选择在原有框架上进行修补,而是提出了一套全新的、基于“事件驱动”的交互范式。

2.1 核心转变:从“数据驱动”到“事件驱动”

RxT架构的第一个颠覆性思想,是重新定义了“对话”的本质。

传统视角(数据驱动):对话是一个不断增长的、连续的文本数据块。

RxT视角(事件驱动):对话是由一系列离散的、独立的“事件”组成的序列。

在RxT中,一次完整的交互(用户提问 + AI回答)被视为一个交互事件。整个对话就是这些事件按时间顺序构成的流。这种视角的转变,使得系统可以将处理重心从“维护一个庞大的文档”转移到“高效处理和记忆每一个独立的事件”上来。

2.2 架构基石:固定大小的集成记忆系统

基于事件驱动的思想,RxT引入了其最重要的创新,一个固定大小的、集成的短期记忆系统。

这个记忆系统并非简单的历史文本存储,而是一个由可学习的向量(Memory Slots)构成的复杂网络。它的关键特性在于,其容量是固定的,不会随着对话轮数的增加而膨胀。这意味着,无论对话进行到第10轮还是第1000轮,模型用于存储和检索历史信息的“记忆空间”大小始终不变。

这一设计从根本上斩断了计算成本与对话长度之间的平方级关联,是实现成本线性化的基石。

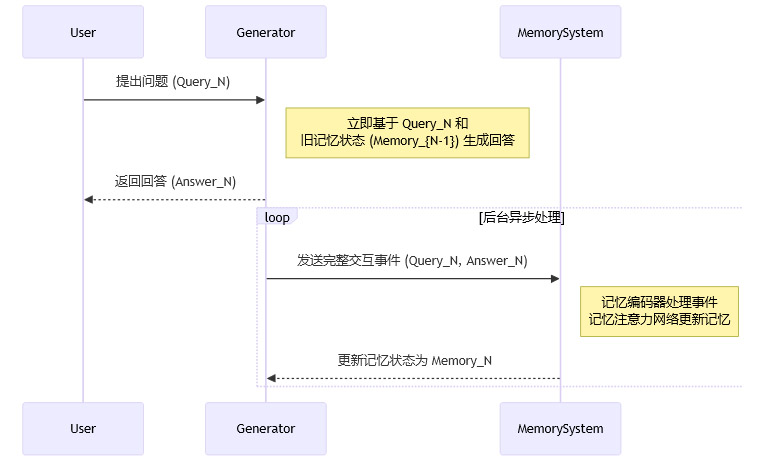

2.3 关键机制:异步工作流与延迟解耦

RxT的另一个精妙设计是其异步工作流,它成功地将面向用户的“回答生成”任务与内部的“记忆更新”任务解耦。

传统模型的工作流是同步的:处理长历史 -> 生成回答 -> 用户接收。用户必须等待整个处理过程完成。

RxT的工作流则是异步的,可以用下面的流程图清晰展示:

这个流程的核心优势在于:

恒定用户延迟:用户收到回答的速度,仅取决于当前问题的处理时间和对固定大小记忆的查询时间。这个过程与对话历史总长度完全无关,因此用户感知的延迟是恒定的。

后台智能更新:记忆的更新在后台悄无声息地进行,不占用用户的等待时间。系统可以从容地处理完整的交互事件(包括AI自己的回答),从而形成更全面、更准确的记忆。

💠 三、深入架构:反应式变换器的三大支柱

%20拷贝-uanv.jpg)

RxT的强大能力,源于其内部三个核心组件的精密分工与协作。这三大组件共同构成了一个高效的、有记忆的对话处理引擎。

3.1 组件协同:智能的“分工协作”

RxT的架构可以看作是一种专家系统,每个部分都有明确的职责:

生成器-解码器 (Generator-Decoder):负责“说”,即根据当前问题和记忆生成流畅的回答。

记忆编码器 (Memory Encoder):负责“听”和“总结”,将一次完整的交互压缩成可供记忆的语义信息。

记忆注意力网络 (Memory Attention Network, MAN):负责“记忆”和“思考”,将新的信息智能地整合到现有的记忆体系中。

3.2 生成器-解码器:带有记忆接口的输出模块

RxT的解码器在标准变换器解码器的基础上,做了一个关键的改造。在每一层的自注意力子层和前馈网络子层之间,增加了一个记忆交叉注意力(Memory Cross-Attention)子层。

这个新增的子层,充当了解码器与记忆系统之间的接口。在生成每个词元(token)时,解码器可以通过这个接口“查询”记忆系统,从中提取与当前生成任务最相关的历史上下文信息。这种设计,使得解码器可以将主要的计算资源集中在“如何表达”上,而将“需要记住什么”的认知负担交给了专门的记忆系统。

为了在不显著增加参数量的前提下提升模型容量,解码器的前馈网络通常采用**专家混合(Mixture of Experts, MoE)**设计。

3.3 记忆编码器:交互事件的语义压缩器

记忆编码器的任务相对专一和简单。它接收一个拼接了当前查询和回答的序列(例如,[Query]...[Answer]),然后通过标准的变换器编码器层(自注意力和前馈网络),将其转换为一组高维的隐藏状态向量。

这组向量可以被看作是本次交互事件的浓缩语义表示,它将作为“原材料”被送入记忆注意力网络进行处理。

3.4 记忆注意力网络:架构的“大脑”

记忆注意力网络(MAN)是RxT架构中最具创新性的部分,是实现智能记忆管理的核心。

3.4.1 记忆的基础:可学习的记忆槽

MAN的基础是一组固定数量的、可学习的向量,被称为记忆槽(Memory Slots)。这些记忆槽没有固定的位置编码,意味着它们之间没有预设的顺序关系。系统必须学会在这个无序的空间中,有组织地存储和检索信息。这种设计迫使模型发展出更抽象、更灵活的信息组织能力,类似于人类记忆的联想式存储。

3.4.2 核心操作:内容驱动的读写

MAN的操作包含两个基本过程:

记忆读取 (Memory Read):发生在回答生成阶段。解码器的隐藏状态作为“查询”(Query),记忆槽作为“键”(Key)和“值”(Value)。解码器通过交叉注意力机制,主动从记忆槽中“拉取”与当前任务相关的信息。

记忆写入 (Memory Write):发生在后台记忆更新阶段。这个过程的设计非常巧妙。它将之前的记忆槽状态作为“查询”,而将记忆编码器产生的交互信息作为“键”和“值”。

这种“反向”的设计,意味着是记忆槽主动去寻找并整合新信息中与自己相关的内容,而不是新信息被动地附加到记忆末尾。这是一个**内容驱动(Content-Driven)**的更新过程,确保了记忆的动态性和相关性。

3.4.3 防止遗忘:残差门控机制

为了在不断更新的过程中防止“灾难性遗忘”(即新信息完全覆盖旧的、但仍有用的信息),MAN引入了残差门控机制(Residual Gating Mechanism)。

与简单的残差连接(output = input + update)不同,门控机制会学习一个动态的权重 g,最终的更新公式为 new_memory = (1 - g) * old_memory + g * update。这个门控 g 控制了新旧信息的融合比例,让模型能够自主决定在多大程度上保留旧记忆、吸收新信息,从而在可塑性与稳定性之间取得平衡。

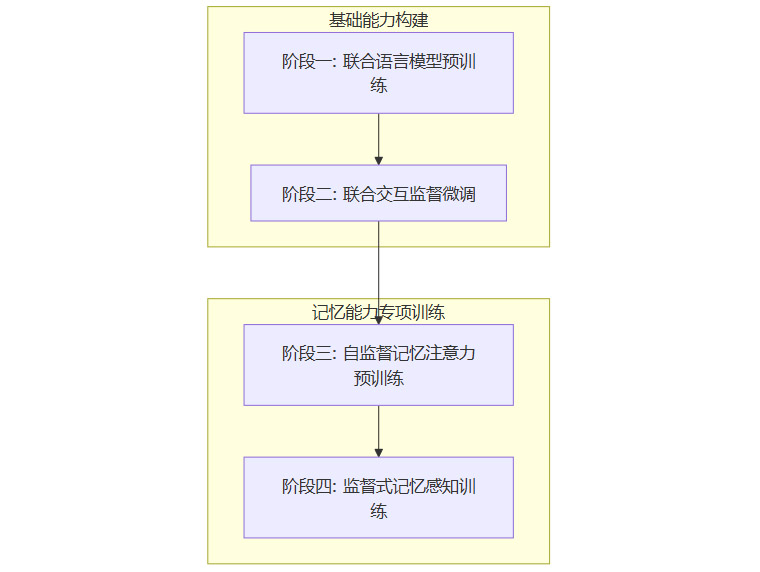

💠 四、训练之道:专为记忆设计的课程化学习

RxT复杂的异步架构和缺乏直接监督信号的记忆系统,使得传统的端到端训练方法难以奏效。直接训练往往导致模型不稳定或收敛失败。为此,研究团队设计了一套精巧的、分阶段的监督式训练课程。

这个课程的核心思想是循序渐进,先教会模型基本功,再逐步解锁高级的记忆管理能力。

4.1 阶段一:联合语言模型预训练

此阶段的目标是让生成器和编码器学习基础的语言表示,并对齐它们的向量空间。训练采用“教师强制”方法,输入序列被复制两份,一份用于解码器的自回归预测,另一份被随机遮蔽后交给编码器进行掩码语言建模。

关键创新在于梯度分离设计。编码器的输出在送给解码器的记忆交叉注意力层之前,其梯度被从计算图中分离。这可以防止解码器的梯度干扰编码器的训练,同时加入少量噪声,防止解码器过度依赖“完美”的上下文,从而保持自身能力的健壮性。

4.2 阶段二:联合交互监督微调

此阶段的算法与阶段一相同,但训练数据从通用文本语料切换为结构化的对话数据。数据通常包含特殊标记(如 [Query] 和 [Answer]),帮助模型学习对话的轮转结构。

4.3 阶段三:自监督记忆注意力预训练

这是整个课程中最具挑战也最关键的一步。记忆系统的目标输出是高维、不可解释的记忆状态,无法人工标注。研究团队为此设计了一个巧妙的自监督代理任务。

该任务通过动态加权平均的方式,为记忆更新过程生成“伪标签”。系统根据之前的记忆状态和当前的编码数据,计算出一个加权平均值作为目标。这个权重在对话初期较高,鼓励模型快速吸收新信息;在对话后期逐渐降低,鼓励模型整合和保持信息。这个阶段解决了记忆系统的“冷启动”问题,确保它在进入最终训练前,已经能产生有意义的、而非随机噪声的输出。

4.4 阶段四:监督式记忆感知训练

这是第一个让整个系统(解码器、编码器、记忆网络)协同工作的阶段。训练使用多轮对话数据,记忆状态从一个初始状态开始,在每次交互后,使用预训练好的记忆系统进行更新。解码器在此阶段必须学会真正依赖并利用累积起来的记忆状态来生成回答。

通过这个精心设计的四步课程,RxT的各个组件得以有序、稳定地发展出各自的能力,并最终融合成一个高效的整体。

💠 五、实证效能:性能、成本与体验的飞跃

%20拷贝-ediy.jpg)

理论上的优势最终需要通过实验数据来验证。Reactive AI团队进行了一系列严格的对比实验,结果清晰地展示了RxT架构在性能、成本和延迟方面的革命性突破。

5.1 实验设置

实验对比了多个不同规模的RxT模型(从12M到160M参数)与一个同等规模的传统解码器-only变换器基线模型(22M参数)。所有模型均使用相同的数据集和训练流程,确保了比较的公平性。

5.2 对话一致性与语言建模能力

评估指标包括困惑度(Perplexity)和专门为多轮对话设计的MRL奖励分数(综合评估流畅性、相关性和长期一致性)。

实验结果令人印象深刻:

架构效率:即使是参数量最小(12M)的RxT模型,其性能也显著优于参数量更大(22M)的传统基线模型。这有力地证明了RxT架构本身的优越性,实现了“用更少的参数办更多的事”。

可扩展性:RxT的性能随着模型规模的增加而稳定提升,表明该架构具有良好的可扩展性。

5.3 成本与延迟的革命

延迟测试的结果,直观地展示了RxT在实际应用中的核心价值。

数据清晰表明:

传统模型的延迟随着对话轮数的增加而线性增长,验证了其对历史长度的依赖。

RxT模型的延迟在整个对话过程中保持几乎恒定,完美兑现了其异步、固定记忆设计的承诺。

结合前述的成本分析,RxT将对话成本从平方级增长降至线性增长,将用户延迟从可变增长变为恒定。这一双重优化,彻底改变了长对话应用的可行性。

💠 六、行业影响与未来展望

RxT的出现,其意义远不止于一个更高效的对话模型。它代表了一种新的AI系统设计哲学,并为人工智能的未来发展指明了一个重要方向。

6.1 新的设计哲学:架构胜于蛮力规模

在过去几年,“大力出奇迹”的规模定律(Scaling Law)主导了LLM的发展。行业普遍认为,只要模型够大、数据够多,就能解决一切问题。

RxT的成功,为这一趋势提供了重要的反思。它证明了,对于具有复杂内在结构的问题(如对话),设计一个能够反映该结构的智能架构,可能是比单纯扩大模型规模更有效、更高效的路径。26M参数的RxT超越22M的传统模型,靠的不是更多的参数,而是更聪明的参数组织方式。这种“分工协作”的设计思想,将长期上下文管理的认知负担从通用的解码器中剥离出来,交给了专门的记忆组件,实现了效率和性能的双赢。

6.2 解锁全新的应用场景

成本和延迟的瓶颈被打破后,许多过去因经济或技术原因而无法实现的应用场景,如今都变得触手可及:

真正的个人AI助理:能够记忆数周甚至数月对话历史,提供真正个性化、有连续性服务的智能伴侣。

高效的连续性客户服务:客服机器人能完整记住用户的整个服务历史,无需用户重复问题,极大提升服务质量和效率。

自适应教育导师:能够长期跟踪学生的学习进度,记住他们的知识薄弱点,并提供动态调整的教学内容。

6.3 未来之路:迈向更高级的记忆系统

当前的RxT实现了一个高效的短期记忆系统。研究团队指出,这只是第一步。未来的发展方向将是构建包含持久化长期记忆的模型,实现真正的实时学习和无限上下文。

此外,当前的监督式训练课程,未来将与强化学习相结合。通过引入“记忆强化学习”(RLM)和针对反应式模型的人类反馈强化学习(RLHF-Rx),可以进一步教会模型如何更有效地利用其记忆,做出更符合长期目标的决策。

6.4 开发者与用户的可用性

目前,RxT仍处于前沿研究阶段,由Reactive AI公司通过其内部框架进行开发,尚未作为公开的API或产品提供给普通用户。开发者若想实现类似功能,需要具备深厚的AI工程能力,并可能需要自行设计和实现复杂的训练流程。

然而,随着技术的成熟,可以预见其未来的落地路径:

通过云服务提供:大型云厂商可能将RxT类架构集成到其AI平台中,以API形式提供。

开源框架集成:未来可能出现支持RxT架构的开源项目,降低开发者的使用门槛。

作为下一代基础模型:领先的AI公司可能在未来的基础模型中直接采用或借鉴这种有状态的设计。

预计在未来1-2年内,我们将看到更多受RxT启发的架构出现,并逐步在商业应用中崭露头角。

结论

反应式变换器(RxT)并非对现有对话模型的简单优化,它是一次深刻的架构重构。通过引入事件驱动范式、固定大小的异步记忆系统和精巧的组件化设计,RxT成功地将对话AI从“昂贵健忘”的困境中解放出来,使其在计算成本、响应延迟和对话一致性上实现了质的飞跃。

这项研究的更深远意义在于,它挑战了当前AI领域对“规模至上”的迷信,展示了深思熟虑的架构设计所能带来的巨大价值。它为我们通往更通用、更有能力、真正具备连续性智能的AI系统,铺下了一块坚实的路砖。

📢💻 【省心锐评】

RxT用事件驱动和固定记忆,将LLM对话成本从平方级拉回线性。这不仅是技术优化,更是让长期、有记忆的AI应用从昂贵变为可行的关键一步。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-bhuc.jpg)

评论