【摘要】低空空域管理与基础设施建设是我国低空经济高质量发展的核心支撑。本文系统梳理了当前体制、技术、法规、基础设施等多重瓶颈,结合典型案例与国际经验,提出智能化管理与新基建协同突破路径,旨在为行业转型升级提供深度参考。

引言

低空经济,这个曾经只在科幻电影和航空展览中频频亮相的词汇,如今已成为中国新质生产力的“风口”。2023年中央经济工作会议、2024年政府工作报告将其列为重点任务,低空经济正以惊人的速度渗透到物流、应急、巡检、旅游、城市交通等各个领域。无人机、eVTOL、通用航空器等新型飞行器不断刷新着人们对“空中经济”的想象。

然而,理想很丰满,现实却有诸多“卡脖子”难题。低空空域管理体制的多头与空白、基础设施的短板、法规标准的滞后、区域发展的不均衡、技术与应用的碎片化……这些系统性瓶颈,正成为低空经济规模化、规范化发展的最大障碍。本文将以技术论坛的视角,深度剖析低空空域管理与基础设施建设的现状、挑战、典型案例与突破路径,力求为行业同仁、政策制定者和技术开发者提供一份有料、有趣、有用的参考。

一、🛫低空空域管理体制的系统性瓶颈

1.1 多头管理与管理空白并存

1.1.1 体制现状

我国低空空域长期实行“统一管制、分别指挥”的四级航空管制体制,涉及军方、民航、地方政府等多方主体。表面上看,层层把关有助于安全,实际上却导致了审批流程的复杂与低效。飞行计划审批往往需要多部门报备,流程冗长,部分地区甚至存在管理空白,责任主体和管理标准模糊。

1.1.2 典型问题

审批效率低:部分区域飞行计划申报耗时长达48小时,严重影响低空经济活动的灵活性和可预期性。

责任不清:军、民、地三方职责界定不清,遇到突发事件时,响应和协调效率低下。

管理空白:部分新兴应用场景(如城市低空物流、应急救援)缺乏明确的管理归口,导致“无人管”现象。

1.1.3 案例分析

以深圳为例,虽然推进了“四张网”建设和“低空大脑”智能融合系统,但由于空域与广州白云机场航线重叠,实际可用空域不足规划面积的37%。这不仅反映了空域资源的紧张,更暴露出多头管理下的资源调配难题。

1.2 技术标准与信息孤岛

1.2.1 标准缺失

全国尚未建立统一的低空空域分类划设标准、空域准入条件和空管服务保障模式。各地试点虽有创新,但技术标准不统一,信息系统互不兼容,数据孤岛现象严重,难以实现高效协同和数据互通。

1.2.2 信息孤岛现象

系统割裂:城市空管信息系统、空域管理辅助系统、飞行服务站等分散在不同领域,缺乏统一平台和标准。

数据壁垒:飞行计划、调度、监控等服务难以实现数据共享,影响整体运行效率。

1.2.3 典型案例

苏州建设低空空域数字孪生系统和综合监管服务平台,推动多场景应用落地,但在与周边城市的数据对接和标准统一方面仍面临挑战。

1.3 协同管理机制不健全

1.3.1 协同难点

军地民三方协同管理机制尚处于探索阶段,信息共享、应急响应、动态调整等机制不完善,导致空域资源利用效率低,飞行安全风险增加。

1.3.2 典型案例

湖南长沙黄兴会展低空试点区实现26平方公里低空智联网覆盖,部署20个5G-A通感一体基站,建设成本高达1200万元,显示新技术投入大但成效显著。但在跨部门协同、应急响应等方面,仍需进一步完善机制。

1.4 法规体系滞后

1.4.1 法律体系现状

现有法律法规多为原则性规定,缺乏综合性法律框架,军、民、地三方职责界定不清,审批流程复杂且标准不一,试点成果难以全国推广。

1.4.2 国际对比

与美国FAA、欧洲U-space等成熟体系相比,我国在空域分类、准入标准、运营规范等方面尚未与国际接轨,影响了低空空域管理的国际化水平。

二、🏗️基础设施建设的短板与挑战

2.1 通用机场及起降点数量不足

2.1.1 现状与对比

截至2023年,全国通用机场仅449个,远低于美国等发达国家(美国约2万个),且分布不均,重点区域覆盖不足,难以支撑多元化、规模化的低空飞行需求。

2.1.2 区域发展不平衡

经济发达地区如珠三角、长三角等地在通用机场和低空服务设施建设上相对领先,而中西部地区明显滞后。例如,海南省已实现“当天申报当天起飞”,而其他地区仍面临基础设施匮乏。

2.1.3 典型案例

海南省通过划设23个低空空域和3条低空目视飞行航线,实施“当天申报当天起飞”制度,构建全省低空飞行网络,极大提升了审批效率和飞行便利性。

2.2 通信、导航、监视等信息基础设施薄弱

2.2.1 技术短板

低空感知探测、通信网络、导航系统等基础设施建设滞后,现有设施规模小、速度慢、管理低效,难以支撑高密度、复杂环境下的低空飞行活动。5G-A、北斗导航等新技术应用尚处于试点阶段。

2.2.2 典型案例

长沙黄兴会展低空试点区部署20个5G-A通感一体基站,建设成本高达1200万元,显示新技术投入大但成效显著。南京中国通号发布“低空空域智能管控系统ID-Space”,实现多类型航空器同空域融合飞行,提升智能化水平。

2.3 软件基础设施整合难度大

2.3.1 系统割裂

城市空管信息系统、空域管理辅助系统、飞行服务站等分散在不同领域,缺乏统一平台和标准,信息孤岛严重,影响飞行计划、调度、监控等服务的高效协同。

2.3.2 典型案例

深圳推进“四张网”建设(设施网、空联网、航路网、服务网),研发“低空大脑”智能融合系统,实现精细化管理,但由于空域与广州白云机场航线重叠,实际可用空域不足规划面积的37%。

2.4 行业标准缺失与安全隐患

2.4.1 标准化不足

垂直起降点、充电设施等配套设施建设缺乏行业标准指导,导致“黑飞”“闯禁”“破限高”等安全隐患频发。

2.4.2 安全事件

近年来,因无人机违规飞行导致的财产损失和人员伤亡事故屡见不鲜,反映出基础设施和监管体系的薄弱。

三、📜法律法规与权责机制的滞后

3.1 法律体系不健全

3.1.1 现有法规局限

现有法规多为原则性规定,缺乏综合性法律框架,军、民、地三方职责界定不清,审批流程复杂且标准不一,试点成果难以全国推广。

3.1.2 立法需求

加快低空空域管理立法,出台《低空空域管理法》,明确空域分类、准入条件、审批程序和安全责任,提升法治化、规范化水平。

3.2 标准化与国际接轨不足

3.2.1 国际标准对比

缺乏与国际民航组织(ICAO)等接轨的空域分类标准,影响我国低空空域管理的国际化水平。

3.2.2 典型案例

美国FAA推行空域分类管理和LAANC系统,实现无人机低空飞行实时授权,基础设施完善,通用机场数量多,空域开放度高,促进无人机和eVTOL等新业态发展。欧洲U-space系统实现有人/无人机协同运行,统一空域管理标准,推动空域数字化和动态分配,提升资源利用效率。

四、🚁应用场景碎片化与资源调配低效

4.1 业态碎片化

4.1.1 现象描述

低空经济业态(如物流、旅游、应急救援)布局零散,空域使用碎片化,跨区域飞行审批涉及多部门,协同成本高,资源调配效率低。

4.1.2 典型案例

长三角地区低空航线网络因规划不统一,利用率不足40%。省际协同难,导致资源浪费和服务能力不足。

4.2 资源调配低效

4.2.1 协同难点

跨区域、跨部门的资源调配机制不健全,导致空域资源利用效率低,飞行安全风险增加。

4.2.2 解决路径

推动全国统一的低空空域分类划设和管理标准,建立军地民三方协同管理机制,完善信息共享和应急响应体系。

五、🌐国际经验与启示

5.1 美国FAA与LAANC系统

美国联邦航空管理局(FAA)推行空域分类管理和LAANC(Low Altitude Authorization and Notification Capability)系统,实现无人机低空飞行实时授权,基础设施完善,通用机场数量多,空域开放度高,促进无人机和eVTOL等新业态发展。

5.2 欧洲U-space系统

欧洲U-space系统实现有人/无人机协同运行,统一空域管理标准,推动空域数字化和动态分配,提升资源利用效率。

5.3 日本/韩国经验

日本、韩国政府主导eVTOL和无人机基础设施建设,制定专门认证和运营标准,推动城市空中交通商业化落地。

六、🧠突破路径:智能化管理与新基建协同布局

6.1 构建全国一体化智能化低空空域管理系统(U-Space/UTM)

6.1.1 技术路径

推动全国统一的低空空域分类划设和管理标准,建立军地民三方协同管理机制,完善信息共享和应急响应体系。

利用数字孪生、AI、大数据、5G-A、北斗高精度定位等技术,建设动态分配、实时监控的智能化空域管理平台,实现飞行计划“一窗受理、一网通办”,审批响应时间缩短至2小时内。

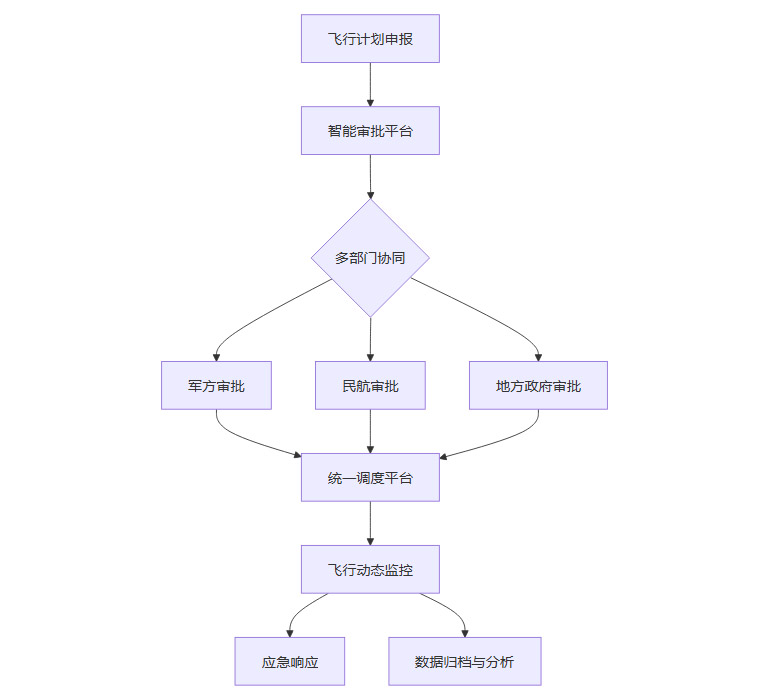

6.1.2 技术架构流程图

6.1.3 预期成效

审批效率大幅提升,飞行计划响应时间缩短至2小时内。

空域资源动态分配,提升利用率和安全性。

数据互通,信息共享,提升协同管理能力。

6.2 加快“新基建”布局,完善软硬件基础设施

6.2.1 硬件设施建设

加大通用机场、起降点、充电站、气象站等硬件设施建设,统筹城乡空间布局,提升重点区域覆盖率,优先在成渝、粤港澳等经济圈布局网格化节点。

6.2.2 信息基础设施升级

推进低空动态监测网络、城市级调度平台和低空智联网建设,推动5G-A、北斗导航等新技术规模化应用。

制定统一的基础设施和技术标准,推动城市级调度平台互联互通,提升设施资源共享能力。

6.2.3 表格:新基建重点任务

6.3 完善法规体系与行业标准

6.3.1 立法与标准化

加快低空空域管理立法,出台《低空空域管理法》,明确空域分类、准入条件、审批程序和安全责任,提升法治化、规范化水平。

推动适航认证、通信导航、起降平台等关键环节标准化、模块化建设,降低产业门槛,提升运维效率。

借鉴国际标准,优化我国空域结构,提升管理国际化水平。

6.4 强化安全监管与反制能力

6.4.1 安全体系建设

建设分层、分区、分时的空域管理体系,完善电子围栏、反无人机系统等安全防控措施,提升对“黑飞”等违规行为的监测和处置能力。

加强低空气象服务体系建设,提升气象监测和预警能力。

6.5 推动产业链协同与场景创新

6.5.1 产业链协同

支持龙头企业和产业集群发展,推动低空经济与数字经济、人工智能等深度融合,拓展物流、巡检、应急、旅游等多元应用场景。

完善人才培养体系,补齐飞手、运维、空管等专业人才短板。

探索“政府主导+市场化运作”模式,吸引社会资本参与基础设施建设。

结论

低空空域管理与基础设施建设的系统性瓶颈,是我国低空经济高质量发展的“卡脖子”问题。多头管理、标准割裂、基础设施短板、法规滞后、区域不均、应用碎片化等多重挑战,亟需通过智能化管理系统、新基建协同布局、法规标准完善、产业链协同创新等多维度突破。只有加快体制机制创新,推动技术与管理深度融合,统筹区域协调发展,才能释放低空经济的巨大潜能,让中国在全球低空经济竞争中占据制高点。

📢💻 【省心锐评】

“低空不是法外之地,但更不该是创新坟场。军民航数据墙早该拆了,再拖下去,中国无人机企业只能去迪拜测飞行!”

.png)

评论