【摘要】破解低空AI训练数据困局,需多源异构数据融合、生成式AI合成数据、数据标准化与安全合规等多维创新协同推进。本文系统梳理低空经济AI训练数据的挑战、技术路径、产业实践与未来展望,深度剖析跨模态融合与合成数据生成的前沿进展,助力低空经济智能化升级。

引言

🌏✈️ 低空经济正以惊人的速度席卷全球,无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)等低空飞行器在物流配送、城市空中交通、应急救援、基础设施巡检等领域不断刷新着人们对未来城市的想象。AI赋能的环境感知与自主决策能力,成为低空经济高质量发展的核心驱动力。然而,AI模型的训练却面临着前所未有的数据困局——多源异构传感器数据融合难、标注成本高昂、真实场景覆盖不足、数据隐私与合规压力等问题交织,成为制约行业智能化升级的“卡脖子”难题。

本文将以“破解低空AI训练数据困局:异构传感器融合与合成数据生成”为主题,系统梳理低空AI训练数据的主要挑战,深度剖析跨模态融合与生成式AI合成数据的前沿技术路径,结合产业实践与生态建设,展望低空经济智能化的未来图景。文章将以生动活泼的笔触,带领读者穿梭于技术与产业的前沿,既有技术深度,也不乏行业广度,力求为低空经济的AI数据创新提供一份权威、详实、可读性强的参考指南。

一、低空AI训练数据的核心挑战

%20拷贝-aais.jpg)

1.1 多源异构数据融合难题

1.1.1 传感器多样性带来的数据壁垒

低空飞行器普遍搭载雷达、LiDAR、摄像头、IMU等多种传感器。这些传感器各自拥有独特的数据格式、时空分辨率和语义层级。例如:

雷达:提供距离、速度等物理量,抗干扰能力强,但分辨率有限。

LiDAR:高精度三维点云,适合空间建模,但对雨雾等环境敏感。

摄像头:丰富的视觉信息,易受光照、天气影响。

IMU:惯性测量单元,提供姿态、加速度等动态信息。

这些数据在格式、采样频率、空间分辨率等方面差异巨大,融合处理难度极高。尤其在城市峡谷、复杂地形等场景中,单一传感器的误判率可高达30%,而现有多模态融合算法的整体精度普遍不足80%。地形、气象等环境因素进一步加剧了数据异构性和处理复杂度。

1.1.2 复杂环境下的感知挑战

在城市高楼林立、信号多径反射严重的“城市峡谷”环境,传感器数据易受遮挡、反射、干扰等影响,导致感知系统出现盲区和误判。例如,GNSS信号在高楼间多径反射,导致定位误差显著增加;雷达和LiDAR在雨雾天气下信噪比下降,目标检测能力大幅削弱。这些复杂环境对AI模型的泛化能力提出了极高要求。

1.2 高质量标注成本高昂

1.2.1 标注难度与成本双高

低空场景下的数据采集和人工标注难度极大,尤其是在城市高楼、极端天气等复杂环境中。AI模型需要识别微小目标(如高压线、建筑物、行人等),但缺乏统一的标注标准,导致标注效率低下、成本高昂。据统计,数据标注成本占AI项目整体预算的40%以上,成为制约AI模型大规模训练和迭代的主要瓶颈。

1.2.2 标注一致性与泛化能力

由于缺乏统一的标注标准,不同团队、不同项目之间的数据标注存在较大差异,影响了AI模型的泛化能力和跨场景适应性。尤其是在长尾场景(如极端天气、特殊地形)下,标注数据的稀缺性进一步加剧了模型的鲁棒性问题。

1.3 真实场景覆盖不足

1.3.1 长尾场景数据稀缺

极端天气、特殊地形等长尾场景的数据极为稀缺,实地采集不仅风险高、成本大,还存在安全隐患。例如,美团无人机在深圳暴雨天气下的识别准确率下降20%,暴露出AI模型在极端环境下的适应性短板。

1.3.2 数据采集的安全与合规风险

在某些特殊场景(如机场、军事禁区、人口密集区),数据采集受限于政策法规,进一步限制了真实场景数据的获取和利用。

1.4 数据隐私与合规压力

1.4.1 数据隐私保护的挑战

无人机等低空飞行器常态化采集地面数据,涉及个人隐私和商业敏感信息。如何在保障数据利用效率的同时,保护个人隐私和商业机密,成为行业亟需解决的难题。

1.4.2 合规要求日益严格

随着数据安全法规的不断完善,低空经济企业面临越来越严格的数据合规要求。数据跨境流动、敏感信息处理等问题,要求企业在数据采集、存储、处理、流通等环节全面提升合规能力。

二、技术破解路径

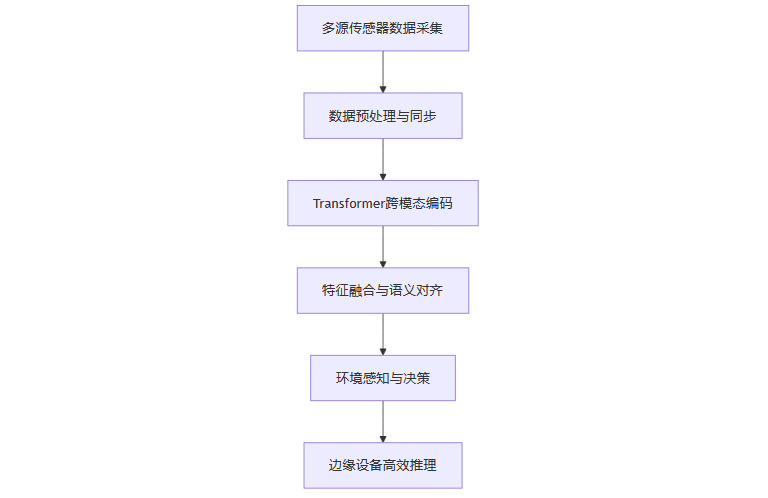

2.1 跨模态融合训练:Transformer架构赋能

2.1.1 统一异构数据处理

为应对多源异构数据融合难题,业界普遍采用基于Transformer的跨模态融合模型。Transformer架构以其强大的自注意力机制,能够对雷达、LiDAR、视觉等多源数据进行统一编码,映射到同一特征空间,实现信息互补与深度融合。

跨模态注意力机制:对不同模态数据进行语义对齐和特征融合,提升复杂环境下的识别精度。

引入数字高程模型(DEM)等地形先验,通过损失函数校正地形干扰,显著降低预测误差。

2.1.2 边缘计算与算力优化

低空飞行器对AI模型的实时性和能耗有极高要求。为此,业界采用FP16量化、TensorRT加速等技术,在NVIDIA Jetson Orin NX等嵌入式设备上实现高效推理。例如,60分钟的预测仅需8.2秒完成,大幅提升了端侧AI模型的实时决策能力和能耗效率。

利用GPU、NPU等异构算力平台,实现端侧AI模型的高效推理与能耗优化。

算法与硬件协同设计,平衡模型复杂度与实时性需求。

2.1.3 典型案例

2.1.4 跨模态融合流程图

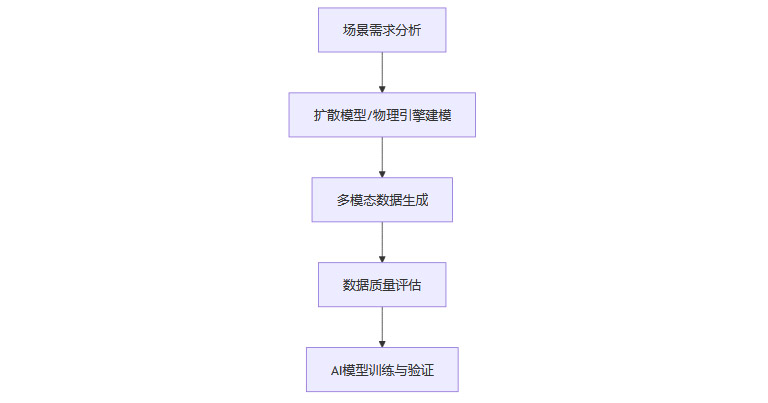

2.2 生成式AI合成数据:扩散模型创新

2.2.1 合成极端与稀缺场景数据

生成式AI技术,尤其是扩散模型的应用,为低空AI训练数据的丰富性和多样性带来了革命性突破。通过扩散模型,可以自动生成极端天气、城市峡谷、夜间等罕见场景的多模态数据,极大降低了实地采集的风险和成本。

NVIDIA CorrDiff模型:将25公里分辨率气象数据提升至2公里,生成台风、强对流等高保真数据,推理速度提升1000倍。

利用UE5引擎构建数字孪生城市,结合物理引擎模拟建筑群间多径反射,生成对抗样本,提升GNSS拒止环境下的定位鲁棒性。

2.2.2 数据增强与模型鲁棒性提升

合成数据不仅可以用于数据增强,补齐真实数据的覆盖盲区,还能提升AI模型在实际部署中的适应性和安全性。然而,合成数据的真实性和泛化能力仍需严格评估,防止模型过拟合虚拟场景。建立合成数据质量评估标准(如ISO/IEC TR 24028)成为行业共识。

2.2.3 典型案例

2.2.4 合成数据生成流程图

2.3 数据标准化与开源数据集建设

2.3.1 推动行业数据标准统一

数据标准化是提升AI模型可迁移性和复用性的基础。行业内如AgiBot World等项目,致力于构建高质量、全场景、多模态的开源数据集,推动数据采集和标注标准化。北斗网格编码助力空域数字化管理,实现跨区域法规统一。

2.3.2 自动标注与大模型辅助

结合自动标注工具和大模型辅助标注,显著提升标注效率和一致性,降低人工成本。例如,常州数据科技公司开发的3D点云标注算法,结合众包质检机制,标注效率提升90%,成本降低60%。

2.3.3 典型案例

2.4 数据安全与隐私保护

2.4.1 私有化部署与权限管控

为保障数据安全与合规,企业普遍采用私有化部署和精细化权限管理,确保敏感数据不出内网。联邦学习等技术实现多部门加密数据共享,破解数据孤岛,避免原始数据泄露。

2.4.2 算法与法律协同

推动算法监督与个人隐私保护的法律规范建设,平衡创新与合规,成为低空经济数据治理的重要方向。

三、产业实践与生态共建

%20拷贝-rfxc.jpg)

3.1 典型产业实践案例

3.1.1 深圳“低空大脑”系统

深圳“低空大脑”系统融合卫星建模与空域网格计算,实现43条航线的动态调度。该系统通过多源数据融合与AI算法优化,极大提升了低空空域的管理效率和安全性。然而,算力瓶颈仍然限制了系统的扩展性,成为未来需要重点突破的方向。

3.1.2 舟山智能网联测试基地

舟山智能网联测试基地利用合成数据训练低空GPT模型,支持海岛场景下无人机的自主避障。基地吸引了多家企业入驻,形成了良好的产业生态,推动了低空经济的创新发展。

3.1.3 新华网低空数据创新中心

新华网联合南航等机构,构建“空天地感知智能”平台,首创数据定价算法,推动低空数据资产化。该平台通过数据资产化与交易创新,为AI训练提供了持续的数据来源,助力低空经济的可持续发展。

3.1.4 常州无人机影像数据标注案例

常州无人机影像数据标注项目,深度学习和3D点云标注技术在20个低空经济场景中应用,验证了技术辅助标注的可行性和高效性。

3.1.5 亚马逊Prime Air与深圳低空经济试点

亚马逊Prime Air和深圳低空经济试点项目,通过AI驱动的无人机配送与空中交通管理,显著提升了物流效率与安全性,成为全球低空经济智能化的典范。

3.2 生态共建与数据资产化

3.2.1 数据资产化与交易创新

深圳数据交易所推出低空数据交易专区,通过分级分类和动态定价模型,将数据转化为可交易资产,为AI训练提供持续的数据来源。新华网等机构启动低空经济高价值数据创新中心,依托政策支持构建数据生态。

3.2.2 政策与标准化推动

国家数据局、发改委等部门推动低空经济系统性规划,南京、成都等地已部署低空气象观测网与激光雷达集群。产学研协同,推动数据标准、技术、产业链协同发展,为低空经济的智能化升级提供坚实保障。

四、未来展望与挑战

4.1 空天地一体化观测

未来,空天地一体化观测体系将成为低空经济智能化的基础。无人机搭载气象传感器动态补盲,eVTOL实时回传边界层湍流数据,实现全域、全时、全要素的环境感知与监测。

4.2 联邦学习与数据安全

多部门通过联邦引擎共享加密数据,提升数据安全与合规性。联邦学习等隐私计算技术,将成为破解数据孤岛、保障数据安全的关键手段。

4.3 合成数据合规性与泛化能力

合成数据的真实性和泛化能力仍需进一步验证。建立合成数据质量评估标准,防止模型过拟合虚拟场景,提升AI模型的泛化能力和实际部署效果。

4.4 边缘计算与量子加密

边缘计算、量子加密等新技术将进一步提升数据处理效率与安全性,为低空经济的智能化升级提供坚实的技术支撑。

4.5 智慧城市与公共服务创新

AI赋能低空经济,将推动智慧城市建设,在应急救援、环境监测、基础设施巡检等领域展现巨大潜力,助力城市治理现代化。

4.6 算力与实时性平衡

融合算法的实时性与算力需求之间的平衡,仍是低空AI训练数据应用的技术难点。未来需在算法优化、硬件升级、系统协同等方面持续创新。

结论

破解低空AI训练数据困局,是低空经济智能化升级的必由之路。多源异构数据融合、生成式AI合成数据、数据标准化与安全合规等多维创新协同推进,正为低空经济注入澎湃动力。Transformer等跨模态融合架构提升了环境感知的鲁棒性,扩散模型等生成式AI技术填补了数据缺口,数据资产化和政策标准化为持续创新提供了坚实保障。随着技术、政策和产业的共同发力,低空经济有望成为AI驱动下的新质生产力引擎,助力智慧城市和未来交通的高质量发展。让我们共同期待,低空经济在AI的加持下,迎来更加智能、高效、安全的美好明天!

📢💻 【省心锐评】

"解决'感官分裂'需打破三堵墙:技术墙(多模态融合)、成本墙(合成数据)、法规墙(数据资产化)。谁率先建成'数据炼油厂',谁就能提炼低空经济的原油。"

.png)

评论