【摘要】微软市值登顶全球后,突然大规模裁员并推行更严苛管理新政,打破“铁饭碗”神话。本文深度剖析微软裁员背后的战略逻辑、AI驱动下的行业变革,以及对技术职场人的三大警示,助你洞悉未来科技职场的生存法则。

引言

2025年伊始,微软以33000亿美元市值登顶全球科技巅峰,成为AI浪潮下最耀眼的明星。然而,正当外界为其财报和技术突破欢呼时,一场突如其来的裁员风暴席卷而来。6000余名员工被“战略校准”,其中不乏技术大牛和高管,甚至连“10倍工程师”都未能幸免。更令人震惊的是,微软同步推出了比亚马逊更为严苛的管理新政,彻底颠覆了外界对“大厂稳定”的认知。

本文将从微软裁员事件出发,深度剖析其背后的战略逻辑、AI红利与增长焦虑的博弈,以及新管理政策对技术职场生态的重塑。我们还将结合行业趋势,探讨AI时代下技术人的生存之道,并为广大职场人提供三大“反脆弱”警示。无论你是技术专家、管理者,还是初入职场的新人,这场“微软地震”都值得你深思。

一、🏔️巅峰时刻的裁员震荡:当“稳定神话”碎成渣

1.1 财报亮眼与裁员风暴的魔幻对冲

2025年一季度,微软交出了一份令全球瞩目的成绩单:

在OpenAI、Copilot等AI项目的加持下,微软不仅实现了营收和利润的双高增长,还一举超越苹果、英伟达,成为全球市值最高的科技公司。

但就在市场沉浸在“AI奇迹”中时,微软突然宣布裁员3%,涉及6000余人。这是自2023年以来最大规模的人员调整,被内部称为“战略校准”。

这种“财报高光+裁员风暴”的魔幻对冲,令外界错愕:为何在最辉煌时刻,微软却选择大刀阔斧地“瘦身”?

1.1.1 裁员背后的“战略校准”逻辑

资源再分配:AI业务爆发式增长,传统业务板块被压缩,资源向战略前沿倾斜。

成本压力:OpenAI等AI项目持续烧钱,数据中心扩建导致资本开支高企,必须降本增效。

行业范式转移:AI工具替代基础研发,企业对“重复性劳动力”需求下降,追求“能驾驭AI的超级个体”。

1.2 技术大牛与高管的“无差别绞杀”

本轮裁员打破了“绩效决定去留”的常规逻辑,连核心技术骨干和高管都未能幸免。

1.2.1 典型案例:10倍工程师也难逃“优化”

Ron Buckton:TypeScript核心开发者,18年工龄,TypeScript仓库贡献者排名第6,主导“10倍性能提升”项目,却在项目关键阶段被裁。

AI部门高管:总监级别,主导AI战略落地,也在裁员名单之列。其坦言:“努力和贡献换不来安全。”

1.2.2 行业信仰动摇

“10倍工程师优化了代码效率,却被公司‘优化’了岗位。”

“AI时代铁饭碗”神话破灭,资历、贡献、技术能力都可能让位于战略调整。

1.3 裁员影响的多维度剖析

二、⚡比亚马逊更严苛的“生存法则”:三大新政重塑职场生态

微软此次裁员并非孤立事件,更是新一轮管理变革的开端。公司同步推出了三大新政,堪称“比亚马逊还狠”,彻底重塑了职场生态。

2.1 “黑名单”制度:绩效不达标者两年禁入

2.1.1 新政要点

良好流失率指标:效仿亚马逊、Meta,将裁员效果量化为“公司开掉你是否感到高兴”。

两年禁入期:因绩效问题被裁员工,2年内不得申请内部调岗或重新入职。

标签化管理:一旦被贴上“低绩效”标签,短期内难以回归微软。

2.1.2 行业对比

2.1.3 影响分析

彻底堵死“回头路”:微软曾以高薪稳定著称,如今“铁饭碗”不再。

人才流动加剧:被裁员工流向其他科技公司或创业,行业竞争加剧。

2.2 5天生死抉择:拿赔偿还是赌未来

2.2.1 新政机制

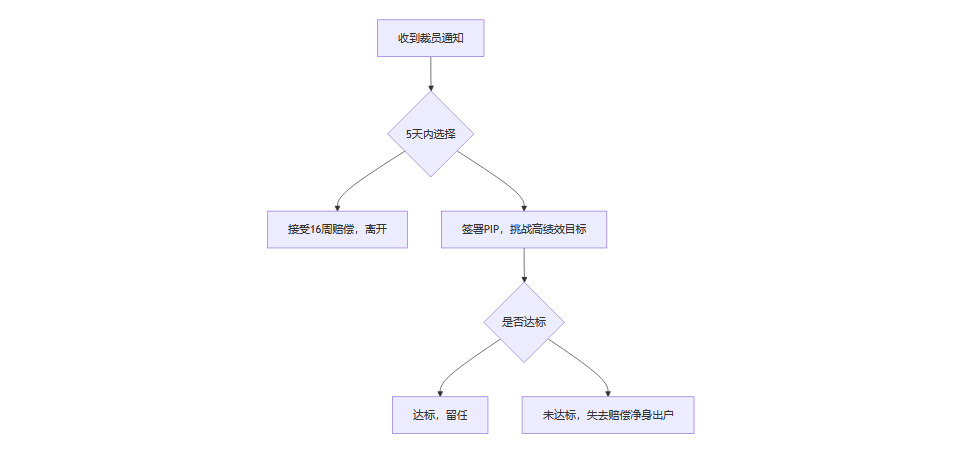

二选一机制:被裁员工需在5天内决定:

接受16周遣散费,立即离开;

签署绩效改进计划(PIP),在限定时间内达成严苛目标,失败则失去赔偿资格净身出户。

高压赌局:用员工的职业风险为公司效率买单。

2.2.2 流程图:微软裁员决策流程

2.2.3 业内评价

“高压赌局”式设计,极大增加员工心理压力。

绩效改进计划(PIP)成为“变相裁员”工具。

2.3 管理集权化:从“宽松文化”到“数据暴政”

2.3.1 新任CHRO的管理变革

Amy Coleman:新任首席人力资源官,强调“高绩效文化与成长型思维”。

AI辅助管理系统:引入AI工具,精细化管理绩效与淘汰率。

淘汰率与“重大影响”挂钩:团队必须定期淘汰低绩效成员。

2.3.2 绩效评价体系的数字化

2.3.3 文化转型的冲击

从“养老天堂”到“绩效地狱”:微软曾以宽松包容著称,如今转向数据驱动的刚性管理。

员工评价体系数字化:弹性化管理让位于数字化暴政,绩效分数直接决定奖金和去留。

2.4 新政下的职场生态变迁

2.4.1 员工心理与行为的深刻变化

焦虑与不确定性上升:裁员与高压绩效考核并行,员工普遍感受到“随时可能被优化”的危机感。

内卷加剧:为保住岗位,团队成员间竞争激烈,协作氛围被削弱,创新意愿受挫。

职业规划趋于短视:员工更倾向于追求短期绩效和可量化成果,长期能力建设被边缘化。

2.4.2 技术人才流动与行业影响

高端人才外流:被裁技术大牛和高管流向创业公司、AI初创或竞争对手,带动行业新一轮创新与洗牌。

中低端岗位萎缩:AI自动化和管理集权化下,重复性、标准化岗位大幅减少,技术门槛持续提升。

行业“马太效应”加剧:顶级人才和资源向头部企业和AI核心项目集中,中小企业生存压力加大。

三、🤖降本增效背后的战略逻辑:当AI红利遭遇增长焦虑

3.1 算力军备竞赛下的资源腾挪

3.1.1 AI业务的资本消耗与回报

OpenAI、Copilot等项目持续高投入:微软与OpenAI深度绑定,巨额算力采购、模型训练和数据中心扩建,带来前所未有的资本消耗。

AI红利尚未完全变现:尽管AI业务增长迅猛,但短期内尚未形成稳定盈利,需依赖传统业务输血。

3.1.2 资源向战略前沿倾斜

裁员集中于非核心技术与中层管理:通过“断腕求生”,将有限资源集中投向Azure AI、Copilot等战略高地。

传统业务板块被压缩:如Windows、Office等成熟业务,人员和预算被大幅削减。

3.1.3 资本开支与财务压力

3.2 科技行业的“范式转移”阵痛

3.2.1 从“规模扩张”到“质量优先”

Meta、亚马逊的效率革命:科技巨头集体告别“人海战术”,转向“精兵强将”模式。

微软的结构性裁员:不再以“绩效末位淘汰”为唯一标准,而是根据战略需要进行“无差别绞杀”。

3.2.2 AI对生产关系的重塑

AI工具替代基础研发:如代码生成、数据标注、自动化测试等,传统“螺丝钉”岗位被边缘化。

超级个体崛起:企业更青睐“能驾驭AI、跨界整合资源”的T型人才和复合型专家。

3.2.3 行业结构性变革

3.3 微软战略调整的深层动因

3.3.1 增长焦虑与资本市场压力

市值高企带来的增长焦虑:资本市场对微软的预期不断抬高,任何增速放缓都可能引发股价波动。

AI红利兑现周期不确定:AI业务虽增长迅猛,但商业化路径尚未完全清晰,需持续投入。

3.3.2 组织变革与文化转型

从“创新驱动”到“效率驱动”:微软正经历从“技术创新”向“管理效率”转型的阵痛期。

文化冲突与员工流失:新旧文化碰撞,部分员工选择离开,企业需重新塑造组织认同感。

四、🚨给打工人的三记警钟:当“稳定”成为奢侈品

4.1 破除“大厂迷信”:没有永远的避风港

4.1.1 “铁饭碗”神话的终结

微软裁员表明,哪怕是全球最顶级的科技公司,也无法保证员工的“终身稳定”。

商业逻辑和战略调整优先于个人资历、贡献和技术能力。

4.1.2 企业与员工关系的重构

从“长期绑定”到“价值即时兑换”:企业更看重即时产出和战略适配,员工需不断证明自身价值。

平台光环不再是护身符:过度依赖大厂品牌,反而可能在行业变革中失去主动权。

4.2 构建“反脆弱”能力:从“专精”到“T型进化”

4.2.1 单一技能风险加剧

Ron Buckton的遭遇警示:即使是顶级技术专家,也可能因结构性调整被裁。

AI快速复制专业能力,单一技能型人才面临被替代风险。

4.2.2 T型人才的优势

4.2.3 “问题解决者”思维

从“岗位专家”升级为“问题解决者”,主动识别和解决复杂问题,成为AI难以替代的关键角色。

培养决策、创意、系统性思维等软技能,提升职业抗风险能力。

4.3 重塑职业主权:做自己的“首席风险官”

4.3.1 职业备胎计划

持续更新简历库:保持个人履历的时效性和竞争力。

维护行业人脉:主动拓展和维护跨行业、跨领域的人脉资源。

储备跨领域技能:学习AI、数据分析、产品管理等新兴技能,提升转型能力。

财务应急准备:建立应急资金池,应对突发裁员或职业变动。

4.3.2 主动规划优于被动应对

在“良禽择木而栖”的时代,主动规划职业路径,定期评估自身市场价值。

关注行业趋势和企业战略,及时调整个人发展方向。

结论

微软市值登顶全球、AI业务高歌猛进的背后,是一场深刻的组织变革与行业洗牌。裁员风暴和新政落地,打破了“大厂稳定”的神话,也为技术职场人敲响了警钟。AI驱动下的科技行业,正从“规模扩张”转向“质量优先”,企业对人才的需求发生结构性转变。

对于每一位技术人而言,唯有破除平台迷信,构建反脆弱能力,主动掌控职业命运,才能在变革浪潮中立于不败之地。微软的“急刹车”不是终点,而是新一轮技术与管理革命的起点。未来属于那些能驾驭AI、跨界整合、持续进化的超级个体。

💬 【省心锐评】

微软的裁员与新政,是AI时代科技职场的真实写照。别迷信平台,唯有自我进化,方能立足未来。

.png)

.jpg)

评论