【摘要】探讨eVTOL噪声治理从单纯降低分贝值到优化声音品质的范式转变。文章深入剖析心理声学原理,阐述如何利用多旋翼协同控制与先进算法,主动塑造噪声频谱,使其更符合人耳主观偏好。同时,研究了在保证气动效率前提下,通过多物理场仿真与闭环控制实现该技术的工程路径,展望其在推动城市空中交通社会接受度方面的重要作用。

🔮 引言

城市空中交通(Urban Air Mobility, UAM)的蓝图正以前所未有的速度铺展开来。电动垂直起降飞行器(eVTOL)作为这场变革的核心载体,承载着人们对未来立体化、高效、绿色出行的美好想象。它们穿梭于高楼之间,连接城市的每一个角落,这幅画面令人心驰神往。

但是,当梦想照进现实,一个无法回避的挑战横亘在所有从业者面前,那就是噪声。

不同于在数万英尺高空巡航的民航客机,eVTOL的运行场景是城市的低空区域,与居民区、办公楼、公园等噪声敏感地带近在咫尺。这意味着,它们的每一次起降、每一次飞越,都可能成为城市背景音中一个不和谐的“闯入者”。如果处理不当,这种“噪声扰民”问题足以扼杀一个新兴产业的公众接受度,使其在商业化的道路上步履维艰。

长久以来,我们对噪声治理的理解,似乎都固化在了一个单一的维度上,那就是分贝(dB)。工程师们殚精竭虑,通过优化气动外形、使用吸音材料、改进电机设计,目标只有一个,把那个代表声压级的数字降下来。这当然是必要且重要的第一步。

但是,这足够吗?

想象一下,两种声音,分贝值完全相同。一种是持续平稳的“沙沙”风声,另一种是尖锐刺耳的“嗡嗡”蜂鸣。哪一种更让你心烦意乱?答案不言而喻。这揭示了一个被传统噪声工程长期忽视的关键点,人耳听到的不仅仅是能量,更是一种“感觉”。

这正是本文将要深入探讨的核心议题,一场eVTOL噪声治理领域的深刻变革,从单纯追求“更安静”的降分贝时代,迈向追求“更好听”的优声音品质新纪元。我们将一起探索,如何运用**心理声学(Psychoacoustics)**这把钥匙,打开主动塑造eVTOL噪声特征的大门,让未来的“空中出租车”不再是恼人的噪声源,而是融入城市背景的、悦耳的“天籁”。

一、 💡 范式转变:从“更安静”到“更好听”

%20拷贝-mjyw.jpg)

eVTOL的噪声问题,其本质是技术产物与人类社会环境的相容性问题。在人口稠密的城市里,公众的耳朵是最终的“验收官”。他们或许不懂声压级或频谱分析,但他们能最直观地判断一个声音是“舒适的”还是“烦人的”。

1.1 “降分贝”的局限性

传统的噪声控制方法,可以概括为“被动防御”和“源头抑制”。

被动防御,好比给飞行器穿上“隔音盔甲”,通过在机身、舱内铺设吸音棉、阻尼板等声学包(Acoustic Package)来吸收和阻隔噪声传播。这种方法虽然有效,但会显著增加飞行器重量,直接影响其续航和载荷能力,对于“克克计较”的eVTOL来说,代价高昂。

源头抑制,则是在噪声产生的源头下功夫,比如优化旋翼叶片的翼型和尖端形状,减少涡流和湍流的产生;改进电机设计,降低电磁噪声和齿轮啸叫。

这些方法在降低总声压级(Overall Sound Pressure Level, OASPL)方面取得了显著成效。但是,它们往往忽略了声音的“质感”。即便总分贝值降到了法规标准之内,如果噪声中包含某些特别刺激人耳的频率成分,比如高频的“嗡嗡声”或周期性的“拍频”声,其引发的烦扰度(Annoyance)可能远超同等分贝值的宽频噪声(如风声)。

1.2 “优声音品质”的崛起

正是意识到了“降分贝”的局限性,**声音品质(Sound Quality)**的概念应运而生。它不再把噪声视为一个需要被消灭的“敌人”,而是将其看作一个可以被设计和优化的“产品特征”。其核心思想是,在满足法规对分贝值要求的基础上,进一步调整噪声的内在结构,使其在主观听感上更易于被人接受。

下表清晰地对比了两种噪声治理理念的差异。

对于eVTOL而言,这种理念的转变尤为关键。因为它们需要在城市中反复、高频次地运行,其噪声将成为城市声景(Soundscape)的一部分。一个“好听”的噪声特征,意味着更低的社区投诉率、更顺畅的航线审批流程,以及最终更广阔的商业应用前景。这不再仅仅是一个技术问题,更是一个关乎商业成败的战略选择。

二、 🧠 心理声学:破译人耳的“好恶密码”

要优化声音品质,首先必须理解人耳是如何“评判”声音的。这门科学就是心理声学(Psychoacoustics)。它架起了声音的物理世界与人类主观感知的桥梁,告诉我们为什么有些声音让人宁静,而另一些则让人抓狂。

心理声学并非玄学,它拥有一套可以量化的客观评价指标,用于描述人耳的主观感受。工程师们正是利用这些指标,将抽象的“好听”或“难听”转化为可以计算和优化的工程参数。

2.1 声音品质的核心评价指标

让我们来看看几个在eVTOL噪声优化中至关重要的心理声学指标。

除了这些核心指标,**掩蔽效应(Masking Effect)**也扮演着重要角色。一个较强的宽频噪声(如风声)可以“掩盖”掉一些较弱但可能很刺耳的窄带噪声,从而改善整体听感。这为我们“用一种声音去修饰另一种声音”提供了理论基础。

2.2 主观感受的复杂性

需要强调的是,人对声音的感受还受到许多非物理因素的影响。

场景与预期:在繁忙的商业区,人们对噪声的容忍度可能更高;但在宁静的住宅区或医院附近,同样的声音就可能无法接受。

年龄差异:年轻人对高频声音更敏感,而老年人则相反。

信息关联:如果人们知道头顶飞过的是提供紧急医疗服务的eVTOL,他们对其噪声的接受度可能会显著提高。

因此,eVTOL的噪声设计不能一概而论,而应发展出场景自适应的能力。比如,在飞越居民区时,采用“最悦耳”模式;在执行紧急任务时,则切换到“最高效”模式。这为基于算法的主动噪声塑形技术提出了更高的要求,也指明了其广阔的应用空间。

三、 🛠️ 主动塑形:像指挥交响乐一样控制噪声

%20拷贝-ygom.jpg)

理解了人耳的偏好,接下来的问题就是,如何才能主动地、随心所欲地“塑造”eVTOL发出的声音?答案藏在eVTOL独特的**分布式电推进(Distributed Electric Propulsion, DEP)**架构中。

与传统直升机仅有一个或两个主旋翼不同,eVTOL通常拥有多个(从6个到十几个甚至更多)独立的旋翼-电机单元。这看似增加了复杂性,却也提供了一个前所未有的自由度,通过协同控制多个声源,来主动干预和重塑最终合成的声场。这就像从只有一个乐器的独奏,变成了一个可以编排声部的交响乐团。

3.1 多旋翼协同控制与频谱主动调制

主动噪声塑形的核心,就是对最终辐射到人耳的声音**频谱(Spectrum)**进行精细化管理。频谱图就像声音的“指纹”,它展示了声音能量在不同频率上的分布情况。我们的目标,就是把这张“指纹”从尖峰林立、刺耳难听的形态,塑造成平滑、宽广、类似自然风声的形态。

以下是一些关键的工程策略。

3.1.1 转速微调与相位优化

这是最直接、最有效的主动塑形手段。

转速差同步(Rotor Speed Synchronization Differential):如果所有旋翼都以完全相同的转速(RPM)运行,它们的叶片通过频率(BPF)及其谐波将完美叠加,形成一个能量极高、音调度极强的“超级尖峰”,听起来就是非常恼人的“嗡——”声。通过给每个旋翼的指令转速施加一个微小的、经过精密计算的差异(例如,±1% RPM),就可以将这个集中的能量尖峰“打散”成一片能量较低、分布较宽的“小山丘”。这能显著降低声音的音调度和粗糙度。

相位控制(Phase Control):即使转速不同,通过精确控制每个旋翼叶片到达特定方位的“时间差”,即相位关系,可以实现声波的相消干涉。在某些方向上,一个旋翼产生的声压波峰恰好与另一个旋翼产生的波谷相遇,从而相互抵消,实现特定方向上的噪声“静区”。这种技术可以用于引导噪声的传播方向,比如将最大噪声指向天空或无人区域,而不是地面居民区。

3.1.2 频谱展宽与掩蔽效应利用

目标是让噪声听起来更像“白噪音”或“风声”。

频谱展宽(Spectrum Broadening):通过上述的转速微调等手段,将原本集中在少数几个频率上的窄带噪声能量,均匀地散布到一个更宽的频带上。这样做虽然总声压级可能没有变化,甚至略有上升,但由于消除了突出的音调成分,其主观烦扰度会大幅下降。

利用掩蔽效应:展宽后的频谱更接近宽带噪声,它自身就能成为一个有效的“掩蔽声”,可以掩盖掉电机等部件产生的一些无法完全消除的、微弱的高频纯音,进一步提升声音品质。

3.1.3 旋翼本体的被动优化设计

主动控制策略需要与旋翼本身的“被动”声学设计相辅相成。优秀的旋翼几何构型是实现良好声学特性的基础。

3.2 控制算法与气动效率的协同优化

上述所有主动塑形策略,都离不开一个强大的“大脑”——高性能的飞控系统和复杂的控制算法。而且,这一切都必须在一个严苛的约束条件下完成,那就是不能牺牲飞行器的气动效率和安全性。

3.2.1 多目标优化算法的挑战

噪声塑形本质上是一个**多目标优化(Multi-Objective Optimization)**问题。飞控系统需要同时平衡多个相互冲突的目标。

推力/力矩:必须精确满足飞行姿态和轨迹控制所需的总推力和力矩。这是最优先保证的。

功耗:必须尽可能降低整体能耗,以保证续航里程。

声音品质:必须将响度、尖锐度、粗糙度等心理声学指标优化到目标范围内。

结构振动:旋翼转速的调整不能激发机身或部件的共振。

为了解决这个复杂的优化问题,研究人员通常采用先进的智能优化算法,如遗传算法(Genetic Algorithm)、**粒子群优化(Particle Swarm Optimization)**等。这些算法能够在庞大的解空间中,搜索到一组能够让所有目标都尽可能满意的“帕累托最优解集”,供飞控系统根据当前飞行状态和场景进行选择。

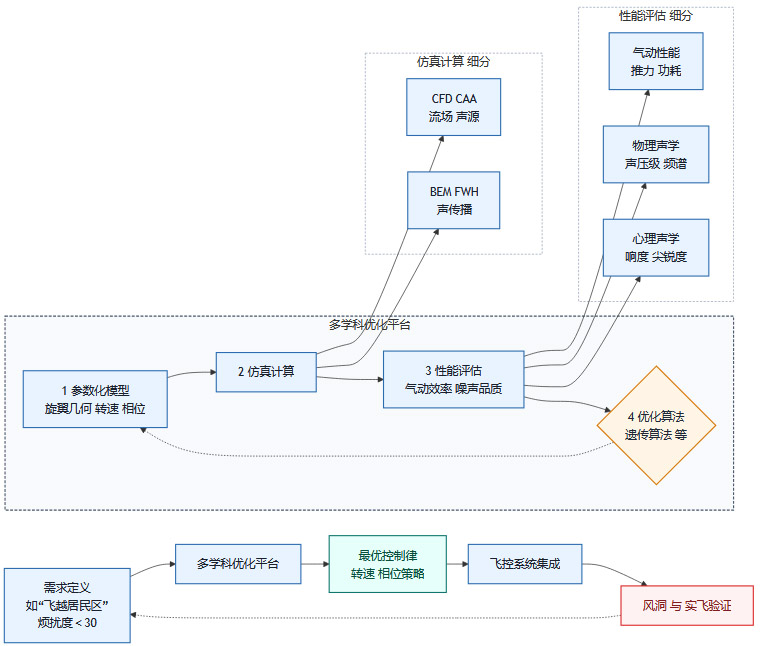

3.2.2 虚拟仿真驱动的闭环设计流程

在真实的飞行器上进行反复的噪声测试和算法调试,成本高昂且周期漫长。因此,现代eVTOL的研发高度依赖虚拟仿真技术,构建一个从设计到验证的数字闭环。

下面是一个典型的“设计—仿真—控制”闭环流程示意图。

这个流程的核心思想是,在计算机中建立一个与真实世界高度一致的“数字孪生体”。

参数化建模:将旋翼的几何形状、转速、相位等所有可变因素都定义为参数。

仿真计算:

使用**计算流体动力学(CFD)和计算航空声学(CAA)**来精确模拟旋翼周围的复杂流场,并识别出噪声源。

使用边界元法(BEM)或FWH方程来计算噪声如何从声源传播出去,得到近场的声学特性。

对于城市环境中的远场传播,还会用到**射线追踪法(Ray Tracing)**来考虑建筑物的反射和散射。

性能评估:从仿真结果中提取气动性能(推力、功耗)和声学性能(频谱),并进一步通过心理声学模型计算出响度、尖锐度等主观指标。

优化迭代:优化算法根据评估结果,自动调整输入参数,然后重复第2、3步,不断迭代,直到找到一组能够满足所有设计目标的最佳参数组合。

通过这个闭环,工程师可以在设计早期就探索数千种不同的设计和控制方案,以极低的成本找到最优解,从而大大缩短研发周期,并规避后期可能出现的颠覆性风险。

3.3 验证、合规与工程化考量

理论和仿真最终要走向现实。在工程实践中,噪声塑形还需要考虑更多维度。

舱内舒适性:除了对外的社区噪声,舱内乘客的乘坐体验同样重要。通过**统计能量分析(SEA)**等方法,可以识别出噪声传入舱内的主要路径(空气声、结构声),然后针对性地优化舷窗(如使用双层声学玻璃)、密封件和内饰声学包,用最小的重量代价换取最佳的舱内静谧性。

法规符合性:任何声学设计都必须满足适航当局(如EASA、FAA、CAAC)制定的噪声标准。仿真平台需要能够按照法规要求,在指定的虚拟麦克风位置输出标准的A计权声压级等数据,用于合规性预判。

全流程介入:将噪声与振动(NVH)工程师的工作前置到概念设计阶段,而不是等到样机造出来才发现问题。这种“左移”的设计理念,是现代复杂装备研发降本增效的关键。

四、 ✈️ 应用前景:飞向“天籁”的未来

%20拷贝-wqaz.jpg)

主动噪声塑形技术并非纸上谈兵,它已经成为全球顶尖eVTOL制造商的核心竞争力之一。NASA的X-57“麦克斯韦”验证机就对分布式电推进的噪声特性进行了深入研究。包括Joby, Archer, Vertical Aerospace以及国内的亿航、峰飞等头部企业,都在其新一代原型机的设计中,将声学特性放到了与气动、飞控同等重要的战略位置。

公开数据显示,一些领先的eVTOL原型机已经能够做到在100米高度飞越时,地面噪声低于65 dBA,这大致相当于城市正常街道环境的背景噪声水平。更重要的是,通过主动塑形技术,其声音特征更接近于一阵风声,而不是传统直升机的“哒哒”声或无人机的“嗡嗡”声,这极大地提升了其作为“城市好邻居”的潜力。

未来的发展方向将是更高保真度的仿真与更智能的自适应控制的深度融合。

随着计算能力的提升,更高精度的**大规模涡模拟(LES)**将取代传统的RANS方法,能够更真实地捕捉湍流细节和声源机制。

飞控算法将集成实时环境感知能力,比如通过机载麦克风阵列感知环境背景噪声,动态调整自身的噪声频谱,以达到最佳的“融入”效果。

心理声学模型也将更加精细化,能够考虑更多场景和人群差异,实现真正的“个性化”噪声设计。

🏁 结语

eVTOL的噪声治理,正在经历一场从物理到心理、从被动到主动、从孤立到协同的深刻革命。基于心理声学的主动噪声塑形技术,其本质是将噪声从一个需要被消除的“缺陷”,转变为一个可以被精心设计的“产品体验”。

它通过驾驭分布式推进系统带来的独特自由度,借助先进的控制算法和多物理场仿真工具,像一位经验丰富的调音师,巧妙地调整着eVTOL发出的每一个“音符”,最终谱写出一曲与城市环境和谐共鸣的“天籁”。

这条路无疑充满挑战,需要空气动力学、声学、控制科学、材料科学以及计算机科学等多个领域的交叉与突破。但是,一旦成功,它将为城市空中交通扫清最关键的社会障碍之一。未来的eVTOL,将不仅仅“飞得更好”,更会“听起来更美”,真正成为我们城市天空中,那个安静、友好、受欢迎的“好邻居”。

📢💻 【省心锐评】

噪声不再是工程的副产品,而是设计的核心元素。未来的赢家,不是分贝最低的,而是声音最让人舒服的。

.png)

评论