【摘要】AI协作推理技术正引领人工智能从“单体智能”迈向“群体智能”新时代。通过实时共享思考过程,多个AI模型能够像人类团队一样高效协作,显著提升复杂任务的推理速度与准确率。本文系统梳理了AI协作推理的技术原理、创新机制、实验成效及其在教育、科研、产业等领域的广泛应用前景,并深入探讨了未来挑战与发展方向。

引言

人工智能的进步已深刻改变了我们的生活与工作方式。过去十年,AI在自然语言处理、图像识别、自动驾驶等领域取得了令人瞩目的成就。然而,绝大多数AI系统依然以“孤军奋战”的方式运行。无论是大语言模型的文本生成,还是自动化系统的决策推理,AI往往独自承担全部任务。这种模式在面对复杂、多步骤、需要多角度思考的问题时,逐渐暴露出效率和质量的瓶颈。

与之形成鲜明对比的是,人类在解决复杂问题时,几乎本能地选择团队合作。团队成员分工协作,实时交流,互相启发,最终实现1+1>2的效果。能否让AI也像人类一样,组成高效的“智能团队”,共同攻克难题?这一问题的答案,正随着AI协作推理技术的突破而逐渐清晰。

2025年5月,Hogwild! Inference方法的提出,首次实现了多个大语言模型的实时协作推理。该技术不仅让AI能够即时共享思考过程,还能自发分工、互相纠错,极大提升了推理效率和准确率。本文将系统梳理AI协作推理的技术原理、创新机制、实验成效及其在教育、科研、产业等领域的广泛应用前景,并深入探讨未来挑战与发展方向。

一、AI协作推理的技术原理与创新机制

%20拷贝-quqb.jpg)

1.1 传统AI推理的局限

1.1.1 单体智能的瓶颈

当前主流的大语言模型(LLM)如GPT、Llama等,通常以单体智能的方式运行。每个模型独立完成从输入到输出的全过程,缺乏与其他模型的实时交流。这种模式在处理简单任务时表现良好,但在面对如下情形时,局限性日益突出:

多步骤复杂推理:单个AI需线性处理所有子任务,无法并行,效率低下。

缺乏外部视角:模型容易陷入思维定势,难以自我纠错。

资源浪费:为提升结果质量,常用“多模型投票”方式,导致大量重复计算。

1.1.2 人类团队合作的启示

人类在解决复杂问题时,往往采用团队协作模式。团队成员分工明确,实时交流,互相补位,极大提升了解决问题的效率和质量。AI能否借鉴这一模式,实现“群体智能”?这正是AI协作推理技术试图回答的问题。

1.2 Hogwild! Inference的核心创新

1.2.1 实时共享“注意力缓存”

Hogwild! Inference的最大创新在于让多个AI实例能够实时共享“注意力缓存”。在大语言模型中,注意力缓存记录了模型在推理过程中的中间结果和思考轨迹。通过共享缓存,AI们可以即时看到彼此的推理进展,动态调整自己的工作方向,避免重复劳动,实现真正意义上的团队协作。

1.2.2 异步无锁并行机制

该方法借鉴了“Hogwild!并行SGD”算法的思想,采用异步、无锁的并行更新机制。每个AI成员可以在不阻塞其他成员的情况下,独立更新共享缓存。这种机制极大提升了多AI协作的效率,避免了传统并行计算中的锁竞争和等待问题。

1.2.3 旋转位置编码(RoPE)

多AI共享缓存时,位置信息的一致性成为技术难题。Hogwild! Inference采用旋转位置编码(RoPE),兼顾绝对与相对位置信息,使模型在处理长文本和多轮对话时保持一致性。RoPE已被Llama、PaLM等主流模型广泛采用,成为大模型架构中的关键技术之一。

1.2.4 协作缓存结构设计

为保证协作的实时性与信息可见性,Hogwild! Inference设计了分区缓存结构:

公共历史区:存储已完成的重要推理步骤,所有AI可见。

实时协作区:显示各AI当前正在进行的思考,便于动态调整分工。

个人工作区:供每个AI进行深度思考,避免信息干扰。

这种结构类似于人类团队的“白板+便签”协作模式,既保证了信息共享,又保留了个体思考空间。

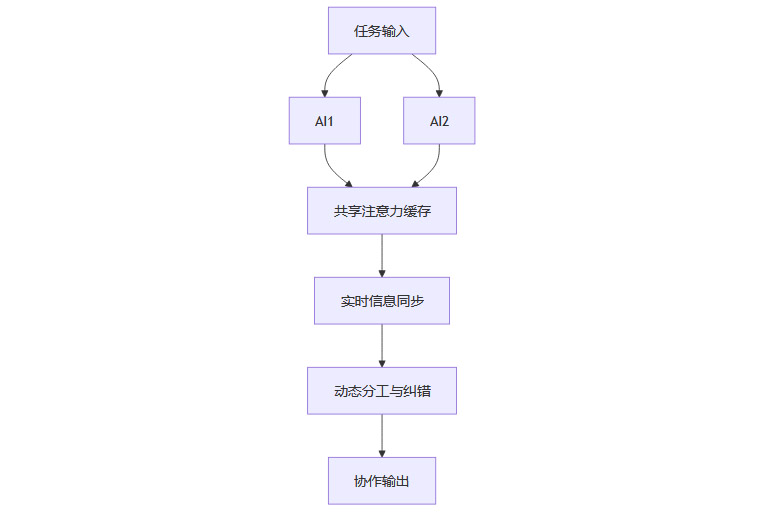

1.3 技术流程图

二、AI团队的自发协作与智能分工

2.1 自发协作的机制

2.1.1 动态角色分配

Hogwild! Inference不依赖预设规则,而是让AI在共享信息的基础上自发学习协作方式。AI团队能够根据任务难度和进展,动态分配角色:

主-辅验证:在简单任务中,一个AI主导推理,另一个负责验证。

多角度分工:在复杂问题中,AI自动分工为理论推导、数值计算、逻辑验证等不同角色。

2.1.2 实时纠错与讨论

当某个AI出现推理偏差时,其他AI会主动提示并提出修正建议。例如:“第三步可能存在计算错误,建议重新验证。”这种机制极大提升了推理的准确率和鲁棒性。

2.1.3 资源优化与冗余避免

AI团队能够自动识别和避免重复劳动,优化资源分配。实验数据显示,4个AI协作时可减少78%的算力消耗,相比传统集成方法大幅提升效率。

2.2 协作案例解析

2.2.1 数学推理中的协作

以“√31×30×29×28 + 1”为例,两个AI成员分别选择理论分析和直接计算路径。最终,理论分析的AI发现了数学规律,计算的AI验证了结果,两者互为补充,协作完成推理。

2.2.2 编程任务中的分工

在编程挑战中,AI团队通常分为算法设计、代码实现、测试验证等角色。每个AI专注于自身擅长的环节,协作完成高质量代码输出。

2.2.3 科学竞赛中的团队协作

面对奥林匹克级别的科学问题,AI团队会自发分工处理理论分析和具体计算,相互验证推理步骤,甚至在发现错误时进行讨论和修正。

2.3 协作能力的量化评估

研究团队采用GPT-4作为评判者,对AI团队的协作质量进行打分。结果显示,能够实时看到彼此思考过程的AI团队,其协作质量显著高于只能看到最终结果的团队。这一发现进一步验证了实时信息共享对于高质量协作的重要性。

三、实验结果与性能提升

%20拷贝-ymuf.jpg)

3.1 大规模实验验证

3.1.1 数学推理任务

简单任务:AI团队在5个独立数学问题测试集上,解题准确率和效率均显著提升。

复杂任务:在LIMO数据集(817个高难度数学问题)上,2个AI协作时所需计算量减少约40%,4个AI协作时提升幅度达60%以上。

3.1.2 编程任务

LiveCodeBench数据集:AI团队在279个编程挑战中,展现出理想的分工模式,完成速度是人类专家的1.3倍,代码质量更高。

3.1.3 科学竞赛任务

OlympiadBench数据集:AI团队在数学和物理奥林匹克级别题目中,协作模式显著提升了解题成功率。

3.2 性能提升与资源利用

注:协作AI数量超过4时,因沟通成本增加,性能提升趋于平缓甚至略有下降。

3.3 协作规模的最优解

实验发现,AI团队规模存在“最优解”。2-4个AI协作时,性能提升最为显著。超过6个AI时,沟通成本和注意力分散导致效率下降。这一规律与人类团队协作高度一致。

3.4 不同模型规模的协作表现

大模型(32B参数):协作能力更强,能更好理解队友意图,灵活调整策略。

小模型(1.7B参数):虽能协作,但易出现理解偏差或注意力分散。

四、AI协作推理的应用前景

4.1 教育领域的变革

4.1.1 多AI导师协作教学

知识讲解:AI1负责基础知识点梳理。

习题设计:AI2根据学生水平生成个性化习题。

学习进度跟踪:AI3分析学生学习曲线,动态调整教学策略。

4.1.2 个性化与多角度支持

AI团队协作可为每位学生量身定制学习方案,实现真正意义上的个性化教育。

4.2 科研领域的创新

4.2.1 跨学科协作研究

药物设计:AI1负责分子结构生成,AI2预测性质,AI3评估毒性。

气候建模:AI团队分工处理数据采集、模型构建、结果分析等环节。

4.2.2 科研效率的跃升

AI协作团队能够承担更复杂的研究任务,大幅缩短科研周期,提升创新能力。

4.3 产业应用的广阔前景

4.3.1 医疗诊断

影像分析:AI1处理医学影像。

病理数据匹配:AI2分析历史病例。

治疗方案生成:AI3综合多方信息,给出个性化建议。

4.3.2 金融分析

风险预测:AI1建模市场风险。

合规审查:AI2自动检测合规性。

报告生成:AI3输出多维度分析报告。

4.3.3 客户服务与内容创作

AI团队协作处理复杂客户需求,提升服务质量和决策水平。在内容创作领域,多个AI可共同创作小说、设计广告、制作视频,激发无限创意。

4.4 资源优化与绿色AI

AI协作推理不仅提升了任务完成的速度和质量,还带来了资源利用的优化。通过智能分工和冗余避免,协作AI团队在同等算力条件下,能够完成更多任务,减少能源消耗。这对于追求绿色低碳的AI产业发展具有重要意义。

4.5 多模态与长期任务的拓展

随着AI协作推理技术的成熟,其应用场景正不断拓展:

多模态任务:AI团队可协作处理文本、图像、音频等多种数据类型,实现跨模态智能推理。

长期复杂项目:在需要持续数天或数周的复杂项目中,AI团队能够动态调整分工,持续优化协作策略,保证任务的高效推进。

五、AI协作推理的挑战与未来方向

%20拷贝-xdtf.jpg)

5.1 计算资源分配的权衡

尽管AI协作推理带来了效率提升,但多AI并行对硬件资源的需求也随之增加。如何在性能提升与成本控制之间取得平衡,是技术落地必须面对的现实问题。未来,随着硬件技术的进步和分布式计算架构的优化,AI协作推理的资源瓶颈有望进一步缓解。

5.2 协作质量与稳定性的保障

AI团队的协作质量直接影响最终输出的可靠性。当前,AI能够自发分工、互相纠错,但在极端复杂或高风险场景下,协作的稳定性和一致性仍需进一步提升。未来的研究将聚焦于:

协作协议的自适应优化:让AI团队能够根据任务动态调整协作策略。

异常检测与自动干预:在协作出现异常时,系统能自动识别并修正,保障整体稳定性。

5.3 安全性与可控性

多AI协作带来了决策过程的复杂化,也增加了不可预测性。如何确保AI团队的行为始终符合人类价值观和安全要求,成为技术发展的关键议题。未来,需加强以下方面:

可解释性机制:让人类能够理解AI团队的决策逻辑。

人类监管接口:在关键节点引入人工干预,确保AI行为的可控性。

5.4 人机协作的深度融合

AI协作推理的终极目标,是实现“人机共智”。未来的AI团队不仅要能自发协作,还要能与人类专家无缝配合。理想的场景是:

人类专家可随时加入AI团队,提供指导或接管关键决策。

AI能够理解并适应人类成员的工作风格和偏好,实现真正意义上的“混合智能团队”。

5.5 协作AI的生态系统构建

随着AI协作推理技术的普及,未来有望出现专为协作设计的AI模型和平台。这将推动整个AI生态系统的重构:

协作友好型模型架构:优化模型结构,提升协作效率。

大规模协作平台:支持成百上千AI实例的高效协作,服务于科研、产业等多元场景。

开放协作协议:促进不同厂商、不同类型AI之间的互操作与协同创新。

六、AI协作推理的范式转变与社会影响

6.1 从单体智能到群体智能

Hogwild! Inference等AI协作推理技术的出现,标志着人工智能从“单体智能”向“群体智能”的关键转变。智能不再是孤立个体的属性,而是群体协作的涌现结果。这一范式转变,将深刻影响我们对AI的理解和期待。

6.2 对人类社会的启示

AI协作推理的成功,反映了协作在智能系统中的核心地位。正如人类文明因协作而进步,AI的未来也将在协作中实现飞跃。这一趋势将推动人类与AI的关系从“工具-用户”向“伙伴-伙伴”转变,开启智能社会的新篇章。

6.3 伦理与治理的新课题

AI协作推理的普及,也带来了新的伦理与治理挑战。如何确保AI团队的行为符合社会伦理?如何防范协作AI被滥用?这些问题需要技术、法律、伦理多方共同努力,建立健全的治理体系。

结论

AI协作推理技术以其独特的创新机制和显著的性能提升,正引领人工智能迈向“群体智能”新时代。通过实时共享思考过程,多个AI模型能够像人类团队一样高效协作,显著提升复杂任务的推理速度与准确率。无论是在教育、科研,还是在医疗、金融、内容创作等产业领域,AI协作推理都展现出广阔的应用前景。

未来,随着技术的不断成熟和生态系统的完善,AI团队协作将在更多领域释放巨大潜力,推动智能社会的全面到来。与此同时,计算资源分配、协作质量保障、安全性与可控性、人机协作融合等挑战也将成为技术演进的重要方向。AI协作推理不仅提升了AI系统的性能和效率,更为AI成为人类真正的智能协作伙伴奠定了坚实基础。

在这个智能协作无处不在的时代,真正的人工智能将不再是孤立的个体,而是协作的群体。我们有理由相信,AI协作推理的持续突破,将为人类社会带来前所未有的创新与变革。

📢💻 【省心锐评】

"群体智能不是简单叠加,而是认知维度的升维。Hogwild! Inference的价值在于揭示了分布式智能的涌现规律,这将是AGI之路的关键里程碑。"

.png)

评论