【摘要】eVTOL要实现全天候、跨地域的商业运营,必须穿越结冰、高温高湿等极端环境的严苛考验。通过剖析旋翼结冰的致命影响、动力系统在湿热环境下的可靠性挑战,揭示了环境风洞等先进试验设施如何构建验证闭环,为飞行器划定可量化的安全边界。

引言

电动垂直起降飞行器(eVTOL),这个曾经只在科幻电影中出现的概念,如今正以前所未有的速度飞入现实。作为低空经济的明星载具,它承载着重塑城市空中交通(UAM)的宏大愿景。但美好的蓝图要落地,就不能只在风和日丽的理想天气里飞行。

真正的商业运营,意味着eVTOL需要具备全天候、跨地域的能力。它可能要在北方的冬季清晨穿越冰雾,也要在南方的盛夏午后抵御湿热。这就引出了一个核心问题,eVTOL如何证明自己在现实版的“冰与火之歌”中足够安全可靠?答案直指一个航空领域的金科玉律,适航验证。

这并非简单的测试,而是一场对技术极限的全面考核。它要求我们不仅要理解极端环境的威胁,更要建立一套可量化、可重复的安全裕度评估体系,并最终获得监管机构的认可。本文将深入探讨eVTOL在结冰、高温、高湿等极端环境下面临的核心技术挑战,以及如何通过尖端的模拟与验证技术,为这只未来的“钢铁之翼”锻造出真正的全天候飞行能力。

一、🧊 旋翼结冰,悬于空中的“达摩克利斯之剑”

%20拷贝-ilnu.jpg)

对于任何飞行器,结冰都是一个世界性的技术难题。而对于高度依赖旋翼提供升力和推力的eVTOL来说,结冰的威胁被成倍放大,它就像一把悬在空中的“达摩克利斯之剑”,随时可能带来灾难性后果。

1.1 结冰的危害机理与灾难性后果

eVTOL的典型飞行高度,恰好是低空结冰环境的覆盖范围。当飞行器穿过含有过冷水滴的云层或冻雨区时,高速旋转的桨叶前缘就成了一个高效的“结冰收集器”。这些过冷水滴撞击桨叶后会瞬间冻结,迅速积聚成冰层。

这个过程会引发一系列连锁反应,每一环都可能致命。

气动性能急剧恶化。桨叶翼型是经过精密设计的,哪怕是毫米级的冰层也会彻底破坏其气动外形。结果就是升力骤降、阻力飙升。飞控系统为了维持高度,会疯狂指令电机提高转速,导致功率需求急剧攀升,续航里程断崖式下跌。更危险的是,结冰可能导致气流分离,引发桨叶失速和剧烈振动,飞行器会变得极难操控。

动力系统过载与结构损伤。功率需求的飙升会给电池、电控和电机带来巨大负担,可能导致系统过热甚至失效。同时,不均匀的结冰会破坏旋翼的动平衡,产生强烈振动,威胁机体结构安全。当积冰在离心力作用下不规则地脱落时,这些高速甩出的冰块就像“子弹”,足以对机身、其他旋翼甚至传感器造成严重损伤。

失控风险。在最坏的情况下,气动性能的恶化、动力系统的过载与结构振动叠加,可能导致飞行员或飞控系统完全失去对飞行器的控制,最终酿成事故。

1.2 冰情预警,看不见的威胁如何感知

既然结冰如此危险,那么在第一时间准确感知结冰状态,就成了启动防御措施的前提。传统的目视结冰或依赖固定探头的方案,在高速旋转的eVTOL桨叶上难以适用。因此,数据驱动的结冰探测方法成为了研究的前沿。

这种方法的核心思想是,让飞行器“自我感知”是否结冰。其实现路径通常是这样的。

第一步,在结冰风洞中采集数据。研究人员会在专业的结冰风洞里,让eVTOL的旋翼系统运转起来。他们会先在干空气(无结冰条件)下进行测试,采集一套基准数据,包括电机的扭矩、电流、转速、桨叶的振动频率、飞行器的姿态变化等。接着,在风洞中模拟不同强度(液态水含量、水滴尺寸)的结冰环境,让旋翼动态结冰,并同步采集上述多源参数的变化。

第二步,建立智能判识模型。有了“结冰”与“未结冰”两套数据样本,就可以训练机器学习模型了。通过自适应卡尔曼滤波等算法对传感器数据进行降噪和状态估计,再利用支持向量机(SVM)、多层感知器(MLP)或随机森林等算法,建立起结冰状态与多源参数变化之间的映射关系。

第三步,实装应用。将训练好的模型部署到eVTOL的飞控计算机中。在实际飞行时,系统会实时监测相关参数,一旦参数变化特征与模型中的“结冰”特征库匹配,系统就能在几秒内做出判断,并自动触发防/除冰系统,或向飞行员发出警报。这为飞行控制与安全决策争取了宝贵的时间。

1.3 主动出击,eVTOL的防/除冰技术路径

仅仅能探测到结冰还不够,必须有能力主动清除或防止结冰。目前,业界正在探索多种主动防/除冰技术在eVTOL上的应用。

1.3.1 周期性电热除冰

这是目前在直升机上应用最成熟、也被认为最适合eVTOL的技术路径。其原理是在复合材料桨叶前缘内部,预埋特制的电热元件(如加热垫或碳纳米管薄膜)。

当结冰探测系统发出指令后,电热系统会周期性地快速加热。热量会传导到冰层与桨叶的接触面,使之融化成一层水膜。在旋翼高速旋转产生的巨大离心力作用下,附着不牢的冰层就会被成块地甩出去。这种“加热-融化-甩除”的循环,可以高效地保持桨叶关键区域的清洁。我国在直-20上成功应用的电热除冰系统,就为eVTOL提供了极佳的工程借鉴。

1.3.2 液体防/除冰

这种技术通过桨叶前缘的微孔,渗出或喷洒具有低冰点的防冰液(如乙二醇、异丙醇等),在桨叶表面形成一层液膜。这层液膜可以阻止冰层附着,或者溶解已经形成的薄冰。

它的优点是系统相对简单,启动快速。但缺点也很明显,防冰液的携带量有限,直接影响了防冰的持续时间,增加了飞行器的有效载荷。因此,它更适合用于轻度结冰环境,或者作为一种应急手段,让飞行器能尽快脱离结冰区。

1.3.3 气囊(皮囊)除冰

这是传统固定翼飞机上非常经典的技术。它在机翼前缘安装一层可充气的橡胶皮囊。当结冰累积到一定厚度时,系统向皮囊内充入高压气体,使其迅速膨胀,将表面的冰层“撑破”并剥离。

将这种技术移植到eVTOL的旋翼上,挑战巨大。首先,eVTOL的分布式旋翼数量多、尺寸小,结构集成难度高。其次,在每分钟数千转的高速旋转下,皮囊的耐久性、动态平衡以及充放气机构的可靠性都是严峻的考验。目前,这仍是一个探索性的方向,需要大量的地面试验和风洞评估。

1.3.4 eVTOL面临的独特挑战

将上述技术应用于eVTOL,并非简单的“拿来主义”。eVTOL的自身特点带来了一系列独特的挑战,需要在系统设计层面进行通盘考虑。

系统级的权衡与设计是关键。eVTOL的防/除冰系统必须与飞控、能源管理、结构设计深度耦合。例如,在设计之初就要规划好功率预算,确保在开启除冰模式时,仍有足够的电力维持安全飞行。同时,还需要制定详尽的故障处置策略,比如当单个旋翼的除冰系统失效时,飞控系统如何通过调整其他旋翼的输出来维持机身稳定,确保飞行器能够安全降落。

二、🔥 高温高湿,一场对核心部件的严酷“烤”验

如果说结冰是eVTOL在“冰”之维度的考验,那么高温高湿环境,尤其是在热带、沿海地区,则是来自“火”的试炼。持续的高温和潮湿空气,像温水煮青蛙一样,不断侵蚀着飞行器的核心部件。

2.1 动力电池,eVTOL的“心脏”保卫战

电池是eVTOL唯一的能量来源,其性能和安全性直接决定了飞行器的生死。高温高湿环境对电池的考验是全方位的。

首先是热失控风险。电池在高温环境下,内部化学反应会加速,更容易触发热失控的链式反应,导致起火甚至爆炸。而eVTOL在垂直起降阶段,需要瞬时大倍率放电,这本身就会产生巨大的热量。内外热源叠加,对电池热管理系统提出了航空级的严苛要求。

为了打赢这场“心脏”保卫战,行业正在构建多重热安全防护体系。

先进的电芯技术与集成设计。国内已有企业面向eVTOL开发出了所谓的“6H”电池体系,即高安全、高能量密度、高充放电倍率、宽温运行、长循环寿命和高质量标准。通过采用第二代半固态电芯等技术,能量密度提升至320Wh/kg以上,并实现了8C(即7.5分钟充满)的持续长脉冲放电能力。同时,采用CTP(Cell to Pack)集成化设计,减少了不必要的结构件,提升了能量密度和空间利用率。

精密的被动隔热与主动散热。热管理的核心在于“疏堵结合”。“堵”就是抑制热蔓延。通过在电芯之间填充气凝胶复合隔热材料,利用其超低的导热系数(类似保温瓶的真空层),可以在单个电芯发生热失控时,有效阻隔热量向相邻电芯传递,为系统响应和乘客逃生争取宝贵的分钟级时间。“疏”就是主动散热。高效的液冷系统像人体的血液循环一样,能将电池产生的热量迅速带走,确保整个电池包工作在最佳温度区间。

智能的电池管理系统(BMS)。BMS是电池的“大脑”,它实时监控每个电芯的电压、电流和温度,并通过复杂的算法估算电荷状态(SOC)和健康状态(SOH)。在高温环境下,BMS会主动调整充放电策略,防止电池过热。一旦检测到异常,会立即启动报警和保护机制。

2.2 “水土不服”,复合材料与电子设备的耐久性危机

高温高湿环境的杀伤力还在于其持续的侵蚀作用。

对于大量使用的复合材料机身,长期暴露在湿热和太阳辐照下,树脂基体会发生老化,纤维与树脂的界面结合强度会下降,导致材料的力学性能衰减。这会直接影响机体结构的强度和寿命。

对于精密的电子设备,如飞控计算机、导航传感器、功率电子单元等,潮湿空气是它们的“天敌”。湿气可能渗入设备内部,在温差变化时凝结成水珠,导致电路短路。沿海地区的空气中还含有盐分,形成“盐雾”,会加速电子元器件和接插件的腐蚀。这些看似微小的问题,都可能导致机载设备失灵,直接威胁飞行安全。

因此,所有关键部件都必须在专门的气候实验室中,经历严苛的环境适应性测试,包括湿热循环、淋雨、盐雾腐蚀、太阳辐照等,以验证其在模拟的恶劣环境中的长期可靠性。

三、🔬 终极考场,将极端环境搬进实验室

%20拷贝-kfjd.jpg)

要验证eVTOL能否抵御“冰与火”的考验,不可能等到真正投入运营后,让乘客去冒险。必须在研发和取证阶段,通过高度仿真的试验设施,“把极端环境搬进实验室”,反复测试,划定安全边界。

3.1 环境风洞,复现低空的“气象组合拳”

航空界流传着一句铁律,“无风洞,不飞行”。但传统风洞主要用于模拟单一方向的稳定气流,无法复现eVTOL实际运行的低空复杂环境。

为此,中国在深圳建成了全球首个低空三维多物理场耦合引导风洞。这个被誉为低空飞行器“气象考场”的尖端设施,彻底颠覆了传统风洞的设计。

它能精准模拟“致命风场”。通过多组大型风机矩阵的毫秒级协同控制,它可以在试验段内生成任意方向和速度的三维风场,风速上限可达60m/s(相当于17级飓风)。这使得它可以高精度地复现城市高楼间的峡谷风、风切变、下击暴流等对eVTOL构成严重威胁的极端气象。

它能打出“气象组合拳”。这个风洞最革命性的地方在于,它不仅能造风,还能在风场中耦合雨、雪、积冰冻雨、高低温、湿热、太阳辐照等多种环境因子。这意味着,研究人员可以在一个试验中,同时测试eVTOL在“狂风+暴雨+低温”下的飞行性能,获得最接近真实世界的数据。

这个风洞为eVTOL的适航审定提供了一个可重复、可量化的基准平台。企业可以在这里验证其抗风算法、优化气动设计、界定安全飞行包线,从而大大加速研发和取证进程。

3.2 专项试验,攻克结冰与雷电两大难关

除了综合性的环境风洞,针对结冰和雷电这两个航空领域的“老大难”问题,还需要更专业的试验平台。

结冰风洞。像航空工业气动院的FL-61结冰风洞,就是专门用于研究结冰问题的。在这里,可以精确控制风速、温度、液态水含量等参数,让eVTOL的旋翼系统在各种设定的结冰工况下进行动态试验。这不仅是评估防/除冰系统效率的唯一手段,也是采集数据、验证结冰探测算法的核心场所。

雷电/HIRF试验平台。eVTOL在空中飞行,不可避免会遭遇雷击和强电磁干扰(HIRF)。国内已经建立了专业的雷电试验室,可以对eVTOL整机或关键部件进行雷电附着点测试和高强度辐射场测试。通过数千次的模拟雷击试验,可以确定飞行器不同部位的雷电分区(即雷击概率和强度),从而指导防护设计,例如在哪里需要加装金属网或采用屏蔽电缆,确保雷击电流能够安全地传导并释放,而不会损坏内部的电子设备。

3.3 气候实验室与高海拔试验场,补全验证拼图

一个完整的验证体系,还需要其他拼图。

专用气候实验室。这里是零部件的“炼狱”。高低温试验箱、淋雨设备、砂尘箱、盐雾箱等设备一应俱全。电池包、电机、飞控模块等关键部件会被放进去,经历数周甚至数月的“烤、冻、淋、吹”,以评估其环境耐久性和功能保持性。

高海拔/高原试验场。在青海、西藏等高海拔地区进行实地试飞,是验证飞行器在特殊环境下性能的终极手段。高原空气稀薄,对旋翼的气动效率、电机的散热能力都是巨大的考验。直升机领域已有在海拔5000米以上进行试飞的成熟经验,这为eVTOL的高原验证提供了方法论上的参照。

四、⛓️ 从实验室到天空,构建安全验证的闭环

%20拷贝-cxon.jpg)

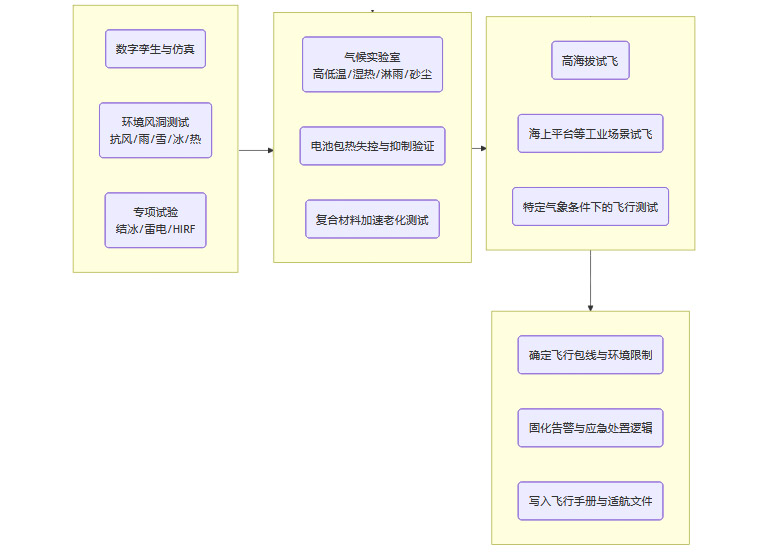

将上述所有试验环节串联起来,就构成了一个从实验室到真实天空的、层层递进的验证闭环。这个闭环的目标,是为eVTOL在任何可能遇到的极端环境下,都找到并量化其安全裕度。

4.1 “四步走”验证流程

这个闭环过程,可以概括为“四步走”。

第一步,地面基础验证。在研发早期,通过数字孪生模型进行大量仿真。然后,将缩比或全尺寸样机送入环境风洞,完成抗风、雨、雪、冻雨、湿热等全要素测试。同时,在结冰风洞和雷电实验室完成专项考核。这一步的目标是前置验证,把大部分设计问题在地面解决。

第二步,部件级耐久考核。将电池、电机、飞控、传感器等核心部件,送入气候实验室,进行长时间的循环与加速老化试验,确保它们“扛得住”。特别是对电池包,要进行针刺、过充等滥用测试,验证其热失控抑制能力。

第三步,场景化实飞验证。在完成充分的地面测试后,进入实飞验证阶段。选择有代表性的极端场景,如在海上风电平台之间进行强风、高湿、盐雾环境下的往返飞行。国内已有2吨级eVTOL完成了此类试飞,验证了其在真实恶劣环境下的运营可行性。

第四步,安全裕度的量化与固化。综合所有试验和试飞数据,最终的目标是量化安全边界。

4.2 安全裕度的量化与度量

安全裕度不是一个模糊的概念,而是一系列具体的、可测量的技术指标和触发逻辑。它告诉飞行器和飞行员,在什么情况下是安全的,什么时候接近危险,以及一旦越过红线该怎么办。

将这些量化的安全裕度写入飞行手册和适航文件中,才算真正完成了验证闭环。

总结

eVTOL的商业化之路,绝非坦途。穿越结冰、酷热、湿热与强风的考验,不是一个“可选项”,而是从演示验证走向规模化运营的“必修课”。

这场现实版的“冰与火之歌”,考验的不仅是飞行器本身的设计制造水平,更是背后一整套先进的适航验证体系。从能够复现“气象组合拳”的环境风洞,到严苛的结冰、雷电专项试验,再到对每一个零部件的耐久性考核,每一个环节都不可或缺。

在这个过程中,风洞与实验室不仅仅是测试设备,它们更是标准与话语权的生产力。通过这些设施获得的海量数据,正在帮助我们定义eVTOL的安全边界,建立起一套科学的审定标准。只有这样,我们才能把“全天候、跨地域”的空中出行愿景,从一个美好的口号,变为一项可审定、可信赖、可运营的现实能力,为低空经济的真正腾飞,奠定最坚实的安全基石。

📢💻 【省心锐评】

eVTOL的蓝天,不是画出来的,是吹出来、烤出来、冻出来的。没有经过极端环境的“成人礼”,任何商业版图都是空中楼阁。

.png)

评论