【摘要】本文系统梳理非遗资产商业模式创新中的RWA与DWA经济生态构建路径,深度探讨技术创新、风险防控、社会参与与未来趋势,全面展现非遗数字化与资产化的多维协同发展。

引言

非物质文化遗产(非遗)作为中华民族文化的重要载体,承载着丰富的历史记忆与文化基因。随着数字经济、区块链、人工智能等新兴技术的迅猛发展,非遗保护与传承正迎来前所未有的机遇与挑战。RWA(现实世界资产化)与DWA(数字世界资产)作为非遗资产化和数字化的重要路径,正在推动非遗资源的价值实现、产业升级和社会参与。本文融合多家权威模型的见解,系统梳理非遗RWA与DWA的经济生态构建路径、技术创新、风险防控、社会参与及未来展望,力求为非遗商业模式创新提供全景式参考。

一、🌟非遗RWA与DWA的实施路径与关键环节

1.1 资产确权与价值评估

1.1.1 资产确权流程

非遗RWA实施的首要环节是资产确权与价值评估。只有权属清晰、价值可评估的非遗项目,才能顺利进入资产化与数字化流程。常见的非遗资产类型包括传统手工艺品、历史建筑、节庆活动场所等。确权流程通常包括以下步骤:

1.1.2 区块链确权与收益权数字化

区块链技术在非遗资产确权中发挥着不可替代的作用。通过将所有权、收益权等信息上链,提升权属流转的透明性和可追溯性,极大地降低了法律纠纷的风险。智能合约则可实现收益权的自动分配,保障各方权益。

1.2 数字化采集与管理

1.2.1 高标准数据采集

DWA的构建依赖于高标准的数据采集与管理。通过3D建模、AR/VR、高分辨率影像等技术,将非遗技艺、表演等转化为数字资产,建立全面的数字档案库。采集过程需遵循《非物质文化遗产数字化保护数字资源采集和著录》等行业标准,确保数据的规范性和完整性。

1.2.2 数字档案管理

数字档案管理不仅包括数据的存储与备份,还涉及数据的长期可用性、可扩展性和安全性。采用分布式存储、加密备份等技术手段,保障非遗数字资产的安全与完整。

1.3 技术平台与智能合约

1.3.1 区块链平台搭建

搭建合规的区块链平台,是非遗RWA与DWA实施的技术基础。平台需支持非遗高清影像、三维数据等信息的上链,结合智能合约实现收益分配和管理。

1.3.2 物联网与智能合约应用

物联网技术可用于实时监测非遗实体资产状态,保障其安全。智能合约则可自动化收益分配,提升资金管理的透明度和效率。

1.4 展示与传播

1.4.1 多渠道展示

通过线上平台、移动应用、虚拟展览等多渠道展示非遗数字化成果,扩大社会影响力。元宇宙、社交媒体等新兴平台增强了非遗传播的互动性和体验感,吸引更多年轻用户参与。

1.4.2 互动体验设计

利用AR/VR、互动游戏等技术,设计沉浸式体验场景,提升用户参与度和文化认同感。

二、🚀创新融合与典型案例

2.1 RWA赋能非遗产业

2.1.1 价值共享与产业赋能

RWA将非遗技艺、文化资产纳入数字化轨道,实现价值共享和产业赋能。收益权或使用权的代币化模式(如门票收益、文创开发权)成为主流,既规避了直接拆分所有权的法律风险,也为非遗产业带来持续资金支持。

2.1.2 产业链延伸

非遗RWA推动文旅、教育、文创等产业深度融合,形成多层次价值链,带动相关产业协同发展。

2.2 DWA推动数字化转型

2.2.1 技术创新应用

DWA通过大数据、AI、区块链、VR/AR等技术,提升非遗数字化保护、传播和体验的深度与广度。AI可辅助内容创新,如自动生成非遗图案设计、音乐编曲等,降低数字化成本并提升创意性。

2.2.2 数字资产交易

非遗数字资产可通过NFT等形式进行交易,拓展非遗的市场边界和经济价值。

2.3 RWA与DWA联动机制

2.3.1 实体与数字资产映射

通过区块链实现实体与数字资产的一对一映射,提升交易可信度。非遗资产交易平台支持RWA实体交易和DWA虚拟交易,形成闭环生态。

2.3.2 文化IP多元开发

文化IP延伸至文旅、游戏、影视等领域,形成多层次价值链,推动非遗产业多元化发展。

2.4 典型案例

三、💡商业模式创新与经济生态构建

3.1 多元化收益模式

3.1.1 收益模式创新

非遗RWA与DWA结合文旅融合、数字体验、非遗购物节等,创造多元经济价值。品牌合作、市场拓展、数字藏品(NFT)发行等新模式不断涌现,拓展了非遗的市场边界。

3.1.2 典型收益模式列表

3.2 社区众筹与DAO治理

3.2.1 DAO模式下的社区参与

DAO(去中心化自治组织)模式下,社区和传承人可参与非遗资产开发与收益分配,增强社区参与感和文化认同,实现可持续发展。

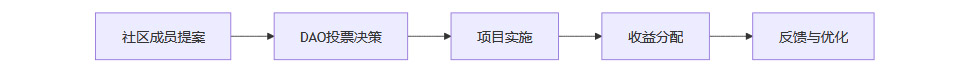

3.2.2 DAO治理流程图

3.3 传承人培养与激励

3.3.1 传承人IP运营

通过传承人IP运营、研修计划、短视频传播等方式,提升传承人专业技能和创新能力,扩大非遗影响力。

3.3.2 激励机制设计

设立专项基金、数字徽章、荣誉称号等多元激励机制,激发传承人积极性。

3.4 政策与资金支持

3.4.1 政策保障

政府政策和专项资金投入为非遗RWA与DWA项目提供保障,防止过度商业化导致文化价值稀释。完善法律法规,鼓励社会资本和多元主体参与非遗保护与数字化。

3.4.2 资金支持模式

3.5 经济生态系统构建

3.5.1 多元主体协同

非遗RWA与DWA的经济生态系统,离不开政府、企业、社区、传承人、技术平台等多元主体的协同参与。各方在生态系统中承担不同角色,形成互补共赢的合作格局。

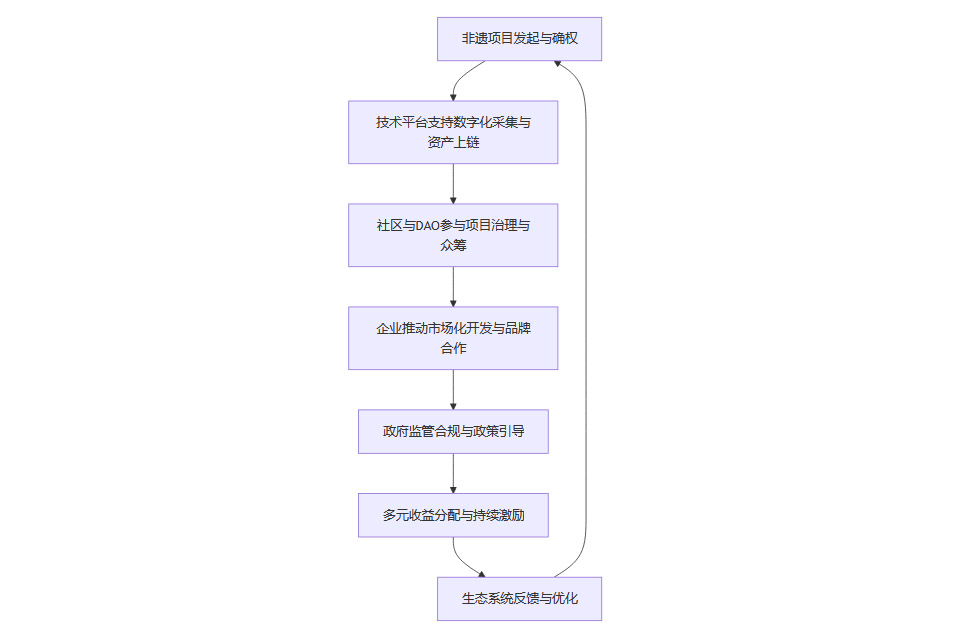

3.5.2 生态系统运作流程

四、🛡️风险防控与合规管理

4.1 法律与合规风险

4.1.1 法律法规遵循

非遗RWA与DWA项目必须严格遵守《非物质文化遗产法》《文物保护法》《区块链信息服务管理规定》等相关法律法规,防止非法集资、权属不清、过度商业化等风险。收益权代币化模式有效规避了直接拆分所有权的法律风险。

4.1.2 合规管理措施

设立合规专员,定期审查项目合法性

建立权属登记与公示制度

规范收益分配与资金流转

加强知识产权保护,防止盗版与侵权

4.2 技术与数据安全

4.2.1 数据安全保障

采用多重签名、分布式身份、智能合约审计等手段,保障数据安全和隐私。物联网与区块链结合,实时监测非遗实体状态,防止数据篡改。

4.2.2 技术风险防控

定期进行智能合约安全审计

加强平台抗攻击能力,防范黑客入侵

采用分布式存储,防止单点故障

建立应急响应机制,快速处置安全事件

4.3 社会认知与文化伦理

4.3.1 公众认知提升

加强宣传教育,提升公众对非遗RWA和DWA的认知,防止文化价值稀释和“伪民俗”现象。通过媒体报道、专题讲座、互动体验等方式,增强社会认同感。

4.3.2 文化伦理守护

坚持“保护优先”,防止过度商业化

尊重传承人意愿,保障其合法权益

维护非遗原真性,防止内容篡改与异化

建立文化伦理评估机制,定期开展自查

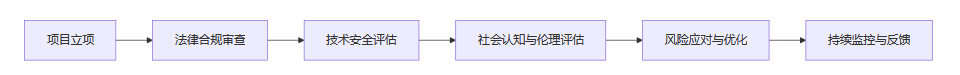

4.4 风险防控流程图

五、🌍社会参与与国际合作

5.1 公众教育与体验推广

5.1.1 多元化体验推广

通过实体展览、虚拟体验、数字平台传播等方式,增强公众对非遗保护的认知和文化自信。非遗进校园、进社区活动常态化,吸引年轻一代参与传承。

5.1.2 教育与培训体系

开发非遗数字课程,纳入中小学及高校教育体系

举办非遗数字化工作坊、研修班

推动传承人“师带徒”与数字化技能培训结合

5.2 全球文化交流

5.2.1 国际合作平台

利用DWA的数字化特性,将非遗文化输出到国际市场,通过虚拟展览和元宇宙平台,促进跨文化理解与合作。积极参与联合国教科文组织等国际非遗数字化合作项目。

5.2.2 国际经验借鉴

学习日本“人间国宝”制度的传承人认证与数字化管理

借鉴欧洲非遗数字化标准与平台建设经验

推动“一带一路”沿线国家非遗数字化交流

5.3 激励机制设计

5.3.1 代币化激励

通过代币化激励、数字徽章等方式,吸引公众参与非遗保护与传播,形成社会化网络。设立“非遗守护者”数字荣誉体系,激发社会参与热情。

5.3.2 社会化网络构建

建立非遗数字社区,促进用户互动与内容共创

设立“非遗达人”榜单,表彰积极参与者

推动非遗数字资产的社交化传播

六、🔮未来展望与发展趋势

6.1 数字化标准化

6.1.1 行业标准制定

制定和完善非遗数字化采集、管理、展示等行业标准,推动全国范围内的规范化操作。建立统一的数据接口与交换协议,实现跨平台互通。

6.1.2 标准化流程表

6.2 创新驱动与可持续发展

6.2.1 科技融合创新

推动非遗与现代科技、产业、教育等深度融合,实现非遗的活态传承和可持续发展。鼓励AI、区块链、物联网等前沿技术在非遗领域的创新应用。

6.2.2 可持续发展路径

建立非遗数字资产可持续运营机制

推动非遗与绿色经济、乡村振兴等国家战略对接

培养复合型非遗数字化人才队伍

6.3 多方协同与国际互鉴

6.3.1 多方协同机制

政府、社区、企业、传承人形成合力,借鉴国际经验,提升中国非遗的国际影响力。建立多方协同治理平台,推动资源共享与优势互补。

6.3.2 国际互鉴案例

参与国际非遗数字化标准制定

推动中外非遗数字资产互认与交易

举办国际非遗数字化高峰论坛

6.4 未来发展路线图

6.4.1 阶段性目标与实施路径

为实现非遗RWA与DWA的高质量发展,应制定清晰的发展路线图,分阶段推进各项工作:

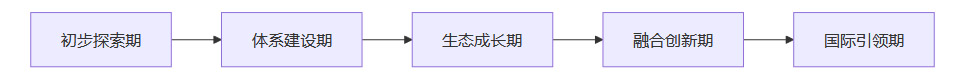

6.4.2 路线图流程图

6.5 关键技术趋势展望

6.5.1 区块链与智能合约

区块链技术将持续优化非遗资产确权、流转与收益分配流程。智能合约的自动化执行能力,将极大提升非遗资产管理的效率与透明度。

6.5.2 AI与大数据

AI将在非遗内容创新、数字资产生成、用户行为分析等方面发挥更大作用。大数据分析有助于精准把握非遗产业发展趋势,优化资源配置。

6.5.3 AR/VR与元宇宙

AR/VR技术将推动非遗体验的沉浸化、互动化。元宇宙平台为非遗数字资产的全球传播与交易提供新空间,助力文化软实力提升。

6.5.4 物联网与数字孪生

物联网可实现对非遗实体资产的实时监控与管理。数字孪生技术将推动非遗场景的虚实融合,提升保护与展示的智能化水平。

6.6 未来挑战与应对策略

6.6.1 挑战分析

法律法规滞后,难以完全适应新型数字资产模式

技术门槛高,部分传承人和社区数字化能力不足

文化原真性与商业化之间的平衡难题

数据安全与隐私保护压力加大

国际合作与标准互认存在壁垒

6.6.2 应对策略

加快法律法规修订,完善数字资产相关政策

加强数字化人才培养,提升传承人数字素养

坚持文化保护优先,设立商业化红线

强化数据安全技术投入,完善应急响应机制

积极参与国际标准制定,推动互认互通

结语

非遗资产商业模式创新正处于历史性机遇期。RWA与DWA的深度融合,不仅为非遗保护与传承注入了新动能,也为数字经济和文化产业发展开辟了新赛道。未来,只有坚持守正创新、协同共治,才能让非遗在数字时代焕发出更加持久的生命力和影响力。让我们共同期待,中华非遗在全球数字经济浪潮中,绽放更加璀璨的光芒。

💬 【省心锐评】

“非遗数字化不是给老房子刷漆,而是重建地基。RWA/DWA正在重塑文化传承的底层逻辑。”

.png)

评论