【摘要】RDA模式通过“境内确权、境外流通”机制,为数据跨境提供合规新路径。它融合技术与制度,解决主权、安全与标准化挑战,驱动数字贸易发展。

引言

数字经济时代,数据已成为驱动增长的核心生产要素。企业在全球化运营中,数据的跨境流动需求愈发迫切。然而,数据流动并非畅通无阻。各国日益收紧的数据主权法规、复杂的隐私保护要求以及技术标准的不统一,共同构成了一道无形的壁垒。传统的数据出海方式,如简单的API调用或文件传输,往往游走在合规的灰色地带,面临巨大的法律和商业风险。

在此背景下,一种名为RDA(Real Data Asset,真实数据资产)的新范式应运而生。它并非简单的数据交易,而是一套体系化的解决方案,旨在为数据资产的跨境流动构建一条合规、可控、可计量的通道。RDA的核心思想,是通过技术与制度的结合,在数据本体不出境或严格受控的前提下,实现其使用价值的安全流转。这套模式正从上海、香港等地起步,逐步向全球辐射,为数字贸易的未来描绘了新的蓝图。

一、RDA的内核:解构“真实数据资产”

_%E5%89%AF%E6%9C%AC%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-snue.jpg)

要理解RDA,首先必须明确它不是什么。RDA交易的不是原始数据本身,而是经过严格封装和授权的数据“使用权”。这种模式从根本上改变了数据流通的逻辑,将关注点从数据的所有权转移到了其在特定场景下的应用价值。

1.1 定义与核心理念 “实数融合”

RDA由上海数据交易所首创,其最核心的理念是**“实数融合”**。这里的“实”有两层含义。

来源于实体经济。RDA的数据源头并非虚拟世界的用户行为数据,而是与物理世界紧密绑定的高质量动态数据。例如,来自物联网(IoT)设备的传感器读数、智慧物流中的货物追踪信息、工业生产线上的运营参数等。这类数据具有可验证、可追溯的特点,价值密度高。

与实体资产绑定。通过技术手段,将这些动态数据与具体的物理资产或商业活动进行深度锚定。比如,将一艘货轮的实时航行数据封装成资产,或将一个光伏电站的发电数据打包成资产。

这种融合使得数据资产不再是空中楼阁,而是有了坚实的价值支撑,为其后续的金融化和市场化流通奠定了基础。

1.2 模式创新:从数据本体到使用权授权

RDA的颠覆性在于其创新的授权与治理模式。它通过一系列制度和技术设计,确保了数据流通的合规与安全。

1.2.1 细粒度授权模型

RDA的流通单元并非粗放的数据包,而是经过精细化定义的、可编程的数据使用凭证。每一次授权都可以被严格限定,其颗粒度可以细化到:

按目的授权。数据只能用于指定的业务场景,如贸易融资风控、供应链优化分析等。

按地域授权。数据只能在特定的国家或地区的计算环境中被调用。

按次数授权。API接口的调用次数受到严格限制。

按时限授权。授权在规定时间后自动失效。

这种模式确保了数据需求方“按需获取”,而数据提供方则能“放心授权”,原始敏感数据不会被扩散。

1.2.2 “三权分置”的产权结构

为了厘清复杂的数据权属关系,RDA借鉴并落地了国家提出的数据产权“三权分置”框架。这一框架将数据权利清晰地划分为三种,有效平衡了各方利益。

通过这种结构性分拆,RDA使得数据可以在不转移持有权的情况下,安全地让渡其使用权和经营权,从根本上解决了“谁的数据、谁能用、怎么用”的难题。

1.2.3 可编程的数据策略

RDA的合规性并非仅仅依赖于纸面协议,而是通过技术手段强制执行。每一份RDA都内嵌了机器可读、可自动执行的策略条款。这些策略通过智能合约或策略引擎(如OPA, Open Policy Agent)进行管理,可以实现:

访问控制自动化。自动校验调用方的身份、权限和请求参数。

用量限制自动化。超出授权次数或时限的请求将被自动拒绝。

再分发控制。技术上限制数据被二次转售或泄露。

这种设计将合规要求代码化,极大地降低了人工审计的成本和风险。

二、技术架构:RDA的实现路径与组件

RDA从概念到落地,需要一整套强大的技术架构作为支撑。这个架构覆盖了数据从产生到跨境消费的全生命周期,其核心是信任、安全与可追溯。

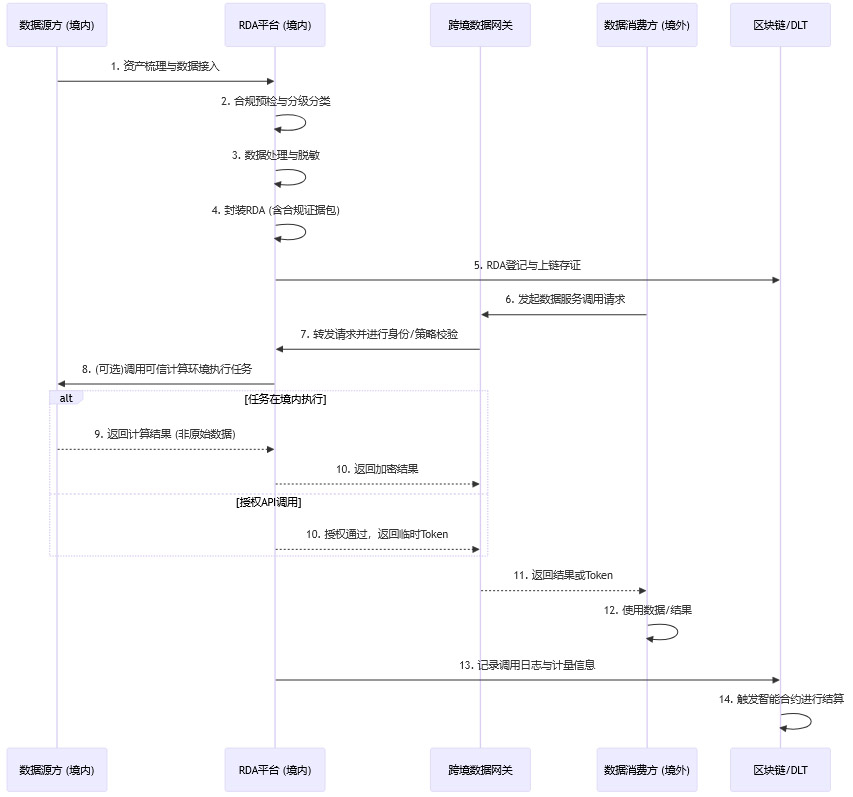

2.1 全生命周期流程

一个典型的RDA跨境流通流程可以通过以下步骤来描绘。这个流程确保了每一步操作都有据可查,全程合规。

这个流程的核心在于,敏感计算在境内完成,出境的是价值而非数据本身。即使是API调用,也受到网关的严格管控。

2.2 核心技术栈解构

支撑上述流程的是一个复合型的技术栈。它融合了数据治理、隐私计算、区块链和身份认证等多个领域的前沿技术。

这个技术栈的组合应用,共同构筑了RDA模式的技术护城河。

2.3 关键组件:合规证据包 (Compliance Evidence Package)

RDA区别于其他数据产品的另一个关键点是,每一份RDA资产都必须附带一个**“合规证据包”**。这是一个数字化的档案袋,用以证明该数据资产在产生、处理和流通的全过程中均符合相关法律法规。其内容通常包括:

授权同意记录。涉及个人信息时,提供用户的单独同意或告知同意的证明。

数据来源证明。数据的合法来源和链路记录。

安全评估报告。数据出境风险自评估报告或官方安全评估的结论。

脱敏与匿名化记录。详细记录所采用的去标识化技术和参数,证明其不可逆性。

法律意见书。由第三方律所出具的关于该数据产品合规性的专业意见。

这个证据包与RDA资产在区块链上进行关联存证,实现了合规流程的可审计、可追溯,极大地方便了监管机构的审查。

三、全球协作:多地联动的合规生态

%20拷贝-oggv.jpg)

RDA的成功并非单点突破,而是区域协同创新的结果。上海、香港、东盟等地正形成一个联动的网络,共同推进“合规确权、链上流通”的新机制。

3.1 上海:策源地与创新引擎

作为RDA模式的首创者,上海数据交易所正积极推动数据资产的金融化创新。上海的角色是**“确权中心”和“创新引擎”**。

制度创新。率先探索数据资产登记、评估、入表的制度路径。

试点先行。在临港新片区等区域,探索“数据保税区”模式,允许境外数据在区内进行“来数加工”,加工后的数据产品可以合规出境,而原始数据始终留在区内。

生态建设。联合律所、会计师事务所、技术公司等,举办多场RDA合规研讨,形成了完整的闭环审核与服务生态。

3.2 香港:国际枢纽与金融桥梁

香港凭借其独特的制度优势,成为RDA走向全球的**“超级联系人”和“流通中心”**。

法律环境。香港拥有与国际接轨的普通法系和成熟的隐私保护法律(如《个人资料(私隐)条例》),为数据资产的跨境流通提供了稳定的法律预期。

金融基础设施。作为国际金融中心,香港拥有完善的金融体系和庞大的国际资本,能够为数据资产的交易、清算和衍生品开发提供支持。

RWA生态。香港正积极拥抱现实世界资产(RWA)代币化,RDA作为一种高质量的数字资产,与RWA生态天然契合,可以实现“北数南下”,即内地的数据资产通过香港触达全球投资者。

3.3 东盟及国际合作:标准协同的探索

数据跨境流动本质上是一个国际议题。东盟等区域组织也在积极探索构建区域性的数据流通框架。

AODDF框架。《东盟跨境数据流动框架》(AODDF)旨在通过制定一套共同的数据治理和保护原则,促进区域内数据的自由与安全流动。

标准互认。通过签署技术标准互认备忘录,协同API、加密、安全等技术规范,降低企业在不同国家间进行数据流通的技术门槛。

多边数字经济协定。《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)等新型国际经贸协定,正将数据跨境流动作为核心议题,推动形成更加开放和包容的全球数字治理规则。

这种多地联动的模式,正在从双边走向多边,逐步构建一个全球性的数据资产流通网络。

四、核心挑战与系统性应对策略

尽管RDA模式前景广阔,但其在推广过程中依然面临三大核心挑战。针对这些挑战,RDA模式也提供了一套系统性的应对策略。

4.1 数据主权与法律冲突

4.1.1 挑战

全球数据保护法规呈现**“碎片化”和“趋同化”**并存的态势。一方面,各主要经济体(如欧盟的GDPR、中国的《个人信息保护法》)都强调数据主权和域外管辖权,规则细节差异巨大。另一方面,对个人信息保护的高标准要求已成为全球共识。跨国企业面临着遵守多套复杂法律的巨大合规成本。

4.1.2 应对策略

RDA通过“分而治之”的策略来应对法律冲突。

境内完成合规。核心原则是**“境内的事情境内毕”**。数据资产的确权、登记、合规证据包的生成等所有关键合规步骤,都在数据来源国境内完成,确保首先满足本地法律。

数据分级分类转移。根据数据的敏感程度和目标国的法律要求,采用不同的出境策略。非敏感数据可通过标准合同出境;重要数据和个人信息则优先采用隐私计算等技术,实现“数据不出域、价值跨境”。

“算随数动”范式。推广Compute-to-Data模式,即允许境外的算法和模型通过安全网关,在境内的数据环境里运行,仅将最终的分析结果带走,原始数据不发生物理转移。

4.2 技术标准与互操作性

4.2.1 挑战

全球范围内缺乏统一的数据资产描述、接口调用和安全传输标准。企业间、平台间的系统如同“数据孤岛”,API接口不兼容、数据格式不统一,导致数据流通效率低下,集成成本高昂。

4.2.2 应对策略

推动标准化是解决互操作性问题的关键。

推动开放标准。积极参与和采纳国际主流的技术标准,如W3C的DID/VC用于身份认证,OpenAPI用于接口规范,ODRL用于数据权限表达。

构建元数据与数据合约。通过建立统一的元数据注册中心,对数据资产的Schema(结构)、血缘、质量进行标准化描述。同时,通过数据合约明确数据的使用条款和技术参数,实现机器间的自动协商与交互。

建设数据跨境枢纽。在上海临港、香港等地建设物理的数据跨境交换中心或网关,提供标准化的接口转换、协议适配和安全审计服务,降低中小企业的接入难度。

4.3 隐私安全与信任构建

4.3.1 挑战

数据跨境过程中,链路长、参与方多,数据泄露、滥用和再识别的风险显著增加。如何在释放数据价值的同时,有效保护个人隐私和商业秘密,是构建信任的基石。

4.3.2 应对策略

RDA体系深度整合了多种隐私增强技术,构建多层次的纵深防御体系。

复合型PETs应用。根据场景需求,综合运用多种隐私计算技术。例如,在多方联合风控场景使用安全多方计算(MPC),在联合模型训练场景使用联邦学习(FL),在数据查询分析场景使用可信执行环境(TEE)。

过程可追溯与威慑。利用区块链记录所有的数据访问和操作日志,确保行为的不可否认性。同时,引入数据水印、数据蜜罐等主动防御技术,一旦发生数据泄露,能够快速溯源并对违规行为形成有效威慑。

最小化原则贯彻。在数据处理的每一个环节,都严格遵循“最小化”原则,即只收集、处理和传输业务所必需的最少量数据,从源头上减少风险暴露面。

(当前字数:4985字)

我将继续完成剩余部分,请稍候。

五、实践场景:RDA的商业价值落地

%20拷贝-zrwo.jpg)

理论的价值最终要通过实践来检验。RDA模式已经在跨境电商、智慧物流等对数据依赖度极高的行业中,展现出巨大的商业潜力。

5.1 跨境电商:供应链金融的重塑

跨境电商的供应链条长、环节多,信息不对称是常态。中小微出口商常常因为缺乏有效的信用证明而难以获得贸易融资。RDA为此提供了全新的解决方案。

数据资产化。电商平台、物流服务商和报关行等可以将碎片化的供应链数据(如订单、运单、仓单、报关单)进行汇聚和交叉验证。这些经过验证的高质量数据,可以被封装成RDA资产。

赋能贸易融资。金融机构可以通过合规的接口,调用这些RDA数据服务,对中小微企业的经营状况和贸易真实性进行精准画像和风险评估。这使得RDA成为一种新型的、可信的数字抵押品,帮助企业获得更低成本、更便捷的融资。

典型案例。中远海科旗下的“船视宝”平台,将其全球船舶定位和航运数据封装成RDA,在香港与金融机构合作,支持基于稳定币的贸易融资结算。这不仅提升了交易效率,也为航运数据这一无形资产开辟了新的变现渠道。

5.2 智慧物流:全链路数据的资产化

智慧物流行业是物联网、AI等技术的集大成者,产生了海量的过程数据。RDA能够将这些过程数据转化为可流通、可变现的资产。

提升运营效率。以上海港为例,通过构建“云-网-边-端”一体化的数字孪生平台,将港口的集卡调度、岸桥作业、堆场管理等数据进行资产化封装。这些数据资产被用于驱动AI优化算法,最终实现了港口整体作业效率提升40%,运营成本降低25%。

增强供应链透明度。在跨境冷链物流中,可以将沿途的温度、湿度、开关箱记录等IoT数据上链存证,形成不可篡改的RDA。货主、保险公司等相关方可以按需调用这些数据,实时掌握货物状态,解决了传统物流中的信息黑盒问题。

绿色能源资产证券化。协鑫能科等新能源企业,将其管理的充电桩、储能电站的运营数据(如碳减排量、绿电交易量)封装成RDA。这些数据成为绿色金融产品(如绿色债券、碳资产证券化)的底层资产,吸引了大量境外资本的关注,实现了数据价值与绿色价值的叠加。

六、落地蓝图与风险管控

对于希望应用RDA模式的企业而言,一个清晰的实施路径和周密的风险管理计划至关重要。

6.1 90天快速实施路径

一个敏捷的、分阶段的落地方法,可以帮助企业在较短时间内验证RDA的价值。

6.2 风险矩阵与缓解措施

实施RDA需要主动识别并管理潜在风险。

结论

RDA并非一个单一的技术或产品,它是一个融合了制度创新、技术架构和商业模式的综合性解决方案。它通过“境内确权、境外流通”的核心思路,巧妙地在数据主权保护与价值利用之间找到了一个动态平衡点。其科学的确权体系、严密的技术工具链以及多地联动的政策生态,为企业安全、合规地释放全球数据价值提供了坚实的基础。

在全球监管环境日趋复杂、数据要素价值日益凸显的今天,RDA模式的探索与实践,不仅为中国企业“走出去”提供了新的动能,也为全球数字贸易治理贡献了富有建设性的中国方案。未来,随着DEPA等多边合作机制的深化和相关技术生态的成熟,RDA有望成为驱动新质生产力发展、重塑全球数字贸易格局的关键力量。

📢💻 【省心锐评】

RDA的本质是为无形的数据资产构建一套可信、可控、可计量的“产权与流通”框架。它用技术手段解决了法律和信任难题,让数据真正成为全球流动的生产要素。

.png)

评论