【摘要】探讨RWA协议收入分配的两种核心路径,分析其对协议长期稳健性与代币短期激励的深远影响。

引言

真实世界资产(Real-World Assets, RWA)正在成为加密世界与传统金融交汇的核心叙事。随着Centrifuge、Maple Finance等头部协议管理的资产规模(AUM)稳步迈向百亿级别,其通过发行费、管理费等方式产生的协议收入也变得极为可观。这笔资金的分配方式,已不再是简单的财务问题,而是演变为一个关乎协议架构、经济模型与长期存续的根本性治理议题。

与纯粹的链上DeFi协议不同,RWA协议的根基深植于现实世界的信用体系。这意味着,除了智能合约的技术风险,它还必须直面底层资产的信用风险、操作风险和法律风险。这种固有的风险敞口,使得协议收入的分配策略,成为一场在**“短期代币激励”与“长期协议护城河”**之间的艰难权衡。本文将深度剖析这场“价值捕获”之争的两个主要阵营,解构其背后的技术逻辑与经济考量,并通过案例分析,探讨RWA协议未来可能的发展路径。

一、❖ 问题的根源:RWA协议的经济模型与风险敞口

%20拷贝-qtdz.jpg)

要理解收入分配之争,首先必须清晰认知RWA协议的收入来源及其独特的风险结构。这构成了所有后续讨论的基础。

1.1 RWA协议的收入来源剖析

RWA协议的收入模型直接映射了传统金融中的资产管理业务。其收入来源多样,但核心围绕资产的生命周期展开。

这些收入共同构成了协议的金库(Treasury),成为DAO治理需要决策如何使用的核心资源。

1.2 传统DeFi与RWA的风险异构性

RWA协议的风险模型与传统DeFi存在本质区别。这种差异直接决定了其收入分配策略必须更加保守和审慎。

传统DeFi的风险:主要集中在技术层面。例如,智能合约漏洞、预言机失灵、闪电贷攻击、经济模型被利用等。这些风险通常是突发性的、可被审计的,并且一旦发生,影响剧烈且迅速。

RWA协议的风险:呈现出技术与非技术的复合形态。

信用风险 (Credit Risk):这是RWA最核心的风险。底层借款人或资产无法按时履约,导致本息损失。这种风险是渐进的、难以通过代码完全规避的,需要依赖专业的信用评估和法律框架。

操作风险 (Operational Risk):涉及资产发起方、托管方、评估方等链下实体的操作失误或道德风险,例如数据造假、资产重复抵押等。

法律与合规风险 (Legal & Compliance Risk):RWA资产横跨不同司法管辖区,面临复杂的法律和监管挑战。监管政策的变化可能直接影响资产的合法性与价值。

资产估值与流动性风险:真实世界资产的估值通常是“慢变量”,而链上代币的交易是“快变量”。这种错配可能在市场剧烈波动时引发流动性危机。

风险异构性对比

正是这种深刻的风险异构性,使得RWA协议不能简单照搬DeFi“流动性挖矿”或“纯粹回购销毁”的增长飞轮。协议的长期信誉,直接取决于其应对信用风险的能力,而协议收入,则是构建这种能力最重要的弹药。

1.3 资本属性的变迁

RWA赛道吸引的资本与早期DeFi的参与者画像截然不同。

早期DeFi资本:以追求高APY的“农民”(Yield Farmer)和风险偏好极高的散户为主。他们对短期激励敏感,愿意为高收益承担高风险。

RWA资本:更多来自寻求稳定、可预测收益的机构投资者、家族办公室和高净值人群。他们对风险的厌恶程度远高于对超额收益的渴望。对他们而言,协议的安全垫厚度、风险管理框架的完善度,远比治理代币的短期价格波动更重要。

因此,RWA协议的治理决策,必须从吸引“投机性资本”转向吸引“配置型资本”。这意味着,协议的设计必须优先满足后者对安全性和确定性的核心诉求。

二、❖ 两大价值捕获模型的深度解构

基于上述背景,RWA协议的收入分配逐渐分化为两大阵营。它们代表了两种截然不同的发展哲学。

2.1 模型一:“价值回馈代币持有者”派 (Token-Centric Model)

该模型是Web3经典的价值捕获范式,其核心目标是将协议的成功直接、快速地传导至其原生治理代币的价格上。

2.1.1 核心机制:回购与销毁 (Buyback & Burn)

这是最直接的通缩机制。

技术流程:

收入汇集:协议产生的各类费用(通常是稳定币)被自动发送至一个由DAO控制的财库合约(Treasury Contract)。

触发条件:DAO治理设定一个触发机制。例如,当财库中的稳定币余额超过某个阈值(如100万美元)时,自动执行回购程序。

执行回购:协议通过集成DEX聚合器(如1-inch)的智能合约或委托可信的Keeper Bot,在公开市场上用财库中的稳定币购买自家的治理代币。

执行销毁:回购的代币被发送至一个销毁地址(如

0x00...000),使其永久退出流通。

经济学效应:

创造持续买盘:协议自身成为其代币在市场上的稳定买家,为代币价格提供支撑。

通缩叙事:代币总供应量减少,提升了单个代币的稀缺性,理论上会增加其内在价值。

增强持币信心:代币持有者看到协议用真金白银回购,会增强其长期持有的信心。

2.1.2 核心机制:稳定币分红 (Dividend Distribution)

这种方式将治理代币转变为一种生息资产,类似于传统世界的股票分红。

技术流程:

收入快照:协议在每个分红周期(如每周或每月)的特定区块高度,对治理代币的质押合约(Staking Contract)进行一次“快照”,记录下所有质押者的地址及其质押数量。

分红计算:根据财库中可供分配的稳定币总额和快照时的总质押量,计算出每单位代币可获得的分红。

分红派发:协议通过Merkle Tree空投或直接在质押合约中实现

claim功能,让符合条件的质押者领取其应得的稳定币分红。

经济学效应:

提供真实收益 (Real Yield):代币持有者获得的不是通胀的协议代币,而是价值稳定的外部资产(如USDC、DAI),这是最具吸引力的收益形式之一。

激励长期质押:为了获得持续的分红,持有者有动力将代币长期锁定在质押合约中,减少了市场的抛压。

价值锚定:代币的价格有了一个基于预期现金流的估值锚,类似于传统金融中的股息贴现模型(DDM)。

2.1.3 优劣势分析

2.2 模型二:“构建协议保险基金”派 (Protocol-Health Model)

该模型将协议的长期健康和抗风险能力置于首位,认为信任是RWA协议最核心的资产。

2.2.1 核心机制:协议自有保险基金 (Protocol-Owned Insurance Fund, POIF)

POIF是协议的中央风险准备金池,其首要目标不是为代币持有者创造收益,而是为资产池的投资者(贷方)提供保护。

基金定位:作为**第一损失资本(First-Loss Capital)**或次级损失资本的补充。在资产池发生违约时,POIF的资金将优先用于弥补投资者的本金损失。

资金来源:

协议收入注入:绝大部分或全部的协议收入被直接导向POIF。

初始融资:项目方在启动时,可能会从融资额中划拨一部分作为POIF的种子基金。

代币销售:协议可以通过出售一部分原生代币来充实POIF。

基金管理:POIF内的资产通常由DAO治理,并投资于低风险、高流动性的资产(如短期国债、货币市场基金的代币化版本),以实现保值增值,确保在需要时能快速调用。

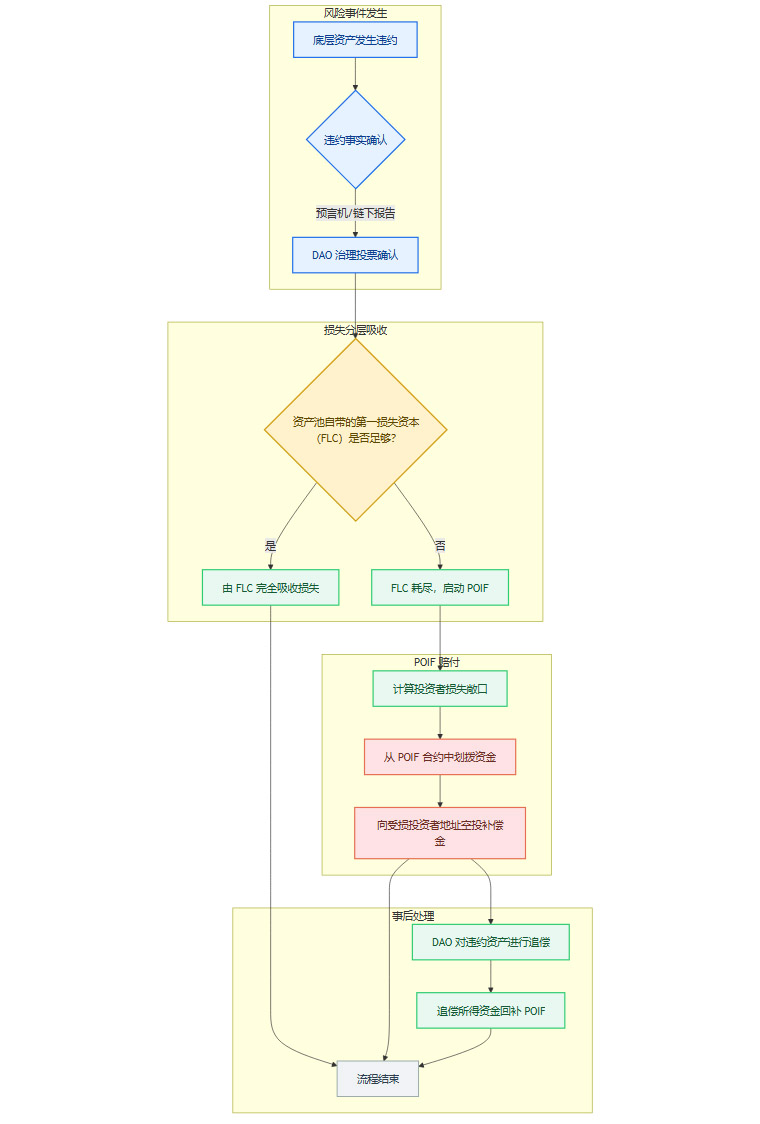

2.2.2 风险事件的触发与赔付流程

POIF的有效性体现在其清晰、透明且自动化的赔付流程上。

这个流程展示了POIF作为一道关键防线的作用。它的存在,极大地增强了投资者对协议的信心。

2.2.3 优劣势分析

三、❖ 典型案例的架构与策略对比

%20拷贝-gtnt.jpg)

理论的碰撞最终要落实到实践中。MakerDAO和Maple Finance作为RWA领域的先行者,其不同的选择为我们提供了绝佳的观察样本。

3.1 MakerDAO:盈余缓冲与MKR销毁的闭环

MakerDAO虽然是一个以加密资产为主要抵押品的去中心化稳定币协议,但其庞大的RWA资产库(通过与BlockTower、Huntingdon Valley Bank等合作)使其成为RWA领域不可忽视的力量。其经济模型是“价值回馈代币持有者”派的经典代表。

3.1.1 系统核心组件

金库 (Vat):协议的核心账本,记录所有用户的债务与抵押品状态。

盈余缓冲 (Surplus Buffer):一个智能合约,用于汇集协议的所有收入(主要是稳定费)。这是Maker系统的“利润中心”。

系统盈余拍卖器 (Flapper):当盈余缓冲中的DAI数量超过一个由治理设定的阈值(

buffer)时,多余的DAI会被发送到Flapper合约。系统债务拍卖器 (Flapper):当系统出现坏账时,会增发MKR并拍卖以弥补亏空。

3.1.2 收入流转与价值捕获路径

收入产生:用户为他们的CDP(抵押债仓)支付稳定费,这些费用以DAI的形式流入盈余缓冲。

缓冲累积:DAI在盈余缓冲中不断累积。

触发拍卖:一旦缓冲区的DAI总量超过设定的上限(例如5亿DAI),超出的部分会被触发,启动一次“盈余拍卖”。

回购MKR:在盈余拍卖中,系统用这笔超额的DAI在公开市场上购买MKR代币。

销毁MKR:回购的MKR被立即销毁。

这个机制形成了一个优雅的闭环:协议越成功(产生的稳定费越多),MKR的销毁量就越大,其通缩属性就越强。MKR持有者作为系统的最终受益者和风险承担者,有强烈的动机去做好治理,确保系统的稳健运行。

3.1.3 策略影响分析

对MKR代币:这种设计赋予了MKR强大的价值捕获能力。MKR的价格表现与MakerDAO协议的收入和健康状况高度相关,使其成为DeFi蓝筹股之一。

对协议发展:回购销毁模型极大地激励了社区参与治理。然而,它也意味着协议的风险缓冲完全依赖于MKR的市值。在极端市场条件下,如果发生大规模清算导致坏账,同时MKR价格暴跌,系统可能面临“死亡螺旋”的风险。尽管盈余缓冲本身提供了一定的安全垫,但其主要目标是价值回馈,而非风险吸收。

3.2 Maple Finance:分层风险与保险机制的实践

Maple Finance是链上信贷市场的头部协议,专注于为机构提供无抵押或低抵押贷款。由于其业务直面信用风险,Maple从一开始就将风险管理置于核心位置,其模型更倾向于“构建协议保险基金”派。

3.2.1 系统核心组件

资金池代理人 (Pool Delegates):负责对借款人进行尽职调查、设定贷款条款并管理资金池的专业机构。

贷方 (Lenders):向资金池提供流动性的投资者。

MPL质押者 (MPL Stakers):将MPL代币质押到特定资金池中,提供第一损失资本(First-Loss Capital)。

Maple金库 (Maple Treasury):由协议收入和部分代币供应组成,可作为额外的风险后备。

3.2.2 收入与风险准备金机制

Maple的收入主要来自对贷款收取的利差。其分配体现了清晰的风险导向:

收入分配:协议收入的一部分会流向Maple Treasury。

第一道防线:当资金池中的贷款发生违约时,损失首先由MPL质押者的质押资本来吸收。这是最直接的保险层。质押者因为承担了风险,所以可以分享该资金池的部分利息收入。

第二道防线:在极端情况下,如果第一损失资本被完全耗尽,DAO可以投票决定是否动用Maple Treasury中的资金来进一步弥补贷方的损失。

在经历了2022年Orthogonal Trading等借款方的违约事件后,Maple进一步强化了其风险管理框架,更加强调资金池代理人的责任和协议层面的风险监控。

3.2.3 策略影响分析

对MPL代币:MPL代币的价值捕获不那么直接。其价值更多体现在治理权和通过质押承担风险以换取收益的能力上。代币价格表现与协议收入的直接关联性弱于MKR。

对协议发展:这种分层风险设计,虽然在违约事件中让MPL质押者承担了损失,但也清晰地向市场展示了其风险隔离机制。它保护了普通贷方(Lenders)的利益,维护了协议作为信贷平台的长期信誉。这种对风险的审慎态度,是吸引更多传统金融机构参与合作的关键。Maple的模式,是用代币的部分短期经济利益,换取了协议整体的长期生存能力和市场信任。

四、❖ 超越二元对立:混合模型与动态分配的兴起

将“价值回馈”与“保险基金”视为非此即彼的零和博弈,是一种过于简化的视角。现实中,最稳健的协议架构往往是两者的结合体。行业正在趋向于一种更为成熟的、动态的、分层的收入分配模型。

4.1 纯粹模型的局限性与混合模型的必然性

纯粹“价值回馈”模型的脆弱性:对于RWA协议,一个没有风险准备金的利润分配模型,无异于在没有安全网的情况下走钢丝。任何一次未被预料到的底层资产违约,都可能对协议的信誉造成毁灭性打击,导致贷方大规模撤离,引发死亡螺旋。

纯粹“保险基金”模型的增长困境:一个将所有收入都用于构建保险基金的协议,虽然安全,但也可能面临“冷启动”问题。在项目早期,需要通过有吸引力的代币激励来建立初始社区、引导流动性并扩大市场影响力。完全忽视代token持有者的回报,可能导致治理参与度低下和代币流动性枯竭。

因此,混合模型成为一种必然选择。它试图在协议的长期安全性和代币的短期吸引力之间找到一个动态平衡点。

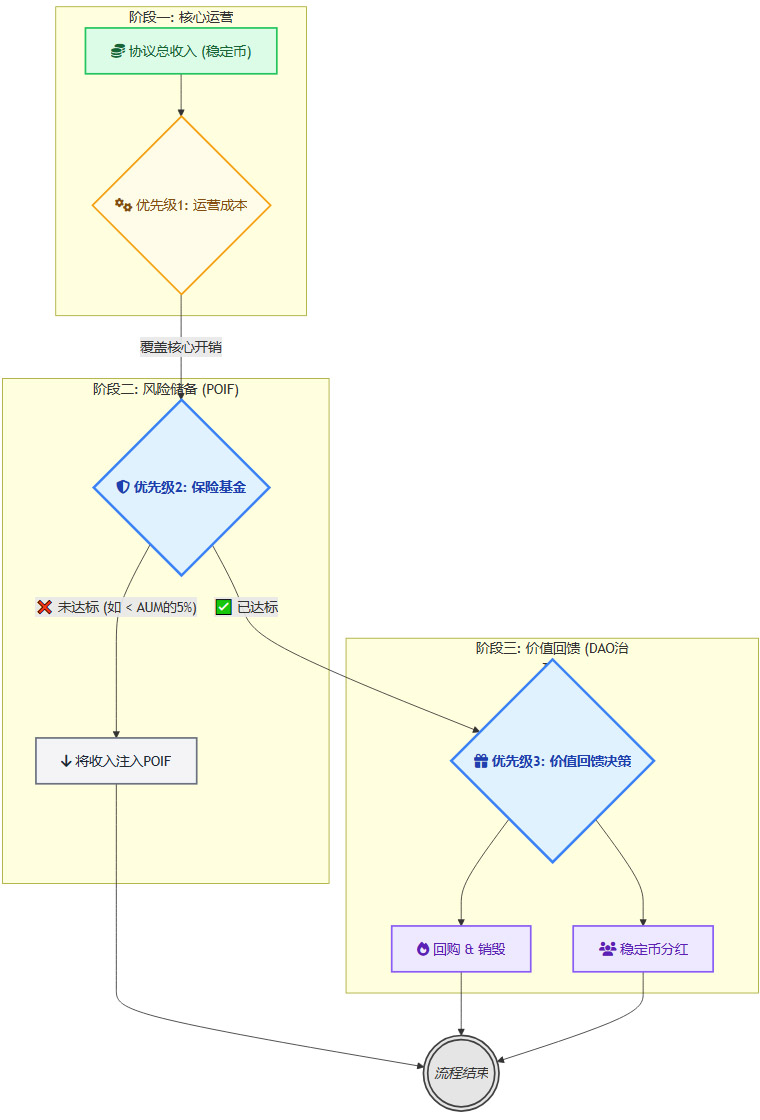

4.2 “动态水位瀑布”架构 (Dynamic Waterfall Architecture)

“动态水位瀑布”是实现这种平衡的精巧设计。它将协议收入视为水流,依次流经多个具有不同优先级的“蓄水池”。只有当上一个水池被注满(达到预设目标)后,水流才会溢出到下一个水池。

这是一个典型的实现流程:

4.2.1 瀑布的第一层:运营成本 (Operational Expense, OPEX)

这是协议生存的基础。在任何分配发生之前,必须优先确保有足够的资金覆盖核心团队的薪酬、服务器成本、持续的代码审计费用、法律顾问费等。这部分通常由DAO预算委员会进行管理,确保协议能够持续、稳定地运行。

4.2.2 瀑布的第二层:协议保险基金 (POIF)

这是RWA协议的生命线。DAO需要治理设定一个目标基金规模(Target Fund Size)。这个目标通常是动态的,与协议管理的总资产规模(AUM)挂钩。一个常见的设定是AUM的3%到8%。

当POIF规模 < 目标规模时:所有扣除OPEX后的协议收入,将**100%**注入POIF,直到其规模达标。这是协议的“防御姿态”。

当POIF规模 ≥ 目标规模时:收入流将“溢出”到下一层。同时,POIF自身持有的低风险资产所产生的收益,也可以用于维持其规模或进一步增长。

4.2.3 瀑布的第三层:价值回馈 (Value Accrual)

只有在协议的安全垫足够厚实的前提下,才会启动对代币持有者的直接回馈。此时,DAO可以根据市场环境和社区偏好,灵活选择:

回购与销毁:在市场情绪高涨、需要加强通缩叙事时采用。

稳定币分红:在市场进入熊市或盘整期,为长期持有者提供稳定的现金流收益时采用。

混合模式:将这部分收入按一定比例(如50/50)同时用于回购和分红。

4.2.4 瀑布的第四层(可选):生态系统发展基金 (Ecosystem Growth Fund)

在满足了以上所有需求后,剩余的资金可以注入一个专门用于激励生态发展的基金。该基金可用于资助开发者、奖励社区贡献者、孵化基于本协议的新项目等,为协议的长期扩张储备能量。

4.3 动态治理的关键参数

“瀑布模型”的有效性,依赖于DAO对一系列关键参数的精细化和动态化治理。这些参数的调整,反映了协议在不同发展阶段的战略重心。

这种动态的、可治理的瀑布模型,正在成为越来越多新兴RWA协议的标准配置。它摒弃了僵化的二元对立,提供了一个兼具韧性与成长性的框架。

五、❖ 终局之战:重塑成功标尺与未来展望

%20拷贝-ytla.jpg)

这场关于收入分配的争论,最终将推动整个RWA赛道重新定义“成功”的标准。单纯依赖代币价格的K线图来评判一个RWA协议的优劣,将变得越来越不合时宜。

5.1 从投机指标到稳健指标的转变

衡量一个RWA协议长期价值的核心指标,正在发生深刻的演变。

未来,一个成功的RWA协议,其代币价格表现可能不是最波动的,但其核心运营指标一定是最稳健的。

5.2 技术驱动的风险缓释

除了经济模型的设计,技术的进步也为RWA的风险管理提供了新的工具。

去中心化身份 (DID) 与可验证凭证 (VCs):可以为链下的借款人建立可信、可移植的链上信用记录,降低信息不对称,从而减少信用风险。

链上实时审计与监控:通过预言机网络,将资产的链下状态(如房产的产权状态、发票的支付状态)实时同步到链上,实现对资产的持续监控,防止操作风险。

隐私计算技术 (ZKP):在保护借款人商业隐私的前提下,向贷方和协议验证其关键财务数据的真实性,解决尽职调查中的信任问题。

这些技术的应用,将进一步降低RWA协议对纯粹资本缓冲(如POIF)的依赖,使得整个系统更加高效和安全。

5.3 结论

RWA协议收入的分配之争,并非简单的“分钱”问题,而是关于协议灵魂的路线抉择。从早期的“代币优先”模型,到如今以风险管理为核心的“协议健康优先”模型,再到兼顾二者的“动态瀑布”混合架构,我们看到的是RWA赛道从野蛮生长走向成熟稳健的清晰路径。

短期激励固然能点燃市场的火焰,但只有构建在坚实风险管理基石之上的长期主义,才能铸就穿越牛熊的护城河。对于RWA这个旨在链接万亿级别传统资产的赛道而言,信任是唯一的通行证。因此,将协议收入优先用于构建和夯实保险基金,为投资者提供确定性的安全保障,不仅是一种明智的策略,更是行业走向主流、实现其宏大愿景的必然选择。

最终,市场和投资者会用他们的资金投票。而选票,大概率会流向那些最能让人安然入睡的协议。

📢💻 【省心锐评】

RWA的价值捕获正从短期代币投机转向长期风险管理。保险基金不再是选项,而是吸引机构资本、实现可持续增长的基石。协议的未来,取决于其资产负债表的健康程度,而非K线的陡峭程度。

.png)

评论