【摘要】构建城市低空交通的和谐生态,依赖于超本地化微观气象感知网络与全链路主动式声学工程。通过技术与治理协同,化解“邻避效应”,是低空经济可持续发展的核心。

引言

低空经济正从概念走向现实,被视为驱动城市发展的“新增长引擎”。电动垂直起降飞行器(eVTOL)和无人机物流网络,预示着一个全新的城市交通与服务范式。然而,当这片蓝海触及我们日常生活的社区边界时,一个现实的社会技术挑战浮出水面,即“邻避效应”(NIMBY, Not In My Backyard)。公众对噪声、安全和隐私的担忧,可能成为阻碍这项变革性技术落地的关键障碍。

解决这一问题,不能仅仅依赖飞行器本身的技术迭代。它需要一个系统性的解决方案,将基础设施、运营管理和社区治理融为一体。本质上,我们正在为城市引入一位全新的“天空邻居”。如何让这位邻居被社区接纳并欢迎,考验着我们的技术智慧与治理能力。本文将从微观气象感知和主动式声学工程两个核心技术维度,深入剖析如何构建一个能够与城市环境和谐共生的低空基础设施生态系统。这不仅是技术问题,更是一场关乎城市未来形态的系统工程。

一、精细化感知网络:构建城市低空的“数字孪生气象场”

%20拷贝-lzih.jpg)

传统航空气象服务基于宏观尺度,其预报精度对于在复杂城市建筑群中穿梭的低空飞行器而言,无异于盲人摸象。城市独特的地理和建筑形态,催生了极其复杂的微气候环境。高楼间的“峡谷风”、地表材质差异导致的“热岛效应”、突发的下沉气流,都对飞行器的安全与能效构成直接威胁。因此,为低空交通构建一个“驾驶级”的超本地化气象感知网络,是保障其安全运行的基石。

1.1 城市微气候的挑战与感知需求

城市低空气象环境的复杂性主要体现在以下几个方面。

空间异质性强。高楼、街道、公园、水体等地表特征的剧烈变化,导致气流在百米甚至十米尺度内发生急剧改变。

时间动态性高。日照、车流、空调散热等因素,使得城市气象参数(如风场、温度场)呈现分钟级的快速波动。

边界层效应显著。城市冠层和边界层内的湍流、风切变等现象远比高空复杂,直接影响飞行器的气动稳定性和操控性。

为应对这些挑战,感知网络必须具备高密度、高时频、多维度的特性,能够实时构建一个三维动态的城市气象场数字孪生。

1.2 多层异构感知网络架构

一个有效的城市微观气象感知网络,应采用多层异构的系统架构,实现“天-空-地”一体化的数据采集与融合。

1.2.1 地基固定感知层

这是感知网络的基础。它由部署在城市关键节点的固定传感器组成,提供连续、稳定的背景气象数据。

微型气象站 (Micro-Weather Stations)。部署于建筑物屋顶、路灯杆、交通信号杆以及垂直起降场(Vertiport)周边。这些站点成本较低,可大规模部署,用于采集温度、湿度、气压、风速、风向等基础数据。

多普勒激光雷达 (Doppler LiDAR)。部署在城市关键区域或主要航路节点,通过发射激光束并接收气溶胶粒子的后向散射信号,能够精确反演三维风场信息,实时捕捉风切变、湍流和下击暴流等危险天气现象。

声学雷达 (SODAR)。利用声波探测大气,可有效监测低空风廓线和大气稳定度,是对激光雷达的有效补充,尤其在某些天气条件下表现更优。

表1:地基固定感知层传感器技术对比

1.2.2 空地移动感知层

固定传感器提供了背景场,而移动感知则能填补数据空白,实现对特定区域的“按需”精细探测。

无人机众包感知 (UAV Crowdsensing)。在执行物流、巡检等任务的无人机上搭载小型化气象传感器。这些飞行器本身就是微气候的“亲历者”,其飞行姿态数据(如电机转速、倾斜角度)也能间接反映出气流信息。通过数据共享,海量的任务无人机就构成了一个动态、自适应的感知网络。

地面车辆辅助感知 (UGV-Assisted Sensing)。在公交车、出租车、物流车等地面车辆上安装传感器,采集近地面气象数据。这些数据对于分析街道峡谷风和地面热力环流至关重要。

1.2.3 遥感与模型补充层

这一层提供更宏观的背景信息和预测能力。

卫星遥感。提供云图、地表温度、湿度等宏观数据,为数值天气预报模型提供初始场和边界条件。

数值天气预报 (NWP) 模型。通过高分辨率的城市尺度NWP模型(如WRF-UCM),结合地基和移动感知数据进行同化,实现从“感知”到“预测”的跨越,提供未来数小时的精细化气象预报。

1.3 数据融合与服务化架构

海量的多源异构数据需要一个强大的后端系统进行融合、处理和分发。这套系统的核心目标是生成一个统一、实时、可用的四维气象数据立方体(3D空间 + 1D时间)。

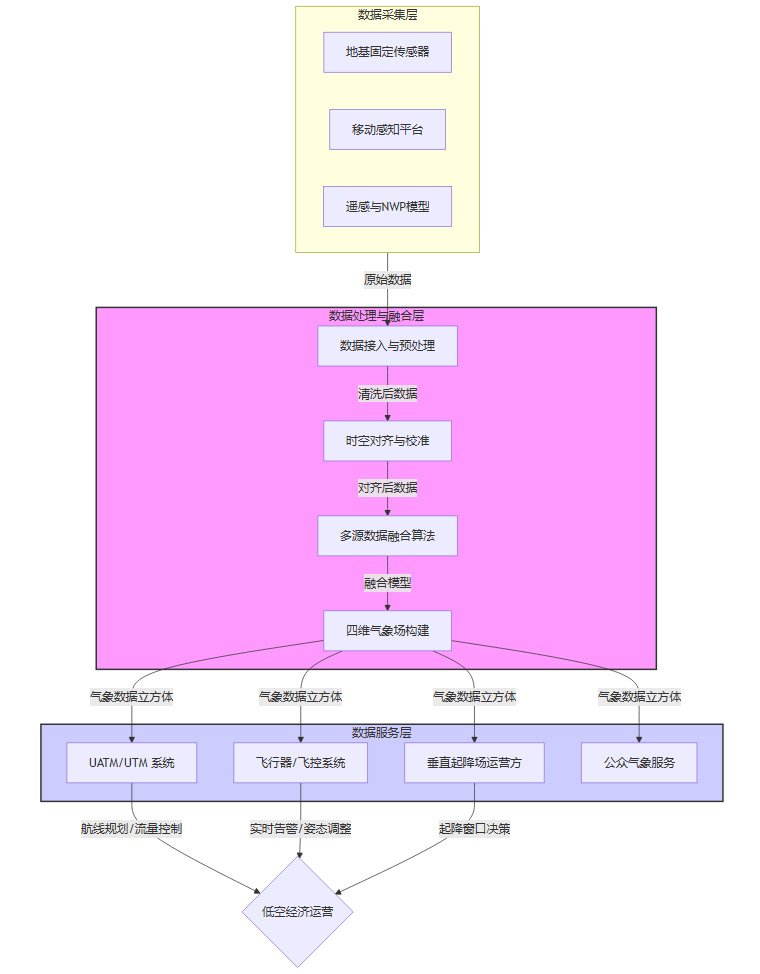

图1:微观气象感知数据服务流程图

数据融合算法是该架构的技术核心。传统方法如卡尔曼滤波、克里金插值等在处理稀疏数据时仍有应用价值。当前,基于深度学习的模型,如生成对抗网络(GAN)和图神经网络(GNN),在时空数据重建和预测方面展现出巨大潜力。例如,可以利用GNN将城市传感器网络建模为一个图,节点代表传感器,边代表其空间关联性,从而更有效地捕捉气象场的空间依赖关系。

最终,这些处理后的数据将以标准化的API接口形式,为不同用户提供服务。

为UATM系统。提供航路级的风切变预警、热力环流分析,辅助进行动态航线规划和空域流量管理。

为飞行器。提供实时的“前方天气”数据,帮助飞控系统提前做出姿态调整,或触发自动规避程序。

为垂直起降场。提供精准的起降窗口预测,评估侧风、阵风等对起降安全的影响,提升场站运行效率。

二、主动式降噪工程:构建城市声学环境的“防火墙”

噪声是低空经济面临的最直接的社区阻力。eVTOL虽然相比传统直升机已有显著进步,但其在高密度城市环境中高频次起降所产生的累积噪声效应,依然不容忽视。主动式降噪工程的核心思想,是将噪声治理从飞行器本身的设计,延伸到基础设施规划、航线设计和运营管理的全链路,构建一个系统性的声学环境“防火墙”。

2.1 噪声源特性与城市传播物理

eVTOL的噪声主要来源于螺旋桨。其频谱特征通常表现为中低频的音调噪声(Tonal Noise)和高频的宽带噪声(Broadband Noise)。在城市环境中,噪声传播路径极为复杂。

反射。建筑立面对声波的镜面反射和漫反射,会使噪声在街道峡谷中多次回响,放大局部声压级。

衍射。声波绕过建筑物等障碍物的能力,使得声影区(Shadow Zone)内的降噪效果受限。

吸收与散射。绿化植被、地面材质等对声波有一定吸收和散射作用。

因此,降噪工程必须充分考虑城市环境的声学特性,进行精细化设计。

2.2 基础设施的声学设计

垂直起降场是噪声的集中爆发点,其声学设计是降噪的第一道防线。

2.2.1 科学选址与布局优化

选址是源头控制的关键。应利用地理信息系统(GIS),叠加噪声敏感点(如学校、医院、居民区)图层、声学环境功能区划图层和城市风玫瑰图,进行多因子加权评估,选择对社区影响最小的场址。

在场址内部,布局优化同样重要。

起降朝向。应使起降航线的主方向背离噪声敏感区。

功能区划分。将起降坪、滑行道等高噪声区域与候机楼、办公区等低噪声区域进行物理隔离,利用建筑物自身进行隔声。

2.2.2 被动声学控制技术

这是通过材料和结构设计来吸收或阻挡噪声。

声屏障 (Noise Barriers)。在起降场边界或朝向敏感区的方向设置声屏障。与高速公路声屏障不同,这里的声屏障需要考虑三维空间的声传播路径。可以采用折板形、顶部带吸声尖劈等特殊结构,提升衍射声的衰减效果。新材料如声学超材料(Acoustic Metamaterials),能够在特定频率范围内实现超常的隔声性能,是未来的发展方向。

地面吸声处理。起降坪和周边地面采用多孔沥青、吸声砖等材料铺设,可以有效吸收地面反射声,降低整体环境噪声。

声学绿化带。在起降场周围设置一定宽度的多种类、高密度的绿化带。乔木、灌木和草地的组合,能对不同频段的噪声起到散射和吸收作用,形成“绿色声屏障”。

表2:垂直起降场被动降噪技术对比

2.3 航线与飞行程序的降噪设计

将降噪理念融入空域和航线规划,是实现大范围、精细化噪声控制的关键。

2.3.1 噪声足迹建模与评估

首先需要建立精确的噪声足迹(Noise Footprint)模型。该模型需要综合考虑:

飞行器噪声源模型。不同型号eVTOL在不同飞行状态(起飞、爬升、巡航、下降)下的噪声数据库。

声传播模型。考虑大气吸收、地面效应、气象条件(风、温度梯度)和地形建筑影响的声学仿真模型。

城市三维模型。精细的城市建筑和地形数据。

通过该模型,可以计算出任意一条航线在地面产生的噪声等值线图,为航线规划提供量化依据。

2.3.2 四维航迹的噪声优化

传统的航线规划主要优化时间或能耗。噪声感知的航线规划则是一个多目标优化问题。其目标函数可以表示为:Cost = w1 * FlightTime + w2 * EnergyConsumption + w3 * NoiseImpact

其中,NoiseImpact 可以通过计算航线下方受影响的人口数量与噪声暴露水平的乘积得到。优化算法(如A算法、遗传算法)将在一个四维空间(三维空间+时间)中,寻找一条综合成本最低的航迹。这意味着飞行器可能会选择*绕开敏感区、在特定区域提升飞行高度、或调整飞行速度和剖面,以换取更低的社区噪声影响。

2.3.3 低噪声飞行程序

借鉴民航领域的连续下降/爬升(CDO/CCO)等低噪声运行程序,可以为eVTOL设计专用的低噪声起降程序。例如,在起飞阶段采用最大爬升率快速进入高空,在进近阶段采用小功率、低速率的滑翔式下降,都能有效缩短高噪声事件在地面影响的时间和范围。

三、智慧化运营管理:用动态“削峰”优化公共感受

%20拷贝-tczw.jpg)

如果说基础设施的声学设计是静态防御,那么智慧化的运营管理就是动态、主动的噪声“交通疏导”。其核心目标是通过精细化的调度与管理,将噪声影响从集中的“波峰”抚平为社区可接受的“背景”,实现从“管控”到“治理”的转变。

3.1 噪声评价指标的演进与应用

有效的管理依赖于科学的度量。传统的单次事件最大声级 LAmax 无法完全反映社区居民的真实感受。城市低空交通运营需要引入更能体现累积效应和烦扰度的复合型评价指标。

等效连续A声级 (Leq)。在特定时间段内,将所有噪声事件的能量平均化,得到一个等效的稳态噪声值。它能反映一段时间内的总体噪声水平。

声暴露级 (SEL)。将一次噪声事件的总能量压缩到1秒内,用于标准化比较不同时长和强度的噪声事件。

昼夜等效声级 (Lden)。这是欧盟等地区广泛采用的社区噪声评价标准。它在24小时Leq的基础上,对傍晚(19:00-23:00)的噪声加权5 dB,对夜间(23:00-07:00)的噪声加权10 dB。这种加权机制科学地反映了人们在不同时段对噪声的敏感度差异,是制定运营策略的黄金准则。

运营管理系统应将 Lden 作为核心KPI,实时监测和预测特定社区的噪声暴露水平,确保其始终处于法规红线之下。

3.2 时间与流量的精细化调控

基于先进的评价指标,运营方可以实施一系列精细化的时空调控策略。

3.2.1 “静夜窗口”与分时段限制

这是最直接有效的管理手段。

设立“静夜窗口”。例如,在夜间23:00至次日07:00,原则上禁止商业客运和物流飞行,仅保留应急救援等特殊公共服务通道。

实施差异化时段管理。在傍晚、清晨等次敏感时段,限制飞行频次,或只允许通过噪声认证的“静音型”eVTOL机型运行。

3.2.2 动态流量平滑

避免噪声在短时间内集中爆发。UATM系统应具备**“噪声感知”的流量管理能力**。当系统预测到某区域的累积噪声即将触及阈值时,可以自动采取措施。

空域容量动态调整。临时降低该空域的飞行容量,引导后续航班延后或选择替代航线。

起降间隔动态控制。适当拉长同一垂直起降场的最小起降间隔,将噪声事件在时间上分散开。

3.3 “噪声配额”管理体系

这是一种更先进、更具市场化思维的管理模式,旨在通过激励机制引导运营商主动降噪。

概念定义。为城市的不同声学功能区,根据其

Lden限值,设定一个可容忍的、以SEL为单位的“总噪声预算”或“噪声配额”。配额分配与消耗。每架飞行器每次飞越该区域,都会根据其机型噪声水平、飞行高度、飞行时段等因素,消耗一定量的噪声配额。使用更安静的机型、在日间飞行、或选择更高的高度,消耗的配额就更少。

表3:“噪声配额”消耗示例

这种机制将噪声从一个外部负效应,内化为运营商的运营成本。它能强力驱动运营商投资更安静的飞行器,并主动优化航班时刻表和航线,从而在整个行业层面推动降噪技术的进步。

3.4 数据驱动的闭环反馈与优化

智慧运营是一个持续学习和优化的过程。建立一个数据驱动的闭环反馈系统至关重要。

数据采集。整合实时噪声监测站数据、飞行轨迹数据、气象数据以及社区反馈数据(如投诉热力图)。

关联分析。利用机器学习算法,分析特定飞行模式(如特定航线、特定机型、特定时段)与社区噪声投诉之间的强相关性。

策略调整。基于分析结果,动态调整航线规划算法的权重、更新噪声配额的计算模型、或向运营商发布新的运营指导。

效果评估。持续监控调整后的社区反馈和噪声数据,评估策略的有效性,进入下一轮优化循环。

这个闭环系统使得噪声治理从被动的“亡羊补牢”转变为主动的“预测与预防”。

四、治理与协同共建:破解“邻避效应”的系统性解决方案

%20拷贝-heun.jpg)

技术和管理是工具,而最终的目标是实现社会层面的和谐共生。这需要超越技术范畴,建立一个多方参与、协同共建的治理框架。

4.1 法规与标准体系的顶层设计

清晰、统一的规则是产业健康发展的前提。

数字空域划设与管理。政府应牵头划设城市低空数字空域,明确不同空域的功能定位(如航路、起降区、禁飞区),并嵌入噪声、安全等环境约束参数,形成一张具有法律效力的“数字天空地图”。

统一监管与数据共享平台。建立一个跨部门(民航、环保、城管、交通)的统一监管平台。所有在册飞行器和基础设施的运营数据必须实时接入,实现“看得见、管得住”的透明化监管。

噪声标准制定与认证。加快制定适用于eVTOL等新型航空器的噪声适航审定标准,以及垂直起降场的环境噪声排放标准。只有通过严格认证的飞行器和设施,才能获得进入城市核心区运营的“绿色通行证”。

4.2 社区沟通与价值共创机制

“邻避效应”的根源在于信息不对称和信任缺失。建立有效的社区沟通机制是化解矛盾的关键。

信息透明与公众参与。在规划新航线或垂直起降场时,必须履行严格的公示程序,发布详细的噪声影响评估报告。更重要的是,应组织社区听证会,邀请居民代表、社区组织参与讨论,将其关切纳入最终决策。让社区从被动的“被告知者”转变为主动的“共建者”。

公共服务先行,建立价值认同。在商业运营全面铺开前,优先发展应急救援、医疗运输、公共安全巡检等具有显著公共利益的应用。当社区居民亲身体验到低空飞行带来的高效急救服务时,他们对这项技术的认知和接受度会发生根本性转变。先创造价值,再分享红利,是赢得社区信任的有效路径。

4.3 渐进式试点与迭代优化策略

对于低空经济这样的新生事物,不宜“一哄而上”,而应采取“小步快跑、迭代优化”的渐进式发展策略。

划定技术验证区。首先在工业园区、港口或人口密度较低的区域开展技术和运营模式的充分验证。

开展商业试点。在验证成功的基础上,选择一到两个对低空交通需求迫切、且社区沟通基础较好的区域,开展小规模商业试点。

全面评估与推广。在试点期间,全面收集技术、经济、社会和环境影响数据,进行综合评估。基于评估结果,优化法规、标准和运营模式,再稳步向其他区域推广。

这种务实的策略,能够有效控制风险,为解决复杂问题留出充足的时间和空间,确保低空经济行稳致远。

结论

天空的“邻里关系”,本质上是新技术与城市现有社会生态系统之间的一场磨合。低空经济的未来,不完全取决于飞行器能飞多快、多远,而更多地取决于它能否被城市和社区所“欢迎”。

实现这种和谐共生,是一项复杂的系统工程。它要求我们跳出单一的技术视角,将精细化的微观气象感知作为安全底座,以全链路的主动式声学工程作为环境屏障,用智慧化的运营管理作为动态调节器,并最终在协同共建的治理框架下,找到技术创新、商业价值与公共利益的最佳平衡点。当天空不再是冰冷的基础设施,而是能够感知、响应并融入社区生活的“好邻居”时,低空经济才能真正释放其作为新增长引擎的巨大潜力,助力构建一个更高效、更绿色、更具人文关怀的未来城市。

📢💻 【省心锐评】

低空经济的通行证,不在技术本身,而在社区的接纳度。精细化感知与声学工程,是赢得这张通行证的技术底座与治理核心。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-piap.jpg)

评论