【摘要】顶尖风投a16z剖析法律AI赛道,揭示明星公司Harvey估值50亿美金的真正壁垒并非技术本身,而在于品牌、信任与商业模式的精准对齐。未来机会则潜藏于多方协同与端到端工作流平台。

引言

自AI技术浪潮席卷全球,各行各业都在高喊“AI改造我们”。但若要论谁最快进入状态,法律行业无疑是其中的“优等生”。

融资数据是这场变革最直观的注脚。2025年,法律AI创业公司接连斩获大额融资,Harvey豪取3亿美元,Eudia也完成了1.05亿美元融资。其中,Harvey更是成为硅谷顶级风投红杉资本最看好的AI公司之一。从2023年起,红杉对其一路加码,从A轮到E轮全程跟投,甚至在A轮和D轮亲自领投,将其估值稳稳推上50亿美元的巅峰。

Harvey与法律AI的爆火,自然引出了三个业界最为关心的问题。

法律为什么成了AI落地的最佳场景?

Harvey成功的关键到底是什么?

这个赛道还有哪些机会,值得创业者再杀进去?

最近,a16z的合伙人Marc Andreessen发表了一篇关于法律AI的长文,恰好回答了这些问题。这些见解源于他过去18个月与无数法律AI创业公司、企业客户的深度交流,如同一双“透视眼”,帮助我们更清晰地洞察当下的法律AI赛道。

一、⚖️ 文本与逻辑的沃土,法律为何成为AI最佳试验场?

%20拷贝-gjlg.jpg)

法律行业并非传统意义上的科技前沿阵地,但它却意外地成为AI技术,特别是生成式AI,最理想的落地场景之一。这背后,是行业特性、现实困境与技术能力的完美契合。

1.1 文本密集与流程标准化的天然基因

法律工作的本质,是基于海量文本进行逻辑推理和知识处理。从合同审查、案例检索到法律研究,其核心工作流可以被高度概括为**“文本输入—文本输出”**。这种高度结构化的特性,与大语言模型的能力天然匹配。

同时,法律行业拥有一个巨大的优势,那就是海量的、高质量的公开语料。全球范围内的法律法规、司法判例、监管文件等,为AI模型的训练和微调提供了坚实的数据基础。加上行业内已有的合同生命周期管理(CLM)、律所管理等成熟平台,为AI功能的嵌入和集成提供了现成的基础设施。

1.2 效率黑洞与可量化的ROI

传统法律工作流程中,存在着显著的效率瓶颈和大量的重复性劳动。一个广为流传的例子是,一位经验丰富的律师审查一份50页的标准合同,平均需要花费8个小时。而成熟的AI工具,可以将这一过程缩短至5分钟以内,效率提升数十倍。

这种效率提升并非空谈,它可以被直接转化为清晰可见的商业价值,即投资回报率(ROI)。AI带来的提速、降错,能够直接反映在律所和法务部门的核心业务指标上。

1.3 供需失衡的现实压力

全球司法案件数量正经历爆炸式增长。以中国为例,裁判文书网公开的文书总量已突破1.3亿份。然而,律师数量的增长速度远无法匹配案件量的增长,这导致法律从业者普遍面临巨大的工作压力。AI的出现,恰好成为缓解司法系统压力、提升整个行业产能的关键技术力量。它不是要取代律师,而是要成为律师的得力助手,将他们从繁琐的事务中解放出来。

1.4 资本与客户的双重助推

市场的热情是技术落地的最佳催化剂。一方面,资本市场对法律AI赛道持续加码,Harvey、Eudia、Luminance等公司的多轮成功融资,为行业发展注入了强心剂。另一方面,客户的需求也日益明确。全球顶尖的律所和大型企业的法务部门,超过80%已经开始试点或使用AI工具。这种来自供给端(技术与资本)和需求端(客户)的双重推动,共同加速了AI产品在法律行业的渗透与落地。

二、🏆 揭秘Harvey,50亿美金估值背后的真正壁垒

Harvey的崛起速度令人惊叹,但其成功的核心并非单纯的功能领先。当你与那些已经采购Harvey的律所交流时,可能会听到一个有趣的反馈。

“他们平时真的在用Harvey吗?”

“呃,其实用得不多……至少目前还没有。”

这听上去有些令人失望,但恰恰揭示了Harvey成功的深层逻辑。它走的是一条长期路线,在一个极度看重信任、声誉和耐心的市场里,构建了难以被轻易复制的护城河。

2.1 品牌与信任,最难复制的护城河

法律是一个保守的行业,信任是商业合作的基石。Harvey在短时间内完成了一件极其困难的事,那就是将自己打造成了**“不会出错的选择”**。

2.1.1 “没人会因为买了IBM而被解雇”

这句企业软件领域的古老谚语,如今在法律AI领域得到了新的诠释,那就是“没人会因为买了Harvey而被质疑”。Harvey通过率先与一批“白鞋律所”(White Shoe Firms)——那些历史悠久、声望极高的顶级律所——达成合作,迅速抢占了行业心智的制高点。

2.1.2 FOMO效应与圈子文化

法律圈子很小,首席法务官(CLO)和创新负责人之间交流频繁。当一家顶级律所宣布与Harvey合作,立刻会引发连锁反应。其他律所,无论是出于担心落后(FOMO, Fear of Missing Out)、竞争压力,还是仅仅为了向外界证明“我们也与同行保持同步”,都会跟进。Harvey巧妙地利用了这种行业心理,将每一次客户签约都转化为一次强有力的市场营销事件,从而滚雪球般地积累了品牌声誉。

2.2 自上而下的企业级销售策略

Harvey很早就明白一个道理,在大型律所市场,依赖个别律师自下而上地推广产品几乎是不可能的。根本原因在于数据安全。没有律所高层的批准,即便是合伙人,也绝不能随意将敏感的客户数据上传到一个新的AI工具中。

所以,Harvey从一开始就采取了**“自上而下”**的销售策略。他们的目标客户不是单个律师,而是律所的决策层,包括创新委员会、IT部门、知识管理团队,以及少数有远见的合伙人。一旦谈判成功,签订的就是整个律所甚至某个大型部门的企业级协议。这种方式虽然前期沟通成本高,但一旦成功,就能快速实现大规模部署,绕过了逐个说服终端用户的漫长且低效的过程。

结果就是,Harvey现在已经深度嵌入了许多大型律所的IT体系。即便短期内使用率不高,律所也不太可能轻易解约。因为所有人都相信,AI终将改变这个行业,提前押注一个被市场验证的领导者,是面向未来的明智投资。Harvey的优势,更多来自品牌和信任,而非一时的使用率数据。

2.3 超越单点工具,专注高价值工作流

Harvey的定位并非一个简单的“合同检查小工具”。它聚焦于法律实践中价值最高、痛点最明确的核心环节,如法律研究、合同分析、文件起草、尽职调查等。围绕这些核心用例,Harvey构建了专属的工作流,旨在深度融入律师的日常工作,而不是作为一个可有可无的插件存在。

2.4 安全与私域数据承诺

这是赢得律所信任的关键一步。Harvey支持律所或企业客户将自己专有的、保密的数据导入平台,进行私域微调(Private Fine-tuning)。它严格保证每个客户的数据都是孤立保存的,绝不会用于训练一个跨客户共享的通用模型。这个承诺直接回应了法律行业对客户数据机密性和合规性的最高要求。

2.5 数据飞轮的行业悖论与解法

在消费互联网领域,“网络效应”通常指产品会随着用户增多而变得更好用。很多人试图将这个逻辑套用在AI上,宣传“每多一个客户,AI系统就会更聪明”。但在法律行业,这个说法很难成立。

2.5.1 跨客户网络效应的失效

正如前文所述,没有哪家律所会同意将自己的机密文件贡献出来,去帮助一个可能服务于竞争对手的共享模型。因此,法律AI公司大多使用公开数据(如SEC文件、法院判例、立法资料)来训练基础模型。大家基本上都在同一口“公开井”里打水,很难借此建立数据壁垒。

2.5.2 客户内生的“局部飞轮”

但这不代表没有正反馈循环。在特定客户或细分领域内,AI仍然能形成强大的**“局部飞轮效应”**。

以服务原告律师的AI助理Eve为例,它帮助律所完成的案件越多,系统就在该律所内部学到的越多。久而久之,它能更精准地识别哪些案件更有胜算,哪种论证模式更容易达成有利的和解。这样一来,律所就能更聪明地筛选和处理案件,整体成功率提高,从而进一步强化对Eve的依赖。

虽然这些数据洞察不会跨律所共享,但在每个客户内部,AI都在不断迭代,形成了实打实的竞争优势和用户粘性。Harvey的成功同样遵循此道,它的“网络效应”不是靠数据共享堆出来的,而是靠品牌信任吸引顶级客户,再通过客户内部的持续学习来巩固这种信任。

三、💡 蓝海寻踪,法律AI赛道被忽视的黄金机会

%20拷贝-wvev.jpg)

尽管Harvey一骑绝尘,但这并不意味着赛道已经关闭。恰恰相反,目前的法律AI应用大多还处于“打补丁”阶段,存在结构性的挑战和被忽视的巨大机会。

3.1 从“孤岛”到“大陆”,构建真正的多方协同平台

当前法律AI工具面临的第一个结构性挑战,是它们大多在“孤岛”中运行。

3.1.1 现状的窘境,ChatGPT与零散插件

企业法务团队目前用得最多的AI工具是什么?答案简单得令人意外,ChatGPT。它几乎成了“默认配置”,律师们用它来处理一些零碎任务,比如快速修改合同条款、做点初步的法律研究。对于AI搞不定的部分,他们干脆就不碰。

专业的法律AI软件,则多以插件形式存在于Word、Outlook等核心办公工具中。这带来了三个问题。

平台风险。Office Copilot等平台自带的AI功能正在快速迭代,随时可能替代这些插件。

低转换成本。这些工具虽好用,但功能同质化严重,客户很容易因为价格或性能上的微小优势而转向其他产品。

ChatGPT的直接竞争。如果一个付费产品的表现没有显著超越“ChatGPT + 几个好的提示词”,律师们可能根本懒得去尝试新工具。

现在的状态是,企业法务想用AI,但手里只有一堆零散的小工具。最常见的场景就是,先用ChatGPT打个草稿,再配合几个插件审审合同、查点资料。

3.1.2 会计软件的启示,QuickBooks的网络效应

真正的机会在于打破孤岛。目前这些工具很少能将**“企业法务团队 + 外部律师事务所”**这两个核心协作方放到同一个平台里。而在会计软件领域,这恰恰是成功的关键。

QuickBooks、Bill.com之所以能成为行业巨头,就是因为它们不仅仅是给小企业自己用的记账工具,而是让小企业和他们的外部会计师能在同一个系统里协同操作。这种模式带来了强大的网络效应,一旦形成生态,就极难被替代。

法律工具至今还没出现类似的协同模式,这是一个巨大的市场空白。未来的赢家,很可能是一个能让企业内部的业务、法务团队与外部律所、顾问在同一个安全环境中无缝协作的平台。

3.2 从“临时工”到“操作系统”,覆盖端到端工作流

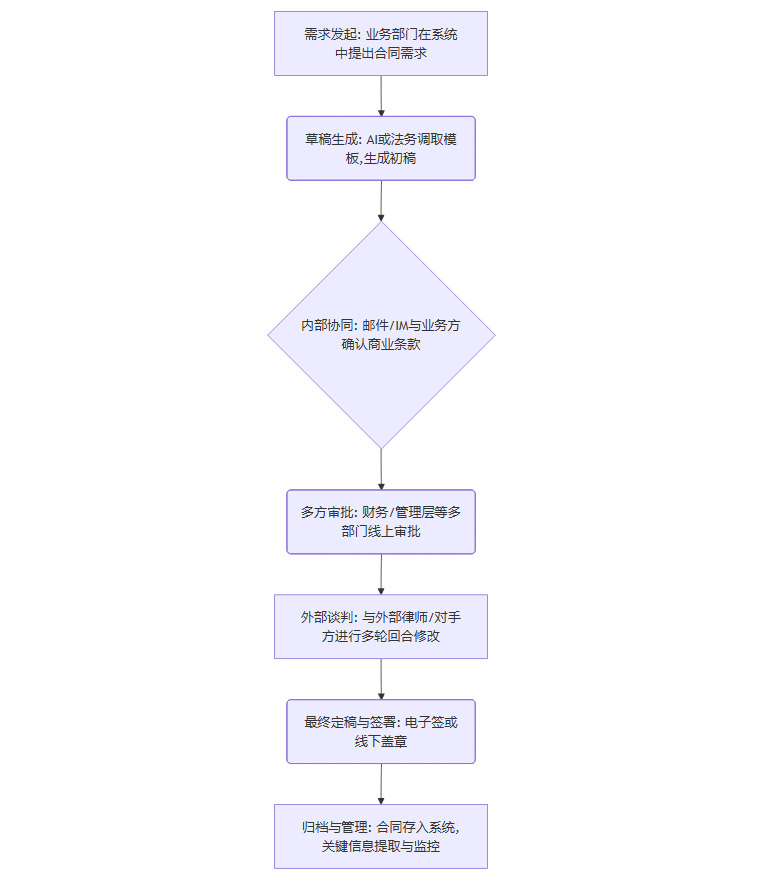

AI工具现在能帮忙改合同、查判例,但这只是整个法律工作流程的一小部分。一个完整的合同处理流程远比这复杂。

上图展示了一个典型的合同全生命周期。目前的AI工具,大多只解决了B、E环节中的部分任务,扮演着“临时工”的角色。它们解决了流程中的单点任务,却没有将完整的工作流自动化。

未来的机会在于,打造一个更像Monday.com或Zapier的**“法律工作流平台”或“法律操作系统”**。这样的平台能够将上述所有环节串联起来,实现端到端的自动化和多角色协作。它不仅仅是一个文档编辑器,更是一个集成了任务管理、审批流、通信和数据归档的项目协作中枢。当AI的价值从“帮我改一句话”跃升为“帮我管一个项目”时,其平台壁垒将呈指数级增长。

3.3 商业模式的对齐,帮律师赚更多的钱

如果想让AI在法律行业真正“起飞”,光有好的功能和工作流还不够,商业模式的契合至关重要。你必须搞清楚一件事,律师是怎么赚钱的。如果你的产品与他们的赚钱方式相冲突,即便再好用,他们也未必愿意买单。

3.3.1 “按小时计费”的利益冲突

在法律行业,特别是大型律所,主流的赚钱方式仍然是**“按小时计费”(Billable Hours)**。

举个例子,一个典型大型律所的律师,时薪大约700美元,每年有效工作2000小时,能为律所带来140万美元的收入。扣除约50万美元的薪酬和奖金,剩下的90万美元就成为律所的利润,最终归属合伙人。一个合伙人通常带领4名律师,仅此一项就能为他贡献约360万美元的年利润。

这个模式的核心是售卖时间。所以,如果你的AI工具主打的价值是“帮律师节省时间”,那就可能与律所的根本利益产生冲突。对一个靠卖时间赚钱的生意来说,省时间在某种程度上等于少赚钱。

有人会说,效率提高后,律所可以降低费用以吸引更多客户,或者在同样时间内接更多案子。但现实是,顶级律所依然坚守按小时收费,而他们的客户,尤其是在处理事关公司生死存亡的重大案件时,更在意**“要最好的律师”**,而不是“要最便宜的律师”。在没有外部强大压力的情况下,精英律所没有主动削减工作时间、降低收费的动力。

3.3.2 寻找利益一致的沃土

这并不是说法律AI没有市场,而是说创业者需要更聪明地选择切入点。更有前景的方向,是那些效率与收益直接挂钩的场景。

风险代理案件。在这种模式下,律师只有打赢官司才能获得分成。AI能帮助他们更高效地处理案件、筛选高胜率的案源、提升和解效率,AI带来的每一分钟效率提升,都直接转化为更高的收入。

固定费用项目。对于一些标准化的法律服务,如公司注册、IPO文件准备等,律所按项目收取固定费用。此时,AI作为降本增效的工具,能直接提高项目的利润率。

企业内部法务。企业法务部门是成本中心,他们的核心诉求就是用更少的资源处理更多的事务,降低外部法律服务开销。自动化工具在这里有天然的用武之地。

在这些场景下,AI不再是与现有商业模式相悖的“颠覆者”,而是顺应其商业逻辑的“放大器”,这样的产品才能顺风而上。

四、🚀 创业者与采购方的行动指南

%20拷贝-zjwd.jpg)

综合来看,法律AI赛道虽然热情高涨,但并非所有想法都能落地,也不是所有初创公司都能通过律所和法务部门的严格考验。

4.1 创业者如何破局

真正能脱颖而出的公司,往往满足三个条件。

解决激励问题。顺应客户的商业模式,让他们在现有的盈利逻辑里获得直接回报,而不是和“按小时计费”这种核心机制对着干。

建立品牌与信任。在一个保守且紧密联系的行业里,成为“安全的选择”本身就是一种护城河。要么成为大多数律所的默认AI合作伙伴,要么在某个细分市场拿下关键分销渠道。

超越单一功能,重塑工作流程。最有潜力的团队,不是只做一个小工具,而是去重新设计整个工作流程,把协作和自动化深度融合,让AI的价值远远超过一个点状功能。

4.2 采购方如何选择

对于律所和企业法务部门而言,在选择和落地AI工具时,也应关注以下几点。

采购决策自上而下。确保供应商在数据主权、访问控制、合规认证和审计跟踪方面满足最高标准。

量化ROI。评估工具时,不仅看功能,更要关注其对案件吞吐量、周期缩短、胜诉率等核心业务指标的实际影响。

试点高频高痛点场景。从最能体现价值的场景切入,快速打出可复制的成功范式,再逐步推广。

关注协同与工作流。差异化竞争的关键在于协同能力、工作流自动化和合规追踪,而非单一的文本生成或审查功能。

结论

今天,法律AI无疑是AI商业化应用中前景最清晰的赛道之一。Harvey的成功并非偶然,它深刻揭示了在这个特殊行业里,品牌与信任、企业级安全承诺、对高价值工作流的专注,以及与行业商业模式的深度契合,远比短期的功能领先更为重要。

行业变革的序幕已经拉开。企业法务希望将琐碎重复的流程自动化,律所将AI视为提升产能的“虚拟助理”,而风险代理律师则直接依赖AI来提高胜率。目前我们看到的“ChatGPT + 小工具打补丁”的应用模式,仅仅是起点。

真正的突破,将来自那些能够跨越多方协作的鸿沟、实现端到端工作流自动化,并与客户商业利益深度绑定的平台。当这样的平台出现时,它拥有的就不再只是一个法律AI工具,而是一个能在这场行业变革中长期站稳脚跟、并重新定义法律服务方式的基础设施。

📢💻 【省心锐评】

法律AI的下半场,比拼的不是模型参数,而是对行业“潜规则”的洞察。谁能让AI帮律师更体面地赚钱,而不是简单地省时间,谁就能赢得未来。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-grte.jpg)

评论