【摘要】AI的创造力并非神秘的“灵感涌现”,而是源于结构性约束下的必然产物。本文深度剖析AI创新的底层机制,探讨其在内容创作、科学研究、产业应用等领域的实际价值与挑战,并提出系统性提升AI创新力的多元路径,展望人机共创的未来。

引言

在AI技术如火如荼的今天,我们正身处一场由人工智能驱动的“文艺复兴2.0”。无论是ChatGPT掀起的吉卜力风潮,还是Veo3生成的爆款短视频,AI的“创造力”正以前所未有的速度和广度渗透进我们的生活与工作。人们惊叹于AI生成的艺术、文本、音乐、科学方案,甚至开始思考:AI是否已经拥有了媲美甚至超越人类的创新能力?

但当我们沉醉于AI带来的灵感盛宴时,是否也该追问一句:AI的创造力究竟从何而来?它真的是“灵感涌现”吗?还是另有玄机?本文将带你拨开迷雾,深度剖析AI创造力的本质,揭示其背后的技术逻辑与哲学思考,并结合最新的行业案例,探讨AI如何真正助力人类创新,以及我们应如何系统性地激发AI的创新潜力。

一、🎯AI创造力的本质:约束而非“灵感涌现”

%20拷贝-plma.jpg)

1.1 “灵感涌现”背后的误会

在AI生成内容的热潮中,我们常常将AI的“创意”误认为是某种类似人类灵感的神秘产物。比如,AI能生成“宇航员在巴洛克宫殿骑马”的画面,许多人会想当然地认为AI“理解”了宇航员、马和巴洛克风格,并像人类艺术家一样将它们创造性地融合。

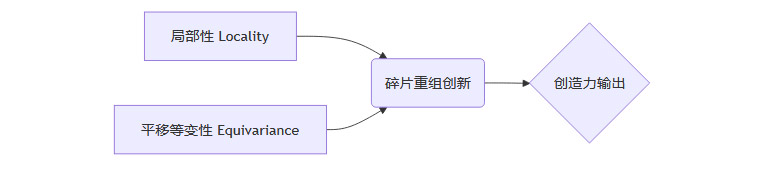

但事实远比想象更有趣。最新的研究表明,AI的创造力并非源于对世界的深刻理解或灵感闪现,而是其底层架构中“局部性”(Locality)和平移等变性(Translational Equivariance)等结构性约束的必然结果。

1.1.1 局部性:有限视野下的无限组合

AI模型在生成内容时,并不能像人类一样纵览全局。它的“视野”极其有限,只能关注内容的局部片段(如图像的小块、文本的短句)。这种“局部性”让AI在创作时,必须将无数局部碎片重新组合,反而打破了人类“功能固着”的思维定势。

举个例子:人类在“蜡烛盒问题”中,往往会被“盒子是容器”这一知识所束缚,难以将其用作烛台。而AI则没有这种“知识的诅咒”,它只看到盒子的局部属性(能支撑物体),因此能轻松组合出人类难以想到的新颖方案。

1.1.2 平移等变性:结构一致性的魔法

AI在不同位置生成相同结构时,会采用一致的规则。这种“平移等变性”保证了内容的结构连贯性和逻辑性。例如,如果AI在一个局部区块学会了“砖墙”的纹理,那么在图像的另一个位置画砖墙时,它会运用完全相同的规则和结构。这种对底层规则的遵循,让AI的“拼贴”显得真实可信。

1.1.3 “无知”反成创新引擎

AI的“无知”反而成为创新的引擎。它不受人类知识诅咒和功能固着的限制,能自由组合局部属性,产生人类难以想到的新颖方案。正如一位技艺高超的马赛克艺术家,虽然看不见整幅壁画的全貌,但凭借手中有限的彩色瓦片和一套严格的拼接规则,却能创造出令人惊叹的全新图案。

1.2 结构性约束的科学验证

斯坦福大学的研究团队通过“等变局部评分机”(Equivariant Local Score, ELS)模型,仅靠“局部性”和“平移等变性”这两条规则,就能高度复现扩散模型的“创新”输出,准确率高达90%。这说明,AI的“创造”本质上是对局部片段的合理拼接和组合,而非全局理解或灵感。

1.3 “黄金镣铐”:约束激发创新

AI的创新力源于“受限创新”——即通过结构性约束激发组合潜力,而非无限自由。人类历史上,极致约束(如iPhone的极简设计)也曾催生革命性创新。AI的“黄金镣铐”在于:

架构层面:设计多尺度局部性模型,引入更多等变性规则(如旋转、缩放),为AI提供多样化的“拼接积木”。

数据层面:通过碎片化、非全局的数据训练,促使AI探索非常规组合。

提示工程:将提示词作为“约束的艺术”,精准设定创作边界,激发AI的创新潜力。

二、🚀AI如何助力人类创新?

2.1 现实应用与行业案例

AI的创新能力已在多个领域落地开花,极大地拓展了人类的创新边界。以下是AI在各行业的典型应用:

2.1.1 内容创作

文本生成:ChatGPT、Claude、文心一言等大模型,已成为写作、新闻、广告、剧本等领域的“创意助手”。

图像生成:NVIDIA StyleGAN、Adobe Firefly、MidJourney等工具,让普通用户也能生成高质量艺术作品。

视频与动画:Veo3、Runway等AI视频生成平台,推动短视频、动画、广告等内容的爆发式增长。

音乐创作:AIVA、Amper Music等AI作曲工具,助力音乐人快速生成旋律、编曲和配乐。

2.1.2 科学研究

新药与材料发现:AI加速新药、材料的发现(如AlphaFold在蛋白质结构预测中的突破),通过模拟分子结构、预测药物活性,推动生命科学从“试错”走向“智能设计”。

天文与物理:AI辅助天文图像识别、物理实验数据分析,提升科学发现效率。

2.1.3 教育与医疗

个性化教育:AI可生成个性化学习内容、自动批改作业、智能答疑,提升教学效率和学生体验。

医学影像分析:AI辅助医学影像分析和诊断,提升效率和准确性,降低误诊率。

2.1.4 文化创意产业

剧本与影视制作:AI辅助剧本、音乐、影视制作,推动文化内容多元化和创新。

游戏设计:AI生成游戏场景、角色、剧情,提升游戏的可玩性和创新性。

2.1.5 企业创新实践

创新管理:杜兰大学实地实验发现,AI能提升员工创新表现,但前提是员工具备批判性和元认知思维,能主动规划和调整AI的使用方式。

产品设计:AI辅助产品外观、结构、功能的创新设计,缩短研发周期,提升市场竞争力。

2.2 典型创新机制

2.2.1 提示工程:约束的艺术

通过精心设计的提示词(如“水晶蝴蝶栖息在熔岩流上”),人为设定约束,引导AI在限定条件下进行创新。这种方法类似音乐家布莱恩·伊诺的“倾斜策略”卡牌,通过人为限制打破思维定势,激发全新的灵感。

2.2.2 信息差训练:激发非常规组合

有意制造“信息差”,如只让AI学习局部纹理和结构,而不提供完整对象,促使AI在“拼贴”中探索前所未有的组合。例如,训练AI只看椅子的局部特征(如木头、金属、织物的纹理),而不给它看完整的椅子图片,结果AI可能“发明”出人类从未见过的椅子设计。

2.2.3 架构设计:多样化的拼接积木

未来AI模型可有意识地引入“局部性”“等变性”等结构性约束,甚至探索旋转、缩放等更多“等变性”规则,激发更多组合创新。就像给乐高玩家提供不同形状和功能的积木,让他们能搭建出更富想象力的作品。

2.2.4 人机协作与元认知训练

企业和教育机构应加强员工和学生的元认知能力培养,让他们能有意识地规划、监控和调整AI的使用,实现“人机共创”。AI不是创新的终点,而是创新的“加速器”和“放大器”。

三、🧩创新的“黄金镣铐”:约束如何激发创新

%20拷贝.jpg)

3.1 受限创新的历史与现实

人类历史上,极致约束往往催生革命性创新。乔布斯对iPhone只保留一个Home键的极致约束,成就了一代产品的革命性体验。AI的创新力同样源于“受限创新”——通过结构性约束激发组合潜力,而非无限自由。

3.2 架构层面的创新

3.2.1 多尺度局部性模型

通过设计多尺度局部性模型,AI可以在不同维度上拥有不同“视野”,从而在局部与全局之间灵活切换,激发更多创新组合。

3.2.2 引入更多等变性规则

除了平移等变性,还可以引入旋转、缩放、镜像等等变性规则,为AI提供更多样化的“拼接积木”,拓展其创新空间。

3.3 数据层面的创新

3.3.1 碎片化、非全局的数据训练

通过碎片化、非全局的数据训练,AI被迫在“拼贴”中探索非常规组合,激发出前所未有的创新潜力。

3.3.2 信息差的动态调节

动态调节信息差的大小,可以在“可预测性-新颖性”之间找到平衡,避免创新过度趋同或过度混乱。

3.4 提示工程的精细化

3.4.1 精准设定创作边界

将提示词作为“约束的艺术”,精准设定创作边界,激发AI的创新潜力。一个好的提示词,本质上就是在施加一种巧妙的“创造性约束”。

3.4.2 提示工程的未来发展

未来,提示工程将成为AI创新的核心驱动力。通过多层次、多维度的提示设计,可以引导AI在更复杂、更具挑战性的创作任务中实现突破。

四、🌐AI创新的挑战与未来展望

4.1 “平均化”与“趋同”风险

AI生成内容易于趋同、平庸,缺乏个性和深度,甚至可能强化主流文化范式,削弱多样性和批判性思维。如何在创新与规范之间找到平衡,是AI未来发展的关键挑战。

4.2 技术与伦理瓶颈

AI在理解复杂语义、多模态融合、逻辑连贯性等方面仍有不足,且面临数据隐私、内容安全、伦理偏见等挑战。行业需要建立更完善的技术标准和伦理规范,保障AI创新的健康发展。

4.3 约束的“黄金分割点”

约束过多会扼杀创新,约束过少则导致混乱。如何找到激发最大创新的“黄金分割点”,目前尚无定论。可以通过“可预测性-新颖性”指标等方式动态校准,持续优化AI的创新能力。

4.3.1 “可预测性-新颖性”指标表

4.4 AGI之路的反思

如果AI的创造力本质上与人类不同,追求“类人思维”的AGI(通用人工智能)路径是否合理,值得深思。或许未来应更多关注AI的非人类特质,发展“人-AI协作创造力”,实现优势互补、共创未来。

五、🔮结论:创新的钥匙在于“智慧约束”

%20拷贝.jpg)

AI的创造力并非神秘的“灵感涌现”,而是结构性约束下的必然产物。理解这一点后,我们可以通过架构设计、数据策略、提示工程和人机协作等多种方式,系统性地提升AI的创新能力。未来,AI将与人类创造力深度融合,推动社会、文化、科技的持续创新。真正的“文艺复兴2.0”,或许正是人类与AI在创新舞台上的共舞。

📢💻 【省心锐评】

“未来十年,AI工程师的核心技能将从调参转向‘约束设计’。善用缺陷比追求完美更能引爆创新核弹。”

.png)

评论