【摘要】探讨觉察AI如何超越短期情绪安抚。通过融合多模态数据与动态个性化路径,它致力于构建一个长期、可持续的个体心理韧性架构。

引言

在人工智能涉足心理健康的初期,我们看到了两类主流产品。一类是“评估与干预型”,它像一个数字药剂师,识别问题,给出结构化的解决方案。另一类是“情绪陪伴型”,它扮演倾听者的角色,提供即时的情感慰藉。这两者都很有价值,但它们共同的特点是面向“问题”和“当下”。

今天,一个更深层次的范式正在浮现,我称之为“觉察引导型AI”。这类AI的目标不是直接解决问题,也不是单纯提供安慰。它的核心使命是构建一个帮助用户自我觉察的系统。它不提供答案,而是像一面镜子,映射出用户内在世界的运作模式。

这篇文章将从技术架构师的视角,剖析觉察AI如何从一个简单的对话工具,进化为一个复杂的、多模态的、能够构建长期心理韧性的“健康架构师”。它不再是临时的“安慰剂”,而是一个致力于重塑个体与自我关系的基础设施。我们将深入其技术实现、核心引擎、伦理边界与价值验证,描绘一幅技术与人文深度融合的蓝图。

💡 一、 觉察AI的架构演进:从单一对话到多模态感知生态

%20拷贝.jpg)

觉察AI的价值根基,在于它对用户内在状态的理解深度。传统的心理AI依赖用户的主动语言描述,这存在两个天然瓶颈。第一,用户未必能准确表达自己的感受。第二,语言描述是离散的、滞后的。要成为一个合格的“架构师”,AI必须构建一个更全面、更实时的感知系统。

1.1 数据层的扩展:超越文本的局限

架构的演进始于数据源的扩展。觉察AI的未来形态,必然是一个多模态数据融合体。它将文本输入视为众多信号源之一,而非全部。

1.1.1 生理数据流 (Physiological Data Streams)

可穿戴设备是这一层的关键传感器。它们提供了观察自主神经系统活动的窗口,这些信号比语言更诚实。

心率变异性 (HRV):HRV是衡量自主神经系统平衡性的黄金指标。高HRV通常与放松、恢复和良好的情绪调节能力相关。持续的低HRV则可能是慢性压力的信号。AI可以利用HRV的趋势变化,识别用户何时进入应激状态。

皮电活动 (EDA/GSR):皮肤电导反应直接关联交感神经系统的唤醒水平。当人经历紧张、兴奋或恐惧等情绪时,EDA会显著上升。这为AI捕捉情绪的“强度”提供了量化依据。

睡眠结构:通过分析睡眠周期(如REM、深度睡眠比例),AI可以评估用户的精神恢复质量。长期的睡眠紊乱是多种心理问题的早期指标。

1.1.2 行为数据流 (Behavioral Data Streams)

用户的数字足迹同样蕴含着丰富的心理状态信息。通过设备操作系统提供的API,在用户授权前提下,AI可以获得对行为模式的洞察。

屏幕使用时间与应用切换频率:异常增高的使用时长,或在社交、新闻应用间的高频切换,可能暗示着注意力分散、焦虑或逃避行为。

打字速度与压力:键盘输入的速度、停顿、删除修改的频率,可以间接反映用户的认知负荷与情绪状态。焦灼状态下的输入模式与平静时截然不同。

移动性与社交模式:地理位置数据显示的活动半径缩小,或通讯录交互频率的骤降,有时是抑郁或社交回避的早期信号。

1.2 感知层的深化:从被动响应到主动洞察

数据源的丰富,驱动了感知能力的质变。AI的角色从一个等待提问的“客服”,转变为一个具备情境感知能力的“观察者”。

这种从“被动问答”到“主动洞察”的转变,是觉察AI成为“架构师”的前提。它让干预不再是亡羊补牢,而是防微杜渐。

1.3 技术栈的重构:构建实时感知系统

实现上述感知能力,需要一个全新的技术栈。

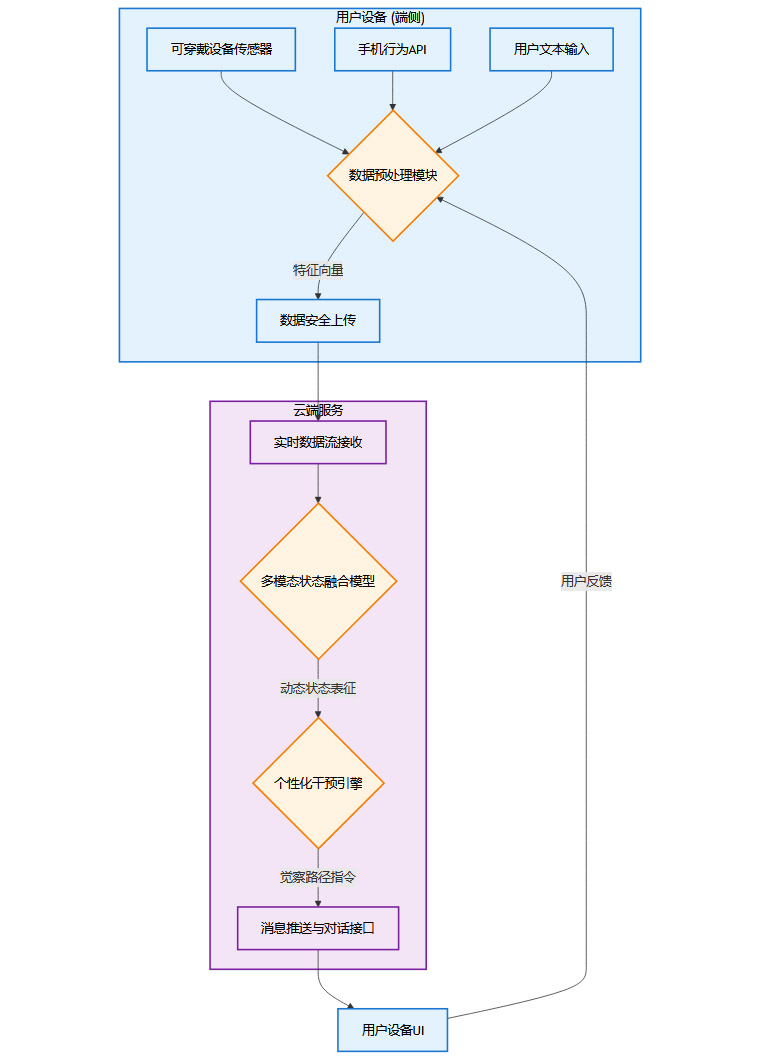

1.3.1 端侧计算与数据预处理

大量的原始传感器数据不应直接上传云端。出于隐私和效率考虑,大部分数据预处理应在**端侧(Edge Computing)**完成。例如,在手机或手表上直接计算HRV、睡眠分期,提取行为特征。这不仅保护了用户隐私,也降低了云端计算的负载和网络传输的延迟。

1.3.2 多模态融合模型

云端的核心是一个多模态融合模型。它接收来自端侧的多种特征数据(文本情感、HRV趋势、行为模式等),并利用Transformer等架构,学习这些不同模态数据之间的复杂关联。模型的任务不是简单地“分类”情绪,而是构建一个连续、动态的用户内在状态表征。

1.3.3 实时数据流处理

整个系统必须基于流式处理架构(如Kafka, Flink)构建。用户的生理和行为数据是7x24小时不间断的流。系统需要能够实时地从数据流中检测异常、识别模式,并触发相应的干预逻辑。

下面是一个简化的系统架构流程图。

这个架构的核心思想,是将AI从一个“对话机器人”重塑为一个持续运行的、与用户共生的“内在状态监测与调节系统”。

⚙️ 二、 核心驱动引擎:动态个性化的“觉察路径”生成

如果说多模态感知是“输入”,那么觉察AI的“输出”则是一套高度个性化、动态调整的干预策略。我们称之为**“觉察路径”**。它不是一次性的建议,而是一个持续的、与用户共同进化的引导过程。

2.1 “觉察路径”的定义与构成

“觉察路径”是一个结构化的干预序列。它由以下几个核心组件构成。

触发器 (Trigger):启动路径的条件。它可以是用户的主动求助(“我睡不着”),也可以是系统的主动洞察(“检测到连续2小时的高皮电活动”)。

引导序列 (Guidance Sequence):一系列微小的、循序渐进的对话或练习。它遵循“觉察”而非“解决”的原则。

反馈回路 (Feedback Loop):系统根据用户的实时反馈(语言回复、生理指标变化)动态调整后续的引导步骤。

沉淀机制 (Precipitation Mechanism):将成功的觉察体验固化为用户的个人“技能包”,供未来类似场景下快速调用。

一个典型的“觉察路径”可能如下。

触发:系统在晚上11点检测到用户仍在频繁使用社交应用,且HRV低于基线。

初始引导:推送一条柔和的通知,“似乎还没准备好休息。要不要花2分钟,感受一下此刻的身体?”

身体扫描:如果用户同意,AI会引导一个简短的身体扫描练习,将注意力从屏幕拉回到身体感受。

反馈与调整:用户回复“感觉肩膀很紧”。AI捕捉到这个信号,下一步引导将聚焦于肩颈的放松觉察,而不是继续通用的扫描。

深化觉察:AI提问,“当‘紧’的感觉在那里时,头脑里有没有一个‘必须做完某事’的声音?” 将身体感受与思维模式建立连接。

沉淀:本次成功的体验被标记。未来当类似的行为-生理模式出现时,AI会优先推荐“肩颈觉察”这个已被验证有效的路径。

2.2 触发机制:从通用规则到精准干预

觉察路径的有效性,高度依赖触发的精准性。

精准干预的核心,是在最恰当的时机,用最小的打扰,提供最有效的引导。它追求的不是干预频率,而是干预的成功率。

2.3 自适应学习:强化学习在觉察引导中的应用

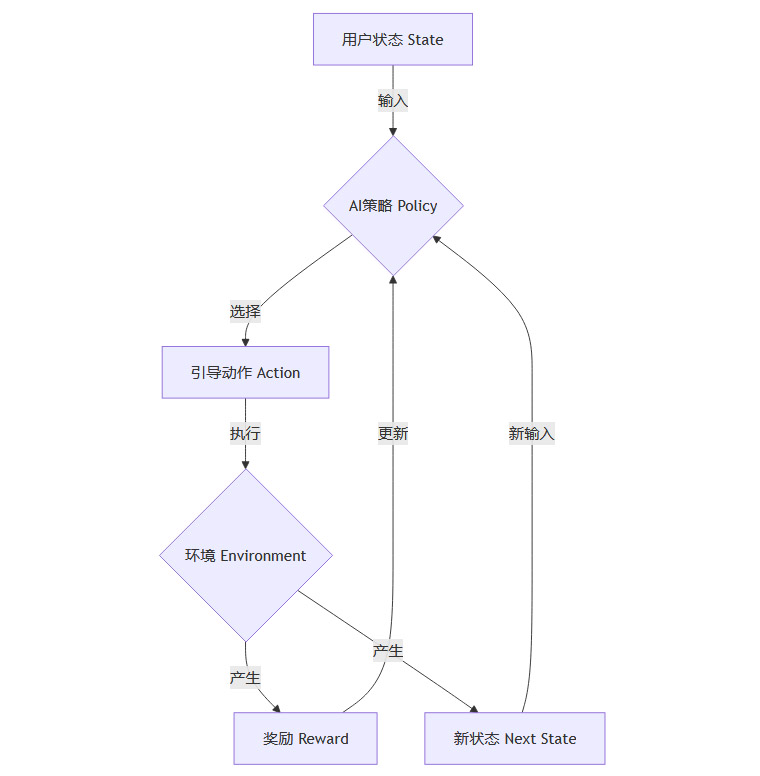

要让“觉察路径”真正实现与用户共同成长,强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 是一个极具潜力的技术路径。我们可以将整个引导过程建模为一个RL问题。

状态 (State):用户的多模态内在状态表征。这是一个由生理数据、行为特征、近期对话历史等构成的复杂向量。

动作 (Action):AI在当前状态下可以选择的引导策略。例如,发起呼吸练习、提问身体感受、保持静默等。

奖励 (Reward):衡量“动作”好坏的信号。奖励函数的设计至关重要,它可以是复合的。

短期奖励:用户生理指标的即时改善(如HRV在练习后5分钟内上升10%)。

中期奖励:用户的主观反馈(如评价本次引导“很有帮助”)。

长期奖励:用户心理韧性指标的长期提升(如整体HRV基线上升,睡眠质量改善)。

通过不断的“状态-动作-奖励”循环,RL Agent(即AI的决策大脑)可以为每个用户学习到一个最优的个性化引导策略 (Policy)。它知道在何种状态下,采用何种引导方式,最有可能获得正向的长期回报。

下面是这个自适应学习循环的示意图。

这个引擎让AI从一个“内容库”进化为一个具备自主学习和进化能力的“动态系统”。这正是它能够成为长期“架构师”的技术底气。

🛡️ 三、 信任与伦理基石:构建可持续的技术架构

%20拷贝.jpg)

一个处理如此私密数据的系统,其技术架构必须将信任和伦理置于最高优先级。如果用户不信任这个系统,再先进的算法也毫无意义。

3.1 隐私保护设计:数据生命周期的安全闭环

隐私不是一个附加功能,它必须是系统设计的出发点。我们需要在数据采集、传输、存储和使用的每一个环节贯彻**“隐私即设计 (Privacy by Design)”**的原则。

构建一个**“数据可用但不可见”**的系统,是赢得用户长期信任的关键。用户必须拥有对自己数据的绝对控制权,包括随时查看、导出和删除的权利。

3.2 算法的公平性与中立性

AI的角色是“镜子”,而非“法官”。算法的设计必须严格保持中立,避免引入偏见。

数据偏见:如果训练数据主要来自特定人群,模型可能会对其他人群产生错误的判断。例如,不同种族的皮电反应基线可能存在差异。必须确保训练数据的多样性和代表性。

标签偏见:由人类专家标注数据时,可能会代入主观偏见。需要建立交叉验证和审核机制,确保标注的客观性。

模型输出的审慎:AI的输出应避免使用任何带有评判性、诊断性的词汇。它只描述观察到的“模式”,而不下“结论”。例如,不说“你处于抑郁状态”,而说“观察到你近两周的活动半径显著减小,睡眠时长增加”。

3.3 赋能而非依赖:设计中的“脚手架”原则

觉察AI的终极目标,是让用户不再需要它。它应该像一个“脚手架”,在用户构建内在能力的过程中提供支撑,当能力建成后,就应该被移除。

技术上,可以这样实现。

干预的渐进式退场:当AI监测到用户已经能自主运用某种觉察技巧(例如,在压力场景下,用户HRV没有大幅下降,说明其自主调节能力增强),AI应主动降低对此场景的干预频率。

从引导到提醒:干预的强度可以逐渐减弱。从最初的完整引导(“第一步,感受呼吸…”),退化为简单的提醒(“记得呼吸”),最终完全消失。

知识的内化:AI应定期总结用户的进步,帮助用户清晰地看到自己掌握了哪些“内在工具”,强化其自我效能感。

一个好的“架构师”,会教会业主如何维护自己的房子,而不是让自己成为房子不可或缺的一部分。

🔬 四、 价值的验证:从科学实证到社会效益

%20拷贝.jpg)

一个技术产品,无论理念多么先进,最终都需要回答一个根本问题,它真的有效吗?对于觉察AI,价值验证需要一个结合科学严谨性与现实世界影响力的双重框架。

4.1 效果评估的指标体系:超越主观感受

传统的心理产品评估严重依赖主观报告量表 (Self-Report Questionnaires),如GAD-7(广泛性焦虑障碍量表)或PHQ-9(抑郁症筛查量表)。这些量表有其价值,但也存在主观偏见和回顾性偏差。觉察AI的多模态特性,使其能够建立一个更立体、更客观的评估体系。

通过A/B测试和长期队列研究 (Longitudinal Cohort Study),我们可以量化比较使用觉察AI的用户群体与对照组在上述指标上的差异。例如,一项为期6个月的研究可以追踪用户HRV基线的变化,用数据证明该系统是否能切实提升用户的生理韧性。

4.2 与循证实践的对齐

觉察AI的设计理念并非空中楼阁。它深度植根于数十年来被广泛验证的心理学理论和实践。

正念与接纳承诺疗法 (ACT):AI引导用户非评判地观察内在体验,这正是正念的核心。它帮助用户从“思维融合”的状态中解离出来,看见想法只是想法,而非事实。这与ACT中的“认知解离”技术高度一致。

神经科学:引导注意力回到身体感受(如呼吸、心跳),实际上是在激活与内感受相关的脑区(如脑岛),同时抑制与过度思虑相关的默认模式网络 (DMN) 的活动。这有坚实的神经科学基础。

计算精神病学 (Computational Psychiatry):该领域致力于用计算模型来理解精神障碍。觉察AI收集的密集纵向数据,为构建更精准的个体化精神健康模型提供了前所未有的机会。

将AI的引导策略与这些循证实践明确对齐,不仅能提升产品的有效性,也为与临床研究机构合作、获得专业背书铺平了道路。

4.3 社会价值的宏观展望

在一个“精神内耗”成为流行词的时代,一个可规模化、低成本、高私密性的心理韧性构建工具,其社会价值是巨大的。

从“治疗”到“健身”:觉察AI有望将心理健康的概念,从少数人需要的“治疗”,转变为多数人可以参与的日常“健身”。它降低了寻求帮助的门槛,让预防成为可能。

赋能个体:它提供了一套工具,让个体能够更好地理解和管理自己的内在世界,这在信息过载、注意力稀缺的当下是一种核心生存技能。

减轻社会医疗负担:通过早期干预和预防,可以有效降低重度精神健康问题的发病率,从而减轻整个社会医疗系统的压力。

结论

觉察AI的出现,标志着数字心理健康领域的一次深刻范式转移。它不再满足于扮演一个反应式的“问题解决者”或“情绪安抚者”。它的雄心,是成为一个主动的、长期的**“心理健康架构师”**。

这一转变的技术路径是清晰的。它始于从单一文本到多模态感知的架构升级,构建了一个能实时洞察用户内在状态的生态系统。其核心是一个由强化学习驱动的动态个性化引擎,能够为每个用户生成并优化独一无二的“觉察路径”。而这一切,都必须建立在以隐私保护和算法公平为基石的信任架构之上。

这条路充满挑战。我们需要解决复杂的多模态数据融合问题,设计出真正能促进长期福祉的奖励函数,并始终在技术创新与伦理边界之间保持审慎的平衡。

但这条路的终点也同样清晰。技术最终的温度,不在于它能多快地给出答案,而在于它能否创造一个空间,让我们更好地看见自己。觉察AI,正是这样一个尝试。它提醒我们,在一个加速向外探索的世界里,向内看的能力,或许才是我们最需要构建的核心基础设施。

📢💻 【省心锐评】

觉察AI的核心是架构转型,从被动问答变为主动感知系统。它融合多模态数据,通过强化学习引擎动态构建个性化干预路径,目标是赋能用户,而非制造依赖。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)

评论