【摘要】AI大模型与智能感知网的深度融合,正推动低空气象预报迈向百米级分辨率和分钟级更新,极大提升了低空飞行安全与低空经济的智能化水平。本文系统梳理了技术原理、应用场景、政策协同与未来展望,深度剖析其对物流、交通、能源等领域的变革意义。

引言

在低空经济迅猛崛起的时代背景下,低空飞行安全已成为产业发展的基石。想象一下,无人机穿梭于城市高楼之间,运送急救物资,或是电动垂直起降飞行器(eVTOL)载着乘客穿越都市天空,这些场景的实现离不开对低空气象环境的精准把控。低空领域,尤其是0-1000米高度、重点在300米以下的空域,面临着风切变、湍流、低能见度以及强对流等复杂气象挑战。传统预报方法往往局限于公里级分辨率,无法捕捉街区级的微尺度变化,导致飞行风险居高不下。AI大模型的介入,如同一场技术革命,通过融合多源数据和智能算法,将预报精度推向百米级、分钟级,显著提升了低空飞行的可靠性和效率。本文将深入探讨AI大模型在低空气象预报中的精细化应用,从技术突破到实际场景,再到政策协同与未来展望,旨在为技术论坛的读者提供全面、深刻的洞见。通过这些分析,我们不仅能看到AI如何助力低空安全,还能感受到其对整个低空经济生态的深远影响。

一、🌟 背景与意义

%20拷贝-iqjc.jpg)

低空经济的快速发展,正悄然重塑我们的交通和物流格局。无人机物流、城市空中交通(UAM)、应急救援等应用场景层出不穷,这些活动主要发生在0-1000米的高度区间,其中300米以下的低空环境尤为关键。在这个高度,气象条件异常复杂:边界层湍流、突发风切变、雾霾导致的低能见度,以及夏季常见的强对流天气,都可能瞬间酿成飞行事故。数据显示,气象因素引发的低空飞行事件占总事故的30%以上,传统数值预报模型的分辨率往往停留在1-10公里级别,更新频率以小时计,难以满足实时需求。这不仅制约了低空经济的规模化扩张,还增加了安全隐患。

AI大模型的出现,为这一难题提供了突破口。这些模型基于深度学习框架,能够处理海量数据,实现对微尺度气象现象的精细模拟和预测。通过与智能感知网的结合,AI不仅提升了预报的空間分辨率至百米级,还将时间分辨率压缩到分钟级,从而为低空飞行提供动态、精准的决策支持。例如,在无人机配送中,AI能提前预警街区级风场变化,避免货物延误或事故;在应急救援中,它能优化飞行路径,确保物资及时抵达灾区。更为重要的是,这种精细化预报正推动低空经济向高质量发展转型,预计到2025年,中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元,AI气象服务将成为其核心支撑。

从更广的视角看,AI大模型的应用还延伸到环境保护和城市治理领域。通过实时监测低空气象,它能辅助大气污染预测、城市热岛效应分析,甚至与新能源系统协同,提升风光发电的稳定性。这不仅仅是技术进步,更是产业生态的升级,体现了AI在保障安全与促进创新间的平衡。接下来,我们将逐一剖析AI大模型的技术突破,揭示其如何从根本上革新低空气象预报。

二、📡 AI大模型赋能低空气象预报的技术突破

AI大模型在低空气象预报中的作用,犹如一双精密的眼睛,洞察着大气层的细微动态。它通过整合先进算法和多源数据,实现了从宏观到微观的全面覆盖,显著超越了传统方法。以下,我们从几个关键维度展开分析。

2.1 技术架构与核心流程

2.1.1 技术架构总览

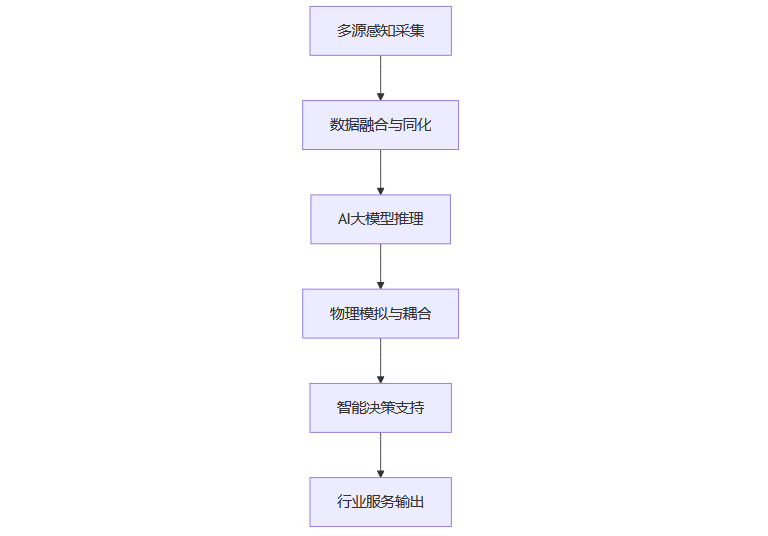

AI大模型驱动的低空气象预报系统,通常包括以下核心模块:

2.1.2 典型流程图

2.2 百米级分辨率与分钟级更新

实现百米级空间分辨率和分钟级时间更新的预报,是AI大模型的核心突破之一。这种精细度允许系统捕捉到城市街区内的局部气象变化,如高楼间的风道效应或突发阵风,从而为低空飞行提供实时指导。传统模型受计算资源限制,往往难以达到这一精度,而AI通过高效的并行处理和学习机制,轻松应对。

典型案例包括天津的中微尺度气象预警系统,该系统融合AI与数值预报模型,开发出百米级水平分辨率、分钟级更新的超短临预报产品,支持0-1000米低空空域的精细化服务。在实际应用中,它已助力天津低空经济产业布局,提升了空域资源利用效率。同样,青岛的小区尺度三维立体气象AI大模型和重庆的天资·12h AI气象大模型,也实现了类似精度,前者聚焦街区级预报,后者强调致灾降水的分钟级预警。这些系统不仅提高了预报的准确性,还将短期预测准确率提升至93.6%,为城市低空飞行注入了安全保障。

为了更直观地展示这一技术的优势,以下是关键指标的对比列表:

空间分辨率:传统模型:1-10公里;AI大模型:50-100米。

时间分辨率:传统模型:小时级;AI大模型:分钟级。

更新频率:传统模型:每日数次;AI大模型:实时或分钟级。

适用场景:传统模型:广域预报;AI大模型:街区级微尺度。

这些进步源于AI对大数据的处理能力,能在几分钟内分析PB级气象数据,实现动态调整。

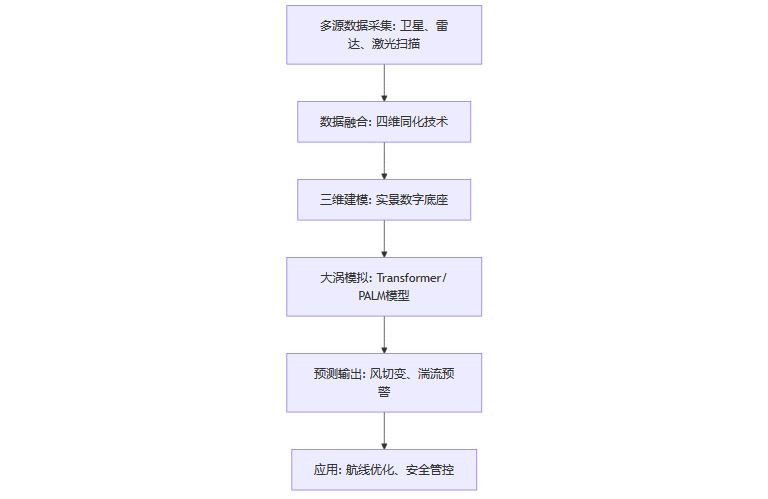

2.3 三维融合实况与街区级大涡模拟

三维融合实况技术是AI大模型的另一大亮点,它通过多源数据整合,构建出立体的气象模型,真实再现城市复杂地形下的气流分布。街区级大涡模拟则进一步深化了这一能力,专注于模拟微尺度湍流和风切变,提升了对极端天气的预测精度。

在三维融合方面,系统融合航空摄影、激光扫描、卫星遥感、雷达数据以及地面观测,形成实景三维数字底座。这不仅捕捉到建筑物对风场的干扰,还能实时更新气象场。例如,南京浦口区的实景三维平台,通过AI智能识别技术,对点云数据进行深度分类和精确重建,与低空飞行数据互通,支持智能航线规划。结合北斗高精定位,该系统实现飞行器实时轨迹追踪和障碍物规避,形成“监测—预警—管控”的全流程安全防线。在实际成效上,它将物流效率提升80%,血液运输效率提高50%。

街区级大涡模拟技术则采用如PALM模型或基于Transformer架构的AI框架,模拟城市环境下的气流运动。Transformer的注意力机制允许模型关注关键变量,如风速梯度和温度梯度,从而预测风切变和湍流。举例来说,在高楼林立的都市中,这一技术能消除GNSS信号遮挡导致的导航偏差,提升飞行精确性。通过分布式强化学习和博弈论优化,系统还能协调多架飞行器,减轻管制员负担。

以下是三维融合与大涡模拟的关键流程图:

这一流程确保了从数据到决策的闭环,极大增强了预报的可靠性。

2.4 多源数据融合与智能算法

多源数据融合是AI大模型的基石,它整合了卫星遥感、激光雷达、地面传感、无人机观测以及车载传感器等12类数据源。通过四维数据同化和自监督学习、迁移学习等技术,系统实现对复杂气象系统的动态感知。例如,AI能将历史数据与实时观测结合,构建高精度气象场,重构50米级空间分辨率的环境模型。

智能算法的创新进一步放大这一优势。分布式强化学习允许模型在模拟环境中优化飞行策略,而博弈论优化则处理多飞行器间的协同问题。这些算法不仅提升了预报效率,还降低了地形效应引发的偏差。在重庆的天资·12h模型中,这种融合将前6小时降雨预报准确率提升36%,为低空经济提供坚实支撑。

2.5 预报精度与效率显著提升

AI大模型在精度和效率上的跃升,有目共睹。以华为盘古气象大模型为例,它在全球天气预报中超越传统数值模式,短期预测准确率达93.6%,降水预报准确率提升36%。效率方面,AI将预报速度提升1万倍以上,能在几分钟内完成未来7-10天的百米级预报。这得益于其并行计算能力和自学习机制,极大缩短了从数据处理到输出预警的时间。

在低空场景中,这种提升意味着更少的延误和事故。例如,在强对流天气下,AI能提前0-2小时发出预警,准确率达95%,为飞行决策赢得宝贵时间。总体而言,这些技术突破奠定了AI在低空气象预报中的核心地位。

三、🚀 典型应用场景与案例

%20拷贝-vieq.jpg)

AI大模型的实际价值,在于其对物流、交通等场景的精细化服务。这些应用不仅保障了飞行安全,还推动了低空经济的智能化升级。以下,我们通过具体案例剖析其广度。

3.1 物流与交通的精细化服务

在无人机物流领域,AI气象大模型提供分钟级、百米级保障,支持航线规划和实时避险。南京、成都、深圳等地已实现跨江、跨省物流常态化运行。深圳的“跨城急送”服务,通过AI预测,实现4小时跨城配送;湖南智航飞购平台则达成15分钟极速配送。这些系统将事故率下降67%,准点率提升至95%。

城市空中交通(UAM)和eVTOL应用中,AI驱动的气象预测优化路径,合肥市的政策支持已推动eVTOL商业化航线常态化运营。在应急救援和医疗运输场景,南京浦口区的系统应用于血液运输,日均4架次运营,效率提升50%。AI还支持水利监测等扩展领域,提升灾害响应精准性。

以下是典型场景的效益表格:

3.2 低空经济产业链的智能化升级

AI大模型支持实时空域气象分析和飞行决策,优化复杂环境下的管理。它与新能源系统融合,实现风光发电量预测误差低于5%,提升能源效率。这不仅升级了产业链,还促进了交通协同。

3.3 典型城市案例

南京构建了高精度、低空气象数字底座,服务1000余架次飞行,支持跨江应急等多场景。成都部署771套观测站和23部雷达,实现1公里、1小时分辨率的24小时预报,支撑“云端外卖”等创新。重庆的天资·12h模型提升降雨预报准确率36%,青岛的AI模型提供街区级服务,推动产业布局。这些案例展示了AI的地域适应性。

四、🤝政策、标准与产业协同创新

4.1 标准与政策体系建设

中国气象局牵头制定《低空经济气象保障标准框架》,推动气象模块纳入《低空经济标准体系指南》。多地出台支持政策,如无锡市对主导制定低空气象标准的企业给予奖励。

4.2 跨部门协同与数字化管服

青岛等地构建“一站式”数字化管服系统,集成三维地理信息、航空器动态、气象数据,实现低空飞行全流程监控。

4.3 人才与研发体系创新

教育部指导高校增设“低空技术与工程”专业,建议组建国家低空系统工程院,构建三级研发体系,推动低空经济管理体制创新。

政策层面,中国气象局制定《低空经济气象保障标准框架》,多地如无锡奖励标准制定企业。青岛构建“一站式”数字化系统,集成气象与航空数据。教育部增设“低空技术与工程”专业,建议组建国家低空系统工程院,推动三级研发体系。这些举措促进跨部门协同,加速产业创新。

五、🔮 挑战与未来展望

%20拷贝-ojii.jpg)

5.1 主要挑战

数据共享壁垒:气象、空域管理等多部门数据孤岛尚未完全打通,影响数据融合与服务效率。

成本与基础设施:无人机起降点等基础设施建设成本高昂,需政策进一步支持。

算力与数据积累:高质量、多源气象数据的持续积累与开放,算力基础设施的升级,是AI大模型持续进化的关键。

5.2 技术融合与行业生态升级

AI大模型与物理气象模型、5G-A、北斗定位等深度耦合,构建“感知-预测-决策”闭环,提升极端天气、微尺度气象现象的预报能力。低空气象服务将从“辅助工具”升级为“核心生产力”,推动低空经济、智慧交通、能源等多行业协同创新。

5.3 市场前景

预计2025年低空经济市场规模将达1.5万亿元,AI大模型将在保障飞行安全、提升运营效率、赋能产业创新等方面发挥更大作用。

总结

AI大模型驱动的低空气象精细化预报,正成为低空经济高质量发展的“数字底座”和“安全护航者”。通过百米级分辨率、分钟级更新、三维融合实况、大涡模拟、多源数据融合与智能算法创新,AI大模型极大提升了低空飞行的安全性、效率和智能化水平。政策、标准、产业、人才等多维协同创新,将进一步推动低空气象服务从辅助工具向核心生产力转变。未来,随着技术持续突破和行业生态完善,AI大模型将在低空经济、智慧交通、能源等领域发挥更大作用,助力我国低空经济腾飞。

📢💻 【省心锐评】

AI大模型是低空安全的守护者,其精细预报将驱动经济跃升,但需加强数据共享与政策支撑,方能实现可持续创新。

.png)

评论