【摘要】本文以216年抗癌史为背景,系统梳理全球癌症格局变迁,深度解析AI医疗在癌症筛查、诊断与管理中的技术创新与现实挑战,融合多癌种应用案例,展望AI赋能精准医疗的未来路径,并引入“认知增强回路”等前沿机制,探讨AI与医生协作的最佳范式。

引言

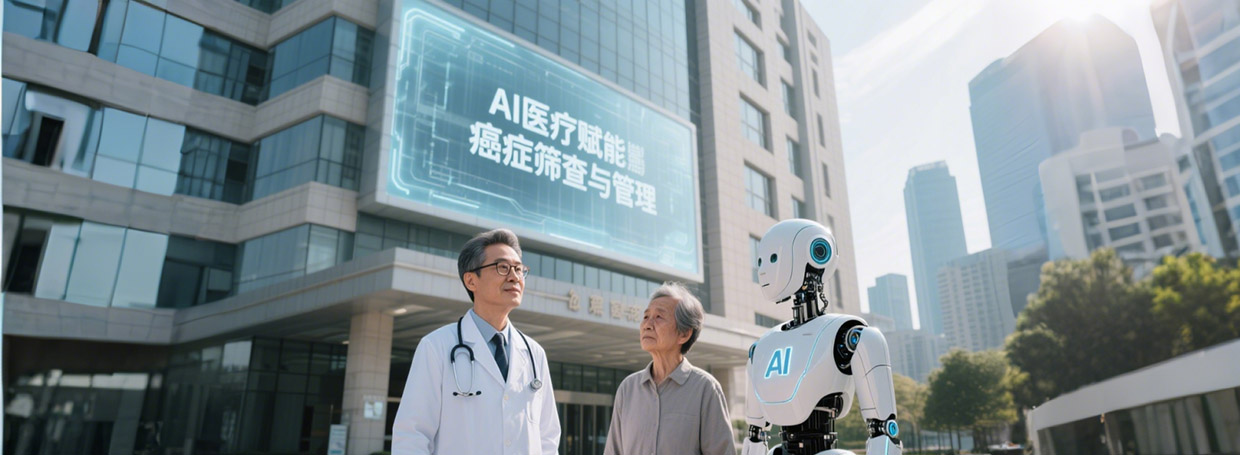

216年前,伊弗雷姆·麦克道尔在没有麻醉的条件下完成了人类历史上首例癌症手术,开启了人类与癌症旷日持久的抗争。时至今日,癌症依然是全球健康的头号威胁。2022年,肺癌再次成为全球发病率和死亡率最高的癌症,占全球癌症死亡病例的19%。随着人口老龄化、生活方式变化和环境因素的叠加,癌症谱系不断演变,乳腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌等消化系统肿瘤持续高发,甲状腺癌、子宫颈癌等因筛查技术进步排名波动。与此同时,AI医疗的崛起,正为癌症的早筛、诊断和管理带来前所未有的变革。本文将以肺癌为切入点,系统梳理癌症流行趋势,深度解析AI在癌症筛查中的技术突破,融合多癌种应用案例,探讨AI医疗如何成为攻克癌症的“破局者”。

一、全球癌症格局与肺癌挑战

%20拷贝.jpg)

1.1 癌症谱系的变迁与现实压力

癌症谱系的变化,反映了全球人口结构、生活方式、医疗水平等多重因素的演变。以下表格基于最新数据,梳理了2018、2020、2022年全球新发癌症病例前十位的排名变化:

1.1.1 主要趋势解读

肺癌与乳腺癌交替领跑,2022年肺癌重回榜首,显示其在全球范围内的高发态势。

消化系统肿瘤(结直肠癌、胃癌、肝癌)持续高发,反映饮食、环境等因素影响深远。

生殖系统与甲状腺癌波动明显,提示筛查与诊断技术进步带来的影响。

1.1.2 肺癌:全球第一杀手

发病与死亡双高,肺癌不仅新发病例数高,死亡率更是所有癌症之首,占全球癌症死亡病例的19%。

高危人群广泛,吸烟、空气污染、职业暴露等多重风险因素,使肺癌防控形势极为严峻。

1.1.3 癌症流行病学的现实挑战

全球约五分之一的人终生罹癌,九分之一男性、十二分之一女性死于癌症。

人口老龄化加剧癌症负担,性别差异亦显著。

二、传统筛查瓶颈与AI医疗的突破

2.1 传统筛查的局限

2.1.1 人工依赖与主观性

影像阅片压力大,医生主观差异显著,早期微小病灶易漏诊,随访追踪繁琐。

大规模筛查难以保障效率和准确性,人工测量误差影响诊断一致性。

2.1.2 早期发现难度大

微小病灶易漏诊,常规影像难以识别。

多次检查间病灶变化难以量化,影响治疗决策。

2.2 AI赋能的现实突破

2.2.1 自动化与智能化

AI可端到端自动完成影像采集、预处理、病灶检测、分割、体积测量和报告生成,极大减轻医生负担。

标准化、自动化流程降低了主观判断带来的误差,提高了诊断一致性。

2.2.2 纵向追踪与动态管理

AI通过时序建模(如RNN、LSTM),可分析多次随访影像,自动生成个体化病灶变化曲线,辅助动态治疗决策。

AI不仅“定格拍照”,更能“延时摄影”,动态展现病灶随时间的演变。

2.2.3 多模态融合

结合影像、临床、基因等多源数据,提升风险预测和治疗响应评估的精准性。

AI可根据患者多次随访数据,动态调整风险评估和管理策略,实现“千人千面”的精准医疗。

2.2.4 典型案例

宁波人民医院与阿里合作的胰腺癌AI筛查,在7万份常规检查中发现12例胰腺癌,其中6例常规CT未提示病变,显示AI早筛优势。

美国NIH团队基于UniToChest大数据集(700+患者,1万+结节),利用3D nnUNet深度学习模型,实现肺部多病灶自动追踪与体积变化曲线输出,将医学影像分析从“定格拍照”升级为“延时摄影”,动态展现病灶演变。

三、AI与医生协作:认知增强回路的范式

%20拷贝.jpg)

3.1 认知增强回路:AI与医生的高效闭环

斯坦福大学提出的“认知增强回路”机制,为AI与医生协作提供了极具借鉴意义的范式。其核心流程如下:

AI初筛:AI系统对医学影像进行初步筛查,自动标注可疑病灶。

医生复核:医生对AI结果进行确认或修正。

标注反馈与专项训练:医生确认的结果反馈给AI,修正的错误案例用于专项训练。

模型迭代升级:AI模型不断吸收新知识,持续优化性能。

这种闭环机制不仅提升了AI模型的准确性和适应性,也让医生从“阅片者”转型为“AI训练师”,实现人机协作的最优解。

四、AI肺癌影像追踪的技术创新与临床价值

4.1 技术架构与三大突破

传统医学影像AI聚焦单时间点的病灶检测,犹如给医生配备“超级放大镜”。而NIH团队2025年发布于arXiv的研究,通过3D nnUNet架构实现了空间、时间、动态三大突破:

空间特征提取:AI自动识别病灶的形态、边界,实现精准分割。

时间特征建模:AI追踪病灶体积随时间的变化,动态量化肿瘤负荷。

动态轨迹与响应预测:AI基于多时点数据,建模病灶演变轨迹,辅助预测治疗响应。

4.1.1 nnUNet与3D分割

nnUNet自适应网络结构,适合三维CT影像,精准勾画肿瘤边界。

3D分割能力强,适合处理CT等三维影像,精准勾画肿瘤边界。

4.1.2 UniToChest大数据集

700+患者、1万+结节,手工精细标注,支持纵向随访训练。

数据量大,标注精细,覆盖多种肺部病灶类型。

4.2 模型对比与创新

4.2.1 无先验(noPriors)vs. 有先验(withPriors)

无先验模型在分割精度上略优,显示AI对复杂病灶的自学习能力。

有先验模型则更好地控制假阳性,减少肺外误判。

先验信息未必提升性能,推测先验可能限制模型对复杂病灶的“想象力”。

4.2.2 性能指标

Dice分数77.1%,体积测量与人工几乎无差异,已接近临床应用要求。

4.3 临床集成与应用场景

4.3.1 自动分析与报告生成

AI可集成至医院PACS系统,自动识别、分割、测量病灶,生成趋势报告。

自动分析与报告生成,减少人工误差,提高大规模筛查效率,降低漏诊风险。

4.3.2 典型患者案例

患者A:肿瘤负荷由15cm³激增至50cm³,提示病情恶化。

患者B:三次检查体积缓慢增长,适合保守管理。

4.3.3 提升效率与质量

AI承担重复性高、技术性强的影像分析任务,医生可专注于复杂病例与人文关怀。

AI可作为基层与专科医院之间的桥梁,推动分级诊疗和远程会诊。

五、AI在多癌种的应用拓展

%20拷贝.jpg)

5.1 乳腺癌

AI自动识别乳腺X线、超声、MRI中的微小病灶,提升早筛率和分型准确性。

谷歌Health团队的AI系统在多中心试验中表现优异,敏感性和特异性高于人类专家。

5.2 结直肠癌

AI辅助肠镜实时识别息肉、早癌,提高检出率。

CT结肠成像AI自动分割肠道结构,辅助无创筛查。

多家医院已将AI肠镜系统投入常规筛查,显著提升了早期结直肠癌的发现率。

5.3 肝癌与胃癌

AI需应对肝脏结构复杂、病灶多样的挑战,结合多模态影像和病理数据提升早筛和分型能力。

胃癌AI结合胃镜和病理切片,提升早期检出率。

国内外多家顶级医院与AI企业合作,开发肝癌、胃癌多模态AI诊断系统,部分已进入临床试点阶段。

5.4 甲状腺癌、子宫颈癌

AI自动分析超声、细胞学影像,辅助良恶性判断和大规模筛查,减少不必要穿刺和漏诊。

AI推动普及化筛查,自动识别结节、分析细胞学涂片,适合大规模人群筛查。

六、AI医疗的多维价值与现实挑战

6.1 价值体现

6.1.1 提升筛查效率与公平性

AI可在基层部署,弥补优质医生资源不足,实现普惠化筛查。

标准化、自动化流程降低了主观判断带来的误差,提高了诊断一致性。

6.1.2 优化资源配置

医生从繁琐劳动中解放,专注复杂病例与人文关怀,推动分级诊疗和远程医疗。

AI可作为基层与专科医院之间的桥梁,推动分级诊疗和远程会诊。

6.1.3 推动精准医疗

动态风险预测和个体化管理成为可能,辅助科学制定综合治疗方案。

AI可根据患者多次随访数据,动态调整风险评估和管理策略,实现“千人千面”的精准医疗。

6.2 现实挑战

6.2.1 数据质量与隐私

公开数据集标注错误、缺乏病理信息,影响模型泛化。

医疗数据敏感性高,需平衡数据共享与隐私保护。

6.2.2 泛化能力与多中心验证

单一数据集局限,需多中心、多设备、多种族验证模型泛化能力。

联邦学习等分布式训练方法正被用于提升泛化性和隐私保护。

6.2.3 伦理与责任归属

AI误判责任界定、医生与AI协作关系、患者信任度等需明确。

AI应作为医生的助手而非替代者,强调人机协作,提升临床信任度。

6.2.4 技术普及与教育

医生AI素养和患者认知需同步提升。

推动医学教育与AI技术融合,培养具备AI应用能力的新一代医生。

七、未来展望:多模态大模型与智能随访

%20拷贝.jpg)

7.1 多模态融合

未来AI将整合影像、基因、病理、临床等多源数据,实现肿瘤全方位建模。

多模态数据融合,提升AI对肿瘤生物学行为的理解,实现更精准的风险预测与治疗响应评估。

7.2 大模型驱动泛化

大规模预训练模型提升通用性与鲁棒性,适应不同医院、设备、种族和疾病类型。

借助大规模预训练模型,AI可适应不同医院、设备、种族、疾病类型,提升通用性与鲁棒性。

7.3 智能随访与远程管理

AI驱动的随访平台和慢病管理提升患者全周期健康管理能力。

患者在家即可上传影像,AI自动分析并推送随访建议,实现远程健康管理。

7.4 全球化与普惠化

AI赋能低资源地区,推动国际合作与标准制定,缩小健康鸿沟。

推动全球范围内的AI医疗合作,建立统一的技术、伦理、监管标准。

结论

216年抗癌史见证了人类医学的伟大进步与癌症防控的巨大挑战。AI医疗正以技术创新推动癌症筛查、诊断、管理的全流程变革。无论是肺癌、乳腺癌,还是结直肠癌、肝癌,AI都在提升早筛效率、优化诊疗流程、推动精准医疗落地。认知增强回路等机制让AI与医生协作更高效,三维动态追踪等技术让癌症管理更科学。尽管在数据、伦理、泛化等方面仍有挑战,但随着多模态大模型、智能随访、远程管理等新技术的不断成熟,AI医疗有望成为攻克癌症“最后一公里”的关键力量。其价值不仅在于技术突破,更在于让每个人都能享有更早、更准、更公平的健康守护。

📢💻 【省心锐评】

医疗AI正在重构癌症防治的时间坐标系——从发现病灶提前到预测变异,从治疗疾病进化到预防突变。这场革命的核心不是算法迭代,而是临床认知范式的颠覆。

.png)

评论