【摘要】AI深度学习、多模态感知与天地协同体系正重塑低空经济安全防控与反无人机技术,实现高效威胁识别、智能预警与极低误伤,为低空经济发展构筑坚实安全屏障。

引言

低空经济,作为新一轮科技革命和产业变革的重要引擎,正以前所未有的速度渗透到城市治理、物流运输、应急救援、农业生产等多个领域。无人机、低空飞行器等新型平台的广泛应用,极大提升了社会运行效率和产业创新能力。然而,随之而来的“黑飞”无人机、非法入侵、空域冲突等安全隐患也日益突出,成为制约低空经济健康发展的关键瓶颈。传统的安全防控手段在面对日益复杂的低空威胁时,已显捉襟见肘。AI技术的崛起,尤其是深度学习、多模态感知与天地协同体系的应用,为低空经济安全防控与反无人机技术注入了全新活力。本文将系统梳理AI赋能下的低空经济安全防控与反无人机技术的核心进展、技术路径与未来趋势,深入探讨“反”无人机技术的概念、价值与必要性,力求为行业发展提供理论支撑与实践参考。

一、AI深度学习与多模态融合:精准威胁识别的技术基石

%20拷贝-aqpv.jpg)

1.1 反无人机技术的概念、价值与必要性

1.1.1 概念界定

“反无人机技术”是指针对非法、违规或具有潜在威胁的无人机目标,利用多种探测、识别、干扰、拦截等手段,实现对其有效监测、识别、预警、管控乃至物理拦截的综合性技术体系。其核心目标在于保障空域安全、维护公共利益、保护重要目标,防止无人机被用于非法拍摄、走私、恐怖袭击等活动。

1.1.2 价值体现

空域安全守护:有效防止“黑飞”无人机对机场、政府机关、能源设施等敏感区域的入侵,降低事故与安全事件发生概率。

社会治理创新:为城市管理、重大活动安保、应急处置等场景提供技术支撑,提升社会治理智能化水平。

产业健康发展:为低空经济的可持续发展营造安全环境,推动无人机产业规范化、规模化发展。

国家安全保障:防范无人机被用于间谍、恐怖袭击等非法用途,维护国家安全与社会稳定。

1.1.3 必要性分析

随着无人机数量激增、技术门槛降低,非法“黑飞”事件频发,传统防控手段难以应对多样化、智能化的威胁。AI赋能的反无人机技术,能够实现对复杂环境下多目标的精准识别与分级响应,极大提升防控效率与安全水平,成为低空经济时代不可或缺的安全基石。

1.2 AI深度学习算法:无人机行为预测与威胁评估的核心引擎

1.2.1 主要算法与技术路径

AI深度学习算法在无人机目标检测、行为预测与威胁评估中发挥着不可替代的作用。主流算法包括:

1.2.2 精准识别与误报率优化

高精度目标检测:通过深度学习模型对视觉、雷达、IMU、光电、频谱等多源数据进行融合,障碍物识别准确率提升至98%以上,极大降低了漏检与误判。

行为预测与威胁评估:基于历史轨迹与实时数据,AI模型可预测无人机未来路径、速度变化、异常行为,实现威胁等级自动评估。

误报率极低:多模态融合识别技术能够自动区分无人机、鸟类、风筝等非威胁目标,将误报率降至0.3%甚至更低,显著减少误判和误伤。

1.2.3 环境自适应与持续优化

AI系统具备环境自适应能力,能够在复杂或变化的环境中动态调整检测策略。通过持续学习与模型迭代,系统可不断优化识别与响应效果,适应不同场景下的安全防控需求。

1.3 多模态融合:提升复杂环境下的应对能力

1.3.1 多源数据融合的技术路径

多模态融合是提升无人机识别与威胁评估能力的关键。典型的数据源包括:

视觉图像(可见光、红外)

雷达信号

光电传感器

射频信号

声学传感器

IMU(惯性测量单元)

通过深度学习模型对上述多源数据进行特征提取与融合,系统能够在不同气象、光照、地形等复杂环境下保持高识别率与低误报率。

1.3.2 多目标协同与威胁分级

AI系统不仅能够识别单一目标,还能实现多目标协同识别与威胁分级。系统可分析无人机的速度、高度、信号特征、旋翼微动等参数,对不同威胁等级的目标采取差异化响应措施,提升整体防控效率。

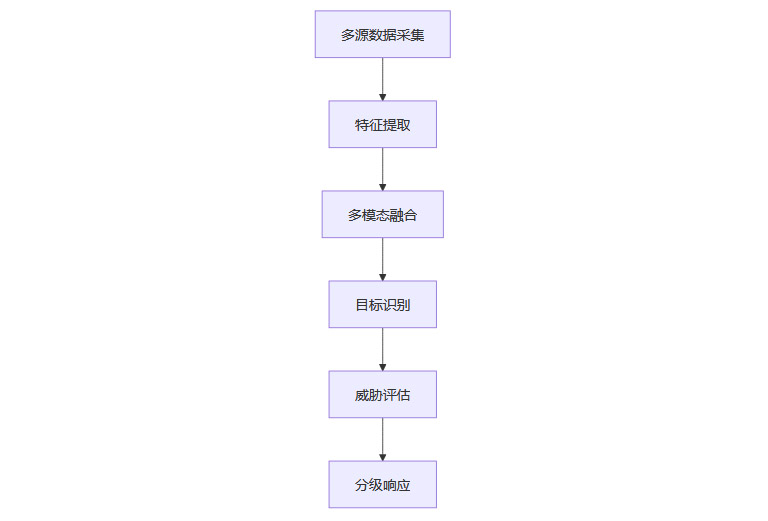

1.3.3 技术流程图

二、天地协同防控体系:空地一体化感知与智能预警

2.1 天地协同体系的架构与核心优势

2.1.1 架构组成

天地协同防控体系通过整合空中平台、地面终端与云端AI分析平台,实现全域、全时、全流程的安全防控。其主要组成包括:

空中平台:无人机集群、卫星、飞艇等,负责广域巡查与实时数据采集。

地面终端:指挥调度中心、雷达站、光电/频谱/声学传感器阵列,负责数据汇聚与初步分析。

云端AI平台:高性能计算与深度学习模型,实现大数据分析、智能预警与决策支持。

2.1.2 核心优势

全域覆盖:实现对城市、机场、重要设施等重点区域的无死角监控。

智能预警:AI模型可对异常行为、危险气象等进行秒级识别与预警,事故率降低30%。

快速响应:空地一体化协同作战,支持3秒内完成目标锁定与响应决策。

闭环管理:实现探测-识别-定位-处置的全流程闭环,提升防控效率与安全水平。

2.2 典型应用案例与技术成效

2.2.1 城市级低空安全解决方案

以中国电科“天卫”系列为代表的城市级低空安全解决方案,集成雷达、光电、电侦等多模态探测设备,以及无线电、定向能、动能拦截等反制手段,形成了立体防控网、空中监视网、地面视频网,实现了千架无人机同时调度与冲突检测,准确率高达99.9%。

2.2.2 数字孪生与时空同步算法

深圳数字孪生机场等项目,通过数字孪生与时空同步算法,实现了5公里范围广域监测,数据误差控制在0.1米内,极大提升了复杂环境下的响应能力与安全保障水平。

2.2.3 典型应用场景

2.3 技术流程与协同机制

2.3.1 “星地协同观测+AI预警”模式

该模式通过卫星与地面传感器协同观测,结合AI智能分析,实现对危险气象、异常飞行等的秒级识别与预警,极大提升了系统的响应速度与准确性。

2.3.2 全域防御网络与时空同步

全域防御网络支持多节点协同作战,时空同步算法确保各节点数据高度一致,提升了多目标协同拦截与分级响应的能力。

三、反无人机系统的多模态识别与分级管控

%20拷贝-hhbp.jpg)

3.1 多模态识别:极致精准的目标区分

3.1.1 多模态融合的技术实现

反无人机系统通过融合雷达、光电、红外、射频、声学等多种传感器数据,利用AI算法实现对目标的精准识别。系统能够自动区分民用、侦察、攻击型无人机,并对不同类型目标进行威胁分级。

3.1.2 误伤率极低的技术保障

分级响应机制:针对不同威胁等级,系统可采取警告、信号干扰、定向激光/动能拦截等分级响应措施,最大限度减少对合法飞行器和周边设备的影响。

高精度拦截:实测拦截成功率高达97.6%~99.8%,误伤率低于0.01%,保障了最小化附带损伤。

3.1.3 柔性反制与高精度武器

柔性反制手段(如信号干扰、定向激光)与高精度武器(如激光转台)相结合,既能实现对“黑飞”无人机的有效拦截,又能避免对周边环境造成不必要的损害。

3.2 分级管控:智能化、自动化的响应体系

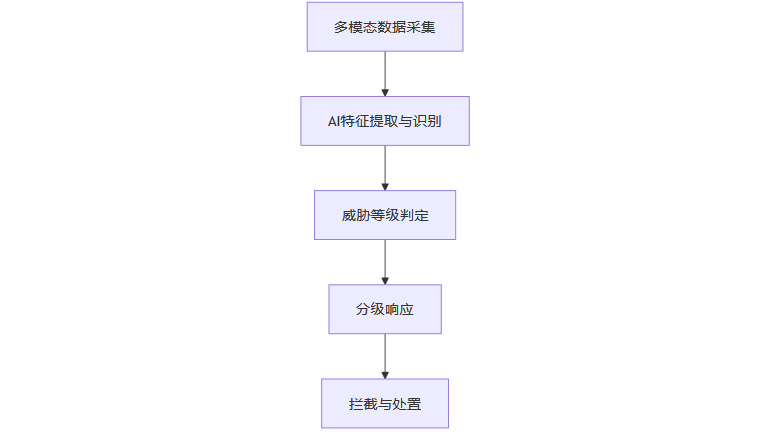

3.2.1 典型流程

3.2.2 多节点协同与群体拦截

AI系统支持多节点协同作战,能够在3秒内完成目标锁定与打击参数计算,提升了群体无人机拦截效率,构建了“无缝防护圈”。

3.2.3 重点区域部署与成效

这些系统已在大型活动、机场、考场等重点区域广泛部署,显著提升了“黑飞”识别率和处置效率,为低空经济发展提供了坚实的安全保障。

四、未来展望:AI驱动的低空安全新格局

4.1 技术演进趋势

量子探测与边缘计算:未来,量子探测、边缘计算等新技术的融入,将进一步提升防御半径与响应速度,实现更大范围、更高精度的低空安全防控。

数字孪生与智能决策:数字孪生技术将实现对空域环境的全息建模,AI智能决策系统将实现更高层次的自主防控与协同作战。

多目标协同与环境自适应:AI系统将具备更强的多目标协同与环境自适应能力,能够应对更加复杂多变的低空威胁。

4.2 行业发展建议

标准化与规范化:推动反无人机技术标准化、规范化,建立健全法律法规与行业标准,保障技术健康发展。

多元化应用拓展:拓展反无人机技术在城市治理、应急救援、物流运输等多元化应用场景,提升社会治理智能化水平。

产学研协同创新:加强产学研协同创新,推动AI与低空安全防控技术的深度融合,培育新兴产业生态。

结论

AI赋能的低空经济安全防控与反无人机技术,正以深度学习、多模态感知、天地协同等创新手段,构建起高效、智能、全方位的安全防御体系。精准威胁识别、智能预警、极低误伤率等技术突破,为低空经济的健康、可持续发展提供了坚实保障。未来,随着新一代AI、量子探测、边缘计算等前沿技术的不断融入,低空安全防控体系将更加智能化、协同化、自动化,为社会治理与产业创新注入强大动力。低空经济的广阔蓝海,必将在AI的赋能下,迎来更加安全、高效、繁荣的新时代。

📢💻 【省心锐评】

“反无人机技术的本质是博弈论实践:用AI预判预判者,用协同化解突防。0.01%误伤率背后,是百万次伦理校准。”

.png)

评论