【摘要】数据确权是数字经济高质量发展的基石。本文系统梳理了DWA中数据确权的制度基础,深度解析“三权分置”模式的理论创新与实践路径,结合政策、法律、市场、技术等多维视角,探讨其对数据要素市场、产业创新和数字经济治理的深远影响。

引言

数字经济的浪潮正席卷全球,数据已然成为推动社会进步和产业升级的核心动力。作为新型生产要素,数据的价值实现离不开清晰的权属界定和高效的流通机制。近年来,随着人工智能、大数据、云计算等技术的飞速发展,数据的采集、加工、流通和利用日益频繁,数据确权问题逐渐成为数字经济治理的焦点。中国在顶层设计上不断创新,2022年出台的“数据二十条”首次提出了“三权分置”模式,为数据确权提供了制度基础和政策指引。本文将围绕DWA(Data With Authority,数据确权与授权)框架,系统梳理数据确权的制度基础,深入解析“三权分置”模式的理论创新与实践路径,探讨其对数据要素市场、产业创新和数字经济治理的深远影响。

一、数据确权的制度基础:数字经济的基石

%20拷贝-pqri.jpg)

1.1 数据确权的时代背景与现实需求

1.1.1 数据成为新型生产要素

在数字经济时代,数据与土地、劳动力、资本、技术并列为五大生产要素。数据的可复制性、可共享性、非排他性等特性,使其在资源配置、产业升级、社会治理等方面发挥着前所未有的作用。数据驱动的创新已成为企业竞争力的核心来源,数据资产化、数据要素市场化成为产业发展的新趋势。

1.1.2 权属不清带来的挑战

然而,数据的权属界定长期模糊,导致数据流通受阻、资产化难以落地、权益分配不公等问题。数据的采集者、加工者、使用者、经营者之间的权利边界不清,既影响了数据的高效流通,也埋下了安全与合规的隐患。数据确权成为数字经济高质量发展的前提和基础。

1.2 顶层设计:政策与法律的双重保障

1.2.1 “数据二十条”——确权制度的顶层设计

2022年12月,中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(即“数据二十条”),首次系统性提出了数据确权的顶层设计。文件明确要求“推进数据分类分级确权授权使用”,并创新性地提出了“三权分置”的数据产权制度框架。其核心要义包括:

明确数据权属,推动数据资产化和市场化配置;

建立分类分级确权授权制度,针对不同类型数据实施差异化管理;

创新产权结构,推动数据流通和创新。

1.2.2 法律法规的支撑体系

数据确权的法律基础主要依托以下法规:

此外,各地通过地方立法和政策试点,积极探索数据确权的具体路径和标准。例如,北京、上海等地已开展数据权属明晰和市场化流通的试点,为全国推广积累了宝贵经验。

1.3 分类分级确权:差异化管理的制度创新

1.3.1 分类分级的基本思路

“数据二十条”提出,建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度。不同类型数据在权属、使用、流通和保护上有着不同的管理要求:

公共数据:强调汇聚共享和开放开发,服务社会公共利益;

企业数据:保障企业对数据的持有、使用和收益权,促进数据资产化;

个人数据:严格遵循知情同意原则,防止过度收集和滥用,保护个人隐私。

1.3.2 分类分级管理的实践路径

分类分级确权不仅提升了数据治理的精细化水平,也为数据的合规流通和市场化交易提供了法律依据。通过差异化管理,既保障了数据安全和个人权益,也激发了数据的创新活力。

二、“三权分置”模式:数据产权制度的创新引擎

2.1 “三权分置”模式的理论基础与现实动因

2.1.1 土地改革经验的借鉴

“三权分置”模式借鉴了中国土地制度改革的经验。土地的所有权、承包权、经营权分离,有效激发了土地资源的活力。数据作为新型生产要素,同样需要打破传统所有权一元化的束缚,实现权利的结构性分置。

2.1.2 数据特性的制度回应

数据的可复制、可共享、非排他等特性,使得传统的所有权模式难以适用。权利分置有助于兼顾多方主体的利益,促进数据的高效流通和创新利用。

2.2 “三权分置”模式的权利结构与运行机制

2.2.1 三类权利的界定

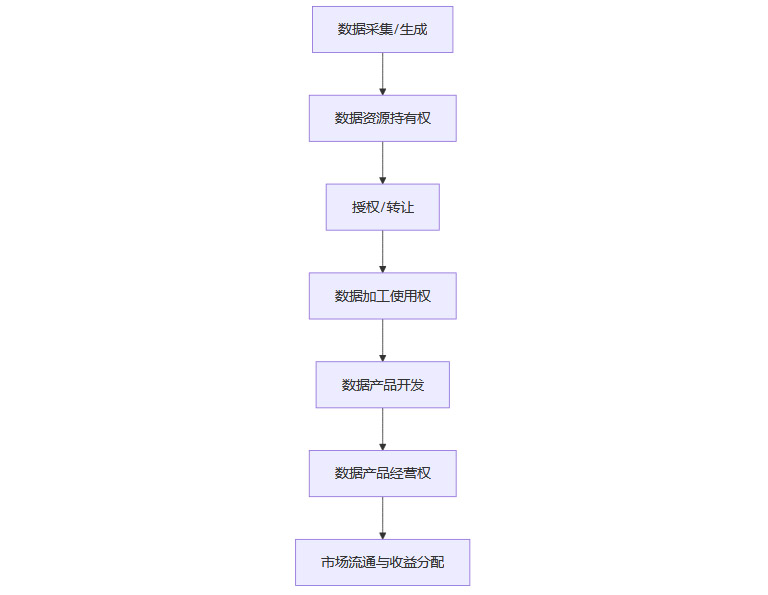

2.2.2 权利分置的运行流程

2.2.3 权利分置的制度优势

打破所有权一元化:避免因权属模糊导致的争议和“数据争夺乱象”;

促进多方协作:实现“持有-加工-经营”环节的权利分离与协同;

激发创新活力:为数据的再利用、创新应用提供制度空间;

保障权益分配:兼顾数据来源者、加工者、经营者等多方主体的合法权益。

2.3 “三权分置”模式的政策落地与实践探索

2.3.1 试点城市的创新实践

北京、上海等地率先开展“三权分置”试点,推动数据权属明晰和市场化流通。试点内容包括:

建立数据确权登记平台,实现数据权属的数字化管理;

推动数据加工使用权的授权与流转,促进数据创新应用;

探索数据产品经营权的市场化交易,推动数据资产入表、融资和交易。

2.3.2 典型案例分析

以某智慧城市项目为例,政府作为公共数据的持有者,将部分数据授权给企业进行加工分析,企业开发出智能交通产品后,通过市场化经营实现收益。各环节权利分明,利益共享,极大提升了数据的社会价值和经济效益。

三、数据确权与“三权分置”模式的多维影响

%20拷贝-omul.jpg)

3.1 对数据要素市场的推动作用

3.1.1 数据资产化与市场化配置

数据确权和“三权分置”模式为数据资产化提供了制度基础。数据可以作为资产入表,参与融资、交易和流通,推动数据要素市场的繁荣发展。

3.1.2 促进数据流通与创新

权利分置打破了数据流通的壁垒,降低了交易成本,激发了数据的创新活力。数据加工使用权的授权机制,使得更多主体能够参与数据创新,推动人工智能、大数据等新兴产业的发展。

3.2 对产业创新与数字经济治理的深远影响

3.2.1 产业协同与价值链重构

“三权分置”模式推动了数据产业链的分工协作。数据采集、加工、经营等环节各司其职,形成了多元主体协同创新的新格局。数据价值链的重构,提升了产业整体竞争力。

3.2.2 规范治理与风险防控

分类分级确权和权利分置,有效约束了数据滥用和垄断行为,提升了数据治理的规范性和透明度。通过制度设计,防范“数据公地悲剧”,保障数据安全和个人隐私。

3.2.3 促进全国统一数据市场建设

政策强调要推动全国统一的数据市场建设,打破数据壁垒,促进数据跨境流通和治理。统一市场有助于提升数据资源的配置效率,增强中国数字经济的全球竞争力。

3.3 技术、法律与市场的协同演进

3.3.1 技术赋能数据确权

区块链、数字水印、智能合约等新技术,为数据确权和权利流转提供了技术支撑。数据确权平台的建设,实现了权属登记、授权流转、收益分配等全流程数字化管理。

3.3.2 法律保障与合规运营

法律法规的完善,为数据确权和“三权分置”模式的落地提供了坚实保障。企业在数据采集、加工、经营过程中,需严格遵守相关法律法规,确保合规运营。

3.3.3 市场机制的激励与约束

市场机制在数据流通和创新中发挥着激励与约束的双重作用。合理的收益分配机制,激发了各方参与数据创新的积极性;同时,市场规则的完善,有效防范了数据垄断和不正当竞争。

四、现实成效与未来展望

4.1 现实成效:制度创新驱动高质量发展

4.1.1 数据资产化进程加快

随着数据确权和“三权分置”模式的推进,数据资产化进程明显加快。越来越多的企业将数据作为核心资产,参与融资、交易和市场竞争,数据要素市场日益活跃。

4.1.2 产业创新能力显著提升

权利分置激发了数据的创新活力,推动了人工智能、大数据、云计算等新兴产业的发展。数据的高效流通和创新利用,成为产业升级和经济增长的新引擎。

4.1.3 治理能力与安全水平同步提升

分类分级确权和权利分置,有效提升了数据治理能力和安全水平。数据滥用、垄断等风险得到有效防控,个人隐私和社会公共利益得到更好保护。

4.2 未来展望:制度完善与全球竞争

4.2.1 制度体系持续完善

未来,随着数据确权和“三权分置”模式的深入推进,相关法律法规和政策体系将不断完善。专门的数据确权法典有望出台,为数据要素市场的健康发展提供更坚实的法律保障。

4.2.2 技术创新与国际合作

技术创新将为数据确权和权利流转提供更多可能。中国在数据确权和“三权分置”模式上的探索,有望为全球数字经济治理提供中国方案,推动国际合作与规则制定。

4.2.3 数据要素市场的全球竞争力

随着全国统一数据市场的建设和数据跨境流通的推进,中国数据要素市场的全球竞争力将持续提升。数据将成为中国数字经济高质量发展的核心驱动力。

结论

数据确权作为数字经济高质量发展的制度基石,正通过“数据二十条”顶层设计和“三权分置”模式的创新实践,构建起兼顾数据安全、流通效率和价值创新的制度框架。这一模式不仅回避了传统所有权争议,更通过结构性分置激活了数据要素潜能,平衡了多方权益、流通与安全、创新与监管,为中国数字经济的高质量发展和数据要素市场的培育提供了坚实的制度支撑。未来,随着法律、政策、技术和市场的协同演进,数据确权和“三权分置”模式将在全球数字经济治理中发挥更加重要的作用。

📢💻 【省心锐评】

“三权分置是数据要素化的制度密钥,既解所有权死结,又筑流通高速路。中国正输出数据治理新范式。”

.png)

评论