【摘要】ChatGPT Study以“教思考”取代“给答案”,推动AI教育从工具向伙伴转型。中国教育困境为AI生长提供裂缝,AI与教师协同将成为未来主流,智能与温度并存的教育新生态正在形成。

引言

2025年7月,OpenAI发布了ChatGPT Study学习模式。这一创新不仅在全球教育科技圈引发热议,更在中国教育变革的关键节点上,成为AI教育理念与实践的里程碑。ChatGPT Study以“交互式提示、支架式回应、个性化教育、知识点检查”四大功能为核心,强调引导学生理解解题思路、培养批判性思维,而非简单给出答案。它的出现,恰逢中国教育行业在“双减”政策、城乡资源分化、优质师资流失等多重困境下,AI教育工具的普及与应用成为行业新风口。

本文将以ChatGPT Study为切入点,系统梳理AI教育的创新路径、现实土壤、技术优势与局限,深入探讨AI能否取代传统教师,并展望未来AI与教师的协同进化。文章将以技术论坛的深度视角,兼具技术广度与行业洞察,力求为读者呈现一幅AI教育变革的全景图。

一、ChatGPT Study:解题机器的自我颠覆

%20拷贝.jpg)

1.1 从“给答案”到“教思考”的范式跃迁

在AIGC席卷电子终端的当下,AI解题早已司空见惯。ChatGPT Study的颠覆性在于其四大核心设计:

ChatGPT Study不再满足于“给答案”,而是通过连续提问、追问和引导,模拟苏格拉底式的教学对话。学生在与AI的互动中,逐步暴露自己的认知盲区,主动思考解题路径。这种方式不仅提升了学习的主动性,还有效促进了深度理解和知识迁移。

当国内AI教育工具聚焦于“0.5秒诊断薄弱点”(如科大讯飞P30)或“高性价比硬件”(如小度G16Pro)时,ChatGPT Study实现了从技术工具到思维教练的升维。

1.2 免费开放背后的普惠野心

ChatGPT Study的全天候免费服务模式,让三四线城市及乡村学生首次以零成本获得“名师级”思维训练。正如某县城中学校长感叹:“过去我们要花20万采购智能教学系统,现在只需一台能联网的平板。” 这种普惠野心,极大降低了教育门槛,为教育公平注入了新的活力。

二、中国教育困境:AI生长的裂缝

2.1 双减后的教培荒漠

2021年政策雷霆落地,学科教培帝国瞬间崩塌:

好未来关闭90%线下教学点,营收从13.6亿美元暴跌至5.4亿美元

新东方市值蒸发2000亿元,相当于每日消失5.5亿

但需求仍在暗涌:38.9%学生转向非学科培训,农村家庭年均补课支出高达3581元(中位值1500元)

尽管政策收紧,家长和学生对高质量教育的需求并未消失。教育需求的刚性,成为AI教育工具迅速普及的重要推手。

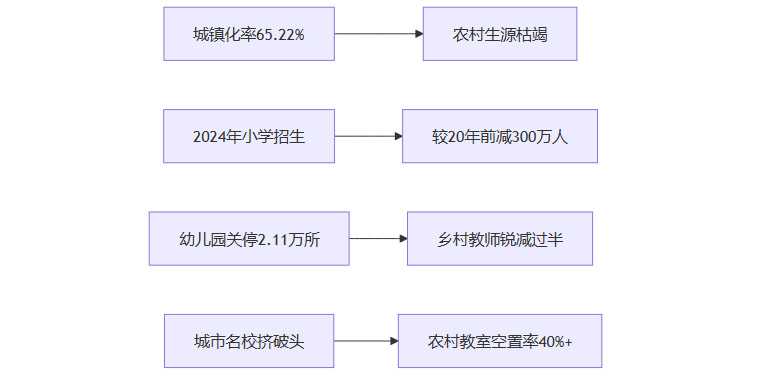

2.2 城乡撕裂的教育版图

2024年全国小学招生人数较二十年前减少300多万人

2024年全国幼儿园数量减少2.11万所,幼儿园在园幼儿减少508.99万人

乡村中小学教师数量较2002年锐减过半,优质教师流失严重

城市名校挤破头,农村教室空置率高达40%以上

财政压力下,教育支出已成多地赤字主因。某西部县教育局负责人坦言:“我们连教师工资都拖欠半年,AI教育是唯一的救命稻草。”

三、AI教育崛起:技术重构学习生态

%20拷贝.jpg)

3.1 破局者的技术矩阵

2024-2025年中国AI教育产品大爆发:

科大讯飞星火大模型:文本生成/逻辑推理等7大能力

作业帮P50:深度模拟真人教学逻辑

步步高S9:DeepSeek驱动的学习场景革命

网易有道“子曰”:文博资源与青少年教育的AI桥梁

这些产品不仅突破了时间、空间和师资的限制,还通过AI算法实现了千人千面的个性化教学,推动教育公平和普惠。

3.2 效率革命的三大支点

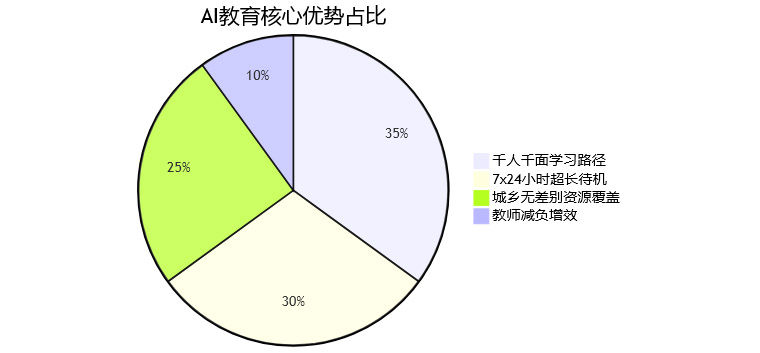

千人千面学习路径(35%):AI根据学生表现,动态规划学习路径,实现个性化教学

7x24小时超长待机(30%):AI教师随时待命,满足学生随时随地的学习需求

城乡无差别资源覆盖(25%):无论城市还是乡村,学生都能获得同等质量的AI辅导

教师减负增效(10%):AI自动批改作业、分析学情,让教师有更多精力关注学生的情感、创新和价值观培养

某乡村中学的实践印证了这点:引入AI学习机后,数学平均分提升22分,教师得以将精力转向项目制学习设计。

四、取代教师?AI的“不可能三角”

4.1 技术无法逾越的鸿沟

尽管AI在知识传递上优势显著,但教育中关键维度仍依赖人类教师:

北京师范大学某教授在观察AI课堂后指出:“当学生因考试失利哭泣时,AI只会说‘要分析错题’,而教师会给一个拥抱。” AI难以感知学生的情绪波动,缺乏人性化互动;在道德教育和社会化能力培养上,AI更是力不从心。

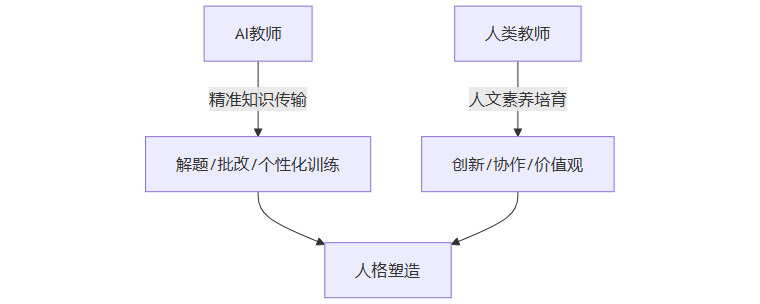

4.2 人机协同的未来图景

未来课堂将呈现“双引擎驱动”模式:

AI教师:负责标准化知识传授、个性化路径规划、自动批改等基础层任务

人类教师:主导创新能力、协作能力、价值观等高阶层培养

学生:在知识体系和人格塑造的双重驱动下全面成长

上海某实验学校已实践该模式:AI负责标准化训练,教师主导“哲学思辨课”“跨学科项目”,学生批判性思维测评分数提升47%。

五、AI教育的优势与局限

%20拷贝.jpg)

5.1 AI教育的核心优势

高效与个性化:AI可7×24小时响应,动态调整教学内容和难度,精准识别学生薄弱点,提升学习效率

资源普惠与教育公平:AI打破地域壁垒,优质教育资源不再专属于大城市,促进教育公平

教师减负与效率提升:AI自动批改作业、分析学情,释放教师精力,关注学生的情感、创新和价值观培养

市场与政策的双重驱动:AI学习机销量持续攀升,政策支持为AI教育发展保驾护航

5.2 AI教育的现实局限

情感与价值观传递的缺失:AI难以感知学生的情绪波动,缺乏人性化互动,无法承担道德教育和价值观塑造的重任

高阶能力培养的短板:AI虽能引导思考,但在培养创新、批判性思维等高阶能力上仍有局限

伦理与公平风险:部分地区网络和硬件条件有限,AI教育普及仍面临障碍,学生学习数据的安全与隐私保护亟需完善

社会化能力培养的不足:AI无法替代真实的人际互动,学生的社会化能力培养面临挑战

六、AI与教师:协同共生的未来

6.1 人机协同的现实案例

在中国,AI与教师协同的教育模式已在多个场景落地。以作业帮P50的“AI超级老师”为例,AI负责基础知识讲解、作业批改和个性化学习路径推荐,教师则聚焦于学生的主观题点评、项目制学习指导和心理健康辅导。腾讯智慧校园方案中,AI系统自动分析学生学情,教师据此调整教学策略,实现“数据驱动下的精准教学”。

在乡村教育领域,AI家教机的普及让偏远地区的孩子也能享受与城市学生同等的优质资源。步步高家教机S9深度接入DeepSeek技术,支持多学科、多年级的智能辅导,教师则通过远程视频、线上答疑等方式,弥补AI在情感和社会化培养上的不足。这种“AI+教师”的双师协同模式,正在成为教育公平的新引擎。

6.2 国际视野下的AI教育协同模式

在全球范围内,AI与教师协同的教育模式同样备受关注。美国Khan Academy推出的Khanmigo AI助教,能够为学生提供个性化的学习建议和即时反馈,教师则利用AI生成的学情报告,针对性地开展小组辅导和个别指导。芬兰、以色列等国也在基础教育阶段引入AI辅助教学,强调AI与教师的互补性,推动教育创新。

七、AI教育的未来展望:融合与进化

%20拷贝.jpg)

7.1 智能增强型教育的崛起

AI教育不会像电商颠覆零售业那样完全取代传统教学,而是催生“智能增强型教育”新形态。未来的课堂,将是AI与教师的“交响乐团”,各自发挥所长,协同育人。

7.2 教育的终极目标与AI的边界

教育的终极目标,不是“教得更快”,而是“教得更好”。AI可以极大提升知识传授的效率和精准度,但人的成长中那些模糊的、情感的、创造性的维度,仍需人类教师引领。

情感共鸣:AI难以与学生建立深层次的情感连接,无法替代师生间的信任与关爱

价值观塑造:道德、责任、社会认同等核心素养,需教师以身作则、言传身教

创新与批判性思维:AI可辅助思考,但真正的创新和批判性思维,仍需在真实情境和人际互动中培养

7.3 政策与产业链的升级

AI教育的普及,离不开政策的引导和产业链的升级。中国教育部提出“以人为本、积极拥抱、引导善用、趋利避害”,为AI教育的健康发展指明方向。企业则不断加大研发投入,推动AI教育产品和服务的创新升级。

标准制定:制定AI教育产品的技术标准和伦理规范,保障学生权益

资源倾斜:加大对农村、边远地区AI教育基础设施的投入,缩小数字鸿沟

师资培训:加强教师AI素养培训,提升其与AI协同教学的能力

结论

ChatGPT Study的发布,标志着AI教育正从“工具”向“伙伴”进化。AI教育以其高效、个性化、普惠的特性,正在重塑教育生态,推动教育公平与质量提升。然而,AI无法也不应完全取代传统教师。教育的本质,是知识的传递,更是人格的塑造和心灵的滋养。未来的教育,将是AI与教师的深度融合,让每个孩子都能在智能与温度并存的环境中成长。守住教育的“人的温度”,是这场变革的终极命题。

📢💻 【省心锐评】

"AI解得出黎曼猜想,却算不出少年眼底的星光。未来讲台属于懂技术的教育家,他们用代码铺路,以人性导航。"

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)

评论