【摘要】AIGC正重塑内容生产,AI漫剧以低成本、高ROI优势成为短剧赛道的升级范式。文章剖析其技术栈、商业模型与产业演进,揭示流量生意背后的工业化革命。

引言

内容行业的风口总在变化。继真人短剧之后,一个名为“AI漫剧”的新物种正以惊人的速度占据市场视野。它并非一种全新的内容品类,更像是一次基于AIGC技术的生产力革命。这场革命将真人短剧验证过的“网文爽点+算法分发”的成功模型,嫁接到成本结构更优、生产效率更高的动画媒介上。

AI漫剧的崛起,本质上是技术降本与商业模式迭代的必然结果。它回答了一个核心问题,在流量成本日益高企的今天,如何以更低的边际成本、更高的确定性,撬动规模化的用户付费。本文将从技术管线、商业模型、产业生态与未来趋势四个维度,对AI漫"剧这一“短剧2.0”范式进行深度拆解。

一、 技术解构:AI漫剧的生成式管线与核心栈

%20拷贝.jpg)

AI漫剧的爆发,根植于生成式AI技术的成熟。它将传统动画制作中高度依赖人力、周期漫长的环节,替换为标准化的AI工作流,实现了内容生产的工业化提速。

1.1 AIGC驱动的内容生成范式

传统内容生产是**“人力密集型”**的线性流程。一个创意从文本到影像,需要编剧、导演、画师、动画师、配音演员等多个专业工种的深度协作。这个过程成本高、周期长、不确定性大。

AIGC带来的范式转变,是**“人机协同”**的并行与迭代模式。创作者的角色从“执行者”转变为“指挥者”与“筛选者”。他们通过Prompt Engineering指导AI完成大部分基础性、重复性的生成工作,自身则聚焦于创意策划、风格定义与效果调优。这种模式极大地压缩了生产时间和沟通成本。

1.2 标准化生产管线

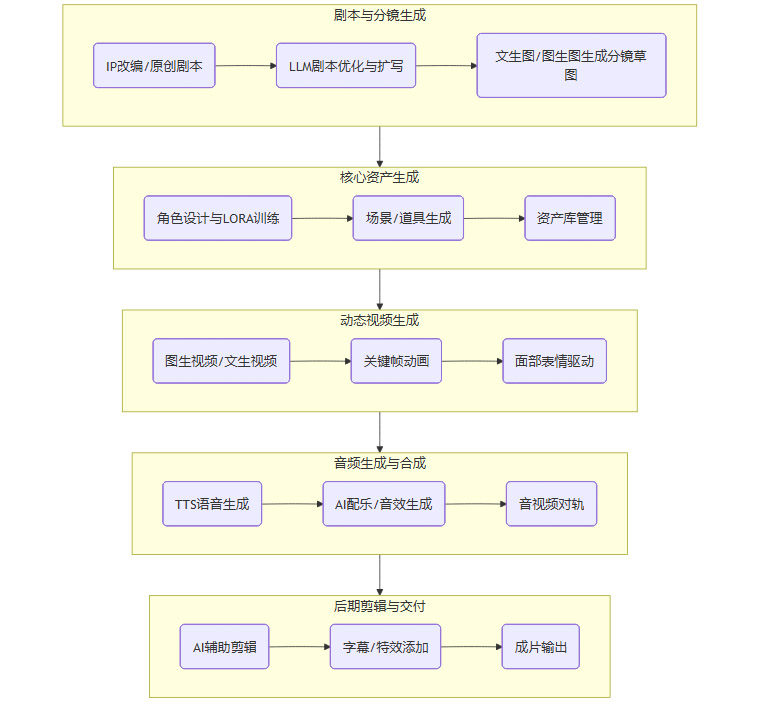

尽管AI漫剧形态各异,其生产流程已快速收敛为一条标准化的工业管线。这条管线将复杂的动画制作解耦为几个核心模块,每个模块都由特定的AI工具或模型簇支持。

一个典型的AI漫剧生产流程可以通过以下Mermaid图清晰展示。

这条管线的核心优势在于模块化与可替换性。任何一个环节的技术突破,例如更稳定的文生视频模型出现,都可以无缝替换现有模块,带动整个管线效率的提升。

1.3 核心技术栈剖析

支撑上述管线运行的是一个由多种AI模型与工具构成的技术栈。不同制作团队会根据成本、质量与风格需求,组合不同的工具链。

表1:AI漫剧核心技术栈概览

其中,角色一致性是当前AI生成面临的最大技术瓶颈之一。主流解决方案是通过训练专属的LoRA模型来固定角色形象。制作团队会先生成角色的多角度、多表情视图作为训练集,训练出该角色的LoRA文件。在后续生成中,调用此文件即可保证角色形象的高度统一。这使得角色资产的沉淀与复用成为可能。

1.4 效率革命的量化指标

技术栈的革新直接带来了生产效率的指数级提升。

自动化覆盖率:AI已能覆盖从剧本到音视频约**80%**的制作流程。

生产周期:一个5-8人的小型团队,可在1至1.5个月内完成一部60-80集漫剧的交付。

生产成本:真人短剧成本普遍在30万元以上,而AI漫剧的总成本可压缩至10万元以下,部分极简形态(如表情包动画)甚至更低。

单价成本:市场制作报价已从早期的3000元/分钟,快速下降至千元以下,部分团队在数百元/分钟的报价下仍有利润空间。

这种极致的降本增效,是AI漫剧能够成为一门“比短剧更短剧”的流量生意的技术基石。

二、 商业模型重塑:“比短剧更短剧”的经济学

AI漫剧的商业逻辑,是对真人短剧模式的继承与优化。它在保留核心变现路径的同时,通过技术手段大幅改善了成本结构与投资回报模型。

2.1 成本结构的颠覆性下移

真人短剧的成本主要由**“制作成本”和“投流成本”**构成。其中,制作成本包含演员、场地、设备等刚性支出,优化空间有限。AI漫剧则从根本上重塑了制作成本的构成。

表2:真人短剧 vs. AI漫剧成本结构对比

可以看出,AI漫剧几乎消除了所有与“实拍”相关的物理成本,将制作成本压缩为人力成本与AI工具费用。这使得项目的启动门槛和沉没成本都显著降低。

2.2 ROI模型的优化逻辑

投资回报率(ROI)是衡量这门生意的核心指标。其基本公式为:

ROI = (总收入 - 投流成本) / 投流成本

AI漫剧之所以能实现比现阶段短剧更高的ROI,源于其在公式两端的双重优化。

降低盈亏平衡点:由于制作成本(可视为固定成本)极低,项目需要回收的总成本大幅下降。这意味着在同等付费转化率下,漫剧达到盈亏平衡(ROI > 0)所需的用户付费总额更少。

阶段性的高转化率:当前漫剧市场处于早期,内容供给相对不足,盗版与切片分发问题尚不严重。用户一旦被剧情吸引,付费意愿和转化率相对较高。一部漫剧的完播付费金额通常在10-30元。

更高的测试容错率:低制作成本允许团队以更小的代价进行市场测试。一个项目即使测试数据不佳被放弃,损失也远小于真人短剧。

目前,市场上已出现大量投流ROI稳定大于1的漫剧项目。这意味着每投入1元的流量费用,能换回超过1元的收入。这对于资本和流量玩家而言,是极具吸引力的正向循环模型。

2.3 流量变现的“测试—验证—放大”闭环

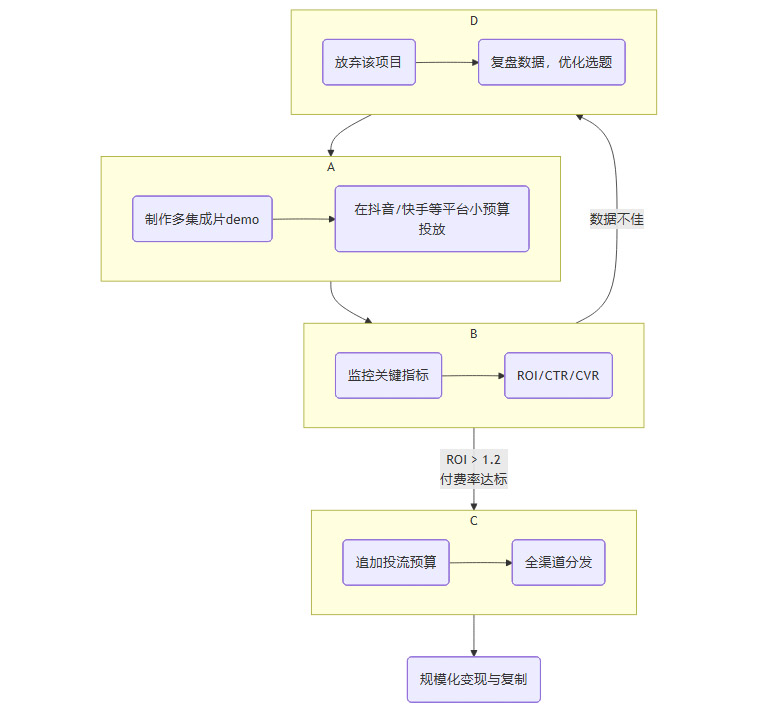

AI漫剧完美复刻并优化了短剧的流量投放方法论。这套方法论以数据为导向,追求高效率的规模化复制。

这套闭环的核心在于**“快”**。AI带来的高效生产能力,使得从创意到小样测试的周期被极大缩短。团队可以在短时间内并行测试多个选题,快速找到市场验证的爆款模型,然后迅速放大投入,抢占时间窗口。

2.4 产业链利益分配格局

AI漫剧的产业链结构清晰,主要由三方构成,其利益分配也延续了短剧的模式。

表3:AI漫剧产业链角色与利益分配

当前阶段,版权方是整个链条的核心驱动力。他们手握IP和资金,通过将同一IP授权给多个制作团队或平台,分散单一项目失败的风险。一旦某个版本跑出爆款,就证明了该IP的市场价值,为后续的深度开发(如影视、游戏)奠定了基础。

三、 产业生态演进:从野蛮生长到工业化竞逐

%20拷贝.jpg)

技术和商业模式的成熟,正催生一个快速膨胀的产业生态。这个生态既充满了“是个人就能起飞”的早期红利,也预示着一场即将到来的激烈洗牌。

3.1 平台巨头的战略布局与资源倾斜

各大平台迅速捕捉到AI漫剧的潜力,并将其视为短剧之后新的流量增长点。它们的布局策略高度一致,即**“IP+资金+工具+流量”**的全方位扶持。

抖音:推出IP授权改编、成片框架保底、头部单部采买等政策,直接复用短剧的成熟扶持体系。

快手:联合可灵AI等技术伙伴,发起AIGC创投计划,侧重于技术与内容的结合。

阅文集团:开放旗下海量网文IP库,设立亿元基金,并推出“漫剧助手”等AIGC工具,试图打通从IP到内容的生产全链路。

红果(字节跳动旗下):上线独立漫剧APP,并在短剧APP内设置一级入口,战略地位凸显。

B站、爱奇艺:将漫剧/动画短剧作为重要方向,推出高额分成、保底收益等合作计划,吸引专业创作者。

平台的集体入场,一方面加速了市场的成熟,另一方面也意味着平台预算的迁移。原先完全投向真人短剧的资金池和流量包,正逐步向AI漫剧分流。这对于下游的真人短剧从业者构成了直接的挤压。

3.2 供给侧的爆发与能力门槛变迁

极低的进入门槛,吸引了背景各异的团队涌入赛道。从个人编剧、动画师,到原先的短剧公司、MCN机构,再到AI技术创业团队,供给侧正在经历爆炸式增长。

数据显示,平台月度上线的漫剧作品数量,在短短几个月内就实现了翻倍增长。行业的生产效率正在经历非线性提升。

然而,门槛的变迁也是迅速的。

第一阶段(当前):工具红利期。竞争核心在于“谁能更快掌握并熟练运用AI工具进行批量生产”。此时,供给缺口巨大,内容质量要求相对较低。

第二阶段(即将到来):内容与工业化红利期。当工具普及后,竞争将回归内容创作的本质。核心能力变为“谁能讲出更吸引人的故事”以及“谁能建立更高效、稳定的工业化生产体系”。

第三阶段(未来):IP与品牌红利期。市场高度饱和,用户审美提升。只有具备持续产出精品内容、并能进行IP化、品牌化运营的头部团队才能生存。

当前,市场正从第一阶段快速滑向第二阶段。许多动画制作公司、影视制作公司等“正规军”的入场,将加速这一进程。

3.3 红利窗口期与同质化风险

短剧从爆发到饱和,只用了不到三年时间。基于更高的生产效率,AI漫剧的红利窗口期可能更短,业内普遍预判只有1-2年。

随之而来的必然是内容的严重同质化。由于都脱胎于网文IP,题材集中在玄幻、战神、霸总等几个有限类型。当大量团队涌入,用相似的AI工具制作相似的“爽点”内容时,用户会迅速产生审美疲劳,付费转化率将不可避免地下降。

届时,单纯依靠“低成本+买量”的模式将难以为继。没有核心内容策划能力和制作工艺优势的中小团队,将面临供给过剩、分成比例下调、投流成本攀升、回报率递减的多重压力,最终被市场淘汰。

3.4 全球化视野:出海成为第二增长曲线

与真人短剧相比,AI漫剧在出海方面具备天然优势。

文化普适性:动画/漫画作为一种视觉语言,比真人表演更容易跨越文化隔阂。

本地化成本低:本地化工作主要集中在文本翻译和AI配音重置,无需重新拍摄,成本极低。

目前,东南亚、南美、日本等市场对动态漫画和动画短剧的需求正在快速增长。一些有远见的团队已经开始布局多语种版本,直接瞄准ARPPU(每付费用户平均收益)更高的海外市场。出海,有望成为AI漫剧在国内市场“内卷”之后的第二增长曲线。

四、 未来展望:从流量工具到IP孵化引擎

%20拷贝.jpg)

AI漫剧的未来走向,将由技术迭代、市场竞争和内容价值回归共同决定。它不太可能永远停留在“流量产品”的初级阶段,而是有望向更具长期价值的IP孵化器进化。

4.1 风险点与合规挑战

在奔向未来的路上,AI漫剧也面临着诸多潜在的风险与挑战,这些因素将直接影响其利润空间和产业健康度。

IP授权与版权归属:AIGC内容的版权界定在全球范围内仍是模糊地带。使用AI生成的内容是否侵犯了底层模型的训练数据版权?制作方与平台方、IP方的版权如何清晰划分?这些法律问题若不解决,将成为产业发展的巨大隐患。

盗版问题的反弹:虽然目前盗版较少,但随着市场规模扩大,专门针对漫剧的盗版、切片、二创分发等黑灰产必然会出现。这将直接侵蚀C端付费收入,迫使行业像短剧一样,更加依赖广告变现,从而拉低整体利润率。

平台规则的动态调整:平台方掌握着流量的生杀大权。随着内容供给饱和,平台可能会提高内容审核标准、下调保底金额、调整分成比例,以扶持精品、淘汰劣质。依赖平台政策红利生存的团队将面临巨大不确定性。

技术伦理与内容安全:AI生成技术可能被用于制作低俗、暴力或不符合价值观的内容。监管机构对AIGC内容的审查将日趋严格,这要求从业者必须绷紧内容安全的弦。

4.2 中长期价值:作为IP的“低成本验证器”

AI漫剧最重要的中长期价值,可能并非单部作品的流量变现,而是其作为**IP价值的“低成本验证器”和“可视化孵化器”**的角色。

在传统的IP开发链条中,将一部网文改编为影视剧或游戏,投资巨大、风险极高。而AI漫剧提供了一种中间形态。版权方可以用极低的成本,将一部小说快速视觉化,投放到市场进行测试。

市场验证:通过观察一部漫剧的播放量、付费率、用户评论等数据,可以精准判断该IP的核心受众、爽点设计是否成功。

风险前置:如果漫剧市场反响平平,可以及时止损,避免在后续的影视化、游戏化开发中投入更大的沉没成本。

粉丝积累:成功的漫剧可以为IP积累第一批核心视觉粉丝,为后续的全产业链开发奠定用户基础。

从这个角度看,AI漫剧成为了连接**“文本IP”与“高价值IP衍生品”**之间的桥梁和过滤器。这对于阅文这样手握海量IP的版权巨头而言,战略意义尤为重大。

4.3 技术演进的驱动力

AI技术的持续演进,是决定这个赛道天花板的关键变量。未来的技术突破将从多个维度重塑行业。

从2D到实时3D:随着实时渲染、NeRF(神经辐射场)等技术与游戏引擎(如Unreal Engine 5)的结合,未来可能出现更高质量、更具沉浸感的实时3D漫剧,甚至允许用户进行一定程度的交互。

多模态模型的融合:像SORA这样能够理解物理世界、生成长时程、高一致性视频的多模态大模型,一旦成熟并开放API,将彻底颠覆现有的“图生视频”工作流,实现真正意义上的“文生剧集”。

个性化与互动性:AI可以根据用户的偏好,动态生成不同的剧情分支、角色形象甚至结局,实现“千人千面”的个性化观剧体验。

这些技术演进将不断推高内容质量的上限,同时也将持续拉高行业的准入门槛,最终让竞争回归到创意和审美的本质。

4.4 实操层面的策略沉淀

对于希望在AI漫剧赛道中长跑的团队,单纯追逐风口是不够的。必须沉淀下可复用的方法论和核心资产。

建立标准化的工业流水线:将“剧本-分镜-生成-配音-剪辑”的流程固化下来,形成SOP(标准作业程序),确保产能的稳定与可预期。

构建可复用的资产库:持续积累和优化经过市场验证的角色LoRA模型、场景、道具、音效等数字资产。资产库的丰富程度,直接决定了未来项目的生产效率和成本控制能力。

数据驱动的选题决策:建立一套基于平台数据、用户反馈的选题评估体系,用数据指导创意,提高爆款命中率。

拥抱技术而非依赖工具:不应满足于使用市面上的现有工具,而应深入理解其背后的技术原理,甚至尝试自建模型或对开源模型进行微调,以形成独特的美术风格和技术壁垒。

结论

AI漫剧的崛起,并非偶然的泡沫,而是AIGC技术渗透内容产业、重塑生产关系的标志性事件。它以“更低成本、更高ROI”的商业模型,对短剧赛道进行了一次彻底的降维打击,成为了名副其实的“短剧2.0”。

当前,行业正处在工具红利驱动的野蛮生长期,充满了机遇与不确定性。然而,这个窗口期极其短暂。随着供给饱和与专业玩家的入场,竞争将迅速回归到内容创作、工业化生产与IP运营的核心能力上。

从长远看,AI漫剧的价值将超越一个单纯的流量变现工具。它将成为IP全链路开发中不可或缺的“试金石”与“孵化器”,深刻改变数字内容的创造与消费方式。对于从业者而言,看清技术浪潮下的产业演进规律,从追逐风口转向构建核心能力,才是穿越周期、行稳致远的唯一路径。一切,都还在快速演进之中。

📢💻 【省心锐评】

AI漫剧是AIGC对内容生产的一次暴力优化。它用技术手段重构了成本与效率,将短剧的流量玩法推向极致。风口之下,真正的护城河并非工具熟练度,而是工业化生产能力与IP孵化视野。

.png)

评论