【摘要】AI家庭正经历从孤立设备到系统级智能的范式跃迁。其核心是构建一个能够主动感知、协同决策的“全屋大脑”,最终实现无感融入与人性化服务。

引言

“家”的概念正在被技术重新定义。过去,我们谈论智能家居,更多是指代一系列可联网的独立设备,比如一个智能音箱、一个智能灯泡。这些设备遵循着“指令-执行”的简单逻辑,构成了“单点智能”的初级形态。然而,这并非智能家庭的终点。

真正的变革正在发生。驱动力源于两个层面。一是社会结构变迁催生的刚性需求,二是底层技术的成熟提供了实现路径。二者交汇,推动AI家庭进入一个全新的进化阶段。在这个阶段,目标不再是堆砌更多的智能单品,而是构建一个统一、协同、具备思考能力的“全屋大脑”。本文将深入剖析这一进化过程,从需求动因、技术架构、场景应用到未来趋势,系统性地拆解AI家庭的现在与未来。

🚀 一、需求觉醒:AI家庭的底层驱动力

_副本%20拷贝.jpg)

任何技术的规模化应用,都源于真实需求的驱动。AI家庭的快速崛起,并非空中楼阁,而是对社会宏观变迁的直接回应。这些需求构成了AI家庭发展的“拉力”,将其从“可选品”推向“必需品”的位置。

1.1 社会结构变迁的宏观视角

人口结构的变化是理解AI家庭需求最根本的切入点。老龄化与少子化两大趋势,正深刻地重塑着家庭的功能与需求。

1.1.1 老龄化社会的“银发科技”需求

居家养老已成为主流选择。随之而来的是对老年人安全、健康与情感关怀的巨大需求缺口。子女无法时刻陪伴,传统的家庭设备也无法满足这些精细化的诉求。AI技术恰好填补了这一空白。

主动式安全监护。传统的安防摄像头是被动的,仅用于事后查证。基于计算机视觉的AI摄像头则能实现主动预警。例如,通过姿态识别算法,系统可以实时监测老人是否发生跌倒。一旦检测到异常姿态并长时间无响应,系统可自动触发警报,联动社区或子女的通讯设备,为抢救赢得宝贵时间。

无感化健康监测。毫米波雷达、体征传感器等设备,可以在不打扰老人正常生活的前提下,无感监测心率、呼吸、睡眠质量等关键生命体征。数据通过边缘计算设备进行初步分析,形成长期健康趋势报告。当发现心率异常波动或夜间离床次数过多等情况时,系统能主动向家人或健康管理师发出提醒。

精细化生活辅助。智能药盒能按时提醒用药,并记录服药情况。智能手环或语音助手可以成为老人的信息入口,方便他们与外界沟通。这些看似简单的功能,共同构成了一个“隐形的守护者”网络。

1.1.2 少子化与“AI育儿”新范式

对于双职工家庭而言,高质量的陪伴与教育成为育儿的核心痛点。AI在其中扮演的角色,正从简单的娱乐工具,转变为多功能的教育与陪伴伙伴。

个性化教育辅导。AI教育大屏集成了同步课程、作业批改、错题本等功能。更重要的是,它能基于孩子的学习数据,分析知识薄弱点,并推送个性化的练习题或讲解视频。这在一定程度上分担了家长的辅导压力。

启发式互动陪伴。AI大模型具备强大的自然语言理解与生成能力。它可以化身为故事大王,与孩子进行开放式对话,激发想象力。也可以成为外语陪练,提供沉浸式的语言学习环境。这种互动性远超传统的点读机或学习App。

全方位安全守护。除了物理安全(如AI摄像头监测危险区域),AI也开始关注儿童的心理与内容安全。例如,系统可以智能过滤不适宜的影音内容,并通过分析孩子的语音语调、常用词汇,初步判断其情绪状态,为家长提供参考。

1.2 新生代消费主力的价值取向

Z世代已成为消费市场的主力军。他们的成长环境与互联网深度绑定,对智能化、个性化和即时满足有着天然的追求。这种价值取向直接影响了AI家庭产品的设计理念。

1.2.1 个性化与即时满足

新生代用户不满足于标准化的产品功能,他们需要的是“为我定制”的体验。

从被动执行到主动建议。他们不希望手动设置复杂的场景模式,而是希望系统能“懂我”。例如,说一句“我有点冷”,空调不仅会调高温度,还会根据室内湿度、用户历史偏好,自动调整到最舒适的风速和模式。

AIGC驱动的内容创造。被动消费内容已无法满足Z世代的创造欲。他们希望利用AIGC(生成式人工智能)工具,一键生成家庭Vlog、为宠物创作专属的数字形象,甚至定制一部拥有专属结局的互动电影。家庭不再仅仅是内容的消费场所,也成了内容的生产工坊。

1.2.2 情感陪伴与虚拟交互

在原子化的现代社会中,情感需求日益凸显。AI正以新的形式提供情感价值。

虚拟人与情感“搭子”。AI虚拟人可以成为一种新型的陪伴关系。它能记住用户的喜好,进行有上下文的持续对话,提供情绪支持。这种“数字伴侣”正在成为部分年轻人的情感寄托。

XR驱动的“隔空”社交。通过XR(扩展现实)设备,地理上的距离不再是社交的障碍。用户可以和远方的朋友在同一个虚拟客厅里看球赛、玩游戏,AI负责实时渲染彼此的虚拟形象与动作,创造出“天涯若比邻”的沉浸式社交体验。

1.3 工作模式变革的催化作用

居家办公、自由职业等新业态的兴起,让家庭空间承载了更多的生产力功能。工作与生活的边界变得模糊,对家庭环境的效率和舒适度提出了更高要求。

1.3.1 家庭办公空间的高效化

将家庭环境快速切换到专业的工作模式,是SOHO族的核心诉求。

智能环境调节。当用户启动“工作模式”时,系统可以自动将灯光调节至适合专注的冷色温,关闭娱乐设备的通知,甚至联动空气净化器,确保空气质量。

AI办公助理。AI降噪麦克风能精准拾取人声,屏蔽环境噪音,保证线上会议质量。智能会议系统可以自动生成会议纪要、提取关键待办事项。这些工具将专业办公环境的能力“搬”回了家。

1.3.2 工作与生活边界的管理

AI同样可以帮助用户管理模糊的边界,实现工作与生活的平衡。

场景化区隔。通过设定不同的场景模式(如“专注工作”、“家庭时间”),系统可以智能管理设备的通知权限和网络访问策略,帮助用户建立清晰的心理边界。

自动化日程协同。AI智能体可以打通工作日历与家庭设备。例如,当检测到下午的会议被取消,它可以主动询问用户是否需要提前启动扫地机器人,或将晚餐的烹饪程序提前。

🔧 二、技术基石:“全屋大脑”的架构解析

需求的井喷,必须有坚实的技术底座来承接。AI家庭的进化,本质上是一场技术架构的深刻变革。这场变革的核心,是从过去功能孤立的“单点智能”,演进为系统化、协同化的“全屋大脑”。

2.1 从单点智能到系统智能的范式转移

理解“全屋大脑”,首先要厘清它与“单点智能”的根本区别。

2.1.1 单点智能的局限性

单点智能设备,如同神经系统末梢的孤立细胞,能对特定刺激做出反应,但无法形成复杂的、有预见性的行为。其局限性体现在多个方面。

2.1.2 “全屋大脑”的核心理念

“全屋大脑”并非指一个物理上的中央服务器,而是一个分布式、多层次的智能系统。它的核心能力体现在三个方面。

全局感知。通过遍布全屋的传感器网络,实时、多维度地感知家庭环境与人的状态。

意图理解。借助大语言模型等技术,能够理解模糊、复杂甚至带有上下文的自然语言指令。

协同决策与执行。基于全局感知和意图理解,自主决策并调度全屋的设备和服务,完成复杂任务。

例如,当用户说“我准备睡觉了”,单点智能可能只会关闭客厅主灯。而“全屋大脑”则会执行一系列协同动作,关闭所有公共区域灯光、拉上窗帘、将空调切换至睡眠模式、检查门窗是否锁好,并启动夜间安防模式。

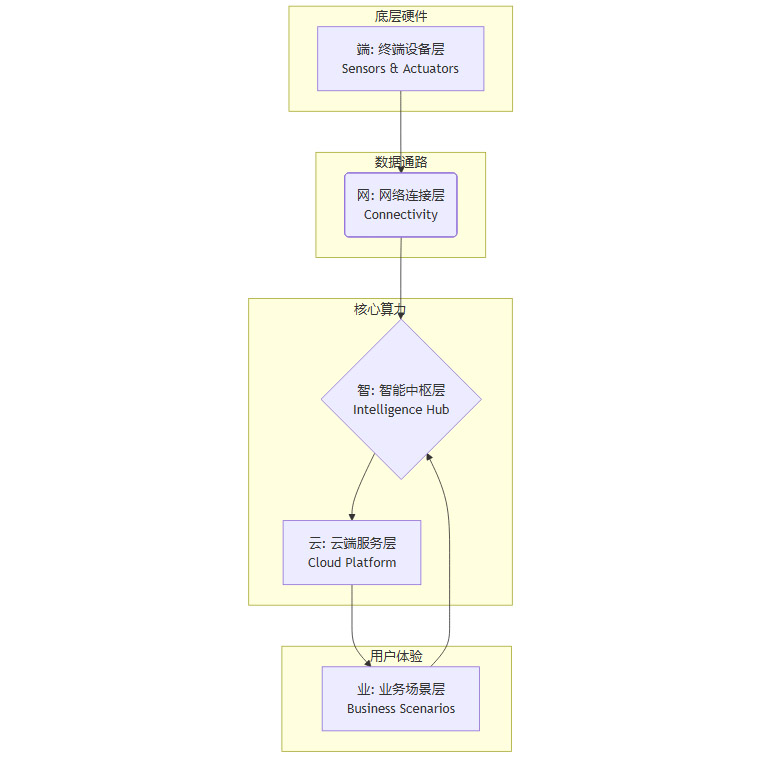

2.2 “业-云-智-网-端”五位一体协同架构

实现“全屋大脑”的功能,需要一个高度协同的技术架构。我们可以将其拆解为“业-云-智-网-端”五个层次。这五个层次相互支撑,构成了AI家庭服务的完整闭环。

2.2.1 业 (Business) - 业务场景层

这是最顶层,直接面向用户。它定义了AI家庭能提供哪些服务,如智能安防、健康康养、节能管理、智慧教育等。业务场景是技术的最终落脚点,决定了技术的应用价值。

2.2.2 云 (Cloud) - 云端服务层

云端承担着非实时、高算力消耗的任务。

AI模型训练。大规模AI模型(如视觉大模型、语言大模型)的训练需要海量的计算资源,这部分工作在云端完成。

数据存储与分析。家庭的长期性、非隐私数据被脱敏后上传至云端,用于模型迭代和用户画像分析。

第三方服务集成。云平台负责对接天气、音乐、新闻、外卖等第三方互联网服务,丰富AI家庭的服务生态。

2.2.3 智 (Intelligence) - 智能中枢层

这是“全屋大脑”的核心。智能中枢是分布式的,算力存在于云、边、端各个层面。

云端智能。处理复杂的自然语言查询、AIGC内容生成等任务。

边缘智能。在家庭网关或中控屏等边缘设备上,运行中等复杂度的模型。例如,本地化的语音识别、多设备场景联动逻辑、家庭成员身份识别等。边缘计算的优势在于低延迟、高可靠性和隐私保护。

端侧智能。在摄像头、传感器等终端设备上,运行轻量级的AI模型。例如,摄像头内置的移动侦测、人形检测算法。端侧智能保证了最快的响应速度。

2.2.4 网 (Network) - 网络连接层

稳定、高速、低延迟的网络是AI家庭的“神经网络”。

有线网络。以太网为家庭中控、NAS等核心设备提供最稳定的连接。

无线网络。Wi-Fi 6/7负责高清视频流、XR等高带宽应用。其OFDMA和TWT技术,能有效支持大量IoT设备并发连接,并降低设备功耗。

IoT专用网络。Matter、Thread、Zigbee等协议,为灯泡、开关、传感器等低功耗、低带宽设备提供了可靠的组网方案。Matter协议的出现,正在打破不同品牌生态之间的壁垒,实现跨平台互联。

2.2.5 端 (Device) - 终端设备层

这是AI家庭与物理世界交互的触角,分为感知和执行两类。

感知设备。摄像头、麦克风阵列、温湿度传感器、毫米波雷达、门窗磁等,负责采集环境和人的数据。

执行设备。灯光、窗帘、空调、音箱、各类家电等,负责执行大脑发出的指令,改变物理环境。

2.3 关键使能技术栈

在上述架构的背后,是一系列关键技术的突破与融合,它们共同构成了“全屋大脑”的能力基础。

2.3.1 多模态融合感知技术

“全屋大脑”的智能,建立在对家庭环境全面而精准的感知之上。单一模态的数据往往是片面的。例如,仅凭声音无法判断是谁在说话,仅凭图像无法感知温度。多模态融合,就是将来自不同传感器的信息进行关联、对齐和互补,形成更立体、更准确的判断。

一个典型的例子是**“在家状态”的判断**。系统会融合以下信息。

视觉。摄像头检测到家庭成员的人脸。

听觉。麦克风阵列识别出熟悉的声纹。

射频。毫米波雷达探测到室内有微弱的生命体征(如呼吸)。

连接。用户的手机已接入家庭Wi-Fi。

通过融合这些信息,系统可以极高精度地判断家中是否有人、有谁,从而避免误判,为后续的主动服务提供依据。

2.3.2 边缘计算与分布式智能

将所有计算都放在云端,会面临三大挑战,延迟、隐私和可靠性。边缘计算将部分算力和智能从云端下沉到家庭本地,有效解决了这些问题。

降低延迟。本地化的语音识别和场景联动,响应速度可以达到毫秒级,远快于数据往返云端。这对于开关灯、安防警报等即时性操作至关重要。

保护隐私。家庭的摄像头、麦克风等设备会产生大量敏感数据。在边缘侧进行处理,意味着原始的视频、音频数据无需上传云端,仅将分析后的结构化结果(如“检测到有人闯入”)上传,极大保障了用户隐私。

提升可靠性。即使家庭外网断开,本地的设备控制、场景联动依然可以正常运行,保证了核心功能的高可用性。

2.3.3 通用人工智能 (AGI) 与大语言模型 (LLM) 的渗透

大语言模型的出现,是AI家庭交互体验的一次革命。它让机器第一次能够真正“理解”人的语言,而非仅仅匹配关键词。

复杂意图理解。用户可以说出更自然、更复杂的指令。例如,“帮我把客厅弄得像电影院一样,但别太吵,孩子在睡觉”。LLM能够将这个模糊指令拆解为一系列具体操作,调暗客厅灯光、拉上窗帘、打开电视、将音量设定在较低水平,并检查儿童房的声音传感器,确保没有打扰到孩子。

上下文记忆与多轮对话。LLM具备上下文记忆能力,可以进行连续的多轮对话。用户可以先说“今天天气怎么样”,再说“那我出门该穿什么”,AI能够理解“那”指代的是今天的天气情况,并给出合适的穿衣建议。

知识问答与内容生成。LLM成为家庭的“超级大脑”,能回答孩子千奇百怪的问题,也能根据用户的要求生成诗歌、故事,极大地丰富了家庭的教育和娱乐体验。

🎭 三、场景革命:AI重构家庭生活的24小时

_副本%20拷贝.jpg)

当“全屋大脑”的架构搭建完成,技术便开始渗透到家庭生活的每一个角落,引发一场深刻的“场景革命”。这场革命的核心,是从过去被动的“任务自动化”,转向主动的“场景智动化”。AI不再是等待指令的工具,而是主动感知、预测并服务于人的智慧伙伴,重构着我们家庭生活的24小时。

3.1 生活场景:从自动化到“智动化”的跃迁

“智动化”(Proactive Automation)是AI家庭与传统智能家居最本质的区别。它强调系统的主动性,基于对用户习惯和环境的深度理解,在用户提出需求之前就提供服务。

3.1.1 统一的AI智能体入口

碎片化的控制方式正在被淘汰。未来,用户不再需要在手机上打开数十个独立的App来控制不同的设备。一个统一的、多模态的AI智能体入口将成为家庭交互的核心。

形态。这个入口可能是家中的中控屏、智能音箱、电视,甚至是无形的、遍布全屋的麦克风阵列。

交互方式。支持语音、触摸、手势甚至眼神等多种自然交互方式。

核心能力。它能理解跨设备的复杂指令,并调用所有相关资源来完成任务。

3.1.2 基于用户画像的主动服务

AI通过持续学习用户的行为模式,构建出精细化的家庭成员画像,从而实现个性化的主动服务。

晨间唤醒场景。系统知道男主人习惯在早上7点起床。于是在6:50,它会缓缓拉开卧室窗帘,让自然光线透入;同时,咖啡机开始预热,热水器启动到他偏好的温度。当他走进客厅时,电视会自动播放他常看的新闻频道。

离家/回家场景。通过手机地理围栏或室内传感器,系统能判断用户正在离家或回家。离家时,它会自动关闭所有非必要电器、启动安防模式。在用户回家途中,它可以提前打开空调和新风系统,确保到家时环境舒适。如果检测到近期用户频繁查询航班信息,它甚至会在用户离家去机场前,主动推送实时路况并规划最佳路线。

动态节能管理。系统会结合电价的峰谷时段、天气预报(光照强度)以及家庭的用电习惯,智能调度高功耗设备(如洗衣机、充电桩)在电价较低的时段运行,在不影响体验的前提下,实现家庭能耗的自动化管理与优化。

3.2 娱乐场景:AIGC驱动的沉浸式造梦引擎

家庭娱乐正在被AIGC和XR技术重新定义,从单向的内容消费,转向双向的、个性化的、沉浸式的内容创造与互动。

3.2.1 个性化内容生成

AIGC让每个人都拥有了成为“导演”的可能。

动态剧情与结局。未来的家庭影音系统,可以根据观众的情绪反馈(通过摄像头捕捉微表情)或主动选择,实时调整剧情走向,生成专属的电影结局或游戏分支。

家庭数字内容创作。用户只需上传家庭照片和视频素材,并给出简单的指令(如“生成一个温馨的生日派对Vlog,配上轻快的音乐”),AIGC就能在数分钟内完成剪辑、配乐、字幕等专业工作,生成高质量的家庭影片。

3.2.2 AI+XR的沉浸式健身体验

家庭健身不再是跟着视频盲目模仿。AI与XR技术结合,带来了堪比真人私教的专业指导。

实时动作捕捉与纠错。通过大屏摄像头或XR设备,AI视觉算法能实时捕捉用户的动作姿态,并与标准的动作库进行比对。当发现动作不标准时(如深蹲时膝盖内扣),系统会通过语音和屏幕上的视觉提示进行实时纠错,有效避免运动损伤。

虚拟场景与游戏化激励。用户可以戴上XR头显,在虚拟的阿尔卑斯山脉骑行,或在科幻的场景中进行拳击训练。AI会根据用户的体能数据动态调整训练强度,并通过游戏化的积分、勋章体系,提升运动的趣味性和持续性。

3.3 康养与安防:主动关怀带来的温度与安全感

AI在康养与安防领域的应用,完美诠释了“技术向善”。它将家庭的安全防护等级从被动的“事后取证”,提升到了主动的“事前预警”和“事中干预”。

3.3.1 主动式AI安防系统

AI安防的核心是“看得懂”。它不仅记录画面,更能理解画面中的内容和行为。

3.3.2 多模态融合的无感康养

针对老年人的家庭康养,AI正朝着更无感、更全面的方向发展。通过多模态感知技术的融合,实现对老人健康状况的持续、非接触式监测。

睡眠分析。床垫下的传感器或毫米波雷达,可以无感监测整夜的翻身次数、心率、呼吸率、离床次数,并生成详细的睡眠质量报告,为阿尔兹海默症等疾病的早期筛查提供数据参考。

步态分析。安装在走廊的深度摄像头或压力地板,可以长期追踪老人的步态特征,如步速、步幅、平衡性。步态的异常变化,往往是帕金森症、肌少症等疾病的前兆,系统可以及时向家人发出预警。

情绪与社交分析。通过分析老人的语音语调、面部表情以及与家人通话的频率,AI可以初步评估其情绪状态和社交活跃度,帮助子女及时发现潜在的抑郁或孤独风险。

3.4 教育与办公:家庭“超级大脑”的效率赋能

AI大模型正在成为家庭的“知识中枢”和“效率工具”,深度赋能教育和办公两大场景。

3.4.1 AI驱动的家庭教育新生态

AI大屏不再只是播放动画片的工具,而是成为一个互动性、启发性极强的学习平台。

全科知识引擎。孩子可以随时向AI提问“为什么天空是蓝色的”、“恐龙是怎么灭绝的”,AI能用通俗易懂的语言和生动的多媒体形式进行解答。

创造力激发工具。AI绘画、AI音乐创作等工具,可以将孩子的涂鸦或哼唱,转化为完整的艺术作品,极大地保护和激发了他们的创造力。

亲子互动桥梁。家长可以和孩子一起,利用AI进行角色扮演、故事接龙等互动游戏,AI负责生成情节和背景,让亲子陪伴的质量更高。

3.4.2 深度嵌入工作流的家庭办公

对于SOHO族,AI正从单一的工具,深度嵌入到整个工作流中,实现效率的倍增。

会议全流程赋能。会前,AI可以根据会议主题自动生成议程和资料摘要。会中,实时生成字幕和翻译。会后,自动生成结构化的会议纪要,并提取关键决策(Decisions)和待办事项(Action Items),指派给相关人员。

内容创作与信息处理。AI可以帮助用户快速撰写邮件、报告初稿、营销文案。面对海量的行业资讯,AI可以自动进行信息聚合、摘要和趋势分析,帮助用户在居家办公时也能保持信息同步。

智能日程与任务管理。AI智能体可以整合来自邮件、即时通讯工具、项目管理软件的各类任务,自动进行优先级排序,并智能规划一天的工作日程,帮助用户在灵活的工作环境中保持专注和高效。

📈 四、未来展望:走向普惠、主动与沉浸的终极形态

_副本%20拷贝.jpg)

AI家庭的进化之路清晰可见。展望未来,它将沿着业务云化、智能体升级和沉浸式体验三大方向持续演进,最终形态将是技术完全“隐形”,服务无处不在。

4.1 业务云化:实现AI服务的普惠化

业务云化是降低AI家庭门槛、实现大规模普及的关键。其核心思想是将高消耗的AI算力集中部署在云端,而终端设备只需具备基础的联网和数据采集能力即可。

4.1.1 架构变革与成本降低

“瘦终端+胖云端”。过去,一个AI摄像头需要内置昂贵的NPU芯片来执行人形检测算法。云化之后,摄像头只需负责采集视频流并上传,复杂的AI分析全部在云端完成。这使得终端设备的硬件成本可以大幅降低。

订阅制服务模式。用户不再需要一次性购买昂贵的硬件,而是可以像订阅流媒体服务一样,按需订阅AI服务包(如高级安防包、儿童教育包)。这种模式极大地降低了用户的初次投入成本。

4.1.2 普惠化的社会价值

业务云化将让高质量的AI家庭服务不再是少数人的专利。

租房族。无需复杂的布线和安装,只需购买几个支持云服务的智能单品,通过手机App即可快速构建一套个性化的AI家庭方案。

农村家庭。通过云端平台,农村家庭也能以较低的成本,享受到与城市家庭同等的AI康养、AI教育等服务,有助于弥合数字鸿沟。

4.2 AI智能体升级:从被动响应到主动服务的终极进化

未来的AI智能体,将不再是简单的“语音助手”,而是进化为具备深度理解、长期记忆和主动规划能力的“数字管家”。

4.2.1 跨场景的意图预测

AI智能体将打通家庭内外的数据,实现更精准的需求预测。

日程感知。它能读取你的工作日历,知道你周五晚上要加班,会主动询问是否需要推迟晚餐时间,并取消原定的家庭影院模式。

环境感知。它能接入天气、空气质量等公共数据。当预测到明天有雾霾时,会提前提醒你关闭窗户,并检查空气净化器的滤芯寿命。

健康感知。通过穿戴设备和康养传感器,它能感知到你最近的睡眠质量不佳,可能会主动在睡前播放助眠音乐,并建议减少咖啡因摄入。

4.2.2 具备长期记忆与情感理解

未来的AI智能体将拥有“记忆”,能够理解家庭关系和成员的情感状态。

记住偏好与纪念日。它会记住每个家庭成员的口味偏好、过敏史,甚至你们的结婚纪念日,并适时地提供建议或提醒。

初步的情感交互。通过分析语音语调和用词,它能感知到你的情绪低落,可能会主动播放你喜欢的歌曲,或者用更温柔的语气与你交流。虽然这并非真正的情感,但这种“共情”的交互方式,将极大提升用户体验。

4.3 沉浸式体验:技术的“隐形”与无感交互

AI家庭的终极形态,是让用户忘记技术的存在,让智能像空气一样自然地融入生活。

4.3.1 交互方式的终极革命

交互将从有意识的指令,演变为无意识的、自然的表达。

从语音到多模态。交互将融合语音、手势、眼神、表情等多种方式。你可能只需看一眼窗帘,它就会自动拉开;或者在打电话时做出一个“嘘”的手势,周围的音乐就会自动降低音量。

无感交互。最高级的交互,是没有交互。系统通过持续的观察和学习,完全理解你的意图和习惯,在你需要之前就做好一切。你所想的,便是家庭为你准备好的。

4.3.2 物理与虚拟的深度融合

XR技术将打破家庭的物理边界,创造全新的沉浸式体验。

元宇宙家庭聚会。身处异地的家人,可以戴上XR设备,在同一个虚拟的家庭客厅里“见面”。你们可以一起吃饭、看电视、玩游戏,AI会实时模拟每个人的表情、动作,甚至通过嗅觉模拟器还原饭菜的香气,让隔空陪伴拥有真实的触感。

沉浸式健康管理。你在家锻炼时,XR设备可以将客厅模拟成海边或森林。AI教练会根据你的心率、呼吸等实时数据,动态调整运动强度和虚拟场景的氛围。AI健康平台会同步记录所有数据,生成个性化的长期健身计划。

结论

AI家庭的进化,是一条从工具到伙伴、从被动到主动、从有形到无形的清晰路径。它始于对人类核心需求的深刻洞察,以系统化的技术架构为骨架,在丰富多样的生活场景中展现价值,并最终朝着一个更普惠、更智能、更具人文关怀的未来迈进。

这场进化论的核心,并非冰冷的算力竞赛或传感器的堆砌,而是对“家”这一概念的重新思考。技术本身终将褪去,留下的是无处不在却又润物无声的关怀。当深夜归家时,有一盏灯为你而亮;当远方父母的健康能得到科技的周全守护;当孩子能在一个充满启发性的环境中成长——这,或许就是AI家庭进化所要抵达的、最温暖的彼岸。

📢💻 【省心锐评】

AI家庭的核心赛道已从硬件互联转向服务智能。其终极价值在于,通过无感化的主动服务,将用户从繁琐的家庭事务中解放出来,回归生活与情感的本真。

.png)

评论