【摘要】物联网数据采集与AIoT设备的实时数据已成为RWA上链的核心环节,推动资产可信性与流动性提升。本文系统梳理技术路径、落地实践与未来趋势,深度剖析标准化、合规、生态协同等关键议题,展望AIoT与RWA融合的广阔前景。

引言

在数字经济浪潮席卷全球的今天,现实世界资产(RWA)上链已成为推动资产数字化、流动化和全球化的重要引擎。而在这一进程中,物联网(IoT)数据采集与AIoT(人工智能物联网)设备的实时数据,正逐步成为RWA上链的信任基石。无论是新能源、绿色金融,还是工业制造、智慧城市,AIoT设备通过对资产运营数据的实时采集和上链,极大提升了资产的可信性、透明度和流动性。本文将以技术论坛的深度视角,系统梳理物联网数据采集在RWA上链中的核心作用,全面剖析AIoT的技术路径、落地实践与未来趋势,力求为行业同仁带来一场兼具技术深度与产业广度的思想盛宴。

一、🌟RWA上链核心环节:物联网数据采集与AIoT设备的作用

%20拷贝-kumd.jpg)

1.1 物联网数据采集:RWA信任的基石

在RWA上链的全流程中,物联网数据采集无疑是最为关键的环节。传统资产数字化过程中,数据采集往往存在不规范、易篡改、难追溯等问题,严重制约了资产的可信性和流动性。而AIoT设备的引入,彻底改变了这一局面。通过多类型传感器和智能终端,AIoT设备能够对资产的发电量、能耗、碳排放、设备状态等运营数据进行实时采集,并通过加密、签名等方式上传至区块链,实现数据的不可篡改、可追溯和透明化。

1.1.1 真实、透明、可追溯的数据基础

实时性:AIoT设备能够实现秒级、分钟级的数据采集与上传,确保资产运营状态的实时反映。

多维度:涵盖资产的各类运营参数,如发电量、能耗、碳排放、设备健康度等,数据维度丰富。

可追溯性:每一条数据都带有时间戳、设备唯一身份认证,确保数据来源可查、过程可溯、责任可追。

1.1.2 解决行业痛点,提升资产可信性

防篡改:数据经硬件安全模块(HSM)、可信执行环境(TEE)等技术加持,源头即可信,链上不可篡改。

标准化:统一的数据采集、传输、存储、验证流程,消除“数据孤岛”和“黑箱操作”。

合规性:数据采集、上链、流转全流程可审计,满足监管合规要求。

1.2 行业标准与政策推动:规范化的坚实后盾

2025年3月,中国信通院与蚂蚁数科牵头,联合近20家企业共同立项《可信区块链实体资产可信上链技术规范》,首次系统性提出了RWA上链的数据全流程技术框架。该规范明确要求,RWA资产数据必须直接从认证的IoT设备获取,并通过硬件安全模块(HSM)、可信执行环境(TEE)等技术保障数据源头可信。数据需经签名、加密后上链,确保完整性、有效性、及时性,并通过唯一身份认证注册为可信设备。

1.2.1 技术规范的核心要点

1.3 数据可信性保障与智能合约自动化

AIoT设备采集的数据不仅用于资产确权、收益分配、合规披露,还可通过智能合约自动执行资产流转、风险预警等操作,提升管理自动化和透明度。预言机技术与AIoT结合,实现链下与链上数据的实时同步和多源验证,保障资产公允价值和投资者信心。

1.3.1 智能合约驱动的自动化管理

自动分润:资产收益按智能合约规则自动分配,提升效率,减少人为干预。

风险预警:设备异常、数据异常自动触发预警,保障资产安全。

合规披露:资产运营数据自动生成合规报告,便于监管审计。

1.3.2 预言机与多源数据验证

链下链上数据同步:预言机技术实现链下物理世界数据与链上数字世界的实时同步。

多源验证:多节点共识、第三方评估、加密签名等手段,确保数据公允性和安全性。

二、🚀AIoT落地实践:典型案例与实现路径

2.1 新能源与绿色金融领域

2.1.1 朗新集团充电桩收益权代币化

以9000个充电桩为底层资产,AIoT设备实时采集运营数据并上链,结合第三方评估和智能合约自动分润,成为香港金管局Project Ensemble沙盒计划的典型案例。该项目通过“两链一桥”模式(内地AntChain+香港HSBC Orion/以太坊+跨链桥),实现境内外数据合规流转,融资效率提升300%,融资周期缩短50%。

2.1.2 协鑫能科光伏RWA项目

通过物联网传感器实时采集电站装机容量、发电收益等数据,利用AI算法动态评估资产价值并生成链上通证,将传统6-9个月的融资周期压缩至3个月,极大提升了资产流动性。

2.1.3 碳资产上链与ESG

国家电投等企业部署物联网传感器+卫星遥感,实现高耗能行业碳排放数据秒级上链,支持碳资产数字化、通证化及全球碳交易。

2.2 工业与基础设施

2.2.1 海南华铁高空设备数字化

通过T-Box设备管理系统实现高空作业平台资产全流程上链,累计完成近260亿元资产数字化,推动设备运营、合约签署、用工管理的自动化闭环。

2.2.2 雪迪龙环境监测

作为环境监测龙头,部署8000万无线传感节点,覆盖全国环境与碳排放监测,为碳金融、碳信用代币化等RWA细分领域提供底层数据基础。

2.3 智慧城市与建筑能碳管理

2.3.1 时链科技建筑能碳数智化

融合AIoT与区块链,打造“监测诊断-智能优化-可信存证”全链式能碳管理方案,为政府监管、碳交易市场及企业ESG披露提供可信数据支撑。

2.3.2 特斯联AIoT城市低碳实践

通过全场景碳监测传感设备,实时采集城市碳排放数据,助力零碳园区、社区、城市建设。

2.4 智能制造与工业互联网

2.4.1 AIoT+工业互联网平台

实现设备、人员、物料、信息系统的全要素连接,推动制造业全流程、全价值链的智能化升级。

三、🛠️AIoT实现路径与技术创新

%20拷贝-unxm.jpg)

3.1 技术架构与关键环节

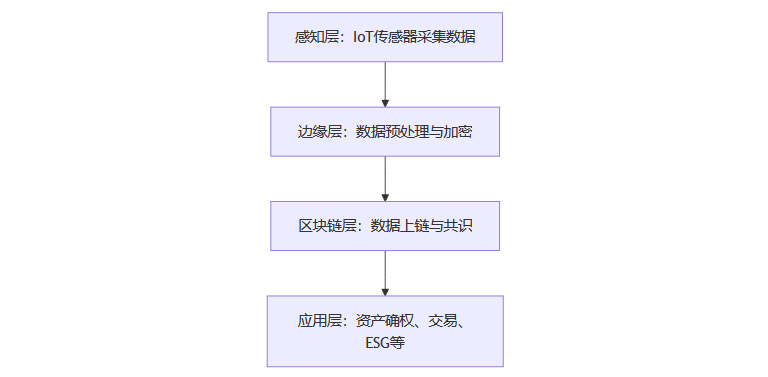

AIoT在RWA上链中的技术架构,通常采用分层设计,确保数据从采集到上链的每一步都安全、合规、可追溯。

3.1.1 感知层

多类型传感器、智能终端实时采集资产状态、环境参数、运营数据等。

设备唯一身份认证,确保数据源头可信。

3.1.2 边缘层

边缘计算节点进行数据预处理、加密、共识验证,降低云端压力。

动态数据验证,提升数据上链效率与安全性。

3.1.3 区块链层

联盟链/公有链存储数据,智能合约自动执行业务逻辑,保障数据不可篡改。

多节点共识机制,提升数据安全性和公允性。

3.1.4 应用层

资产确权、交易、融资、ESG披露等多场景应用。

智能合约驱动自动化管理,提升业务效率。

3.1.5 技术架构流程图

3.2 数据安全与合规

3.2.1 硬件级可信采集

采用TEE、区块链芯片、设备身份认证等技术,确保数据源头安全。

设备注册唯一身份,防止伪造和冒用。

3.2.2 动态数据验证与隐私保护

时间戳、哈希链、零知识证明、同态加密等技术,确保数据上链时序、隐私与不可抵赖性。

多节点共识、加密签名、逻辑校验,提升数据公允性和安全性。

3.2.3 多源数据聚合与预言机

预言机技术实现链下链上数据实时同步。

多节点共识、第三方评估、加密签名等手段,确保数据公允性和安全性。

3.3 跨链互操作与生态协同

3.3.1 跨链桥与平台互通

ZAN跨链桥、AntChain Inside等,实现不同区块链平台间的数据同步与资产流通,支持全球化合规与投资者保护。

跨链协议提升资产流动性和全球化能力。

3.3.2 行业标准共建

企业积极参与标准制定,推动RWA行业标准化、规模化落地。

标准化接口降低落地成本,提升跨平台、跨链互操作性。

四、🌱挑战与未来趋势

%20拷贝-awjq.jpg)

4.1 标准化与合规瓶颈

当前RWA面临数据采集规范不统一、跨链互操作性差等问题。行业标准的出台和监管沙盒机制(如香港金管局Ensemble计划)有助于推动监管协调和合规创新。数据隐私保护与合规监管需协同推进,标准化和监管科技将成为行业重点。

4.2 AI驱动的风控与资产扩展

AI与大模型将赋能动态定价、风险预测、资产估值,提升RWA资产的安全性和市场响应能力。资产类别也将从金融资产扩展至碳积分、数据收益权等新型标的。

4.3 绿色金融与碳资产通证化

RWA将加速碳市场全球化,推动企业ESG转型,碳资产、绿色电力等成为新型高流动性数字资产。

4.4 产业生态繁荣与技术创新

AIoT平台(如中国电信天翼物联网平台)在云边端一体化、智能化、安全可信等能力上持续突破,赋能万物互联和产业数字化升级。未来还将关注AI驱动的能量调度、虚实资产进一步融合等创新方向。

结论

物联网数据采集和AIoT设备的实时数据,已成为RWA上链的核心环节,是资产可信性和流动性的基础保障。通过标准化、智能化、合规化的技术路径,AIoT正深度赋能新能源、绿色金融、工业制造、智慧城市等领域,推动实体经济与数字经济的深度融合。未来,随着AI、区块链、物联网等技术的持续创新和标准完善,RWA和AIoT的结合将释放更大产业价值,成为全球资产数字化和绿色转型的重要引擎。

📢💻 【省心锐评】

“AIoT解开了实体资产的‘数据枷锁’,但真正的金矿在于打通监管链与资本链。香港沙盒只是起点,下一战是跨主权资产流动。”

.png)

评论