【摘要】探讨RWA与CDO的结构相似性,揭示其将链下宏观风险引入DeFi的传染路径。分析“透明黑箱”悖论,并呼吁行业与监管建立穿透式风控体系,以防范潜在的系统性金融危机。

引言

现实世界资产(Real World Assets, RWA)的代币化,正作为连接传统金融与去中心化金融(DeFi)的关键桥梁,成为本轮加密周期的核心叙事。它承诺将数百万亿美元的房地产、债券、信贷等现实资产引入链上,为DeFi注入源自实体经济的“真实收益”,也为传统“沉睡资产”提供了全新的流动性解决方案。市场热情高涨,各大机构纷纷布局,仿佛一个崭新的金融大陆正等待被开垦。

但是,当这场资产上链的狂欢加速,一个历史的幽灵也悄然浮现。将结构复杂、风险不透明的链下资产打包上链,我们是不是正在重演2008年由CDO(担保债务凭证)引爆的“次贷危机”悲剧?这并非危言耸听。技术的光环之下,风险的本质并未改变。本文将深入剖析RWA与CDO在风险机理上的惊人相似性,模拟其可能引发系统性风险的传染路径,揭示“区块链透明性”背后的“黑箱”悖论,并最终探讨行业与监管应如何构建坚实的防线,确保这场金融创新不至脱轨,最终走向失控。

一、📜 历史的回响:RWA与CDO的“新瓶旧酒”

%20拷贝.jpg)

历史不会简单重复,但总会压着相似的韵脚。要理解RWA潜藏的风险,我们必须回溯到2008年那场席卷全球的金融海啸,以及它的核心“引信”——CDO。

1.1 结构性相似:从资产证券化到代币化

CDO,即担保债务凭证,是资产证券化(ABS)的一种。它的基本逻辑是将成千上万笔性质各异的债务(如次级抵押贷款)汇集成一个资产池,然后对这个资产池产生的现金流进行“分层”切割,创造出不同风险和收益级别的证券,出售给不同风险偏好的投资者。优先级投资者享受最低风险和最低收益,而劣后级投资者则承担最高风险以换取最高潜在回报。

RWA的运作逻辑,在本质上与此如出一辙。它同样是将现实世界中流动性较差的资产(如私人信贷、房地产、应收账款)通过法律和技术手段打包,然后在区块链上发行代表其所有权或收益权的代币。这些代币可以在DeFi协议中自由交易、抵押、借贷,实现了资产的“流动性飞跃”。

为了更清晰地展示二者的相似性,我们可以通过下表进行对比。

表1:RWA与CDO核心机制对比

从这个表格中可以清晰地看到,RWA虽然披着区块链和Web3的“新外衣”,但其内核依然是资产证券化这瓶“旧酒”。它继承了证券化创新的理念,自然也继承了其中可能导致信息不透明、风险被层层掩盖的基因。

1.2 风险机理的重演:被技术包装的信用风险

2008年危机的根源在于,CDO的复杂结构和评级机构的“AAA”评级,让投资者忽视了其底层资产包中大量存在的“有毒资产”(次级贷款)。当房地产市场逆转,次贷违约率飙升,这些“AAA”评级的CDO瞬间变得一文不值,引发了全面的信任崩溃。

RWA面临着同样的困境。区块链的技术包装,可能让投资者产生一种“技术信任”的错觉,从而忽略了对底层资产信用风险的审慎评估。 一个设计精巧的智能合约、一个流畅的DApp界面,并不能改善一笔即将违约的企业贷款的还款能力。当RWA项目方宣称其产品能提供8%甚至更高的“真实收益”时,链上投资者很难穿透层层法律和技术封装,去判断这个收益率背后,究竟是优质资产的稳健现金流,还是通过承担极高违约风险换来的“风险溢价”。

更进一步,随着市场竞争加剧,RWA项目方为了追求更高的收益率以吸引用户,可能会被迫纳入更高风险的底层资产,这与当年银行为了做大CDO业务而不断放宽贷款标准的情景何其相似。风险的内卷化,最终会导致整个系统的脆弱性不断累积。

1.3 “慢风险”与“快市场”的致命碰撞

RWA引入了一个全新的、可能比传统金融体系更危险的风险传导机制。我们将它称为“慢风险”与“快市场”的碰撞。

慢风险(Slow Risk):指的是链下现实世界资产的风险暴露过程。一笔企业贷款是否会违约,一个商业地产项目是否会烂尾,这些风险的积累和爆发通常是渐进的、缓慢的,以月或季度为单位进行评估。

快市场(Fast Market):指的是链上DeFi金融市场。这是一个7x24小时不间断、以秒级甚至毫秒级进行交易和清算的高度自动化市场。价格发现、套利、清算等行为都在瞬间完成。

RWA恰恰是连接这两个速度迥异世界的桥梁。当现实世界的“慢风险”一旦通过预言机(Oracle)的价格更新被输入到“快市场”中,其后果可能是灾难性的。一笔贷款的违约消息,在传统世界可能需要几天时间来消化和传导,但在DeFi世界,它可能在几分钟内就触发大规模的连锁清算,导致抵押品被抛售、流动性被抽干。

这种风险传导速度的急剧压缩,是RWA相比CDO时代一个全新的、更具破坏性的特征。它意味着系统几乎没有反应和缓冲的时间,一旦风险被触发,就可能瞬间引爆。

二、🌪️ 风险传染路径:当现实世界风险“冲垮”DeFi防火墙

过去,加密世界与现实经济之间似乎存在一道“防火墙”。比特币的涨跌,很大程度上由其内部叙事和资金流动决定。但是,RWA的崛起正在彻底拆除这道墙。它将现实世界的宏观经济风险,如经济衰退、利率飙升、地缘政治冲突等,直接“注入”到DeFi生态的心脏地带。

2.1 传染的起点:宏观经济风险的直接输入

当前RWA市场的主流资产类别是私人信贷(Private Credit),即向中小企业提供的贷款。这类资产对宏观经济环境极为敏感。

经济衰退:企业营收下降,现金流紧张,偿债能力恶化,导致贷款违约率上升。

利率飙升:企业融资成本急剧增加,尤其是对于依赖浮动利率贷款的企业,这可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

当这些宏观冲击发生时,作为RWA底层资产的私人信贷就会出现大规模违约。这些违约信息会通过资产服务商和预言机,转化为链上RWA代币的价格下跌。而这,仅仅是多米诺骨牌倒下的第一张。

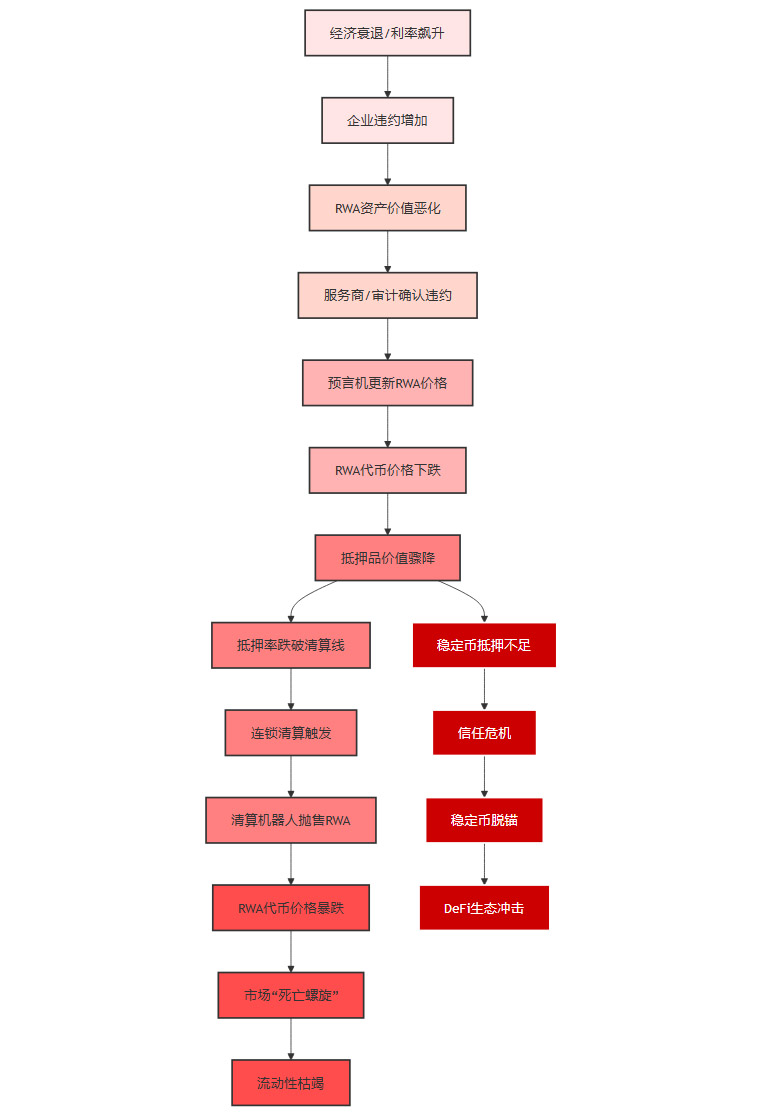

2.2 模拟风暴:一个RWA引发的DeFi崩盘场景

让我们来模拟一个完整的风险传染链条。这个场景的核心参与者包括:RWA发行方、DeFi借贷协议(如MakerDAO或Aave)、稳定币、以及广大的链上投资者。

场景分解:

宏观冲击与链下违约:全球经济下行,大量作为RWA底层资产的中小企业贷款出现违约。这个过程是缓慢的,是“慢风险”的积累。

风险上链:资产服务商确认违约后,信息传递给预言机。预言机更新RWA代币的喂价,其链上价值可能在一次更新中就下跌20%或更多。

DeFi协议连锁清算:在MakerDAO等协议中,这些RWA代币被用作抵押品来铸造稳定币DAI。价格的骤降导致大量抵押债仓(Vaults)的抵押率低于清算阈值。系统自动触发清算程序。

死亡螺旋:清算机器人开始在市场上抛售RWA代币以偿还债务。由于RWA代币本身的流动性远不如ETH或BTC,大规模抛售会立即砸穿市场,导致价格进一步暴跌。这又会触发更多债仓被清算,形成恶性的“死亡螺旋”。

稳定币脱锚:如果RWA抵押品的价值下跌过快,清算无法有效完成,系统将产生坏账。这将直接威胁到稳定币DAI的足额抵押,引发市场对DAI的信任危机。用户会开始恐慌性地将DAI兑换为其他资产,导致DAI的价格跌破1美元,即“脱锚”。

系统性传染:DAI的脱锚将不会是一个孤立事件。作为DeFi世界最重要的稳定币之一,它的崩溃将通过Curve、Aave、Compound等协议,迅速传染到整个DeFi生态,引发全面的流动性危机和信任崩塌。

这个模拟场景清晰地展示了,RWA如何成为一个特洛伊木马,将现实世界的宏观风险引入DeFi的城邦,并利用DeFi高效但脆弱的内在机制,将其放大为一场系统性的灾难。

2.3 衍生品的放大效应:“RWA平方”的幽灵

如果说RWA本身是第一层风险,那么基于RWA的衍生品——我们可以称之为“RWA-squared”(RWA的平方)——则可能将风险呈指数级放大。这包括:

结构化RWA产品:将不同RWA代币打包,再进行分层,创造出新的、更复杂的结构化产品。

RWA指数基金:追踪一篮子RWA代oken的表现。

合成RWA资产:不直接持有RWA,而是通过预言机价格来模拟其价格表现的合成资产。

这些衍生品在提供更多投资选择的同时,也让风险变得更加隐蔽和复杂。它们在系统内增加了杠杆,使得底层资产的一个微小波动,可能通过层层传递和放大,最终在衍生品层面造成巨大的亏损。这与当年基于CDO又创造出CDO²、合成CDO等产品的做法如出一辙,它们正是加速2008年危机蔓延的催化剂。

三、🔳 “透明的黑箱”:区块链上的伪透明悖论

%20拷贝.jpg)

RWA的支持者常常强调区块链技术带来的透明性,认为所有交易记录公开可查,能有效降低欺诈风险。但是,这可能是一种危险的“伪透明”。尽管区块链账本本身是透明的,但对于链上投资者而言,RWA的三个核心环节依然是一个不折不扣的“黑箱”。

3.1 底层资产质量的迷雾

链上投资者能看到的是代币的转移和智能合约的交互,但他们无法穿透屏幕,去核实远在地球另一端的某家工厂的应收账款是否真实存在,或者某处商业地产的出租率和现金流是否如项目方所言。

信息不对称:项目方、资产发起人、律师事务所等链下实体掌握着关于底层资产的全部信息,而链上投资者只能依赖他们单方面披露的数据。

数据披露缺陷:现实中,已有“RWA第一股”之称的Figure公司被质疑其宣称的百亿级链上资产规模与实际可验证的储备金之间存在巨大差异,这暴露了数据披露的根本性缺陷。

“无中生有”的风险:更极端的情况下,不良项目方可能利用这种信息不对称进行欺诈,凭空捏造底层资产,发行“空气RWA”代币。这与传统金融中的庞氏骗局并无本质区别。

3.2 法律权属的“阿喀琉斯之踵”

这是RWA最隐蔽,也可能最致命的风险。你持有一个代表某栋大楼1%所有权的RWA代币,但这真的意味着你在法律上拥有这栋大楼的1%吗?

法律映射的模糊地带:目前,将链上代币与链下资产权益进行强绑定的法律框架在全球范围内仍不成熟。大多数RWA项目通过设立特殊目的实体(SPV)或信托来持有现实资产,然后发行代表该实体权益的代币。这个链条漫长且复杂。

破产清算风险:如果持有资产的SPV或项目方破产,代币持有者是否能作为优先债权人获得清偿?他们的权益是否能对抗其他债权人?这些问题在不同司法管辖区都没有明确答案。

执行的困境:即便法律上承认你的权益,当需要行权(比如投票决定是否出售资产)或追索(比如资产被非法侵占)时,如何协调成千上万的匿名代币持有者采取统一的法律行动,是一个巨大的现实难题。

链上代币的所有权转移是轻而易举的,但链下资产的法律权属变更却是复杂、昂贵且充满不确定性的。 这种“链上轻松,链下沉重”的矛盾,构成了RWA的阿喀琉斯之踵。

3.3 中心化依赖的隐形枷锁

讽刺的是,旨在“去中心化”的RWA,其生命周期中的每一个关键节点,都高度依赖中心化的链下机构。

资产托管:需要可信的第三方机构来保管房产证、股权证书等法律文件。

资产评估:需要专业的评估公司来对非标资产进行定价。

现金流管理:需要资产服务商来收取租金或还款,并将其分配给代币持有者。

审计与合规:需要律师事务所和会计师事务所来确保整个流程的合法合规。

这些中心化实体,每一个都是潜在的单点故障风险。他们的道德风险、操作风险、甚至破产风险,并不会因为资产“上链”而消失。DeFi用户习惯了代码即法律、无需信任的交互环境,但投资RWA,意味着他们必须重新将信任托付给这些传统的、不透明的中心化机构。

3.4 风险误判的温床:当数据不说谎但也不说全话

“透明的黑箱”最危险的地方在于,它会给投资者一种虚假的安全感,导致风险误判。一个真实的案例是,某RWA项目将工业设备租赁合同代币化,链上数据显示了设备的价值和预计租金收入。但是,一个关键信息——该类型设备极高的技术折旧率——并未上链。投资者基于不完整的数据,高估了资产的残值和未来现金流,其最终的投资回报预估出现了高达60%的偏差。

数据本身可能没有说谎,但没有讲述全部事实的数据,同样具有欺骗性。

表2:RWA的“透明”与“黑箱”

这张表揭示了RWA的本质矛盾。投资者看到的“透明”,可能只是冰山一角,而决定资产真实价值和安全性的绝大部分,都隐藏在水面之下的“黑箱”之中。

四、🛡️ 防范与监管:为RWA创新筑牢安全防线

%20拷贝-osmb.jpg)

RWA的未来并非注定重蹈覆辙。它的巨大潜力是毋庸置疑的。但是,要释放这种潜力,前提是必须正视风险,并建立起强大的风险防范与监管体系。这需要行业自律与外部监管双管齐下,从“野蛮生长”走向“规则共识”。

4.1 行业自律:从“野蛮生长”到“规则共识”

在监管框架完全成熟之前,行业自身的努力至关重要。这不仅是为了保护投资者,更是为了整个赛道的长期健康发展。

4.1.1 建立链上信用与风险评估体系

行业需要共同推动建立一套标准化的、可信的链上信用与风险评估框架。这不应是单个项目的自说自话,而应是得到广泛认可的公共基础设施。

多维度交叉验证:评估体系应涵盖资产权属、现金流历史、合规性审查、法律意见书等多个维度,并引入多家独立的第三方机构进行交叉验证。

动态风险评级:信用评级不应是一次性的,而应是动态的。利用链上数据和预言机,实时反映底层资产健康状况的变化,并自动调整RWA代币的风险等级。

声誉系统:为RWA发行方、资产服务商、审计机构等参与方建立链上声誉系统,将其历史表现记录在案,供投资者参考。

4.1.2 制定透明的风险披露标准

“阳光是最好的消毒剂”。行业应联合制定一套强制性的、标准化的信息披露框架。

标准化“尽职调查报告”:要求所有RWA项目方向投资者提供一份标准格式的报告,用简单易懂的语言清晰披露:

底层资产详情:类型、地理位置、账龄、历史违约率等。

法律结构图:清晰展示从投资者到最终资产的完整法律链条和SPV架构。

估值方法与依据:明确说明资产是如何估值的,以及估值更新的频率和方法。

所有相关法律文件:如信托协议、法律意见书、资产购买协议等,应提供公开查阅的链接。

风险因素:全面揭示市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险和操作风险。

链上数据与链下报告的一致性验证:利用技术手段,确保链上报告的关键数据(如资产总值、现金流等)与链下审计报告保持一致,并提供可验证的途径。

4.1.3 开发有效的压力测试与风控机制

项目方和DeFi协议必须将风控置于核心地位,从被动响应转向主动防御。

动态抵押率与债务上限:DeFi协议应根据不同RWA的风险评级,设置动态的、差异化的抵押率和债务上限。对于高风险或流动性差的RWA,应给予更保守的参数。

定期进行极端场景压力测试:协议应定期模拟宏观经济下行、资产大规模违约、流动性枯竭等极端情况,测试系统的稳健性和应急响应能力,并公开测试结果。

设计“熔断”与“缓冲”机制:当RWA价格在短时间内剧烈波动时,可以设计自动暂停清算或限制交易的“熔断”机制,为市场提供冷静和反应的时间,防止“死亡螺旋”的发生。

4.2 监管介入:在创新与风险间“走钢丝”

对于RWA这样一个连接虚拟与现实的“跨界物种”,监管的介入是必然且必要的。监管的目标不是扼杀创新,而是在鼓励创新的同时,守住不发生系统性金融风险的底线。

4.2.1 “穿透式”与“功能导向”的监管哲学

监管的核心原则应该是“穿透式”和“功能导向”,即剥开技术的“外壳”,直击其金融业务的“内核”。

穿透式监管:监管的目光不能停留在“代币”这一层,必须穿透到其代表的底层资产。如果底层资产是证券,那么该RWA就应被视为证券,并纳入现有证券法规的监管框架。这就是“相同活动、相同风险、相同监管”的原则。

功能导向监管:监管应关注其实现的金融功能。如果一个RWA项目实质上在从事吸收公众存款、发放贷款、集合投资等业务,就应遵循相应的金融牌照和监管要求,无论它是否使用了区块链技术。

4.2.2 避免监管的“滞后”与“扼杀”

监管需要与时俱进,在“滞后”和“扼杀”之间找到精妙的平衡。

监管沙盒(Regulatory Sandbox):为RWA创新项目提供一个受控的测试环境。在沙盒内,项目可以在有限的范围内向真实用户提供服务,而监管机构则可以近距离观察其运作模式和风险,从而制定出更具针对性和适应性的监管规则。香港金管局的Ensemble项目就是一个很好的探索。

分层分级监管:并非所有RWA都有相同的风险。监管可以根据底层资产的类型(如国债 vs. 私人信贷)、投资者的合格性(专业投资者 vs. 零售投资者)、市场的流通范围(协议内 vs. 公开交易)等,实施差异化的监管强度。

4.2.3 强化投资者保护与教育

在这样一个信息高度不对称的领域,保护零售投资者是监管的首要职责之一。

强制性风险警示:监管机构应要求RWA发行方在所有销售材料的醒目位置,以最直白的方式向投资者充分披露潜在风险,特别是法律权属的不确定性和资产价值的波动性。

打击虚假宣传:对那些宣传“高收益、无风险”、“保本保息”的RWA项目保持高压执法态势,严厉打击非法集资和金融诈骗行为。多地金融管理部门已对此类风险发出明确提示。

投资者适当性管理:对于结构复杂、风险较高的RWA产品,应仅限于合格的专业投资者参与,并建立严格的投资者适当性评估流程。

43. 综合治理框架:一个理想化的模型

为了更直观地展示一个理想的RWA治理体系,我们可以构建一个包含行业、监管和技术三个层面的综合框架。

表3:RWA综合治理框架

这个框架展示了,防范RWA风险并非单一部门的责任,而是需要技术、市场和法律三方协同努力,构建一个多层次、立体化的防御体系。

结论

RWA无疑是金融数字化浪潮中激动人心的一章。它为DeFi生态注入了真实世界的价值和可持续的收益,也为数百万亿美元的传统资产打开了通往高效金融市场的大门。这既是金融创新的机遇,也是系统性风险的挑战。

我们必须清醒地认识到,技术无法改变底层资产的质量,也无法凭空消除风险。RWA的本质,延续了传统金融结构化创新的双刃剑属性。链下资产的不透明、法律合规的复杂性、以及跨境监管的挑战,都可能成为系统性风险的“引爆点”。如果行业被短期的高收益叙事所蒙蔽,忽视了对风险的敬畏和对规则的遵守,那么RWA很可能从一场“资产上链”的金融革命,演变为下一场“加密次贷危机”的导火索。

RWA的未来,既取决于技术创新的想象力,更取决于合规治理与风险防控的执行力。只有将合规置于核心,将风险防控作为创新的基石,在技术、合规、风险治理三者协同下,RWA才能真正行稳致远,成为金融创新的有益探索,而非下一个需要被救助的风险爆发点。

📢💻 【省心锐评】

RWA是金融叙事的双刃剑。若无坚实的法律确权与穿透式风控为基石,资产上链的宏大构想,极易沦为一场关于危机的警世寓言。技术无法替代信任,合规才是行稳致远的唯一路径。

.png)

评论