【摘要】eVTOL产业正从技术验证转向商业闭环。本文深度剖析其商业化元年的技术经济性模型、双轨运营模式的技术栈分野,并锁定实现规模化盈利必须跨越的五大核心技术瓶颈。

引言

2025年,正成为电动垂直起降飞行器(eVTOL)产业的一个系统性拐点。行业的叙事逻辑正在发生根本性转变,焦点从展示炫酷的飞行能力,迅速切换到验证严谨的盈利能力。当全球首批获得“三证”的吨级eVTOL开始交付,当各大厂商在进博会这样的窗口展示的不再是概念模型,而是与“空中公交”、“空中出租”紧密捆绑的运营方案时,一个明确的信号已经发出,eVTOL正试图从技术设想的蓝图,真正降落到商业运营的现实土壤。

这一过程,远非单纯的技术迭代。它是一个复杂的系统工程问题,涉及飞行器本身的技术经济性、两种主流运营模式背后的技术栈差异,以及一系列制约规模化的核心技术瓶颈。本文将从技术架构师的视角,层层拆解eVTOL从“能飞”到“能赚钱”所必须构建的完整技术与商业逻辑。

一、 ❖ 商业化元年,一个系统性拐点的来临

%20拷贝.jpg)

商业化元年的确立,并非由单一事件定义,而是一系列关键节点共同作用的结果。它标志着产业生态、监管框架与市场认知达到了一个可以开启商业化探索的临界点。

1.1 标志性事件的解读

两个标志性事件构成了元年的基石。

其一,以第八届进博会为代表的行业展会,成为商业方案的竞技场。与往年不同,2025年的展台主角是接近量产的机型与成熟的运营解决方案。这表明头部企业已完成核心技术验证,进入产品化和市场化阶段。资本和市场的关注点,也随之从飞行性能参数转向了单位座公里成本、日均周转架次等更具商业价值的运营指标。

其二,全球首架“三证齐全”的吨级eVTOL(如亿航EH216-S)实现交付。这里的“三证”即型号合格证(TC)、生产许可证(PC)和单机适航证(AC)。这套组合拳的意义在于,它为eVTOL的商业运营提供了最根本的合法性与安全性背书。

TC 证明了设计的安全性与合规性。

PC 证明了制造商具备持续生产符合设计标准的产品的能力。

AC 则是每一架出厂飞行器可以投入商业运营的“身份证”。

这一突破,意味着eVTOL不再是“实验室”或“展台”的孤立产品,而是可以被纳入商业体系的标准化资产。

1.2 初期商业场景的锚定

商业化的起步,必然是选择性的,而非全面铺开。行业普遍共识是,从风险可控、价值明确的场景切入,逐步迭代。

“先货后客”成为主流路径。低空货运,特别是夜间货运,对噪音、飞行路线的社会影响较小,安全冗余要求相对客运更低,监管审批流程也更为顺畅。通过货运场景,运营商可以积累大量的飞行数据、验证运维体系、优化调度算法,为后续载客运营打下坚实基础。

首批载客应用场景则高度聚焦于特定需求。

机场快线:连接市中心CBD与机场,解决地面交通拥堵痛点,需求稳定且付费意愿高。

城市环线/跨江跨岛:针对被地理屏障分割的城市区域,提供高效的短程通勤方案。

景区通勤:在特定旅游区域内提供观光或接驳服务,具有高附加值。

这些场景的共同点是航线相对固定、起降点少、需求可预测,便于初期运营管理和空域协调。

1.3 基础配套设施的同步演进

eVTOL的飞行,离不开地面和空域基础设施的支持。商业化元年,同样是这些配套设施从规划走向落地的关键时期。

低空空域管理:从粗放式管理向精细化、数字化管理演进。无人驾驶航空器交通管理(UTM)系统的建设正在提速,旨在为大规模、高密度的低空飞行活动提供安全间隔、航线规划与冲突解脱服务。

起降场(Vertiport)建设:标准化的起降场设计、建设与运营规范正在逐步出台。这不仅包括物理设施,还涵盖了充电、安检、乘客服务等一整套流程。

适航与运营标准:针对eVTOL特性的适航审定标准和商业运营许可(如CCAR-135部)的适配性修订,为行业规模化发展提供了法规依据。

1.4 现实的盈利约束

尽管前景光明,但初期的商业化仍面临严峻的现实约束。全天候运营能力、单机高周转效率和持续的高上座率,这三者是决定盈利与否的关键变量,但在当前阶段尚未全面具备。盈利模式对规模效应和技术进步高度敏感,任何一个环节的短板都可能导致商业模型的失效。

二、 ❖ 技术经济性解构:“60元飞20公里”的系统账本

“60元飞20公里”这类普惠价格目标,是衡量eVTOL能否成为大众交通工具的试金石。它不是一个简单的定价策略,而是一个高度复杂的**技术经济性(Techno-economics)**模型推导出的结果。要实现它,必须对成本结构进行极致的优化。

我们以一个典型的4-5座机型、20公里单程、飞行10分钟的标准化场景为例,对其成本进行精细化拆解。

2.1 成本模型的顶层设计

eVTOL的单次飞行总成本(Total Cost per Flight)主要由五部分构成。Total Cost = C_energy + C_battery + C_mro + C_capital + C_ground + C_labor

其中:

C_energy: 能源成本C_battery: 电池折旧成本C_mro: 维修与保养成本C_capital: 飞行器资本摊销成本C_ground: 地面场站与空域使用成本C_labor: 人力成本

要将乘客单次票价控制在60元,假设上座率为85%(约3-4人),则单次飞行的总成本必须控制在200-240元区间。

2.2 核心成本单元的精细拆解

下表详细分析了各成本单元的构成、当前水平及优化路径。

2.3 规模效应与运营效率的乘数效应

上述成本控制目标的实现,高度依赖两大运营效率指标。

2.3.1 高频次周转 (High Turnaround Rate)

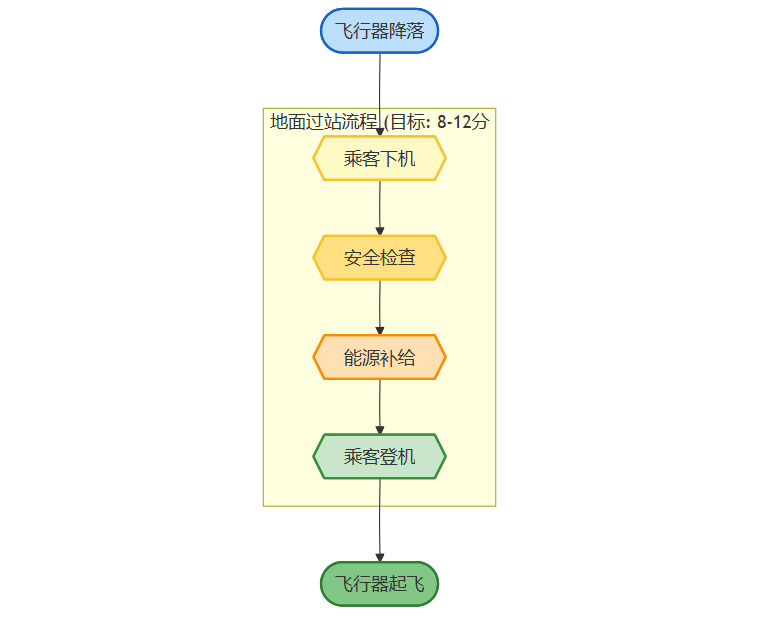

这是摊薄固定成本(如飞行器折旧、场站租金)的核心手段。要实现单机日周转≥30架次的目标,意味着地面过站时间必须被压缩到极致。

这个流程中的瓶颈在于能源补给。无论是大功率快充还是换电,都需要在5-8分钟内完成,这对充电桩功率、电网容量、电池热管理以及换电机械结构的可靠性提出了极高要求。

2.3.2 高上座率 (High Load Factor)

确保平均上座率≥85%,是保证票务收入覆盖成本的关键。这需要复杂的**收益管理(Revenue Management)**系统支持。

动态定价:根据时段、需求热度、预定时间等因素,实时调整票价,实现收益最大化。

需求预测:利用大数据和机器学习算法,精准预测不同线路、不同时间的客流,为运力投放和调度提供决策依据。

2.4 价格敏感性分析

综合来看,“60元飞20公里”的目标对所有运营参数都极其敏感。在商业化初期,由于技术成熟度、运营规模和供应链成本的限制,“70–120元/20公里”的票价区间可能更为现实。普惠价格的实现,是一个需要技术持续演进、运营不断优化、规模不断扩大的长期过程。

三、 ❖ 运营模式的双轨博弈与技术栈分野

%20拷贝.jpg)

在商业化路径上,eVTOL主要呈现出“空中公交”和“空中出租”两种运营模式。它们并非简单的服务差异,其背后是截然不同的技术架构和运营逻辑。

3.1 “空中公交” (Aerial Shuttle) 模式

3.1.1 运营特征与适用场景

特点:固定线路、固定时刻表、固定站点。

类比:空中的“地铁”、“机场快线”。

适用场景:连接城市核心枢纽(机场、高铁站、CBD)的高密度通勤走廊。

3.1.2 技术栈要求

“空中公交”模式的技术栈,核心是效率和确定性。

3.1.3 优劣势分析

优点:运营效率高,便于监管,初始投资和技术风险相对可控,易于在特定线路上快速形成规模效应。

局限:服务灵活性差,无法满足分散的、个性化的出行需求,网络覆盖范围有限。

3.2 “空中出租” (Aerial Taxi) 模式

3.2.1 运营特征与适用场景

特点:按需服务、点对点、动态线路。

类比:空中的“网约车”。

适用场景:覆盖整个城市的、满足即时性、个性化出行需求的服务网络。

3.2.2 技术栈要求

“空中出租”模式的技术栈,核心是动态、实时和智能化。

3.2.3 优劣势分析

优点:服务灵活,用户体验好,能够最大化发掘市场潜力。

局限:技术复杂度、运营难度和安全管理挑战极大,对智能系统和监管能力的要求远超“空中公交”模式。

3.3 混合运营模式的探索

在实际商业化进程中,纯粹的“公交”或“出租”模式可能都不是最优解。更可能出现的是混合模式或渐进式发展路径。

初期:以“空中公交”模式在几条黄金线路上启动,验证商业模型。

中期:在公交网络基础上,引入有限的“空中出租”服务,覆盖热点区域。

远期:随着UTM系统和自动化技术成熟,逐步过渡到以“空中出租”为主的城市级服务网络。

此外,**“夜间货运、白天客运”**的模式,也能最大化单机资产的利用率,是早期运营商探索的重要方向。

四、 ❖ 商业化前夜的五大核心技术瓶颈

%20拷贝.jpg)

尽管商业化的曙光已现,但要实现大规模、高可靠、低成本的运营,eVTOL产业仍需跨越五道关键的技术门槛。这些瓶颈相互关联,共同决定了商业化的最终进程。

4.1 瓶颈一:电池系统的工程化“不可能三角”

电池是eVTOL的心脏,也是当前性能与成本最核心的制约因素。它面临着一个经典的工程化“不可能三角”问题:能量密度、功率特性(含充电速度)、循环寿命与安全性,这几者之间难以同时达到理想状态。

4.1.1 能量密度与续航的现实边界

电芯层面:当前主流的高镍三元锂电池,电芯能量密度约在280–320 Wh/kg。

电池包(Pack)层面:考虑到热管理系统、结构件、BMS(电池管理系统)等辅助部件的重量,Pack级的能量密度会衰减至180–220 Wh/kg。

这个能量密度水平,在保证足够安全冗余(如30分钟备用电量)的前提下,仅能支持eVTOL实现50-150公里的有效商业航程。这极大地限制了其应用场景,使其难以覆盖更广阔的城际通勤需求。

4.1.2 循环寿命与高频快充的矛盾

商业运营要求电池具备**>1500次**的循环寿命,以摊薄高昂的初始购置成本。然而,高频次的大功率快充会对电池材料结构造成不可逆的损伤,加速容量衰减。

材料挑战:需要开发更稳定的正负极材料(如硅碳负极)、电解液添加剂来抑制副反应。

热管理挑战:快充过程会产生巨大的热量,需要极其高效且精准的液冷或相变材料热管理系统,将电芯温差控制在极小范围内,否则会严重影响电池寿命和安全性。

4.1.3 换电方案的系统性难题

为了绕开快充瓶颈,换电成为一个备选方案。但它引入了新的复杂性。

标准化与一致性:不同厂商、甚至同一厂商不同批次的电池包,其电气性能和机械接口必须高度一致,这对供应链管理提出了极高要求。

机械可靠性:自动换电设备本身需要极高的可靠性,任何一次机械故障都可能导致整个起降场运营中断。

认证复杂性:换电接口和电池包本身作为飞行器的关键部件,需要通过严苛的适航认证,流程复杂且周期长。

4.2 瓶颈二:复杂环境下的全天候适航性

商业运营要求的是7x24小时的服务能力,但eVTOL作为一种小型飞行器,对复杂环境的适应能力是其一大软肋。

4.2.1 城市微气象的挑战

城市环境中的飞行,远比开阔空域复杂。

“城市峡谷”效应:高楼大厦会干扰和遮挡GPS信号,导致导航定位精度下降。同时,楼宇间的风场会变得极其紊乱,形成难以预测的阵风和湍流。

电磁干扰:密集的通信基站、高压线等会产生复杂的电磁环境,对飞行器的飞控和通信系统构成潜在威胁。

4.2.2 恶劣天气的应对能力

结冰(Icing):这是小型飞行器的天敌。旋翼或机翼表面的微小结冰都会严重破坏气动性能,导致失速或失控。开发低功耗、高效率的防冰/除冰系统是关键。

强降雨与低能见度:大雨会影响传感器(如摄像头、激光雷达)的性能,低能见度则对飞行器的自主起降和避障能力提出了极高要求。

要提升全天候能力,必须依赖机载多源感知融合(视觉、毫米波雷达、激光雷达)技术、高精度的临近天气预报系统以及能够应对突发状况的智能决策与飞行控制算法。

4.3 瓶颈三:从辅助驾驶到完全自主的认证鸿沟

人力成本是eVTOL运营成本的重要组成部分,实现高度自动化乃至完全自主飞行,是降低成本的终极路径。但这条路充满挑战。

4.3.1 “1对多”远程监管模式的过渡

在完全无人驾驶技术成熟前,由一名远程驾驶员在地面监控多架eVTOL的“1对多”模式,被视为一个重要的过渡阶段。该模式的技术前提是:

高可靠、低延迟的数据链:确保地面站与飞行器之间控制指令和状态信息的稳定传输。

高度智能的机载自主系统:飞行器必须具备处理绝大多数常规和异常情况的能力,仅在极端紧急情况下才需要人工介入。

人机交互界面的优化:确保远程驾驶员能够高效、直观地监控多架飞行器的状态,并做出正确决策。

4.3.2 适航认证的漫漫长路

无论是飞控软件、感知算法还是决策系统,其复杂性和代码量都远超传统飞机。如何按照民航业极其严格的**DO-178C(软件)和DO-254(硬件)**等标准进行开发、测试和验证,并通过适航审定,是一个巨大的工程挑战。尤其是对于基于人工智能的算法,其“黑盒”特性和不可解释性,给适航认证带来了全新的难题。

4.4 瓶颈四:起降场与地面电力配套的能力上限

飞行器本身的技术突破,必须有强大的地面基础设施作为支撑。

4.4.1 起降场的高吞吐量设计

一个商业成功的起降场,必须像一个高效的“航空港”。单机位每小时处理≥5-6架次是实现盈利的基本要求。这需要对乘客流线、安检流程、飞行器地面滑行/牵引、能源补给等所有环节进行精细化设计和优化,消除瓶颈。

4.4.2 电力设施的挑战

一个拥有数个快充桩的eVTOL起降场,其瞬时充电功率可达兆瓦级,相当于一个小型商业综合体的用电负荷。

电网冲击:高频次的大功率充电会对区域电网造成巨大冲击。

解决方案:必须在场站内部署储能系统(BESS),在用电低谷时充电,在充电高峰时放电,起到“削峰填谷”的作用,降低对电网的依赖和电力成本。同时,需要智能的**能量管理系统(EMS)**来协同调度充电、储能和电网取电。

4.5 瓶颈五:供应链的成熟度与维修生态的构建

规模化运营的前提是拥有一个成熟、稳定且成本可控的供应链。

4.5.1 核心部件的量产挑战

电机、电池、飞控计算机、作动器等核心部件,不仅要满足航空级的可靠性要求,还要能够大规模、低成本地生产。这需要打通从原材料、核心元器件到系统集成的全产业链,平衡性能、成本与品质。

4.5.2 全新的数字化维修(MRO)体系

eVTOL的维修保养模式与传统飞机截然不同。其高度电气化、软件定义化的特性,要求建立一套全新的数字化MRO体系。

预测性维护:利用机载传感器和健康管理系统(HUMS)收集的数据,通过算法预测部件的剩余寿命(RUL),在故障发生前进行更换,最大化飞行器的可用时间。

数字化工具:利用AR/VR技术辅助维修人员进行培训和操作,建立数字孪生模型进行故障仿真和维修方案验证。

结论

eVTOL产业从“能飞”到“能赚钱”的跨越,本质上是一场系统工程的革命。它不是单一技术的线性突破,而是飞行器技术、运营管理科学、基础设施建设和产业生态协作的深度耦合与共同进化。

2025年作为商业化元年,其真正意义在于开启了真实世界的数据闭环。通过在局部场景的商业试运营,行业将首次获得大规模、高保真的运营数据。这些数据将反过来驱动技术迭代、优化经济模型、完善监管法规,形成一个正向循环。

预计在未来2-3年内,我们将看到eVTOL在机场快线、特定旅游线路等场景率先实现商业闭环。而要实现“60元飞20公里”的普惠出行愿景,让eVTOL从“高端噱头”真正融入城市交通的毛细血管,则需要行业在电池技术、自主飞行和基础设施网络化等核心瓶颈上持续投入与攻坚,这一过程可能需要等到2027–2030年才能初具规模。这条通往天空的商业航路已经开启,前方的挑战与机遇同样巨大。

📢💻 【省心锐评】

eVTOL的商业化,核心是解一道严苛的系统成本方程。技术是系数,运营是变量,规模是指数。只有当三者协同优化,普惠的“空中出行”才能从愿景变为现实。

.png)

评论