【摘要】真实数据资产(RDA)作为“实数融合”的创新范式,正凭借其解决真实世界资产(RWA)信任难题的独特能力,在政策与资本的双重驱动下崭露头角。然而,分析师普遍认为,RDA仍处概念探索阶段,其短期内的市场体量、交易价值及对企业基本面的实质性贡献均显有限,与成熟的RWA市场存在巨大差距,投资者需警惕概念炒作背后的估值风险。

引言

在数字经济的浪潮中,万物皆可数据化,数据也正以前所未有的速度成为核心生产要素。当人们还在热议真实世界资产(RWA)如何将物理世界的价值映射到数字领域时,一个更具颠覆性的概念——真实数据资产(RDA),已经悄然从黄浦江畔的上海数据交易所萌发,并迅速点燃了资本市场的想象力。RDA,这个听起来有些抽象的名词,其背后是“实数融合”的宏大构想,试图用流动的、可信的数据为冰冷的实体资产注入新的生命力。

前景无疑是广阔的。从政策的加持到产业的初步探索,RDA似乎正走在一条通往价值蓝海的康庄大道上。但是,市场的喧嚣之下,总有冷静的声音在提醒我们放慢脚步。资深科技首席分析师宁华的观点颇具代表性,他指出,目前A股市场的RDA标的体量尚小,交易价值短期内无法与RWA相比。这盆“冷水”恰逢其时。它迫使我们从热潮中抽身,去审视RDA光环之下的现实骨感。它究竟是下一个时代的价值引擎,还是一场由概念驱动的短期狂欢?本文将深入剖析RDA的内在逻辑、应用潜力,并直面其在商业化落地过程中必须跨越的重重挑战。

📈 一、RDA的诞生与“实数融合”的深层逻辑

%20拷贝-pmfo.jpg)

1.1 从RWA到RDA,一次信任范式的进化

要理解RDA,我们必须先谈谈它的“前辈”RWA。RWA(Real World Assets)的核心是将现实世界中的资产,比如房产、债券、艺术品,通过代币化的方式搬到区块链上。这个想法很好,它能极大地提升资产的流动性。但它有一个致命的弱点,那就是信任的脆弱性。

链上的代币如何确保链下资产的真实性、完整性和状态?你持有的代表一栋房产的代币,如何确信这栋房子没有被抵押、没有损坏,甚至依然存在?这种链上与链下的“信任鸿沟”,一直是RWM难以大规模普及的根本障碍。

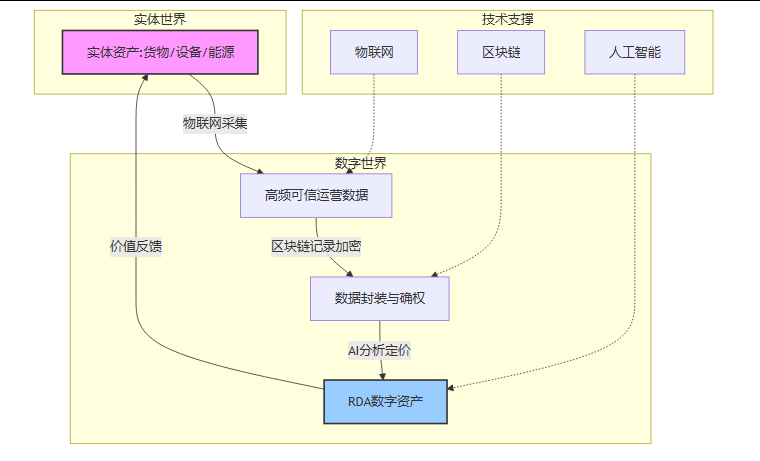

RDA(Real Data Assets)的提出,正是为了填补这一鸿沟。它由上海数据交易所首创,其核心理念是**“实数融合”**。这个词听起来很玄,但拆开来看就很容易理解。

“实” 指的是实体经济中的各类资产,比如一船正在远洋航行的货物、一座正在发电的风力发电机、一批存放在仓库里的钢材。

“数” 指的是这些实体资产在全生命周期中,通过物联网(IoT)等技术实时产生的高频、可信的运营数据。比如货船的GPS轨迹和货舱温湿度、风力发电机的转速和发电量、仓库钢材的库存数量和周转率。

RDA做的,就是通过区块链等技术,将这些动态的、鲜活的“数”与静态的“实”进行深度绑定和封装,形成一个标准化的、可确权、可交易、可融资的全新数字资产。简单来说,RDA不再仅仅是实体资产的一个静态“身份证”,而是它实时、动态的“心电图”。数据的真实性,为资产的真实性提供了最强有力的背书。

1.2 技术基石,驱动RDA从概念走向现实

“实数融合”的构想并非空中楼阁,它的实现依赖于多种前沿技术的协同发力。这些技术共同构建了RDA的可信基础设施。

物联网(IoT)

这是数据采集的源头。遍布在实体资产上的传感器,如同神经末梢,7x24小时不间断地采集着资产的各项运营数据,确保了数据的高频性和实时性。区块链(Blockchain)

这是信任构建的核心。所有采集到的数据都会被记录在分布式账本上。区块链的不可篡改和可追溯特性,保证了数据从产生到流通过程中的真实性和完整性,从根本上杜绝了数据造假的可能性。同时,智能合约还能自动执行交易和清算,实现了资产的确权和价值流转。人工智能(AI)

这是价值发现的引擎。海量的运营数据本身可能只是无序的数字。AI算法可以对这些数据进行深度分析和建模,从中挖掘出资产的真实状况、潜在风险和未来价值。比如,通过分析设备的运行数据,可以预测其故障概率,从而为资产进行更精准的定价。

这三种技术的融合,形成了一个从数据采集、确权到价值挖掘的完整闭环,为RDA在金融、贸易、能源等领域的规模化落地提供了坚实的技术基础。

💡 二、破局之路,RDA如何重塑资产信任与价值发现

RDA的价值不仅在于技术上的创新,更在于它对传统商业模式的深刻重塑。它像一把钥匙,打开了许多过去因信任缺失而无法触及的价值空间。

2.1 供应链金融的“信任之锚”

供应链金融是RDA最典型的应用场景之一。传统模式下,中小企业常常因为缺乏足够的抵押物和信用记录而难以获得银行贷款。即便他们拥有仓库里的存货,银行也因为难以实时监管这些存货的状态而不敢轻易放贷。

RDA彻底改变了这一局面。

资产透明化

通过在仓库中部署IoT设备,企业的一批钢材从入库、存储到出库的全过程数据,包括数量、质量、存放环境等,都被实时记录并上传至区块链。信用数据化

这些数据构成了一个RDA,它动态反映了这批钢材的真实状况。银行不再需要派人去现场盘点,只需通过访问这个RDA,就能对抵押品的价值和风险了如指掌。融资自动化

基于这个可信的RDA,企业可以轻松地向金融机构申请贷款。甚至可以通过智能合约,实现当货物售出后,贷款的自动偿还。

在这个过程中,RDA扮演了连接产业与金融的“信任之锚”。它将企业的“动产”变成了银行认可的“不动产”,极大地提升了资产的流动性和融资效率,尤其为解决中小企业的融资难问题提供了全新的解决方案。

2.2 工业互联网的价值新维度

在工业互联网领域,RDA同样展现出巨大的潜力。一台昂贵的精密机床,其价值不仅在于设备本身,更在于它在生产过程中产生的大量运行数据。这些数据包含了设备的健康状况、生产效率、能耗水平等核心信息。

过去,这些数据往往被沉淀在企业内部,其价值未能被充分挖掘。通过RDA化,这些数据可以被转化为一种新的资产。

设备融资租赁

租赁公司可以将设备的运行数据封装成RDA,作为评估设备残值和租赁风险的依据。运行状况良好的设备,其RDA信用更高,可以获得更优惠的租赁条款。预测性维护服务

设备制造商可以基于RDA数据,为客户提供精准的预测性维护服务。甚至可以将“设备不宕机”作为一种服务打包出售,其定价就基于RDA所反映的设备健康度。碳资产与绿色金融

在“双碳”背景下,企业的节能减排数据也可以通过RDA化,形成可交易的碳资产。例如,新能源电站的发电数据RDA,可以直接作为绿色信贷或发行绿色债券的底层资产依据。

RDA让数据不再是成本中心,而是变成了可以持续产生现金流的利润中心,为传统产业的数字化转型开辟了全新的价值增长路径。

🚀 三、政策东风与市场热浪,双轮驱动下的RDA生态

%20拷贝-fwbz.jpg)

任何一项颠覆性创新的规模化发展,都离不开政策的支持和市场的追捧。RDA正是在这样“天时地利”的环境中,迎来了发展的黄金机遇期。

3.1 政策红利,为数据资产化铺平道路

近年来,国家层面密集出台了一系列政策,为数据要素的市场化流通和资产化管理提供了前所未有的制度保障。

《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》

这份纲领性文件明确提出要发挥数据要素的“乘数效应”,在多个行业推动数据要素的高效利用。这为RDA的应用场景拓展指明了方向。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

这是里程碑式的政策。它自2024年1月1日起施行,正式解决了数据资产入表的难题。这意味着企业的数据不再仅仅是无形的资源,而是可以被计入财务报表、能够被估值和交易的合法资产。这为RDA的合规化和规模化发展扫清了最大的会计障碍。

政策的密集出台,传递出一个清晰的信号,国家正在以前所未有的力度,推动数据从一种生产资源向一种可交易资产的转变。而RDA,正是实现这一转变的最佳实践路径之一。

3.2 资本市场的热烈回应

政策的东风迅速吹向了资本市场。2024年以来,RDA概念在A股市场异军突起,成为最受关注的热点之一。

主力资金和部分嗅觉敏锐的公募基金开始积极布局相关概念股。一批在数据资源、区块链技术和特定产业应用方面有深厚积累的公司,被市场挖掘出来,股价也随之水涨船高。

市场的热烈反响,一方面反映了资本对RDA长期潜力的高度认可;另一方面,也为相关企业提供了充足的资金支持,去进行更大胆的技术研发和商业模式探索。这种产业与资本的良性互动,正在加速RDA生态的形成。以上海数据交易所为例,其2024年的交易额已突破50亿元,显示出数据要素市场化的步伐正在显著加快。

🧊 四、冷静的审视,RDA短期内的现实困境与挑战

%20拷贝-qhbk.jpg)

尽管前景光明,但我们必须清醒地认识到,任何新生事物的发展都不可能一蹴而就。正如分析师所指出的,RDA目前仍处于非常早期的概念探索阶段,其光鲜的外表下,隐藏着诸多现实的挑战。

4.1 市场体量与交易价值的巨大鸿沟

这是RDA面临的最直接、最现实的问题。资深科技首席分析师宁华的观点一针见血,RDA在交易价值和金额体量上,短期内无法与RWA相提并论。

让我们用数据说话。

RWA的市场规模

根据公开数据,全球RWA的市场规模已经从2021年底的约3亿美元,爆炸式增长至2024年的254.4亿美元。更有机构预测,到2030年,这一数字将达到惊人的6000亿美元。这是一个已经验证了其商业价值,并且正在高速增长的万亿级赛道。RDA的现状

相比之下,RDA的市场规模尚无明确的统计数据。目前,它更多地停留在地方性试点项目和个别企业的探索上。以上海数据交易所为例,其数千万元级别的交易额,虽然增速很快,但与RWA的百亿美金体量相比,几乎可以忽略不计。

这种体量上的悬殊差距,决定了RDA在短期内难以成为资本市场的主流叙事。它更像是一个“小而美”的故事,而非能够承载大规模资金的宏大篇章。

4.2 “1%的尴尬”,对企业基本面改善有限

市场的热炒,最终需要回归到企业的基本面。一个概念能否持续,关键看它能否为相关公司带来实实在在的收入和利润。从这个角度看,RDA目前的表现还远远不够。

以上海物贸为例,这家公司被市场视为RDA的龙头之一。它确实在上海数据交易所挂牌了数据产品。但是,我们来算一笔账。假设上海数据交易所2024年全年的交易额为5000万元,即便这部分收入全部归上海物贸所有(这显然不可能),相对于其数十亿元的年营业收入,贡献也不足1%。

这个“1%的尴尬”精准地揭示了RDA目前的处境,即“雷声大,雨点小”。数据资产的交易,对于这些体量庞大的传统企业来说,更像是一个创新业务的点缀,短期内根本无法撼动其主营业务的根基,也无法从根本上改善其财务报表。

4.3 商业模式的“无人区”,盈利路径尚不清晰

RDA的商业模式,目前仍是一片需要探索的“无人区”。

盈利模式单一且被动

当前,RDA的推进极度依赖地方政府的试点项目和政策驱动。相关企业在其中往往扮演的是技术提供方或数据资源方的角色,缺乏主导权。盈利模式也多局限于项目制收款或少量的交易分成,缺乏可持续、可规模化的商业闭环。流通环节的重重阻碍

数据资产挂牌交易,仅仅是万里长征的第一步。要实现真正的流通,还需要解决一系列棘手的现实难题。数据权属问题 数据的采集、持有、加工、使用权如何清晰界定?

数据标准化问题 不同来源、不同格式的数据如何形成统一的、可交易的标准品?

数据定价机制 如何科学、公允地为一份动态的数据资产定价?

隐私与安全问题 在数据流通过程中,如何确保商业机密和个人隐私不被泄露?

这些问题每一个都是世界级的难题,它们的解决需要法律、技术、商业等多方面的协同突破,绝非一日之功。

4.4 估值泡沫与市场风险

在美好的叙事和有限的基本面之间,往往会催生出估值的泡沫。当前,部分RDA概念股的估值已经处于历史高位,市盈率远超行业平均水平。

这种高估值背后,更多的是市场对未来预期的透支,而非对当前业绩的认可。这意味着,股价对市场的热度和政策的动向极为敏感。一旦政策推进不及预期,或者市场热点转移,这些被高高捧起的概念股就可能面临巨大的估值回调风险。

投资者需要警惕,当前市场的热度中,夹杂了大量的概念炒作和趋势性博弈的成分。追高买入的风险,远大于其可能带来的短期收益。对于高位筹码的持有者来说,兑现压力也在不断累积。

结论

RDA,作为数据要素市场化和“实数融合”理念下的一个重要创新,其描绘的蓝图无疑是激动人心的。它通过一种巧妙的机制,解决了RWA的核心信任痛点,为实体资产的数字化和金融化开辟了一条全新的路径。在政策的强力推动和技术的不断成熟下,RDA的长期价值毋庸置疑,它有潜力成为数字经济时代一个重要的价值增长极。

但是,我们必须将目光从遥远的未来拉回到当下。现实是,RDA依然是一个襁褓中的婴儿。它的市场体量微不足道,商业模式尚在摸索,对企业基本面的贡献微乎其微。资本市场的狂热,与产业的实际发展阶段之间,存在着明显的温差。

对于投资者而言,理性是此刻最宝贵的品质。我们需要清晰地分辨什么是真正的价值投资,什么是短暂的主题炒作。关注RDA的发展是必要的,但更应关注政策的实际落地进度、相关企业的业务真实进展,以及那些看似不起眼却至关重要的基础性难题是否得到解决。

整体来看,RDA的未来值得我们满怀期待,但通往未来的道路必然是曲折而漫长的。在泡沫散去之前,保持一份审慎与冷静,或许才是最明智的选择。

📢💻 【省心锐评】

故事讲得再好,也得看账本。RDA是数据变现的好剧本,但现在连第一幕都还没演完。别急着鼓掌,先看看主角们能不能把道具搬上舞台。

.png)

评论