【摘要】探讨以AI Agent为核心的端到端监控方案。该方案通过重构数据感知、智能决策与自动执行闭环,解决视频业务在规模化、复杂化背景下的运维困境,推动运维范式向人机协同的智能治理演进。

引言

视频业务已成为数字世界的流量基石。用户对流畅、稳定、安全的观看体验有着近乎苛刻的要求。这份体验背后,是日益庞大且异构的技术体系。当终端设备规模触及百万甚至千万级别,当业务链路横跨云、边、端,当网络攻击手法不断翻新,传统的运维模式正迅速触及其能力天花板。

依赖人力堆砌和静态阈值的监控体系,在动态、复杂的现代视频业务面前,显得力不从心。告警风暴、定位黑盒、处置滞后,这“三座大山”持续困扰着每一个运维团队。我们需要的不再是更好的报表或更快的告警,而是一次彻底的范式革命。

AI Agent(智能体)技术的成熟,为这场革命提供了理论与工程上的可行性。它不再是简单的“AI赋能”,而是将AI从一个被动分析的“工具”,升级为能够自主感知、推理、决策并行动的“虚拟运维专家”。本文将深入剖析一套端到端的视频业务智能体监控方案,阐述其架构设计、核心技术、应用场景,并探讨它如何系统性地重塑整个运维生态。

🎯 一、运维困境:从被动响应到主动预防的鸿沟

%20拷贝-vsrg.jpg)

传统视频业务监控体系的失效,根源在于其设计理念落后于业务发展的速度和复杂度。这导致了一系列难以调和的矛盾。

1.1 三大典型痛点

1.1.1 告警风暴与信噪比危机

传统监控系统高度依赖静态阈值。例如,“CPU使用率超过90%”或“带宽利用率高于80%”。在业务高峰期或系统正常扩缩容时,这类阈值极易被频繁触发,产生海量的“无效告fen”。某省级视频平台一夜产生12万条告警,运维团队在海量噪音中疲于奔命,最终错过了真正指向核心故障的关键信号。这本质上是一个**信噪比(Signal-to-Noise Ratio)**极低的场景,运维人员的核心精力被消耗在甄别告警的真伪上。

1.1.2 根因定位的“黑盒”难题

视频业务链路漫长且复杂,一个用户端的“卡顿”现象,其根因可能分布在几十个环节中的任何一个。

终端侧:设备性能瓶颈、应用版本缺陷、进程冲突。

网络侧:家庭Wi-Fi质量、运营商骨干网抖动、CDN节点拥塞。

平台侧:信令服务异常、流媒体服务器过载、编解码逻辑错误。

从用户投诉到定位根因,传统排障流程依赖跨团队协作和人工逐层排查,平均耗时高达47分钟。这个过程不仅效率低下,且高度依赖资深工程师的个人经验,知识无法有效沉淀和复用。

1.1.3 处置流程滞后与风险扩散

传统的故障处理遵循“发现-上报-分析-处置”的线性流程。每一环节都存在时间延迟。当一个安全漏洞或服务异常被发现时,可能已经造成了相当范围的影响。小的安全事件,如一个终端被植入后门,若未被及时处置,可能迅速演变为规模化的盗播或内容篡改事故,对业务造成不可逆的损失。这种“救火队”式的被动处置模式,永远慢于风险扩散的速度。

1.2 智能体监控的破局之道

智能体监控方案并非对传统体系的修补,而是从根本上重构了“监控”这一行为的范式。它将运维的重心从**“事后响应”推向“事前预防”和“事中自愈”**。

从“人盯屏”到“AI巡诊”。智能体能够7×24小时不间断地对海量数据进行多维度、深层次的分析。它基于动态基线和机器学习模型,能够发现那些人类难以察觉的、微弱的异常模式,实现先于用户感知的问题发现。

从“单点监控”到“全局认知”。现代视频业务是一个复杂的分布式系统。单个组件的监控数据往往是片面的。多个智能体协同工作,能够构建起一张涵盖资源、业务、事件的全局拓扑图谱,理解各组件之间复杂的依赖关系和影响路径,实现**从“看见症状”到“洞察病根”**的跨越。

从“手动处置”到“自动闭环”。智能体不仅能诊断问题,还能基于知识库推荐甚至直接执行修复方案。它将诊断、修复、验证等环节融为一体,形成一个高速、可靠的自动化闭环,将运维人员从大量重复性的手动操作中解放出来。

🎯 二、架构设计:构建运维的“全能数字副驾”

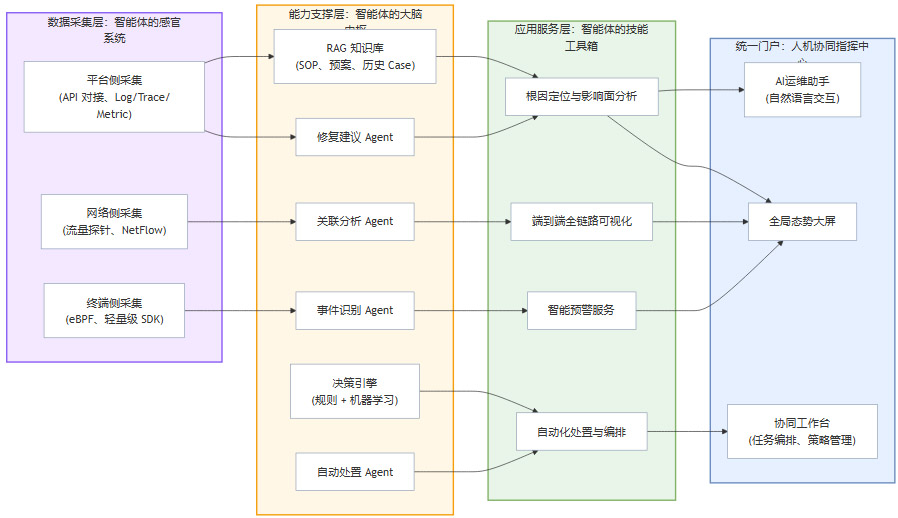

构建一套有效的智能体监控方案,其核心在于设计一个分层解耦、协同高效的架构。我们的方案采用四层架构,但其灵魂在于,智能体并非被固化在某一层的“功能模块”,而是作为一种“意识流”,贯穿于整个体系的始终。

2.1 架构核心:分层解耦与智能体协同

2.1.1 数据采集层 (感官系统)

这是智能体感知世界的基础。数据的质量和广度,直接决定了上层智能的上限。

终端侧。部署轻量级采集插件或SDK。现代技术如eBPF可以在不侵入应用代码的情况下,低开销地采集进程、网络、系统调用等细粒度数据。采集维度覆盖进程行为、应用性能(ANR、Crash)、信令交互、诊断日志。

网络侧。通过在关键节点部署流量探针,结合NetFlow、sFlow等技术,进行**深度包检测(DPI)**和性能指标采集。目标是构建一张实时的网络数字孪生,精准刻画每一条业务流的健康度。

平台侧。与企业现有的监控基础设施(如Prometheus、Zabbix、ELK Stack)进行API对接,实现指标、日志、追踪等数据的统一纳管,避免重复建设和数据孤岛。

2.1.2 能力支撑层 (大脑中枢)

这是整个架构的核心,负责将原始数据转化为有价值的洞察和行动指令。

四大核心智能体。它们是各司其职的专家,后续将详细介绍。

RAG知识库。检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation)是让大模型具备“企业记忆”的关键。我们将历史故障单、应急预案(SOP)、设备手册、架构文档等非结构化数据向量化后存入向量数据库。当智能体需要决策时,能先从知识库中检索最相关的信息,再结合实时数据进行判断,极大提升了决策的准确性和可靠性。

决策引擎。这是一个混合引擎。对于确定性高的场景(如“某类告警必须执行A预案”),采用规则引擎保证执行的刚性。对于复杂和模糊的场景(如“预测未来30分钟某CDN节点可能拥塞”),则采用机器学习模型进行概率性判断。

2.1.3 应用服务层 (技能工具箱)

这一层将底层智能体的能力,封装成运维人员可直接使用的服务和产品功能。

预警消息服务。对告警进行智能降噪、聚类和分级,通过多渠道(钉钉、企业微信、短信)精准推送给相关人员,避免告警疲劳。

端到端可视化。提供从用户终端到后端服务的全链路拓扑和状态可视化,让故障点和影响范围一目了然。

问题发现与关联。将离散的异常点,通过算法自动关联成一个有意义的“故障事件”,并给出根因的推理路径。

2.1.4 统一门户 (人机协同指挥中心)

这是运维人员与智能体系统交互的主界面。它早已超越了传统“监控大屏”的概念。

AI助手。运维人员可以通过自然语言提问,例如“查询过去3小时北京区域的视频卡顿率趋势”或“分析一下告警ID-12345的可能原因”。这极大地降低了系统的使用门槛,实现了从GUI(图形界面)到CUI(对话式界面)的交互升级。

协同工作台。在这里,运维人员可以审阅、干预、批准智能体的处置建议,也可以编排更复杂的自动化流程,真正实现人机协同、互相监督、共同进化。

2.2 智能体分工:四个永不疲倦的AI专家

想象一下,你的运维团队加入了四位能力互补、7x24小时在线的顶级专家。

这四位“专家”通过一个高效的协作流程,形成了强大的群体智能。

战绩示例:

侦察兵:某平台上线后,通过行为分析,恶意进程识别准确率达到99.2%,误报率低于0.1%。

分析师:通过构建业务-资源图谱,将平均故障定位时间从47分钟压缩到3分钟。

顾问官:处置方案推荐准确率达到95%,覆盖了**85%**的常见故障场景。

执行者:自动处置了**60%**的常见故障,显著释放了运维人力。

🎯 三、核心功能设计:智能体如何解决实际问题?

%20拷贝-izjr.jpg)

理论架构最终要落地到具体场景,解决实际问题。智能体方案在视频业务的终端、网络、平台三大核心环节,都展现了其独特的价值。

3.1 终端安全监控:让每台设备都在“受控状态”

对于百万级终端的管理,传统方案几乎束手无策。智能体方案则通过在端侧的轻量级智能,实现了精细化、主动式的管控。

3.1.1 进程异常检测

传统杀毒软件依赖静态的病毒特征库,对未知威胁反应迟钝。智能体则通过行为基线分析来识别异常。

工作原理。Agent在终端本地学习每个进程正常的CPU、内存、网络连接、文件读写等行为模式,建立“行为画像”。任何偏离这个画像的行为,都会被标记为可疑。

实例。某终端上的一个进程,其CPU占用率始终正常,但它在后台频繁与多个陌生的海外IP建立加密连接。这种网络行为严重偏离其历史基线,被智能体识别为一种新型的挖矿木马,并触发了告警和网络阻断。

3.1.2 应用风险管控

自动识别并处置终端上的违规应用和存在风险的版本。

工作原理。维护一个应用风险知识库,包含已知后门版本、违规应用列表等。终端Agent定期扫描已安装应用列表,与知识库进行比对。

实例。某视频APP的一个携带后门的版本,在小范围内被安装到了10台终端上。5分钟内,平台侧的智能体就收到了所有相关告警,并自动下发指令,将这些后门应用统一远程卸载。

3.1.3 信令安全分析

信令是视频业务的“神经系统”,其安全至关重要。

工作原理。基于黑白名单机制,结合异常行为检测,阻断恶意的信令交互。例如,一个终端在短时间内向大量不同设备发起非法的播放请求。

实例。在某热门剧集上线期间,系统监测到大量来自同一IP段的终端,通过伪造的信令尝试盗取播放链接。信令安全智能体识别出这种规模化的攻击模式,并自动将该IP段加入了临时黑名单,成功阻止了一次大规模的盗版尝试。

3.2 网络链路监控:从“连通即可”到“质量可知”

智能体让网络监控具备了“预见性”和“自适应”能力。

性能预测。基于历史网络流量和性能数据,利用**LSTM(长短期记忆网络)**等时间序列预测模型,提前30分钟预警某个CDN节点或骨干网链路可能出现的拥塞风险,为运维人员预留出干预窗口。

流量智能调度。通过DPI技术识别不同的业务流量(如普通用户观看、VIP用户观看、视频上传),在网络拥塞时,自动调整QoS策略,优先保障高价值业务的带宽和时延,实现从“尽力而为”到“差异化服务”的转变。

拓扑动态感知。网络设备变更、路由切换等事件发生后,智能体能自动发现网络拓扑的变化,并实时更新拓扑图。这确保了故障定位和流量调度始终基于最准确的网络现状。

3.3 平台安全监控:内容安全的“电子哨兵”

内容安全是视频业务的生命线,也是智能体价值最大的领域之一。

3.3.1 音视频质量异态检测

工作原理。利用**计算机视觉(CV)**和音频处理模型,对视频流进行实时分析。模型被训练来识别各种质量问题,如花屏、绿屏、静帧、黑屏、音画不同步、卡顿等。

内容一致性比对。通过提取视频流关键帧的**感知哈希(pHash)**或深度学习特征向量,与源视频进行比对。任何不一致都可能意味着内容被篡改或非法插播。

3.3.2 安全事件关联分析

安全设备(如WAF、IDS)会产生大量离散的告警。智能体可以将这些告警串联成一个完整的攻击故事。

实例。系统在1小时内,先后收到了来自同一IP的“端口扫描”告警、针对某服务器的“Web漏洞利用”告警、以及该服务器的“异常数据外传”告警。关联分析Agent将这三个独立的告警,自动聚合成一个名为“数据窃取攻击”的安全事件,并还原了攻击者的完整路径,为后续的溯源和封堵提供了清晰的指引。

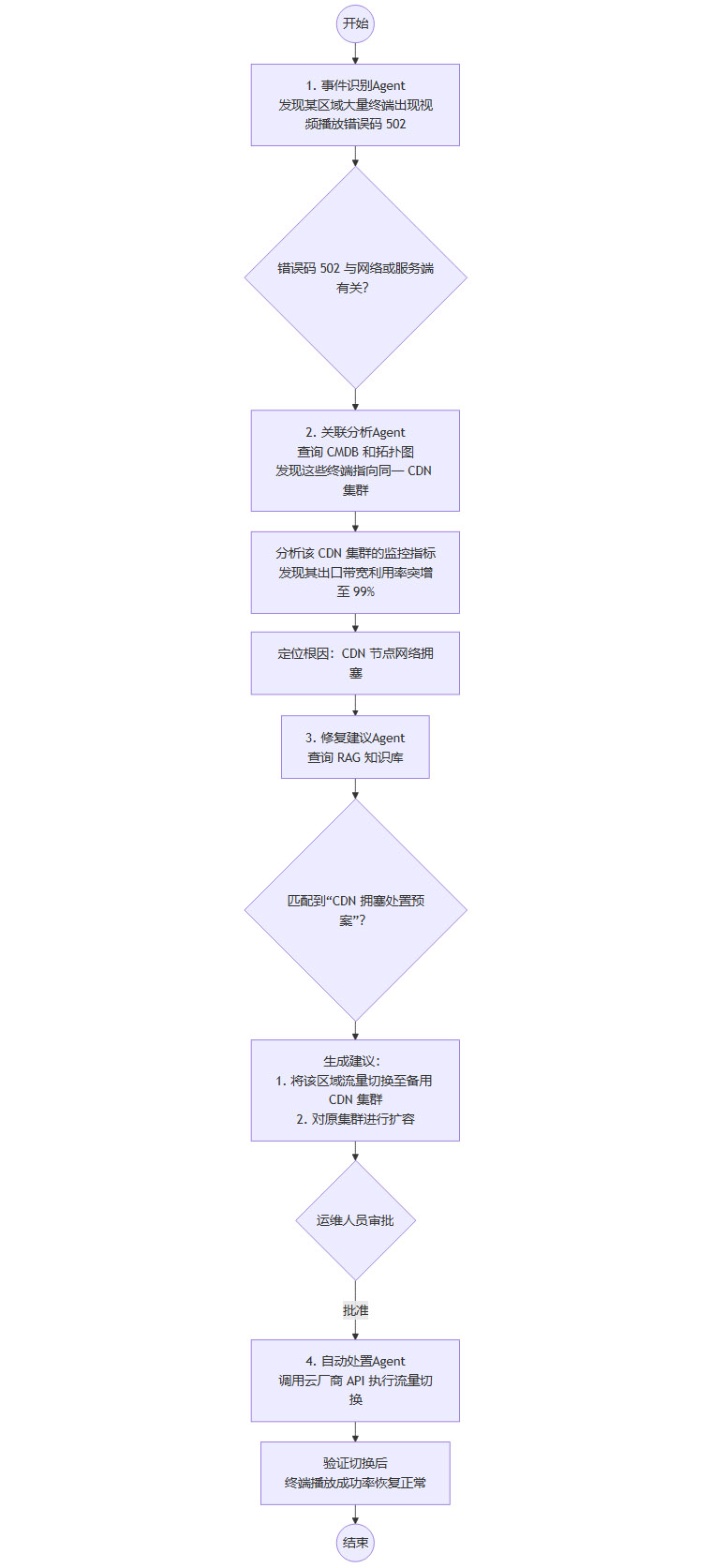

3.4 多智能体协同:1+1>2的群体智能

智能体协同的精华在于**思维链(Chain of Thought)**的无缝传递。下面是一个典型的协同工作流。

在这个流程中,RAG知识库为每一个决策环节提供了强大的知识支撑,最终形成了一个感知-认知-决策-执行-学习的完整闭环。

🎯 四、可观测性体系:智能体的“神经网络”

如果说数据采集层是智能体的“感官”,那么**可观测性(Observability)**体系就是连接感官与大脑的“神经网络”。它决定了智能体对系统状态理解的深度和实时性。这套体系的构建,本身就是一项复杂的系统工程。

4.1 从监控 (Monitoring) 到可观测性 (Observability)

这两个词经常被混用,但其内涵有本质区别。

监控。回答的是**“已知的问题”**。我们预设了一些关键指标(如CPU使用率),并为其设定阈值。当系统出现我们预料到的问题时,监控系统会告警。它善于处理“Known Unknowns”(已知的未知)。

可观测性。回答的是**“未知的问题”**。它不预设问题,而是提供足够丰富的数据和下钻分析工具,让你能够在一个复杂的系统中,通过提问来理解任何前所未见的状态。它旨在解决“Unknown Unknowns”(未知的未知)。

对于动态、复杂的视频业务,我们必须建立可观测性体系,因为故障模式往往是新颖且不可预测的。

4.2 可观测性的三大支柱

业界公认,一个完善的可观测性体系建立在三大数据支柱之上。

4.2.1 指标 (Metrics)

指标是随时间聚合的、可量化的数值数据。它们非常适合用于仪表盘展示、趋势分析和告警。

在视频业务中的应用。

用户体验指标 (QoE):视频首帧加载时间、卡顿率、播放成功率。

业务指标:在线用户数 (DAU)、并发流数量、付费转化率。

系统指标:CPU/内存/磁盘使用率、网络带宽、QPS/RT。

技术选型。Prometheus已成为云原生领域的事实标准。结合Thanos或VictoriaMetrics可以构建高可用、可水平扩展的分布式指标系统。

4.2.2 日志 (Logs)

日志是带有时间戳的、离散的事件记录。它提供了最丰富的上下文信息,是排查具体问题的最终依据。

在视频业务中的应用。

终端日志:记录播放器的每一个状态变化、错误码、用户操作。

信令日志:记录每一次建连、鉴权、心跳的详细过程。

应用日志:记录后端微服务的每一次请求处理、异常堆栈。

技术选型。传统的ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)依然是主流。新兴的Loki则以其更低的存储成本和与Prometheus的良好集成性,在云原生社区中受到欢迎。关键在于结构化日志的推行,将无格式的文本日志转化为JSON等格式,便于机器解析和查询。

4.2.3 追踪 (Traces)

追踪记录了一次请求在分布式系统中所经过的完整路径。它像一根线,将散落在各个微服务中的日志和指标串联起来。

在视频业务中的应用。一次用户点击播放,可能触发终端、接入网关、用户认证服务、媒资服务、CDN调度服务等十几个系统的交互。分布式追踪可以将这次请求的完整生命周期可视化,精准定位延迟瓶颈和错误发生的节点。

技术选型。OpenTelemetry是CNCF(云原生计算基金会)推出的标准化方案,它统一了Metrics、Logs、Traces的数据规范和采集SDK,是构建现代可观测性体系的首选。后端可选Jaeger或Zipkin。

4.3 观察智能体本身

一个常被忽略但至关重要的环节是,对智能体系统本身进行可观测性建设。智能体也是一个软件系统,它同样会出错,其模型性能也可能衰退。

模型性能指标。

识别准确率/召回率:事件识别Agent的性能。

根因定位准确率:关联分析Agent的性能。

RAG检索相关性:修复建议Agent的知识检索质量。

运行状态指标。

决策延迟:从接收数据到做出决策的耗时。

工具调用成功率:自动处置Agent调用外部API的成功率。

资源消耗:智能体自身运行所占用的CPU和内存。

通过监控这些指标,我们可以及时发现模型漂移、知识库过时等问题,并对智能体进行持续的优化和迭代。

🎯 五、治理与风险管控:为智能体戴上“安全缰绳”

%20拷贝-euii.jpg)

赋予AI自动执行的能力,就像交出了一部分系统的控制权。如果没有严格的治理和风险管控机制,一个错误的自动化决策可能引发比原始故障更严重的灾难。因此,信任但要验证,是智能体运维体系的核心原则。

5.1 人在环路 (Human-in-the-Loop)

完全的、无监督的自动化在现阶段是不现实也不安全的。我们必须设计一个人机协同的决策流程,让运维人员成为最终的“仲裁者”和“指挥官”。

运维团队可以根据故障的类型、影响面和处置方案的成熟度,灵活配置不同场景下的自动化层级。

5.2 控制“爆炸半径”

“爆炸半径”(Blast Radius)是指一次错误的自动化操作可能造成的最大影响范围。控制爆炸半径是风险管控的关键。

最小权限原则。自动处置Agent所使用的API密钥或账号,必须被授予完成其任务所需的最小权限。例如,一个负责重启服务的Agent,不应拥有删除数据库的权限。

灰度发布与变更窗口。任何新的自动化策略或修复脚本,都应先在预发环境或一小部分灰度服务器上进行测试。正式执行也应遵循变更窗口制度,避免在业务高峰期进行高危操作。

预执行检查 (Pre-flight Check)。在执行任何变更操作前,Agent必须先运行一系列检查脚本,确认当前系统状态符合执行条件。例如,在切换CDN流量前,先检查备用节点的健康度和容量。

自动化回滚。为每一个自动化处置流程,都设计相应的回滚流程。当Agent检测到处置效果不符合预期时(例如,重启服务后,健康检查持续失败),应能自动触发回滚操作,将系统恢复到变更前的状态。

5.3 持续的评估与护栏

AI模型并非一劳永逸。我们需要建立一套机制,持续评估其表现,并为其设置“护栏”(Guardrails),防止其做出离谱的决策。

建立黄金评估集。定期整理一批典型的历史故障案例,作为“考题”,让智能体系统进行模拟分析和决策。将其决策结果与当时人类专家的处理方式进行对比,量化评估模型的准确性。

幻觉检测。对于使用大语言模型的修复建议Agent,要特别警惕其“幻觉”问题(一本正经地胡说八道)。可以通过交叉验证、引用溯源(要求模型给出其建议所依据的知识库原文)等方式,来检测和抑制幻觉。

🎯 六、演进路径与落地策略

如此庞大的体系不可能一蹴而就。一个务实的、分阶段的演进路径,是项目成功的关键。

6.1 三步走落地策略

第一阶段:奠定基石 - 统一可观测性

目标。打破数据孤岛,建立统一的Metrics、Logs、Traces采集和存储平台。实现全链路业务的可观测。

**关键任务好的,这是文章的剩余部分。

关键任务。

标准化数据采集。全面推行OpenTelemetry标准,对新增和存量服务进行插桩改造,确保数据源的统一和规范。

搭建数据平台。部署和运维Prometheus集群、Loki/ELK集群、Jaeger后端,构建稳定可靠的数据底座。

建设可视化能力。构建核心业务的全局监控大盘和关键服务的黄金指标仪表盘,让团队“看得见”系统的实时状态。

第二阶段:引入智能体 - 开启人机协同

目标。从被动的看报表、收告警,转向由AI辅助分析、提供决策支持。核心是建立信任。

关键任务。

构建RAG知识库。这是冷启动阶段最关键的一步。将运维团队的SOP、历史故障复盘、架构文档等“隐性知识”显性化、结构化,喂给智能体。

上线“侦察兵”和“分析师”。部署事件识别Agent,进行告警的降噪和智能聚类。部署关联分析Agent,为告警提供初步的根因分析和影响面评估。此时,智能体只提供“洞察”,不进行“操作”。

上线“顾问官”。部署修复建议Agent,让它针对告警给出处置建议。运维人员将其建议与自己的判断进行比对,一方面验证模型的有效性,另一方面也为其提供反馈,进行持续优化。

第三阶段:迈向自愈 - 实现自动闭环

目标。针对特定场景,实现从“发现”到“解决”的全流程自动化,真正将人力从高频、重复的故障处理中解放出来。

关键任务。

上线“执行者”。部署自动处置Agent,并建立严格的权限和审批流程。

从低风险场景开始。选择那些模式固定、影响可控的场景作为自动化试点。例如,某个无状态服务的实例健康检查失败,自动进行重启;某个缓存节点的磁盘使用率超过阈值,自动执行清理任务。

逐步扩大范围。在试点成功、建立起团队信心后,逐步将自动化的范围扩大到更复杂的场景,如服务扩缩容、流量切换、数据库主备切换等,并配套完善的灰度、回滚和审计机制。

这个演进路径,本质上是一个信任逐步传递的过程。从信任数据,到信任AI的分析,再到信任AI的执行。

结论

视频业务的运维挑战,是整个IT行业迈向大规模、高复杂度时代的缩影。传统依赖人力和简单规则的运维模式已然走到了尽头。以AI Agent为核心的端到端智能体监控方案,为我们描绘了一幅全新的运维图景。

这套方案的核心,是通过分层解耦的架构和各司其职的智能体,系统性地重构了数据感知、智能决策、自动执行的运维闭环。它以统一可观测性为基石,以多智能体协同为引擎,以严格的治理和风险管控为安全保障,最终目标是构建一个具备“数字免疫力”的自愈系统。

更重要的是,这不仅仅是一次技术工具的升级,更是一场深刻的运维文化和组织变革。它要求运维人员从被动的“救火队员”,转变为主动的“系统设计师”和“AI教练”。他们不再是与机器赛跑,而是与AI协作,共同驾驭日益复杂的数字世界。这条路充满挑战,但它指向的方向,无疑是运维的未来。

📢💻 【省心锐评】

智能体运维的核心,并非用AI取代人,而是构建人机协同的“数字免疫系统”,将运维工程师从“救火队”升级为系统的“总设计师”。

.png)

评论