【摘要】低空经济的崛起推动了通信、导航、监视(CNS)系统的技术革新。北斗网格码与新一代CNS技术的深度融合,正成为低空空域智能化管理的数字底座。本文系统梳理CNS技术的架构、原理、应用场景、技术突破、局限性与未来趋势,全面展现低空经济“神经网络”的全貌。

引言

低空经济正以惊人的速度重塑着城市空间、产业格局与社会生活。随着无人机、城市空中交通(UAM)、低空物流等新兴业态的兴起,低空空域的管理与运营需求日益复杂。传统的通信、导航、监视(CNS)系统在低空环境下暴露出信号遮挡、定位精度不足、监视盲区等诸多短板,难以支撑低空经济的高质量发展。

在这一背景下,北斗网格码与新一代CNS技术的深度融合应运而生。它们共同构建起低空空域的“神经网络”,为飞行器的精细化调度、智能化导航和全域安全监管提供了坚实的数字底座。本文将以技术为核心,系统梳理CNS技术的基本概念、架构、应用场景、技术突破、局限性与未来发展趋势,力求为读者呈现一幅低空经济“神经网络”的全景图。

一、CNS系统的技术全貌与演进逻辑

%20拷贝.jpg)

1.1 CNS系统的基本概念与架构

1.1.1 CNS的定义与作用

CNS,即通信(Communication)、导航(Navigation)、监视(Surveillance),是航空领域空域管理与飞行安全的三大技术支柱。

通信:实现飞行器与地面、飞行器之间的信息交互,是指令下达、状态回传的基础。

导航:为飞行器提供精确的空间定位与航迹引导,保障航线安全与高效。

监视:对飞行器进行实时跟踪与状态监控,是空域安全管理的核心。

1.1.2 CNS系统的传统架构

传统CNS系统主要服务于中高空民航领域,依赖于地面雷达、VHF/UHF通信、GPS导航等设施。其架构特点如下:

然而,低空环境下建筑物密集、地形复杂、飞行器体积小、数量多,传统CNS系统难以满足低空经济的精细化、智能化管理需求。

1.2 低空CNS系统的技术升级

1.2.1 技术升级的驱动力

低空经济业态多元化,飞行器类型、运行模式、应用场景极为丰富。

空域资源有限,需实现高密度、动态、协同的空域管理。

安全与效率并重,要求CNS系统具备更高的精度、实时性与智能化水平。

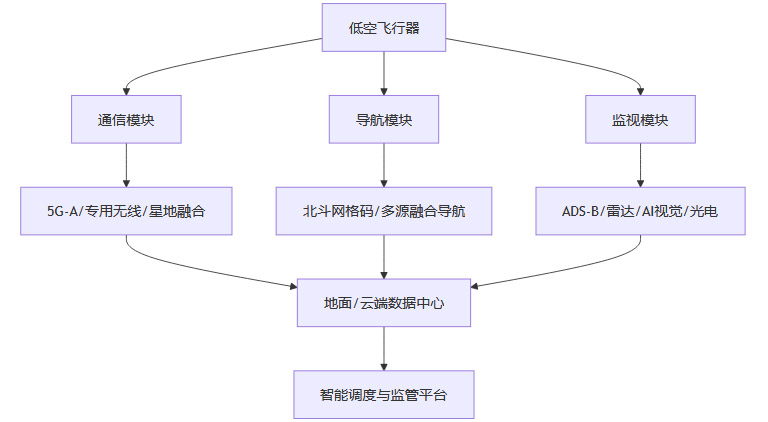

1.2.2 新一代低空CNS系统的架构

新一代低空CNS系统以“高精度、广覆盖、智能化”为目标,融合多种先进技术,形成如下架构:

二、北斗网格码:低空空域的“数字身份证”

2.1 北斗网格码的技术原理

2.1.1 网格码的生成机制

北斗网格码基于北斗三号系统的高精度定位能力,将低空空域划分为高分辨率的三维时空网格单元。每个网格单元拥有唯一的编码标识,形成空域的“数字身份证”。

空间分辨率可达厘米级,支持亚米级、米级等多种精度需求。

编码结构支持三维空间(经度、纬度、高度)与时间维度的灵活扩展。

2.1.2 技术优势

高精度定位:厘米级空间定位,极大提升飞行器航迹跟踪与避障能力。

动态航线规划:支持飞行器根据实时空域状态进行航线调整,避免冲突和拥堵。

标准化数据接口:打通不同平台和设备之间的数据壁垒,促进空域信息共享与多方协同。

加密与安全机制:保障数据传输与空域管理的安全性,适应复杂应用场景。

2.2 北斗网格码的核心功能

三、CNS系统的关键技术突破

%20拷贝.jpg)

3.1 通信(C):5G-A与通感一体的低空通信网络

3.1.1 5G-A与专用无线

5G-A(5G-Advanced)具备更高带宽、更低时延、更强抗干扰能力,适应低空飞行器高速移动与密集组网需求。

专用低空通信网络与地面蜂窝网络协同,保障低空空域的广覆盖与高可靠性。

3.1.2 通感一体基站

通信与感知一体化基站集成毫米波雷达、AI视觉等传感器,实现通信与空域感知的深度融合。

支持飞行器与地面、云端的高速、低延时数据交互,提升通信稳定性与覆盖能力。

3.2 导航(N):北斗网格码与多源融合导航

3.2.1 北斗高精度定位

北斗三号系统提供厘米级定位精度,支持高动态、复杂环境下的导航需求。

结合惯性导航、视觉导航等多源导航方式,构建全天候、全场景的高精度导航系统。

3.2.2 多源融合算法

利用AI与大数据技术,融合多种传感器数据,提升导航系统的鲁棒性与稳定性。

定位误差可压缩至10厘米以内,满足城市空中交通、物流配送等高精度场景需求。

3.3 监视(S):多模态感知与智能监控

3.3.1 多模态监视手段

ADS-B、雷达、AI视觉识别、光电监控等多模态手段协同,实现全域、实时、智能监控。

支持飞行器的精准定位、轨迹回溯、异常告警等功能。

3.3.2 智能监控平台

结合大数据与人工智能,实现空域安全水平与应急响应能力的全面提升。

支持多飞行器协同、动态空域分配、风险评估等智能化管理功能。

四、北斗网格码与CNS系统的应用场景

4.1 城市空中交通(UAM)

支持城市内多点多频次的飞行需求,实现空域资源的高效分配和动态管理。

飞行器可基于网格码进行高密度调度与动态航线调整,保障空中出租车、通勤飞行器等新型交通方式的安全运行。

4.2 物流配送

利用网格码划分专属空域层,支持无人机物流航线的智能规划与实时监控。

提升配送效率与安全性,满足城市、郊区等多样化物流需求。

4.3 应急救援

快速生成应急航线,实时追踪救援飞行器位置与状态,显著提升响应速度与救援效率。

支持灾害监测、医疗物资投送等多元应急场景。

4.4 农业植保与巡检安防

支持无人机在复杂地形下的自动化作业,提升作业精度与覆盖范围。

广泛应用于农业喷洒、电力巡检、石油管道巡检等领域。

五、数据闭环与智能运营体系

%20拷贝.jpg)

5.1 全链条数据闭环

通过“数据采集—分析—决策—执行”的全链条闭环体系,北斗网格码与CNS系统共同构建起低空经济的智能运营基础。

动态标签体系为空域中的飞行器、航线、气象等要素建立多维度标签,实现精细化管理。

5.2 AI与边缘计算

引入人工智能算法与边缘计算技术,提升数据处理效率与实时响应能力。

支持大规模飞行器的智能调度、冲突预警与风险评估,提升空域利用率与安全性。

5.3 智能调度平台

整合多源数据,实现飞行器的智能调度、冲突预警与风险评估。

支持多场景、多任务的协同运营,推动低空经济的规模化、商业化发展。

六、政策支持与标准建设

6.1 国家政策推动

国家层面已将低空经济纳入战略新兴产业范畴,推动相关法规与标准体系建设。

明确北斗网格码的编码规则与数据安全标准,要求2026年前所有商用无人机接入监管系统。

6.2 地方政策创新

地方政府通过专项债券等方式支持低空CNS基础设施建设,目标实现120米以下空域80%以上的智能覆盖。

鼓励产业链上下游协同创新,推动核心技术自主可控。

6.3 标准体系建设

推动北斗网格码与国际空域管理标准对接,参与全球低空数字化规则制定。

建立统一的技术标准、数据接口与安全规范,提升国际竞争力。

七、技术局限性与未来发展趋势

%20拷贝.jpg)

7.1 技术挑战

多源传感器数据融合算法需进一步优化,以应对复杂气象条件下的稳定性问题。

CNS系统在极端环境、边远地区的覆盖能力有待提升。

7.2 安全挑战

需加强网格码加密机制,防范量子计算等新兴技术带来的潜在安全风险。

数据主权与隐私保护成为低空经济数字化进程中的重要议题。

7.3 国际化挑战

推动北斗网格码的国际标准化,参与全球低空数字化规则制定,提升国际竞争力。

加强与国际主流导航系统的兼容性,拓展海外市场。

7.4 未来发展方向

持续提升CNS系统的智能化水平,实现低空经济的规模化、商业化运营。

推动北斗系统与国际空域管理标准对接,助力中国从“低空大国”迈向“低空强国”。

完善法规与治理体系,保障低空经济的可持续发展。

结论

北斗网格码与新一代CNS技术的深度融合,正重塑低空空域管理的基础设施,推动低空经济迈向智能化、高效化与安全化的新阶段。它不仅提升了飞行器的导航精度与空域监管能力,也为城市空中交通、物流配送、应急救援等新兴应用场景提供了坚实支撑。未来,随着技术持续演进与政策体系完善,北斗网格码有望在全球低空经济中占据主导地位,助力中国从“低空大国”迈向“低空强国”。

📢💻 【省心锐评】

“北斗网格码是低空经济的‘TCP/IP协议’——它定义了空域数据的传输规则,而CNS系统则是确保协议落地的‘路由器’与‘防火墙’。”

.png)

评论