【摘要】聚焦低空经济战略,剖析农用无人机如何通过精准变量施肥、空中授粉、应急播种及畜禽消毒等创新应用,驱动智慧农业变革,成为保障粮食安全与推动乡村振兴的“新质生产力”核心引擎。

引言

低空经济的浪潮,正以前所未有的力量拍打着古老的农业堤岸。当“低空经济”被写入国家战略的宏伟蓝图,一个由无人机、大数据、人工智能交织构成的智慧农业新时代,已然拉开序幕。在这场深刻的变革中,农用无人机不再是遥不可及的科技概念,而是田间地头、果园牧场中触手可及的“新农具”。它以高效、精准、智能的姿态,飞越传统农业的沟壑,正深刻地重塑着耕、种、管、收的每一个环节。本文将深入探讨农用无人机如何在精准变量施肥、空中授粉、灾害应急播种、畜禽消毒等前沿场景中大显身手,并分析其背后的技术逻辑、产业生态与未来图景。

一、 🌱 精准变量施肥:数据驱动的田间管理革命

%20拷贝.jpg)

传统农业的施肥方式,常常是“撒胡椒面”,一块地用一种标准,导致肥料浪费与环境污染并存。而精准变量施肥,则是一场由数据驱动的精细化革命,农用无人机正是这场革命的绝对主角。

1.1 技术原理与“感知-决策-执行”的作业闭环

农用无人机就像是长了“火眼金睛”的飞行机器人。它的“眼睛”就是机身上搭载的多光谱、高光谱传感器、甚至是激光雷达等高精度设备。

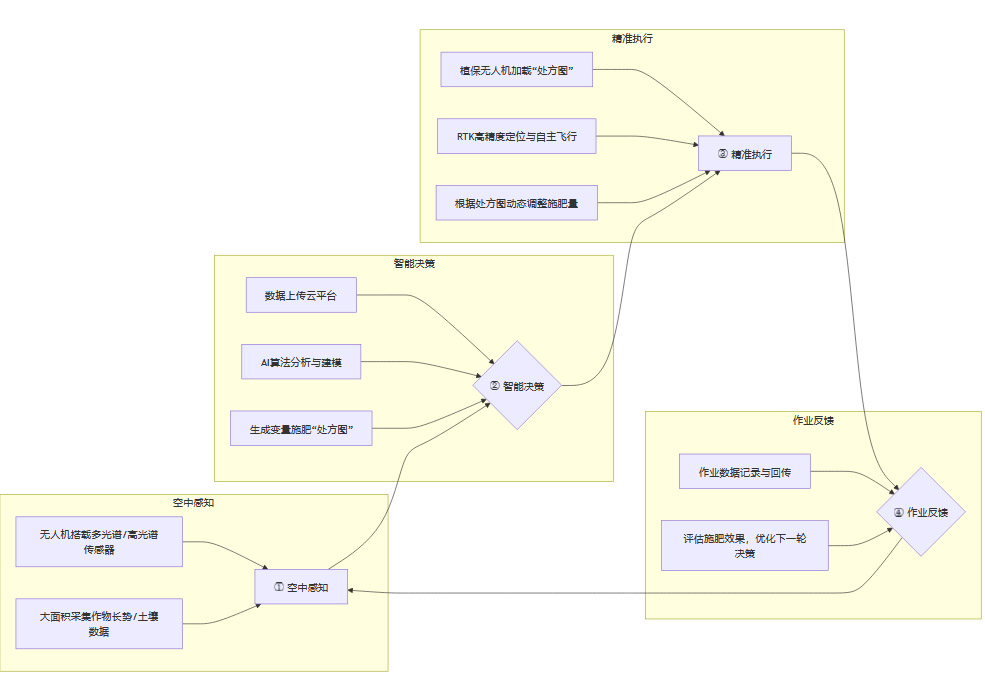

整个作业流程形成了一个完美的闭环。

空中感知

无人机首先作为数据采集平台,在农田上空飞行。它能快速捕捉到肉眼难以察觉的信息,比如作物的叶绿素含量、氮素水平、含水量以及病虫害的早期迹象。这些数据共同构成了农田的“健康档案”。智能决策

采集到的海量遥感数据,会被上传至云端平台。后台的人工智能(AI)算法开始大展拳脚,它会像一位经验丰富的老农,结合气象数据、土壤信息和作物模型,对数据进行深度分析和解译。最终,系统会自动生成一张数字化的**“处方图”**。这张图用不同颜色清晰地标示出田块中哪些区域养分充足,哪些区域亟待补充。精准执行

植保无人机接收到“处方图”指令后,便化身为精准的“执行官”。它利用厘米级的高精度定位技术(RTK),按照预设航线自主飞行。在飞行过程中,无人机可以根据“处方图”的指令,动态调整施肥系统的阀门开度和喷洒速度,实现“缺肥区多施、富肥区少施、不缺不施”的精细化作业。

这个过程可以用下面的流程图清晰地展示出来。

1.2 显著成效与实践案例

数据驱动的精准变量施肥,带来的效益是实实在在的。

降本增效

大量的田间试验证明,这项技术可以将肥料利用率提升10%至30%,直接节省化肥成本10%到20%。在作业效率上,无人机更是遥遥领先,通常是人工作业的8到20倍,而且作业准确率高达98%。提质增产

以水稻、玉米等主粮作物为例,精准施肥确保了作物在关键生长期获得恰到好处的养分,避免了局部养分过剩或不足导致的生长不均。东北农业大学的一项研究结果令人振奋,采用无人机变量追肥技术,不仅节约了肥料,还使优质水稻增产5%以上。绿色环保

过量施肥是农业面源污染的主要来源之一。精准变量施肥从源头上减少了氮、磷等元素的过量投入,有效减轻了对土壤和水体的污染,是实现农业绿色可持续发展的重要路径。

1.3 技术融合与未来图景

精准变量施肥的未来,在于更深度的技术融合。

AI算法的持续进化

未来的AI模型将更加强大,能够融合更多维度的数据,比如作物品种、生育周期、未来天气预测等,让“处方图”的决策更加科学。感知技术的升级

毫米波雷达等新技术的应用,让无人机具备了更强的环境感知和避障能力,能够更好地适应丘陵、山地等复杂地形,以及果树等高秆作物的作业需求。“空天地”一体化作业网络

无人机不再是单打独斗。它将与天上的卫星遥感、地面的智能农机(如自动驾驶拖拉机)形成一个协同作业网络。卫星负责宏观普查,无人机进行中观详查与精准作业,地面农机则负责大田块的基础作业,三者数据互通、任务协同,共同构建起未来智慧农业的立体化管理体系。

二、 🌸 空中授粉:破解劳动力瓶颈,提升果实品质

对于许多经济作物,授粉是决定收成的“临门一脚”。传统人工授粉不仅是劳动密集型工作,而且效率低下,效果参差不齐。无人机空中授粉技术的出现,为这个问题提供了近乎完美的解决方案。

2.1 应用场景与核心优势

无人机授粉的原理很简单,就是通过飞行器将经过特殊处理的活性花粉,均匀、高效地喷洒到目标作物的花朵上。

它的优势非常明显。

效率的指数级提升

以梨园为例,一个熟练工人一天最多能为1亩地的梨树授粉。但是,一台无人机在一名飞手的操作下,一天可以轻松完成300亩的授粉作业,效率差距是百倍级的。突破地形限制

中国的许多特色经济作物,如枇杷、香榧等,多种植在丘陵、山地。这些地方地块分散,坡度大,传统机械难以进入,人工授粉更是举步维艰。无人机凭借其空中飞行的灵活性,可以无视地形障碍,轻松覆盖这些“边角地带”。提升授粉质量

无人机旋翼产生的下压风场,可以帮助花粉更好地扩散和沉降,均匀附着在花朵的柱头上。研究表明,无人机授粉的均匀度比人工提升了约40%,这直接关系到更高的坐果率和更优的果实品质。

2.2 实践成效与典型案例

无人机授粉的经济效益已经在中国多地得到验证。

在云南昭阳区,苹果是当地的支柱产业。过去,果农们为授粉问题头疼不已。引入无人机授粉技术后,效果立竿见影。据当地产业发展中心测算,采用无人机授粉后,苹果亩产量平均提升了500到1000公斤,为果农带来了实实在在的增收。

在浙江,政府更是将无人机授粉作为推广特色经济作物高效生产的关键技术之一,并出台相应政策予以支持。无人机正在成为越来越多果农、林农的“新宠”。

三、 🌊 灾害应急播种:与时间赛跑的“空中突击队”

%20拷贝.jpg)

在农业生产中,“不误农时”是铁律。然而,洪涝、干旱等自然灾害常常打乱生产节奏。灾后田块泥泞不堪,传统机械和人力无法下地,宝贵的补种窗口期可能稍纵即逝。此时,农用无人机就化身为了“空中突击队”。

3.1 技术优势与应用逻辑

无人机应急播种的核心优势在于其非接触式作业的能力。它不需要接触地面,因此完全不受灾后土壤泥泞、积水等恶劣条件的影响。

抢抓农时

这是最关键的一点。灾后恢复生产,每一天都至关重要。无人机可以快速、大面积地完成播种作业,帮助农户把被耽误的时间抢回来。播撒均匀

通过精确控制飞行速度、高度和播撒系统的参数,无人机可以实现种子的均匀播撒,为后续作物的整齐生长打下良好基础。

3.2 典型灾后恢复案例

2020年夏季,江西省九江市彭泽县遭遇了严重的洪涝灾害,大量稻田被淹。洪水退去后,当地农户心急如焚。传统方式补种晚稻已然来不及。

当地政府和农业部门紧急调动了多架农用无人机,采用水稻直播技术进行应急补种。原本需要数十人花费数天才能完成的工作,无人机仅用数小时就完成了数百亩稻田的播种作业,为当地的粮食生产按下了“快进键”,最大限度地挽回了灾害损失。

类似的应用场景还有很多。例如,在武汉市,无人机也被用于低温雨雪冰冻灾害后的应急作业,其多功能性在应对各类突发农业灾害中展现了巨大价值。

四、 🐔 畜禽健康守护:构筑养殖业的“空中防线”

动物疫病防控是畜牧业的生命线。传统的养殖场消毒,多依赖人工背负式喷雾器或地面车辆,不仅效率低下,而且容易留下卫生死角,作业人员还面临着感染风险。无人机的出现,为养殖业构筑了一道高效、立体的“空中防线”。

4.1 高效消毒与疫病防控

无人机消毒的优势是全方位的。

高效覆盖

一个占地50亩的大型养殖场,无人机仅需20分钟即可完成一次全面的消杀作业,其效率是人工作业的20倍以上。在疫情暴发时,这种快速反应能力可以有效切断病原体的传播链条。立体无死角

无人机从空中喷洒消毒液,可以覆盖到养殖场的屋顶、墙壁、道路以及一些人工难以触及的角落,实现了真正意义上的立体化、无死角消毒。人畜分离

无人机作业实现了人与潜在污染环境的物理隔离,极大地保障了防疫人员的安全,降低了交叉感染的风险。

在山西翼城县,当地畜牧中心已经常态化地利用农用无人机对连片养殖场进行空中消毒,这已成为当地动物疫病防控体系的重要一环。

4.2 智能监测与预警

无人机的应用不止于消毒。通过搭载红外热像仪、多光谱相机等设备,无人机还能变身为“空中兽医”。

它可以对大面积的牲畜进行非接触式健康巡检。红外热像仪可以快速筛查出体温异常的个体,这往往是动物发病的早期信号。通过这种方式,养殖场可以在疫情扩散前,提前发现并隔离病畜,实现从被动响应到主动预警的转变。

五、 🌐 跨界融合:无人机应用的广阔天地

%20拷贝.jpg)

农用无人机的想象空间,早已超越了传统的“农林牧渔”范畴,正在向更广阔的领域延伸。

5.1 “农林牧渔”全景图

智慧渔业

在水产养殖区,无人机可以搭载投饵机,按照预设的时间和航线,对网箱进行定时、定量、定点的精准投喂,不仅节省了人力,还优化了饲料利用率,降低了水体污染。生态修复

在林业和生态治理领域,无人机同样大有可为。它可以用于草籽飞播,帮助恢复草原植被;可以用于沙漠治理,播撒固沙植物种子;还可以用于森林病虫害的监测与防治。

5.2 链接产销与农文旅

山区物流新通道

在湖北秭归这样的柑橘产区,很多果园位于陡峭的山坡上。过去,柑橘的采收和运输全靠人力肩挑背扛。现在,大型物流无人机可以直接将成箱的柑橘从山上的果园吊运到山下的集散点,效率远超人工,打通了农产品出山的“最后一公里”。农文旅融合新业态

无人机也为乡村旅游注入了新的活力。低空观光让游客可以从全新视角欣赏田园风光;航拍摄影为乡村旅游宣传提供了震撼的视觉素材;结合无人机操作体验的农业研学项目,也成为吸引城市家庭的新亮点。

六、 🛠️ 产业生态与发展瓶颈

农用无人机应用的蓬勃发展,离不开背后完善的产业生态和有力的政策支持,但同时也面临着一些现实的挑战。

6.1 政策春风与产业链构建

国家层面的支持是关键驱动力。农业无人机早已被纳入农机购置补贴范围,这大大降低了农户和农业服务组织的购机门槛。

围绕着农用无人机,一条日益完善的产业链已经形成。

上游 核心零部件制造(飞控、电池、传感器等)

中游 无人机整机制造

下游 销售、租赁、维修、飞手培训、数据分析服务等

这种完整的产业生态,为无人机在农业领域的大面积落地提供了坚实基础。

6.2 人才培养的“新农人”计划

无人机再智能,也需要专业的飞手来操作和维护。当前,专业的无人机飞手,特别是懂得农业知识的复合型人才,仍然存在较大缺口。

各地政府和企业已经意识到了这个问题。浙江省就提出了明确的目标,计划到2027年培训5000名专业的无人机飞手。这些掌握了新技术的**“新农人”**,是推动智慧农业发展的宝贵人力资源。

6.3 现实挑战与破局之道

尽管前景广阔,但农用无人机的推广仍面临一些挑战。

设备成本

高性能的农用无人机,特别是搭载了高精度传感器的型号,价格不菲,对于小农户来说仍是一笔不小的投资。技术门槛

无人机的操作、维护以及背后数据分析,都需要专业知识。如何提升广大农户的数字素养和操作技能,是一个长期任务。空域管理

随着无人机数量的增多,如何科学、高效地管理低空空域,确保飞行安全,是亟待解决的问题。

破局之道在于协同发力。政府需要持续加大政策支持和补贴力度;企业需要不断进行技术创新,降低设备成本和使用门槛;同时,社会各界需要共同加强职业技能培训体系建设。

结论

从一块田到一片海,从一颗种子到一座牧场,农用无人机正以其独特的“上帝视角”和强大的执行能力,为传统农业插上科技的翅膀。它不仅仅是一种高效的作业工具,更是一个集数据采集、智能分析、精准执行于一体的空中智能平台。

作为低空经济与智慧农业深度融合的典范,农用无人机在精准变量施肥、空中授粉、应急播种、畜禽消毒等领域的创新应用,已经展现出推动农业生产降本增效、提质升级、绿色发展的巨大潜力。

未来,随着5G、人工智能、物联网等技术的进一步融合,农用无人机将更紧密地融入“空天地”一体化的智慧农业网络。它将不再是一个个孤立的飞行器,而是农业大数据生态系统中不可或缺的神经末梢。毫无疑问,农用无人机正成为驱动中国农业现代化和乡村全面振兴的**“新质生产力”**核心引擎之一,一幅波澜壮阔的智慧农业画卷,正在我们头顶这片低空徐徐展开。

📢💻 【省心锐评】

无人机早已不是单纯的“飞防”工具,而是智慧农业的数据入口与智能终端。未来农业的竞争,本质上是数据与算法的竞争。得数据者,得未来。

.png)

评论