【摘要】低空物流正通过“无人机快递仓+智能取货柜”的协同布局,重塑电商末端配送体系。该模式构建了“中心仓-无人机-末端柜”三级立体网络,突破地面交通限制,将配送时效压缩至分钟级。它不仅显著降低了运营成本,还拓展了服务至偏远地区,优化了用户自主取件体验,为打通物流“毛细血管”提供了系统性解决方案。

引言

电商的脉搏,跳动在每一次包裹的流转中。但当这股洪流涌向城市的末梢,抵达千家万户的“最后一公里”时,我们常常能感受到一种无形的阻力。交通拥堵、人力成本攀升、用户对时效的苛刻要求,共同构成了一道难以逾越的效率壁垒。传统的地面配送网络,如同过度负荷的毛细血管,开始显得力不从心。

改变正在发生,而且是从空中。以无人机为载体的低空物流技术,不再是科幻电影里的遥远想象,它正以一种务实的姿态,切入物流配送最棘手的末端环节。这并非简单的“机器换人”,而是一场深刻的系统性变革。通过**“无人机快递仓”与“智能取货柜”**的创新布局,一张覆盖空中的物流网络正在悄然织就。它试图绕开地面的拥堵,以一种更直接、更高效的方式,精准地将包裹送达用户身边,真正打通物流体系的“毛细血管”,为电商物流注入全新的活力。

一、🚁 创新布局 构建“中心仓-无人机-末端柜”三级立体网络

%20拷贝.jpg)

无人机配送的核心,并非孤立的飞行器,而是一个由智能节点构成的立体化、协同化的网络。这个网络自上而下,分为三个关键层级,每一层都承担着不可或缺的角色,共同构成了高效运转的低空物流体系。

1.1 无人机快递仓的分布式神经中枢

无人机快递仓,或者称为无人机起降站,是整个空中网络的神经中枢。它们的功能远不止于无人机的起飞、降落、充电和维护。更重要的是,它们是连接主干物流与末端空运的桥梁,与大型分拣中心、自动化仓库深度联动,形成了**“中心仓—无人机—末端柜”**这一高效的三级配送体系。

1.1.1 战略选址与库存前置

这些快递仓的布局极具战略性。它们通常被设置在城市边缘的工业园区、大型交通枢纽附近,或是作为下沉市场的县域节点。这样的选址逻辑,核心在于实现库存前置和快速响应。包裹从大型中心仓分拣后,不再需要经历漫长的地面运输进入市中心,而是直接被转运至离目标区域最近的无人机快递仓。这极大地缩短了包裹的地面行程,为后续的空中配送争取了宝贵的时间。

以京东物流为例,其在江苏宿迁、陕西西安等地建立的智能物流基地,就是这种理念的实践。这些基地将自动化立体仓库与无人机起降场站紧密结合,形成了一个“三维协同网络”。当订单生成,系统会自动调度仓库内的机器人完成拣选,再通过传送带或无人车将包裹送至停机坪,整个过程行云流水,几乎无需人工干预。

1.1.2 全流程无人化作业

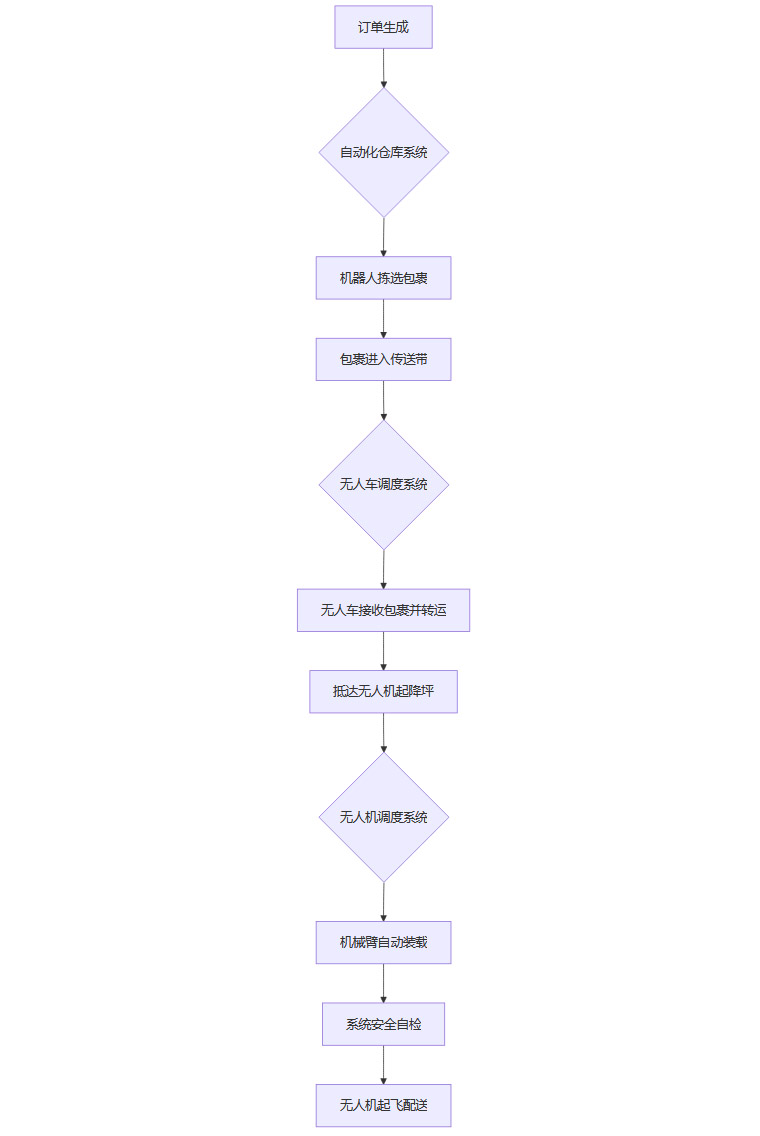

技术的魅力在于将复杂流程自动化。在一些先进的试点中,无人机快递仓已经实现了惊人的全流程无人化操作。例如,在临沂商城的实践中,一个完整的配送流程是这样的:

自动分拣 自动化仓库根据订单地址,将包裹分拣至对应区域。

无人车转运 AGV(自动导引运输车)或无人驾驶小车接收指令,将分拣好的包裹从仓库精准运送至无人机起降坪。

自动装载与起飞 机械臂将包裹装载进无人机货舱,系统完成最后的安全检查后,无人机自动起飞,飞向预定航线。

这个过程,将无人机、无人车、无人仓三种前沿技术无缝衔接,构成了一个高度协同的智能作业单元,从根本上消除了传统模式中因人工交接产生的延迟和错误。

下面是一个简化的无人机快递仓作业流程图,可以更直观地理解这个过程。

1.2 智能取货柜的末端精准触点

如果说无人机快递仓是动脉,那么智能取货柜就是深入社区、楼宇的毛细血管末梢。它是空中物流与用户的最终交互界面,是实现“最后100米”无人化交付的关键节点。

1.2.1 高度集成的智能硬件

这种智能取货柜,或称为无人机接驳柜,远比我们常见的快递柜复杂。它是一个高度集成的技术终端。以丰巢科技在深圳的试点为例,其无人机接驳柜包含了多项核心技术:

精准对接系统 柜体顶部装有视觉或信号引导系统,能够与来访的无人机进行通信,引导其精准降落至对接端口,误差控制在厘米级。

自动分拣与投递 无人机投递包裹后,柜体内部的机械结构会自动将包裹分拣到对应的格口中,全程无需人工干预。

云端控制与监控 每个柜子都连接到云端管理平台,可以实时监控设备状态、格口占用情况,并向用户发送取件通知。

全天候适应性 柜体设计考虑了防水、防尘、防盗等因素,确保在各种天气和环境下都能稳定运行,真正实现24小时无人值守服务。

1.2.2 场景化与定制化部署

智能取货柜的部署并非千篇一律,而是根据不同场景的需求进行定制。

社区与写字楼 这是最常见的部署场景,满足居民和白领的日常收件需求,解决快递员上门难、用户等待时间不固定的痛点。

特殊场景应用 在医院,智能柜可以配备恒温仓,用于药品的即时配送。在高端生鲜配送中,冷藏功能的智能柜能确保食材的新鲜度。柜体内部的重力滑道等设计,则可以保护易碎品在投递过程中的安全。

人流密集区 在商圈、校园等人流密集的区域,智能柜的部署可以极大缓解高峰时段的配送压力。系统可以根据订单热力图,动态调度无人机,将包裹集中投送至需求最旺盛的柜点。

1.3 “空中+地面”的立体协同架构

当无人机快递仓与智能取货柜连接起来,一张**“空中运输链+地面终端网”**的立体配送架构便形成了。这张网络的核心优势在于职责分明、高效协同。

空中负责效率 无人机承担了最耗时、最不确定的跨区域运输任务。它利用三维空间的优势,无视地面拥堵,以最短的直线距离完成运输。

地面负责交互 智能柜则专注于末端的存储和用户交互。它将非同步的配送服务(快递员在不确定的时间上门)转变为异步的、由用户主导的自助服务。

这种架构的协同效应是巨大的。在清华大学的试点中,无人机根据宿舍区的订单密度,自动规划最优航线,将包裹精准投送到楼下的快递柜。数据显示,这种模式下的整体履约时效提升了62%。这背后,是智能调度系统在发挥作用,它像一个无形的交通指挥官,实时规划着每一架无人机的飞行路径,确保整个网络高效、有序地运转。

二、🚀 效率革命 时效、成本与体验的全面跃升

%20拷贝.jpg)

“无人机+智能柜”的布局,带来的不仅仅是模式上的新颖,更是对传统物流效率体系的一次彻底颠覆。它在配送时效、运营成本、服务范围和用户体验四个维度上,都实现了革命性的提升。

2.1 配送时效的颠覆性提升 分钟级交付成为现实

传统配送的时效是以“小时”甚至“半天”为单位计算的。而无人机配送,则将这个单位直接压缩到了“分钟”。

2.1.1 突破物理限制的“点对点”运输

无人机最大的优势在于突破了地面交通的物理限制。它不需要沿着蜿蜒的道路行驶,无需等待红绿灯,也无需担心交通拥堵。通过预设的空中航线,无人机可以实现近乎“点对点”的直线运输。这种空间维度的跃升,带来了时间效率的指数级增长。

2.1.2 惊人的实测数据

一系列的试点项目,用真实数据印证了这种时效上的飞跃。

这些数据背后,是无数个被满足的即时需求。对于外卖、生鲜、药品、应急文件这类对时效性要求极高的订单,无人机配送几乎是完美的解决方案。它让“即时达”不再是一个宣传口号,而是用户可以稳定预期的服务标准。

2.2 运营成本的结构性下降

尽管无人机和智能柜的初期投入不菲,但从长期的运营角度看,它带来的是运营成本的结构性下降。

2.2.1 人力与能源成本的节省

无人机配送模式大幅减少了对末端配送员的依赖。一个由少数技术人员维护的无人机队,其配送能力可以匹敌数十甚至上百名快递员。这直接降低了日益攀升的人力成本。同时,无人机采用电力驱动,相较于燃油配送车,能源成本更低,也更符合绿色物流的趋势。智能取货柜的自动化管理,也进一步减少了末端的人工操作和沟通成本。

2.2.2 运营效率提升带来的隐性节约

成本的降低,还体现在运营效率的提升上。

减少二次配送 智能柜解决了用户不在家、电话打不通等导致的二次配送问题,降低了无效的运输成本和时间成本。

优化调度 智能调度系统可以根据实时订单量、天气状况、设备状态等因素,动态优化无人机的航线和任务分配,最大限度地减少空驶率。

仓储成本下降 京东物流的数据显示,引入无人机协同系统后,由于周转效率加快,仓库单件货品的仓储成本下降了27%。丰巢的无人机接驳柜,则能为快递员节省高达60%的末端配送时间,让他们能将精力投入到更具价值的揽收等工作中。

随着技术的成熟和规模化运营的铺开,无人机配送的单票成本有望显著低于传统模式,形成强大的市场竞争力。

2.3 服务覆盖范围的有效拓展 打破地理鸿沟

无人机的翅膀,不仅飞越了城市的高楼,也飞向了交通不便的远方。它在拓展物流服务范围、促进城乡公平方面,扮演着越来越重要的角色。

在许多山区、海岛等偏远地区,传统物流成本高昂、时效漫长。一个包裹可能需要几天时间,经过多次转运才能送达村民手中。无人机则可以轻松跨越山川河流,实现**“孤岛连通”**。

在浙江丽水、四川凉山等地,邮政部门已经开始利用无人机打造“空中邮路”。原本需要数日车程才能送达的邮件和包裹,现在通过无人机可以在当日送达。更重要的是,这条“空中邮路”是双向的。它不仅将消费品送进山村,也帮助当地的特色农产品,如茶叶、菌菇等,快速“飞”出大山,对接上广阔的电商市场。数据显示,在这些地区,无人机配送不仅将时效缩短至当日,更将每单的末端配送成本从25元左右,大幅降低到了8元。这不仅是技术的胜利,更是对城乡消费公平和乡村振兴的有力支持。

2.4 用户体验的质的飞跃

最终,所有的技术革新都要回归到人的体验。在这一点上,“无人机+智能柜”模式同样表现出色。

自主与灵活 用户不再需要被动地等待快递员的电话。包裹送达智能柜后,手机会收到包含取件码的通知。用户可以根据自己的时间安排,在24小时内随时前往取件。试点数据显示,用户自助取件的平均时间仅需2分钟。

可视与可控 从无人机起飞到包裹入柜,整个配送过程的状态都可以在手机APP上实时追踪。这种可视化的流程,给了用户极大的安全感和掌控感。

隐私与安全 对于不希望快递员上门的用户,智能柜提供了一个保护隐私的解决方案。同时,规范化的无人投递也减少了包裹在末端环节丢失或损坏的风险。

这种便捷、高效、自主的取件体验,极大地提升了用户的满意度,也塑造了电商平台在物流服务上的核心竞争力。

三、⚙️ 挑战与展望 天地协同的智慧物流未来

%20拷贝.jpg)

尽管低空物流配送展现出了巨大的潜力,但要实现大规模的商业化落地,仍然需要克服一系列技术、法规和成本上的挑战。

3.1 技术与设备的持续攻关

前路光明,但脚下的路仍需一步步走。当前,技术和设备层面还存在一些待解的难题。

无人机自身性能 续航能力和载重是两大核心瓶颈。目前的商用无人机单次飞行时间和载重有限,限制了其服务半径和可配送的商品品类。电池技术的突破,如固态电池的应用,将是关键。

环境适应性 在大风、暴雨、冰雪等恶劣天气下,无人机飞行的稳定性和安全性会受到严峻考验。这需要更强大的飞控系统、更精准的环境感知传感器(如激光雷达、毫米波雷达)以及更智能的风险规避算法。

设备维护与成本 无人机和智能柜都属于高精密设备,其日常维护、维修成本不容忽视。同时,初期的设备采购和部署成本较高,需要通过规模化运营来摊薄单位成本,形成可持续的商业模式。

3.2 法规与政策环境的构建

技术的发展需要与规则的建立并行。无人机在空中飞行,涉及复杂的空域管理、公共安全和个人隐私等问题。

空域管理 如何在繁忙的城市低空,为成千上万的无人机规划出安全、高效的航路,避免碰撞和冲突?这需要建立一套类似地面交通管理系统的无人机交通管理(UTM)体系。

安全与隐私 无人机坠落的风险、飞行噪音的干扰、机载摄像头可能引发的隐私泄露担忧,都是需要通过立法和技术手段来解决的社会问题。

政策支持与引导 可喜的是,政策层面正在积极跟进。国家商务部等12部门已联合发文,明确支持无人机等智能物流设施的布局。深圳更是出台了全国首部低空经济产业促进条例,为行业的健康发展提供了宝贵的法律保障。一个统一、科学、开放的监管体系,是低空物流产业腾飞的必要前提。

3.3 智能化与协同的未来图景

展望未来,低空物流的发展将与5G、人工智能(AI)、物联网(IoT)等前沿技术更深度地融合。

更智慧的“大脑” AI将赋能智能调度系统,使其不仅能规划路径,还能进行需求预测、拥堵预判、故障预警。基于“数字孪生”技术的虚拟仓储和物流网络,可以在数字世界中对各种配送方案进行模拟和优化,再应用到物理世界。

更协同的“身体” 未来的物流体系,将不再是单一工具的孤军奋战。无人机将与地面无人车、自动化分拣系统、智能仓储机器人等多种智能体,构成一个**“天地协同”**的立体化智慧物流网络。例如,无人机负责干线空运,降落在社区的接驳平台后,由小型无人车完成最后几十米的入户配送。

最终,我们将看到一个覆盖城乡、高效智能、绿色低碳的全新物流基础设施。它将像今天的水电网络一样,无声无息地融入我们的生活,为社会经济的发展提供源源不断的新动能。

总结

从拥堵的街道到开阔的天空,无人机快递仓与智能取货柜的协同布局,为破解电商末端物流困境提供了一把极具想象力的钥匙。它通过重构配送网络、颠覆时效标准、优化成本结构、拓展服务边界,正在系统性地打通物流体系的每一根“毛细血管”。

这条路并非坦途,技术瓶颈、法规完善、商业模式的探索,都是摆在面前的现实挑战。但每一个试点数据的背后,每一次成功投递的背后,都清晰地指向一个趋势,那就是低空物流配送,正从一个前卫的概念,加速演变为触手可及的现实。它不仅是电商物流的未来,更是智慧城市建设中不可或缺的一环,值得我们持续关注和期待。

📢💻 【省心锐评】

无人机配送,本质是数据驱动下的空间资源再分配。它跳出了二维平面的内卷,用三维空间的效率,重塑了物流的成本曲线和时间感知。未来,谁掌握了低空,谁就掌握了即时履约的终极王牌。

.png)

评论