【摘要】面对AI技术引发的组织范式革命,传统KPI与OKR管理模式已显疲态。文章深度剖析了阿里云提出的CRD(Customer-Centric Assessment+Review+Development)模型,将其定位为AI时代的组织操作系统。通过解构CRD在认知革新、系统重构、人才培养与创造力激发四大支柱,并提供“三个最小闭环”的落地路径,阐述了如何构建一个敏捷、自驱、人机共生的“聚生组织”,最终实现从效率提升到价值创造的跃迁。

引言

“任何改变历史进程的技术,都不会以‘技术’的形式出现。它们最终改写的,是结构、制度、人与人之间的关系。”历史学家尼尔·弗格森的这句话,为我们理解当下的人工智能浪潮提供了一个绝佳的视角。AI的到来,像极了1825年的蒸汽机。它的颠覆性不在于技术本身有多强,而在于它从根本上改变了“做事的方式”。

蒸汽机催生了工厂制,开启了工业时代的大幕。同样,AI作为第四次工业革命的关键引擎,其系统性价值的释放,也必然呼唤一种全新的组织形态。哈佛大学教授马尔科·扬西蒂断言,AI正在成为企业的新运营基础,它不仅替代人类活动,更在重新定义“公司”的概念。

当AI以“周级迭代”的速度重塑千行百业,“AI时代所有企业都值得重做一遍”已从一句口号变为迫在眉睫的现实。然而,许多企业的组织层面仍停留在上个时代。麦肯锡的报告一针见血地指出,生成式AI有望在2030年前让高达70%的商业活动自动化,但领导力与组织变革的滞后,是释放其全部潜力的主要障碍。

AI转型的核心,从来不是技术应用,而是组织进化。如果说BCG咨询提出的“液态组织”描绘了未来组织的粗线条轮廓,那么阿里云在2025云栖大会上提出的CRD(Customer-Centric Assessment+Review+Development)模型,则更像是一份详尽的工程图纸。它试图回答那个终极问题,在AI时代,人与机器应如何协作?组织应如何进化?

本文将深入探讨,为何KPI与OKR俱往矣,而CRD,这个以客户为中心、数据一体化、全栈AI化的“组织操作系统”,又如何为我们揭示AI时代组织管理的新解法。

一、 ✦ AI浪潮下的组织困境 旧地图找不到新大陆

%20拷贝-oguj.jpg)

在探讨新范式之前,我们必须清晰地认识到旧范式为何失灵。长期以来,KPI(关键绩效指标)和OKR(目标与关键成果)是企业管理工具箱中的两大利器,它们分别代表了工业时代和互联网时代的管理哲学。

1.1 ➤ KPI的枷锁 确定性世界的遗产

KPI诞生于工业时代,其核心是基于流程的强确定性管理。它将复杂的生产任务拆解为标准化的、可量化的指标,通过对过程和结果的严格控制,确保大规模生产的效率和质量。在那个业务环境相对稳定、变化可预测的年代,KPI无疑是高效的。

但是,当AI时代来临,环境发生了根本性变化。

僵化与创新抑制。KPI的本质是自上而下的指标分解,它鼓励员工“做对的事情”,而不是“探索未知的事情”。当市场和技术以周为单位迭代时,年初制定的KPI很可能在年中就已过时。固守KPI,无异于逼着员工在错误的道路上加速狂奔,从而扼杀了应对变化的敏捷性和自下而上的创新活力。

流程固化的陷阱。KPI强调SOP(标准作业程序),而AI恰恰最擅长处理标准化、重复性的任务。如果一个组织的价值创造仍然高度依赖固化流程,那么它的大部分工作都将面临被AI替代的风险。继续强化流程,等于将组织的竞争力建立在AI的优势领域,这无异于以卵击石。

1.2 ➤ OKR的局限 线性创新的天花板

OKR兴起于互联网时代,它代表了一种基于目标对齐的激励式创新管理。相比KPI,OKR更加灵活,它鼓励员工设定挑战性目标,关注目标对齐而非过程控制,极大地激发了组织的创新潜力。谷歌、字节跳动等公司的成功,都离不开OKR的助力。

但是,OKR也并非万能灵药,它在AI时代同样遇到了瓶颈。

目标的时效性难题。OKR虽然比KPI灵活,但其设定和复盘周期通常是季度或年度。在AI技术一日千里的背景下,一个季度的目标可能很快就失去意义。当外部环境呈现非线性、涌现式的变化时,依赖周期性目标对齐的OKR显得力不从心。

单点聚焦的风险。OKR鼓励团队聚焦于少数关键目标,这在方向明确时非常有效。但在需要广泛探索、拥抱不确定性的AI创新初期,过度聚焦可能导致组织错失非计划内的“涌现式”机会。字节跳动设立虚拟AI攻关小组,以“影子组织”打破部门墙,正是为了突破常规OKR框架的限制。

管理学大师明茨伯格曾说,“21世纪最大的管理悖论是,越追求控制反而越失控。”这句话精准地概括了KPI和OKR在AI时代的共同窘境。无论是KPI的流程控制,还是OKR的目标控制,其底层逻辑依然是对“确定性”的追求。而AI时代最大的特征,恰恰是高度的不确定性与概率性。

旧地图找不到新大陆。当企业航行在AI这片充满未知与机遇的新海域时,我们需要一张全新的海图。CRD,正是在这样的背景下应运而生。

二、 ✦ CRD的诞生 AI时代的组织操作系统

CRD(Customer-Centric Assessment+Review+Development)并非一个简单的管理工具,按照阿里云的定义,它是一个面向AI时代的“组织操作系统”。这个系统的目标,是构建一个敏捷、自驱、共生的“人机共生”聚生组织。

“聚生组织”这个概念非常形象。它不像机械的、层级分明的金字塔,更像一个生机勃勃的热带雨林。在这个生态系统里,管理者不再是发号施令的“监工”,而是维护生态的“园丁”。他们负责提供肥沃的土壤(文化)、充足的阳光(机制)和充沛的水分(资源),让每一个“物种”(员工或团队)都能自由生长,自然涌现出旺盛的生命力。

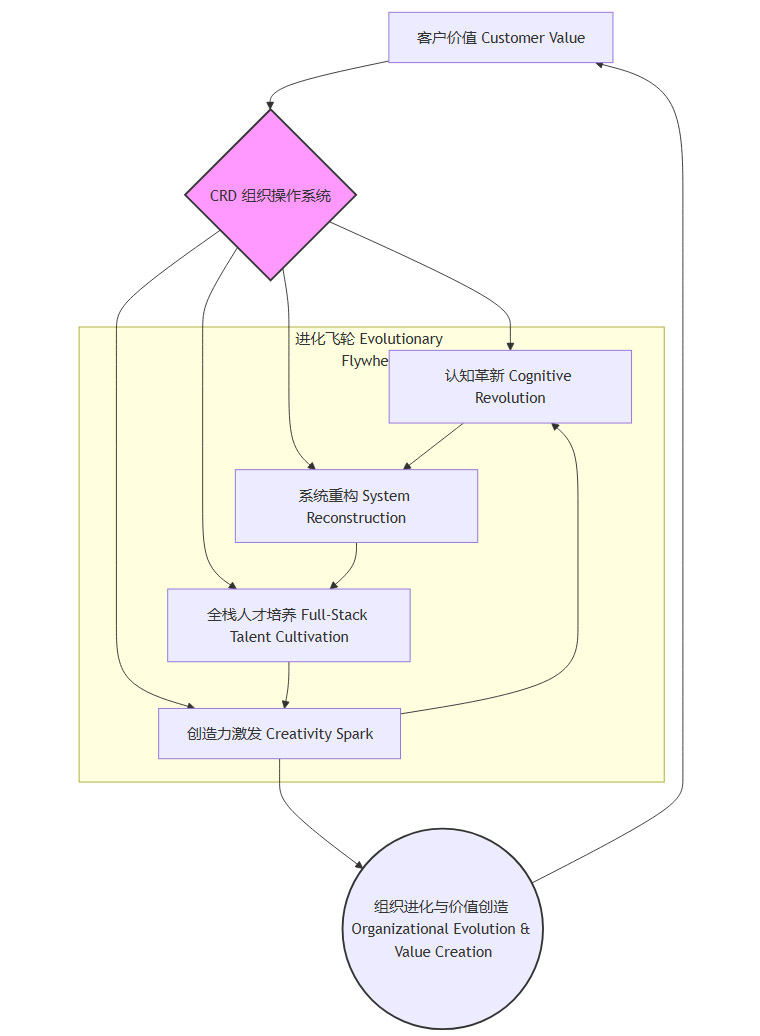

CRD的核心思想,可以概括为“一个中心,三大支柱”。

一个中心。以客户为中心(Customer-Centric)。这是整个操作系统的原点和罗盘。在不确定的世界里,唯一确定的就是为客户创造价值。所有组织行为、技术应用和人才发展的最终衡量标尺,都是客户价值。

三大支柱。评估(Assessment)、复盘(Review)、发展(Development)。这三大支柱构成了一个持续进化的闭环。它不再是静态的考核,而是一个动态的、数据驱动的、AI赋能的进化过程。

我们可以用一个流程图来理解CRD的宏观运作逻辑。

这个操作系统,以客户价值为输入,通过认知、系统、人才、创造力四个层面的协同作用,驱动组织不断进化,最终输出更大的客户价值,形成一个正向循环的飞轮。它不再试图去规划和控制一切,而是致力于构建一个能够自我学习、自我适应、自我进化的系统。

三、 ✦ 解构CRD 四大支柱重塑组织基因

%20拷贝-rgvn.jpg)

CRD的强大之处在于其系统性设计。它不是头痛医头、脚痛医脚的单点改良,而是从认知、系统、人才、创造力四个维度对组织进行全方位的重塑。

3.1 ➤ 认知革新 从确定性控制到拥抱概率

组织进化的第一步,永远是思维的进化。CRD要求管理者和员工首先在认知上完成一次深刻的跃迁。

3.1.1 ▌拥抱不完美与随机性

阿里云创始人王坚院士在云栖大会上说,“不完美,你还愿意给别人看到,你才有机会做一个可能跟别人不一样的东西。” 这句话道出了AI时代创新的一个核心秘密,放弃对“完美计划”的执念,拥抱随机性,发掘非计划创新。

传统的管理思维追求可预测性,强调“谋定而后动”。但在AI时代,技术和市场的涌现性特征,使得完美的预测和规划几乎不可能。CRD倡导一种“后天制式”的思维,即从未来反观现在,鼓励“不靠谱”的探索和快速试错。谷歌著名的“20%时间”政策,正是这种思维的体现,它允许员工将一部分工作时间投入到自己感兴趣的、非正式立项的项目中,Gmail、AdSense等许多成功产品都诞生于此。

3.1.2 ▌学会与概率共舞

AI,尤其是生成式AI,其输出本质上是概率性的。它不是基于严格的逻辑推理,而是基于海量数据的统计规律。这意味着它的回答可能不完全精确,但却能提供多种可能性。CRD要求组织学会利用AI的这种概率性特征,将其转化为决策优势。

一个典型的例子是阿里云在云扩容决策上的思路转变。过去,这是一个多方博弈的难题。销售说必须升级以满足客户需求,运维担心不升级会出故障,财务要计算ROI,产研则担心资源空转。各方都站在自己的确定性立场上,难以达成共识。

引入CRD思维后,决策语言发生了变化。团队更多地使用“风险概率”、“置信区间”等词汇。比如,“如果我们不扩容,未来一个月内因容量问题导致P1故障的概率是5%”,“这次扩容投入的成本,有80%的置信区间能带来超过20%的业务增长”。这种基于概率的沟通方式,将模糊的、定性的风险和收益,转化为相对清晰的、可量化的决策边界,使得决策更加科学和敏捷。

3.2 ➤ 系统重构 打造组织的“进化飞轮”

如果说认知革新是“软件升级”,那么系统重构就是“硬件换代”。CRD通过一个三层架构,为组织的自我进化提供坚实的系统支撑。

这个架构的设计,显然借鉴了丰田TPS(丰田生产系统)的思想,但又带有浓厚的AI时代色彩。它是以数据为燃料,以智能为引擎,以人为导向。

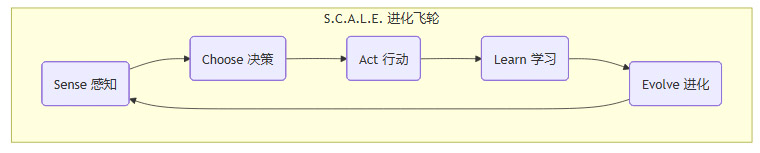

这个系统重构的核心目标,是启动一个名为“S.C.A.L.E.”的自我进化飞轮。

感知 (Sense)。通过系统层打通的数据,实时感知业务变化、客户反馈和市场动态。

决策 (Choose)。借助原生应用层的AI能力,对感知到的信息进行分析,生成决策建议。

行动 (Act)。组织内的敏捷“战队”快速响应,将决策付诸行动。

学习 (Learn)。行动的结果和数据被系统捕获,成为新的学习素材,反馈给AI模型和组织知识库。

进化 (Evolve)。基于学习结果,系统和组织进行自我迭代和优化。

阿里云内部的实践生动地诠释了这个飞轮。例如,他们使用“3R实时岗位职责分析”智能体,通过分析业务数据和工作流,自动捕捉岗位角色的趋势性变化。当系统感知到某个岗位的职责正在向数据分析倾斜时,它会触发决策,建议调整该岗位的人才画像和招聘要求。同时,它会通过学习系统,向现有岗位的员工推送相关的数据分析课程。这就完成了一次从感知到进化的微小闭环。

当无数个这样的闭环在组织内高速运转时,进化就不再是被迫的任务,而是自然而然的本能。

3.3 ➤ 全栈人才培养 激活“超级个体”

无人才,不创新。AI时代,组织的核心竞争力不再是拥有多少“螺丝钉”,而是拥有多少能与AI共舞的“超级个体”。如果说工业时代需要的是在单一领域深耕的“T型人才”,那么AI时代呼唤的,则是能跨界、会整合、懂AI的“π型人才”。

CRD提出了一套名为“DISC”的全栈人才培养方法论,旨在系统性地培育这种“超级个体”。

在“一站式人才管理”方面,阿里云的实践极具启发性。他们将大模型的训练范式引入人才培养,构建了一个“Talanet”人才引擎。

预训练 (Pre-training)。新员工的集训和跨部门轮岗,就像大模型的预训练,帮助他们快速建立对公司业务和文化的全局认知。

监督微调 (SFT - Supervised Fine-Tuning)。师兄带教和主管的日常辅导,就像SFT,针对具体业务场景进行精准的知识和技能传递。

强化学习 (RL - Reinforcement Learning)。员工在实际项目中“打怪升级”,通过解决真实问题、取得代表性战果,获得正向反馈。这个过程就是强化学习,它让员工的能力在实践中得到最有效的提升。

“强化学习之父”、图灵奖得主萨顿曾预言,AI的下一阶段将通过持续学习实现自我优化,这将推动人类协作向分布式、去中心化模式演进。CRD的“DISC”方法论和“Talanet”引擎,正是对这一趋势的前瞻性响应。它不再将人才视为被管理的资源,而是将其视为创新的原点和组织进化的核心动力。

3.4 ➤ 创造力激发 人机共生的终极价值

如果说人才是组织的“筋骨”,那么创造力就是组织的“灵魂”。CRD的最终目的,不是简单地提升效率,而是要在一个更高的维度上——价值创造——实现突破。这依赖于激发人的创造力,让AI成为人类思维的延伸。

王坚院士用图灵的比喻点明了这一点,“一个人有一张纸、一支笔、一块橡皮擦,就是一台通用机器。”AI就是这个时代新的“纸和笔”。你做不成事,不是因为没有算力,而是因为创造力不够。

未来企业将从“人类主导的机械系统”转向“人机协同的复杂系统”。在这个系统中,人与AI的分工将日益明确。

AI干效率活。AI擅长处理有明确规则、基于历史数据的标准化工作,如生成文案、编写基础代码、分析报表等。

人干创意活。人类则从繁琐的重复性工作中解放出来,专注于更高级的价值活动,如定义未知问题、进行战略决策、实现从0到1的原始创新。

阿里云品牌IP“云小宝”的设计过程,是这种协作模式的绝佳范例。过去,设计师需要花费大量时间在基础形象的绘制和延展上。现在,团队将历史设计稿作为数据“喂”给AI模型进行训练,沉淀为模型资产。设计师只需输入“赛博朋克风格的云小宝在敲代码”等提示词,AI就能快速生成多样化的形象草图。

这使得设计师的精力得以解放,他们不再是“画图工匠”,而是“创意总监”。他们可以将更多时间用于思考“云小宝”的性格、故事和价值内涵,从“技术执行”转向“价值定义”。

激发创造力,让人的创新禀赋在人机共生中得到最大化释放,这正是CRD作为AI时代管理范式的灵魂所在。

四、 ✦ CRD落地实践 从蓝图到现实的三个最小闭环

%20拷贝-orfs.jpg)

理论的价值在于实践。CRD作为一个宏大的组织操作系统,如何避免成为束之高阁的“屠龙之术”?答案是,从“最小闭环”开始,小步快跑,快速迭代。企业可以从以下三个最小可行性闭环入手,逐步构建自己的CRD系统。

4.1 ➤ 最小经营闭环 搭建组织经营驾驶舱

这是CRD落地的第一步,也是最基础的一步。其核心是打通“人-业-财”的关键数据,形成一个一线员工可自助查询、管理者可实时监控、事后可智能复盘的日常经营操作系统。

目标。告别数据孤岛和“Excel拉到手软”的低效汇报模式。

路径。

识别最核心的经营数据,如销售额、客户数、利润率、人效等。

建立统一的数据仓库和数据标准,将分散在不同系统中的数据整合起来。

开发一个可视化的“经营驾驶舱”,让每个人都能清晰地看到组织的“仪表盘”。

引入AI能力,实现事中智能预警(如“本月华东区利润率低于预警线10%”)和事后归因分析(如“利润率下降的主要原因是A产品线毛利下滑”)。

4.2 ➤ 最小人才闭环 启动“Talanet”人才引擎

当经营数据被打通后,下一步就是将“人”的数据与之关联,构建一个动态的人才管理闭环。

目标。实现人与事(任务)的全局实时匹配,让合适的人在合适的时间做合适的事。

路径。

构建员工的360度能力画像,包括技能、经验、绩效、潜力等。

将业务目标拆解为具体的任务和项目,并定义所需的能力标签。

利用大模型和图计算技术,建立一个类似“Talanet”的人才匹配引擎,智能推荐最适合执行某项任务的员工或团队。

将任务完成后的绩效结果和能力成长,反向更新到员工的能力画像中,形成闭环。

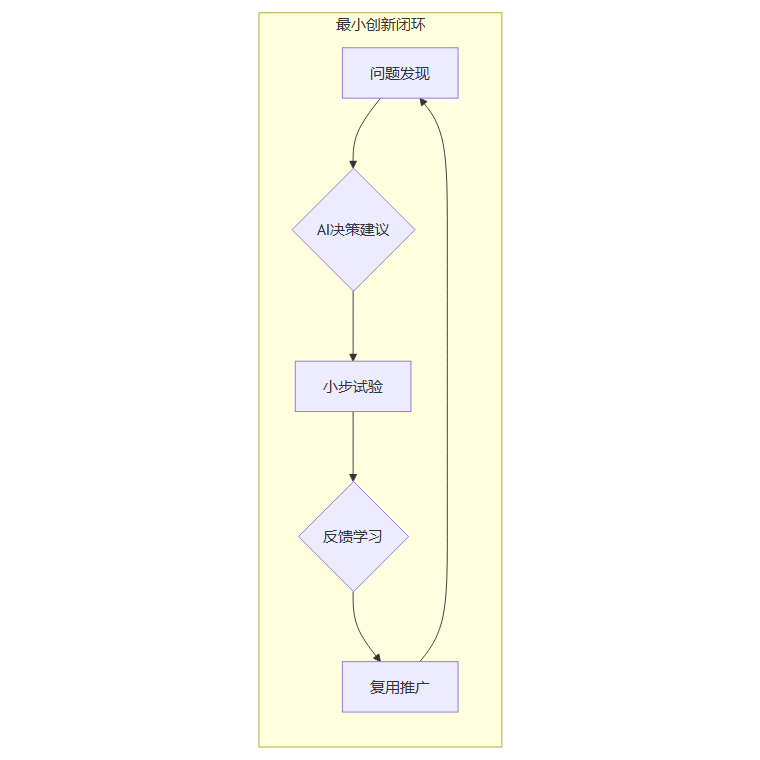

4.3 ➤ 最小创新闭环 建立AI原生的创新工作法

经营和人才的闭环主要解决“效率”问题,而创新闭环则要解决“涌现”问题。其核心是将S.C.A.L.E.飞轮做成一条标准化的创新流水线。

目标。让创新从少数天才的灵光一闪,变为组织内可复制、可规模化的能力。

路径。

问题发现 (Sense)。鼓励全员通过各种渠道(如客户反馈、数据洞察)提交“问题”或“想法”。

AI决策建议 (Choose)。利用AI对问题进行聚类分析,评估其潜在价值和可行性,并推荐组建最小可行性团队。

小步试验 (Act)。授权小团队在可控范围内进行快速试验。

反馈学习 (Learn)。试验数据被系统自动收集,AI分析成功或失败的关键因素。

复用推广 (Evolve)。成功的实践被固化为新的工具、流程或知识,供整个组织复用。

通过这三个最小闭环的持续运转和相互连接,企业就能逐步将CRD的蓝图变为现实,最终建成一个能够自我进化的“聚生组织”。

五、 ✦ 超越工具 CRD的本质是回归“人”

讨论至此,我们不难发现,CRD与KPI、OKR之间并非简单的替代关系。认为CRD将彻底取代KPI和OKR,或者认为它们可以并行不悖,都可能失之偏颇。

更准确的理解是,CRD是一个更高维度的、更具包容性的操作系统。在这个系统中,KPI和OKR可以作为特定的“应用程序”存在。

对于那些需要严格保证质量和效率的、确定性较高的业务(如生产线、客服中心),KPI依然是有效的管理工具。

对于那些需要聚焦突破的、方向明确的创新项目,OKR依然能发挥其强大的目标牵引作用。

CRD的超越性在于,它将这些工具纳入了一个以客户价值为中心、以数据智能为驱动的更大框架内。它通过实时的、全局的数据,动态地评估这些工具的有效性,并根据环境变化进行智能调整。它实现了“效率与创新、确定与涌现”的动态平衡。

归根结底,CRD打破了KPI重结果的短期局限、OKR重目标的单点聚焦,其本质是要回归组织的初心——最大化“人”的价值。

《互联网周刊》主编姜奇平曾提出一个“湿件”(Wetware)的概念。区别于硬件(机器设备)和软件(代码程序),“湿件”指的是储存于人脑之中的知识、能力、信念和创造力。他认为,后现代的组织,就是按“湿件”的方式组织的。

这个观点与CRD的底层逻辑高度契合。无论是阿里云提出的“Talanet”(才能星球),还是CRD致力于打造的“超级个体”,其指向都是一致的,那就是在AI时代,最宝贵的资产依然是“人”的智慧和创造力。组织进化的起点,是人的认知蝶变;组织进化的终点,是人的价值释放。

结论

AI浪潮奔涌而至,它带来的不仅仅是生产力的又一次飞跃,更是一场深刻的组织范式革命。企业管理者面临的,不再是“要不要用AI”的选择题,而是“如何让组织进化速度跟上AI变革速度”的必答题。

传统的KPI和OKR,作为特定时代的产物,其管理哲学已难以适应AI时代的高度不确定性和涌现性特征。阿里云提出的CRD模型,为我们提供了一个系统性的新解法。它不是一个孤立的工具,而是一个集认知、系统、人才、创造力于一体的“组织操作系统”。

通过拥抱概率性思维、重构数据驱动的进化飞轮、培育能与AI共舞的“超级个体”,以及激发人机协同的创造力,CRD为企业构建“聚生组织”提供了清晰的路径。它提醒我们,在奔向智能未来的路上,技术是引擎,数据是燃料,但方向盘,始终握在“人”的手中。

管理学之父德鲁克曾说,“好的组织能让平凡人都能做出不平凡的事。”

而CRD支撑下的聚生组织,则为这句话注入了全新的时代内涵——好的组织,能让人和AI一起,做出以前想都不敢想的不平凡之事。

📢💻 【省心锐评】

CRD不是又一个管理流行词。它抓住了AI时代组织变革的牛鼻子——从管控确定性,转向经营不确定性。其本质是用系统化的方式,将人的创造力这个最大变量,转化为组织进化的最大增量。

.png)

评论