【摘要】Gartner发布2025年中国人工智能十大趋势,聚焦开放、工程化、包容性、数据驱动等核心主题,深度剖析AI产业转型、技术创新与生态协同,展望中国AI未来发展路径与挑战。

引言

2025年,人工智能(AI)已然成为中国科技创新与产业升级的核心引擎。Gartner最新发布的《中国人工智能十大趋势》报告,不仅为业界描绘了AI发展的宏伟蓝图,更为企业和开发者指明了前行的方向。与以往不同,这份报告强调务实与理性,呼吁企业摒弃炒作与恐慌,聚焦AI的可持续发展、经济效益和实际应用场景。中国AI产业正经历从“技术追随”到“生态引领”的深刻转型,开放、工程化、包容性和数据驱动成为新一轮AI浪潮的关键词。

本文将以技术论坛深度文章的标准,全面梳理Gartner十大趋势,结合中国AI产业的独特生态、政策环境、市场动态和技术创新,深入剖析趋势背后的逻辑与挑战,展望AI在中国社会与经济中的未来角色。无论你是AI开发者、企业决策者,还是关注前沿科技的爱好者,都能在本文中找到启发与思考。

一、🌐 中国AI产业的时代背景与发展逻辑

%20拷贝-zdpi.jpg)

1.1 产业变革的历史节点

中国AI产业的发展,经历了从技术引进、追赶,到自主创新、生态引领的转变。过去十年,AI技术在中国实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”部分细分领域的跨越。尤其是生成式人工智能(GenAI)、大语言模型(LLM)、智能感知、自动驾驶等领域,中国企业和科研机构频频取得突破。

1.1.1 政策驱动与国家战略

中国政府高度重视AI,将其列为国家战略性新兴产业。自2017年《新一代人工智能发展规划》发布以来,政策持续加码,涵盖基础研究、产业应用、人才培养、数据治理等多个层面。地方政府也积极布局AI产业园区、创新平台和试点项目,形成了“中央统筹、地方创新”的多层次政策支持体系。

1.1.2 市场需求与数字生态

中国拥有全球最大规模的互联网用户和数字经济体量,移动支付、社交媒体、智能终端等应用场景丰富,为AI技术的落地和普及提供了肥沃土壤。企业数字化转型、智能制造、智慧城市、医疗健康、金融科技等领域对AI的需求持续高涨,推动了AI产业的快速扩张。

1.1.3 技术创新与工程能力

中国AI产业在算法、算力、数据、工程化等方面持续投入,形成了以BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)、华为、字节跳动等为代表的科技巨头引领,中小企业和初创公司百花齐放的创新格局。工程化能力成为中国AI产业的独特优势,推动了AI技术的规模化应用和产业化落地。

1.2 生态协同与多元融合

中国AI生态呈现出高度碎片化但又包容并蓄的特征。科技巨头在市场竞争的同时,在AI价值链的特定环节展开战略合作,涵盖云服务、硬件、IT服务、模型开发等多个角色,形成了多层次、相互关联的生态体系。这种“协同竞争”模式,有效提升了AI产业的创新效率和资源配置能力。

1.3 数据驱动与差异化创新

随着AI模型的标准化和普及化,企业的竞争焦点逐渐从模型本身转向数据资源的整合与利用。独特的内部数据成为推动AI落地和差异化创新的关键驱动力。企业加大对数据生态系统的投入,构建“从数据到AI”的完整链条,提升AI的表现和商业价值。

二、🚀 2025年中国人工智能十大趋势全景解读

2.1 开放式GenAI模型:创新与普惠的引擎

2.1.1 趋势解读

自2025年1月DeepSeek引发行业关注后,部分开源成为中国超大规模云和AI提供商的主流策略。开放式GenAI模型不仅促进了行业合作与创新,还加速了AI技术的普及和落地。开发者可以基于现有模型进行二次开发,满足定制化需求,推动AI在各行各业的深度应用。

2.1.2 影响与前景

Gartner预测,到2026年,50%的中国AI产业生态将基于开放式GenAI模型构建。这一趋势有助于打破技术壁垒,降低创新门槛,激发中小企业和个人开发者的创新活力。开放式模型还推动了AI技术的标准化和生态协同,为中国AI产业的可持续发展奠定基础。

2.1.3 典型案例

2.2 “自建”策略倾向:企业自主创新的崛起

2.2.1 趋势解读

越来越多中国企业倾向于自主开发AI解决方案,而非直接采购成品。开放和低成本技术的普及增强了“自建”或“融合”策略的吸引力,使企业能够灵活部署AI模型,深度结合自身业务知识,实现定制化创新。

2.2.2 影响与前景

Gartner预计,到2028年,中国企业对AI开发技能的需求将增长50%,反映出内部团队自主开发能力的提升。企业通过“自建”策略,不仅提升了技术掌控力,还能更好地保护数据安全和业务机密,增强核心竞争力。

2.2.3 典型场景

金融机构自建风控模型,结合自身交易数据,实现精准风险管理。

制造企业开发定制化AI质检系统,提升生产效率和产品质量。

零售企业基于自有数据训练推荐引擎,优化用户体验和转化率。

2.3 代理型AI(Agent AI):智能自动化的加速器

2.3.1 趋势解读

代理型AI正成为优化业务流程、提升效率和增强企业竞争力的重要工具。中国企业积极将其集成到业务系统中,推动数字化转型。代理型AI能够自主完成任务、协同决策、自动响应复杂场景,极大提升了企业运营的智能化水平。

2.3.2 影响与前景

Gartner预测,到2028年,33%的企业软件将集成代理型AI,而2024年这一比例还不到1%,显示出极大的增长潜力。代理型AI将在智能客服、自动驾驶、智能制造、金融交易等领域广泛应用,成为企业数字化转型的关键支撑。

2.3.3 典型应用

智能客服机器人自动处理用户咨询和投诉,提升服务效率。

智能工厂中的AI代理协同调度生产线,实现柔性制造。

金融领域的智能投顾系统,自动分析市场数据,辅助投资决策。

2.4 节俭型AI:高性价比的普惠创新

2.4.1 趋势解读

节俭型AI通过降低对AI芯片和算力的依赖,提供高性价比解决方案,特别适合中国城乡经济格局的多元化需求。它为中小企业和初创公司创造了更公平的竞争环境,助力资源有限地区的数字化发展。

2.4.2 影响与前景

节俭型AI契合中国包容性与平衡发展的经济目标。通过模型压缩、边缘计算、轻量化算法等技术手段,节俭型AI能够在低算力设备上高效运行,推动AI在农村、社区、教育等场景的普及。

2.4.3 技术路径

2.5 工程化能力:AI落地的中国路径

2.5.1 趋势解读

中国AI发展路径强调工程实践和定制化开发,而非单纯追求标准化产品。工程化能力贯穿模型设计、应用实施和基础设施部署,推动了AI技术的实际落地。这一趋势与“自建”策略高度契合,形成中国独特的技术路径。

2.5.2 影响与前景

工程化能力提升了AI项目的可控性、可维护性和可扩展性。企业能够根据自身需求灵活调整AI系统架构,实现与现有IT系统的深度融合,降低运维成本,提升业务敏捷性。

2.5.3 典型实践

大型互联网公司自研AI平台,支持多业务线协同开发与部署。

制造业企业构建端到端AI质检流水线,实现自动化闭环管理。

智能城市项目通过工程化集成,实现交通、安防、能源等多系统协同。

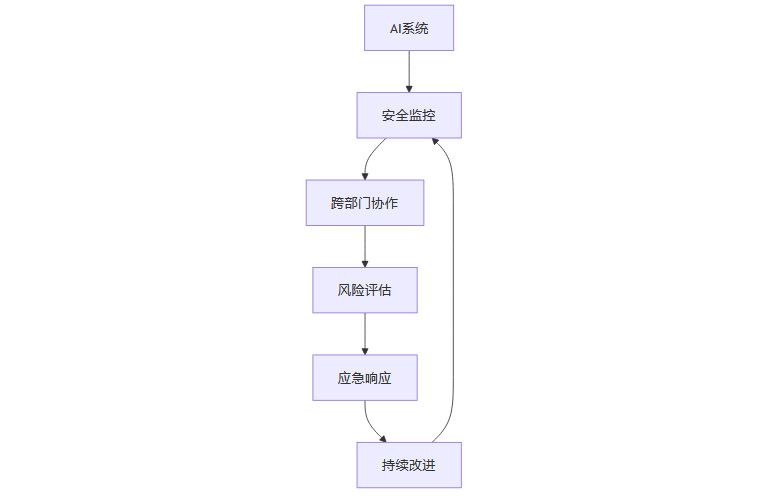

2.6 协作式AI防御体系:安全与风险管理的升级

2.6.1 趋势解读

随着AI技术的广泛应用,安全与风险管理需求日益突出。AI安全风险(如数据泄露、经济损失、业务中断)需通过跨部门协作应对。协作式AI防御体系成为企业保障AI系统安全的关键策略。

2.6.2 影响与前景

Gartner预测,到2028年,60%的中国企业将采用协作式AI防御体系(目前仅5%),组建跨部门团队以提升网络安全防护能力。协作式防御不仅提升了企业应对复杂威胁的能力,还促进了安全技术与业务流程的深度融合。

2.6.3 防御体系结构

2.7 快速增长的AI人才:创新驱动的核心资源

2.7.1 趋势解读

AI产业的快速发展带动了对高技能人才的巨大需求。中国政府通过战略举措推动AI人才培养,使中国成为全球AI人才培养和部署的领军者。高校、科研院所、企业联合培养AI人才,形成了多元化的人才供给体系。

2.7.2 影响与前景

Gartner预计,到2027年,超过一半的首席数据与分析官(CDAO)将为数据素养和AI素养项目争取专项预算,以弥补GenAI投入未达预期的价值落差。AI人才的快速增长为中国AI产业的持续创新和全球竞争力提供了坚实保障。

2.7.3 人才培养模式

2.8 无处不在的AI:社会数字化跃迁的催化剂

2.8.1 趋势解读

中国活跃的数字生态系统和本土化产品设计为AI的全面普及提供了沃土。AI正逐步融入日常生活和各行各业,加速了技术的社会渗透。智能助手、语音识别、图像识别、智能推荐等AI应用已成为用户生活的“标配”。

2.8.2 影响与前景

Gartner预测,到2030年,中国社会的AI普及率将超过50%。AI不仅改变了人们的工作和生活方式,还推动了教育、医疗、交通、娱乐等领域的深度变革,成为社会数字化跃迁的核心动力。

2.8.3 典型应用

智能音箱、智能家居设备普及,提升家庭生活智能化水平。

智能医疗辅助诊断系统,提高医疗服务效率和精准度。

智能交通管理系统,优化城市交通流量,提升出行体验。

2.9 包容性AI生态系统:协同竞争的创新范式

2.9.1 趋势解读

中国AI生态呈现“协同竞争”格局。科技巨头在市场竞争的同时,在AI价值链特定环节展开战略合作,涵盖云服务商、硬件厂商、模型开发者等,推动多层次、相互关联的AI生态体系建设。

2.9.2 影响与前景

包容性AI生态系统提升了产业的创新效率和资源配置能力。不同类型企业在生态中各展所长,形成了“竞合共生”的良性循环,推动了AI技术的快速迭代和应用扩展。

2.9.3 生态协同模式

2.10 从数据到AI的生态系统:差异化竞争的核心

2.10.1 趋势解读

企业关注点正从单纯打造先进模型转向优化数据资源。独特的内部数据成为推动AI落地和差异化创新的关键驱动力。随着AI模型日益标准化,企业能否高效整合和利用自身数据,将成为未来竞争的核心。

2.10.2 影响与前景

数据驱动创新成为AI产业的新范式。企业通过数据治理、数据资产管理、数据安全等手段,提升数据质量和可用性,为AI模型提供坚实支撑,实现业务创新和价值提升。

2.10.3 数据生态建设路径

三、🔍 趋势背后的深层逻辑与市场洞察

%20拷贝-ypvj.jpg)

3.1 务实与理性:AI投资回报与价值落地

中国AI产业正从“技术追随”转向“生态引领”,聚焦实际应用、经济效益和可持续发展。企业对AI投资回报率信心不足(仅13%受访者高度自信),但市场整体趋于理性,投资重心转向价值落地和实际应用。务实发展成为主流,企业更加关注AI项目的ROI、落地周期和可持续性。

3.2 工程与生态协同:一体化创新网络

中国AI发展以工程化能力和生态协作为核心优势,硬件、软件与服务商形成“一体化”网络,提升兼容性和适应性。与欧美不同,中国AI创新往往率先在消费端爆发(如数字人、智能汽车),加速全民普及。工程与生态的协同创新,推动了AI技术的快速演进和大规模应用。

3.3 政策与人才:国家战略与创新驱动

AI作为国家战略重点支持领域,政府推动AI人才培养和产业发展,形成全球领先的人才储备和创新能力。政策引导、资金支持、人才激励等多措并举,为AI产业的可持续发展提供了坚实保障。

3.4 包容与多元:竞合共生的生态体系

中国AI生态高度碎片化但包容并蓄,科技巨头既竞争又合作,推动行业整体进步,形成多层次、协同发展的生态体系。包容性生态不仅提升了创新效率,还促进了资源的优化配置和产业的健康发展。

3.5 数据驱动创新:企业核心竞争力的重塑

随着模型标准化,数据成为企业差异化竞争的核心资源。企业加大对数据生态系统的投入,构建“从数据到AI”的完整链条,实现数据价值的最大化。数据驱动创新成为AI产业的新常态,推动了业务模式和产业结构的深度变革。

四、🌈 未来展望与挑战:AI中国路径的深度思考

4.1 机遇:AI普及与产业升级

中国AI产业正处于历史性机遇期。开放式GenAI模型、工程化能力、节俭型AI、包容性生态和数据驱动创新等趋势,为AI的普及和产业升级提供了坚实基础。AI将在智能制造、智慧城市、医疗健康、金融科技、教育等领域深度赋能,推动中国经济社会的高质量发展。

4.2 挑战:投资回报、算力资源与安全风险

尽管前景广阔,中国AI产业仍面临投资回报率不确定、算力资源紧张、数据安全与隐私保护等挑战。企业需加强AI项目管理,提升数据治理能力,构建安全可控的AI系统,确保AI技术的健康发展。

4.3 路径:可持续发展与实际应用

企业若能把握十大趋势,注重可持续发展和实际应用,将在未来AI浪潮中占据有利位置。务实创新、工程化落地、生态协同、数据驱动,将成为中国AI产业持续领先的关键。

结论

Gartner发布的2025年中国人工智能十大趋势,全面展现了中国AI产业从“技术追随”到“生态引领”的转型路径。开放式GenAI模型、工程化能力、节俭型AI、包容性生态和数据驱动创新等趋势,构成了中国AI发展的独特生态。面对投资回报、算力资源和安全风险等挑战,企业和开发者需以务实理性的态度,聚焦实际应用和可持续发展,积极拥抱AI带来的变革机遇。未来,AI将深度融入中国社会与经济,成为推动高质量发展的核心动力。让我们共同见证中国AI产业的崛起与辉煌!

📢💻 【省心锐评】

“中国AI正在走一条‘用工程思维解技术题,用市场机制破生态局’的独特道路。别盯着参数竞赛,场景落地能力才是真王牌。”

.png)

评论