【摘要】一份来自IDC的报告揭示了AI云服务市场的核心转变。Tokens调用量正取代传统算力,成为衡量AI应用真实价值的新标尺。火山引擎凭借其前瞻性的MaaS战略,在这一新范式下占据了市场主导地位。

引言

技术世界的坐标系总在悄然间发生偏转。曾经,我们衡量一个云服务商的实力,习惯于谈论其数据中心的规模、机架的数量,或是GPU的算力峰值。这些指标固然重要,但它们更像是描述一个地区的“发电总装机容量”,却无法告诉我们“实际用电量”是多少。在人工智能,特别是大模型应用落地的今天,一个更精确、更贴近业务本质的度量衡已经浮出水面,那就是 Tokens。

近期,国际数据公司(IDC)发布了一份名为《中国大模型公有云服务市场分析,2025H1》的报告。这份报告没有将重点放在传统的IaaS或PaaS收入上,而是将聚光灯打在了“大模型公有云服务调用量”上,并以Tokens作为核心单位。报告中的数据极具冲击力,2025年上半年,中国公有云上的大模型调用量达到了惊人的 536.7万亿 Tokens,相较于2024年全年的114万亿,增长了近400%。

这个数字背后,隐藏着一场深刻的产业变革。它意味着AI不再是实验室里的“电老虎”,而是真正渗透到千行百业的“生产力工具”。它也意味着,市场的游戏规则正在改变。在这场以Tokens为计价单位的新竞赛中,火山引擎以 49.2% 的市场份额占据了近半壁江山,其领先优势甚至还在持续扩大。

这篇文章将深入解码IDC报告,探讨为何Tokens能成为AI应用的核心标尺,分析市场格局演变背后的关键拐点,并以火山引擎为案例,剖析其在MaaS(模型即服务)赛道上实现领跑的三重驱动力。我们将一同探寻,这场由Tokens定义的经济浪潮,将如何塑造AI云服务的未来。

一、📏 新的度量衡:为何Tokens是AI应用的“真实标尺”

%20拷贝-wghr.jpg)

在探讨市场格局之前,我们必须先回答一个根本问题,为什么是Tokens?为什么IDC选择这样一个看似微观的单位,来衡量宏大的AI云服务市场?答案在于,Tokens的统计逻辑,恰好剥离了传统云计算统计中的“水分”,直指AI应用的核心价值。

1.1 从“供给侧”到“使用侧”的视角转变

传统的云市场分析,常常围绕IaaS(基础设施即服务)展开。这种统计方式的核心是算力供给。它计算的是云厂商卖出了多少计算、存储和网络资源。这种模式存在一个天然的盲区,它无法区分这些被售出的资源是被高效利用,还是处于大量闲置状态。

在AI大模型时代,这个问题尤为突出。一些厂商可能通过低价倾销GPU资源来冲击营收数字,但客户购买后,可能因为技术能力不足、应用场景尚未成熟等原因,导致大量昂贵的算力资源空转。这就像是建了一座宏伟的发电厂,但周边的工厂和居民区却鲜有灯火。

Tokens的统计逻辑则完全不同。它衡量的是模型实际调用量,属于算力使用的范畴。

每一次Token消耗,都代表一次真实有效的业务交互。

无论是生成一段文字、分析一张图片,还是进行一次语音对话,背后都是实打实的Token流动。

所以,用Tokens来衡量市场,就像是用电表读数来统计电力消耗,它直接反映了AI技术与具体业务场景结合的紧密程度和活跃度。这是一个从“供给侧”思维到“使用侧”思维的根本转变,更加诚实,也更加贴近产业的脉搏。

1.2 “去伪存真”的统计口径

IDC此次报告的另一个关键点在于其统计口径的严谨性。报告明确指出,统计范围仅限于“云厂商对外部客户提供的服务”,并剔除了各厂商的自有业务消耗。

这是一个至关重要的设定。以火山引擎为例,其母公司字节跳动旗下的抖音、豆包APP等产品,本身就是巨大的Token消耗方。如果将这部分内部消耗计入,其市场份额数字无疑会更加庞大。但IDC选择将其剥离,目的就是为了“去伪存真”,精准描绘出对外商业化市场的真实图景。

这种“脱水”后的数据,更能反映一个云厂商在服务产业客户、推动AI商业化落地方面的真实能力。它衡量的是厂商能否赢得外部市场的信任和付费意愿,而不是内部业务的自我循环。

1.3 产业景气度的“晴雨表”

当一个指标能够真实反映使用强度时,它自然就成了衡量产业景气度的“晴雨表”。Token消耗量的增长,背后是三个强有力的产业逻辑支撑。

首先,Token增长与应用落地强绑定。

企业不会为无用的技术持续付费。Token消耗量的持续攀升,唯一的原因就是AI模型足够好用,应用场景足够丰富且能创造价值。IDC报告中提到一个案例,某消费电子行业客户在引入火山引擎的视觉理解模型后,短短5个月内,Token消耗量增长了12倍,日均调用量突破百亿Tokens。这背后是AI技术实实在在解决了业务问题,比如改善了用户交互体验、提升了内容审核效率等。

其次,Token模式构建了可持续的商业闭环。

传统的“卖算力”模式,更像是一次性交易。客户购买后,如果发现算力闲置或投资回报率不高,下一次续约的意愿就会大打折扣。低价冲量在这种模式下无异于“饮鸩止渴”。

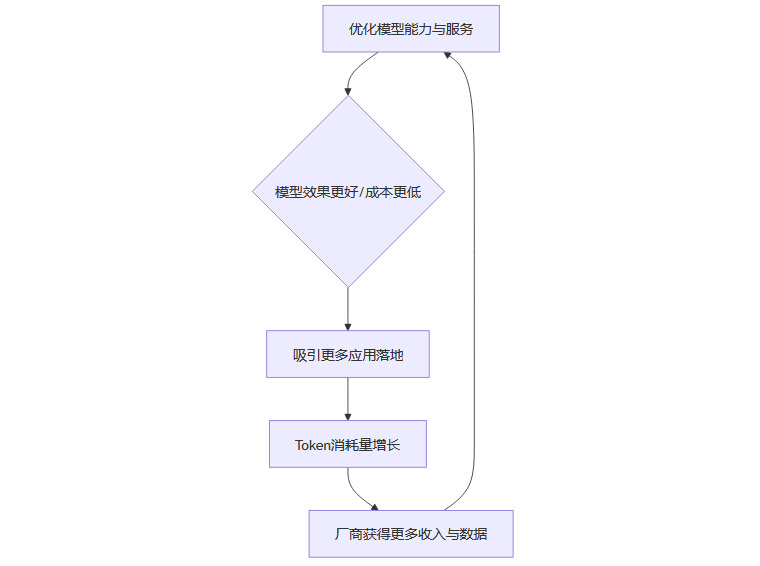

而“卖Token”的MaaS模式,是一种经常性收入。它的根基在于客户的持续使用。这种模式会倒逼云厂商将重心放在最核心的地方,不断优化模型的能力与服务体验,因为只有这样才能留住客户,并激励他们消耗更多的Tokens。这就形成了一个非常健康的良性循环。

下面这个流程图清晰地展示了这一闭环。

最后,Token具备指数级的增长潜力。

传统IaaS业务的年增速通常在50%到200%之间,这已经是非常可观的数字。但是,Token消耗量的增长曲线要陡峭得多。

国家数据局的这组数据,直观地展示了Token消耗在一年半时间里实现了300倍的惊人增长。有ICT硬件企业甚至通过敏感性测试预测,如果Token价格维持当前水平,火山引擎未来1-2年的Token调用收入或将增长至百亿元级别。这种增长速度,是传统云业务难以想象的,也使其成为AI云市场最核心的增量来源。

二、🗺️ 市场新版图:Tokens视角下的格局与分化

在确立了Tokens作为新的度量衡后,我们再来看IDC报告揭示的市场格局,就会有更深刻的理解。这不仅是一张份额图,更是一张AI应用落地和商业化进程的快照。

2.1 三足鼎立,火山引擎占据近半壁江山

根据IDC的数据,2025年上半年中国大模型公有云服务市场(按Tokens调用量统计)的格局清晰明了。

从表格中可以清晰地看到,火山引擎不仅位居第一,而且其市场份额从2024年的46.4%进一步提升至49.2%,几乎占据了市场的半壁江山。阿里云和百度智能云紧随其后,三者合计占据了超过九成的市场份额,形成了“一超两强”的头部格局。

2.2 不同标尺下的“双重叙事”

这里有一个非常有趣的现象。如果我们去看其他一些咨询机构的报告,比如Omdia,它们采用“IaaS+PaaS+MaaS”全链条收入的统计口径时,可能会得出阿里云整体营收依然保持领先的结论。

这两种结论并不矛盾,它们只是在讲述两个不同层面的故事。

Omdia的视角(IaaS+PaaS+MaaS),更像是对整个AI基础设施帝国的全面盘点。在这个维度上,拥有深厚IaaS积累的传统云巨头,凭借其庞大的存量客户和强大的销售网络,依然占据着显著的营收优势。这反映的是过去和现在。

IDC的视角(MaaS Tokens调用量),则聚焦于AI原生应用的新大陆。这个维度衡量的是谁的模型被开发者和企业最频繁地调用,谁的应用生态最活跃。这更能预示市场的未来走向。

这种统计口径的分歧,恰恰反映了AI云市场正处在一个关键的转型期,即从基础设施竞争,向模型应用深耕的阶段性转型。火山引擎在Tokens调用量上的绝对领先,表明其在AI应用层这个新兴的、决定未来的战场上,已经抢占了战略制高点。

三、📈 关键拐点:塑造市场的两次“范式转移”

%20拷贝-sajt.jpg)

任何市场的爆发式增长,都不是线性发生的,而是由几个关键的“引爆点”驱动。IDC报告中的月度环比增长曲线,清晰地揭示了两个这样的关键拐点,它们共同将中国AI云市场推入了今天的“推理时代”。

3.1 拐点一(2024年7月)“厘”时代的价格革命

2024年7月,中国大模型公有云服务的同比增长率突然飙升至160%以上。这个突变的背后,是两个月前发生的一件大事。

2024年5月15日,火山引擎发布豆包大模型,并祭出了颠覆性的定价策略。通过模型架构、推理框架等一系列技术创新,豆包大模型的主力模型定价直接从行业普遍的“分计价”时代,被拉入了**“厘计价”**时代,降幅高达99.3%。

这不仅仅是一次简单的降价,它是一次价格革命。

对开发者而言,这意味着试错成本和创新门槛被极大地降低。过去需要深思熟虑才能调用一次的API,现在可以随心所欲地进行测试和集成。

对企业而言,这意味着将AI大规模应用于核心业务流程,在经济上变得完全可行。

这次降价,如同打开了需求的闸门,直接催化了2024年下半年Token调用量的第一次指数级增长,也让整个行业认识到,极致的成本效益是推动AI应用普及的首要前提。

3.2 拐点二(2025年2月)“推理时代”的正式开启

第二个增长高峰出现在2025年2月,当月的增长幅度达到了60%的水平。这次的催化剂是技术社区的爆款事件,DeepSeek-R1推理模型的爆红。

这一事件的标志性意义在于,它让市场的注意力,正式从“预训练”转向了“推理”。

我们可以用一个简单的表格来对比这两个时代。

DeepSeek-R1的成功,让大量企业和开发者意识到,他们并不需要自己从头训练模型,而是可以直接利用市面上优秀的开源或闭源模型,通过高效的推理服务来解决实际问题。

IDC报告明确指出,此时市场需求已完成从模型训练向推理服务的迁移。企业对推理的关注重点,也从最初单纯追求“准确性”,扩展到了对“资源效率、运营成本与可持续发展”的综合考量。而这一切考量的核心,最终都落在了单位Token的成本和性能上。

这两个拐点,共同完成了市场的用户教育和范式转移,将Tokens牢牢地确立为AI应用时代的“硬通货”。

四、⚙️ 案例剖析:火山引擎领跑背后的三重驱动力

在MaaS赛道上,火山引擎并非最早的入局者,但却能在短时间内迅速占据近半市场份额。这并非偶然,而是其在战略、技术和规模三个维度上,构建了差异化的竞争优势。我们将其作为一个案例进行剖析,可以更好地理解在Tokens经济时代取胜的关键要素。

4.1 战略驱动:All in MaaS的远见与定力

火山引擎进入云计算市场的时间相对较晚。如果按照传统IaaS的路径去追赶,难度极大。据火山引擎总裁谭待透露,管理层很早就要求团队思考一个问题,“2030年的云与2020年的云有何不同?”最终,团队得出的答案是“AI”,而MaaS正是承载AI云的核心形态。

基于这样的判断,火山引擎从一开始就将MaaS置于战略核心。与其他云厂商将MaaS作为IaaS业务的补充或延伸不同,火山引擎是将MaaS作为业务的火车头,并为此投入了远超当前营收规模的资源。

这种战略定力体现在其每一个关键动作上。无论是2024年5月毅然发动价格革命,还是持续投入资源优化推理性能,都精准地踩在了行业发展的鼓点上。其管理层反复强调的理念,“大的使用量,才能打磨出好模型,也能大幅降低模型推理的单位成本”,正是其MaaS战略的内核,即通过技术和规模效应,驱动一个正向的飞轮。

4.2 技术驱动:模型与平台的“双轮协同”

火山引擎的技术优势,体现在“模型”和“平台”两个层面,二者协同发力,构成了其核心竞争力。

4.2.1 快速迭代的多模态模型家族

在模型层面,豆包大模型家族展现了惊人的迭代速度和全面的能力覆盖。

多模态覆盖,目前已涵盖文本、图像、音频、视频等多个领域,能够满足日益复杂的应用场景需求。

性能领先,根据国际评测机构Artificial Analysis的数据,豆包・图像创作模型Seedream 4.0的文生图能力位居全球第一;豆包・视频生成模型Seedance 1.0 pro也在相关盲测榜单中登顶。

C端场景爆火,其实时语音模型支持唱歌、辩论等多样化交互,在C端市场获得了极佳的用户口碑,验证了其技术的先进性。

这些高性能、多模态的模型,为开发者和企业提供了丰富的“弹药库”。而惊人的调用量增长(2025年5月日均Token调用量达16.4万亿,较一年前增长137倍),也反过来为模型的迭代提供了海量的数据和真实场景的反馈。

4.2.2 极致优化的MaaS平台“火山方舟”

有了好的模型,还需要一个高性能的平台来承载。火山引擎的MaaS平台“火山方舟”,其性能优势源于底层深厚的技术优化。

根据AI基础设施创业公司TensorChord在2025年3月的评测,火山方舟上托管的DeepSeek-R1模型,其每秒Token输出量(Throughput)是部分友商的2.6倍。在首字延迟(TTFT)、并发处理能力等客户强感知的指标上,也均处于行业领先地位。

这种性能优势并非凭空而来,而是源于其底层一系列的技术创新。

PD分离架构,将提示处理(Prompt Decoding)和生成(Generation)环节解耦,提升了长文本处理效率。

KV-Cache缓存加速,通过高效的缓存机制,减少重复计算,大幅提升推理速度。

自研vRDMA网络,为大规模模型推理提供了超低延迟、超高带宽的网络基础。

这些技术的综合运用,使得火山方舟能够“榨干每一张GPU的Token输出潜力”,为客户提供更具性价比和更高性能的推理服务。

4.3 规模驱动:“内外同源”的实战检验

火山引擎还有一个独特的优势,那就是源自字节跳动的规模效应。

其核心特点是**“内外同源”**。服务火山引擎外部客户的基础设施团队,与服务抖音、飞书、今日头条等内部海量业务的团队,是同一支团队,使用同一套技术栈。

这意味着什么?

技术的稳定性和可扩展性得到了极限验证。 在服务外部客户之前,这套技术体系已经支撑了抖音推荐系统这种超大规模稀疏模型的训练和推理,以及数亿日活用户的并发请求。这种在“实战”中淬炼出的能力,可以轻松应对任何外部企业的高并发Token调用需求。

规模成本优势。 巨大的内部业务规模,使得火山引擎在硬件采购、资源调度、运维效率等方面拥有天然的成本优势,而这种优势又可以反哺其MaaS服务的定价,形成正向循环。

目前,火山引擎的客户已经覆盖了多个行业的头部企业,包括全球9家Top10手机厂商、八成主流汽车品牌(如奔驰、宝马、特斯拉)、70%的系统重要性银行(如招商银行、浦发银行)以及超过五成的985高校。这些跨行业的头部客户的持续调用,进一步巩固了其Token规模优势,也让其模型和平台在更多元的场景中得到打磨。

五、🔭 未来展望:Tokens经济的下一波浪潮

%20拷贝-snrh.jpg)

IDC的报告不仅是对过去市场格局的总结,更是对未来趋势的预言。随着技术的发展,Tokens经济的内涵和外延还将继续扩大。

5.1 多模态与Agent,引爆Token消耗的“核聚变”

当前,大多数AI应用还以文本交互为主。但未来,多模态技术和Agent(智能体)应用的成熟,将成为引爆Token消耗量几何级数增长的“核聚变”。

多模态,意味着AI的输入和输出将不再局限于文字。分析一段1分钟的高清视频,其所需要处理的信息量(可能转化为内部的Tokens)可能是处理一段千字文本的上万倍。

Agent,则代表着AI从一个“问答工具”向一个“任务执行者”的转变。用户下一个简单的指令,比如“帮我规划一次为期五天的东京旅行并预订机票酒店”,Agent背后可能会进行数十次甚至上百次的模型调用、工具调用和信息检索。

单个任务消耗的Token量将呈几何级数增长,AI应用的想象空间将被彻底打开。

5.2 从“量”到“质”,应用生态的终局之战

IDC在报告中建议,行业需要从“量”向“质”突破。当Token的成本足够低,性能足够强之后,竞争的焦点将不再是单纯的Token价格,而是应用生态的繁荣度。

未来的竞争,将围绕以下几个方面展开。

差异化的模型能力,在通用能力之外,谁能提供在特定行业、特定场景下效果最好的模型,谁就能建立护城河。

完善的开发者工具链,推动低代码与高代码开发模式的融合,让不同技术背景的开发者都能轻松地构建AI应用。

繁荣的应用市场和社区,吸引最多的开发者,催生最丰富的应用,形成网络效应。

在这场变革中,谁能提供效果最好、成本最低、性能最强的模型服务,谁就能吸引最多的开发者,催生最繁荣的应用生态,从而在“Tokens经济”的浪潮中占据绝对的主导地位。

结语

IDC的这份报告,如同一座灯塔,照亮了AI云服务市场前行的航道。它清晰地告诉我们,衡量AI产业发展的核心标尺,已经从虚无缥缈的“算力潜力”,切换到了真实可见的“Tokens消耗”。成本的下降与能力的提升正在叠加共振,多模态与Agent技术也即将从实验室走向生产线。

在这场以Tokens为核心的经济范式中,火山引擎凭借其前瞻的MaaS战略、深厚的技术积累和独特的规模优势,已经抢得了先机。49.2%的市场份额,不仅仅是一个冰冷的数字,它背后是市场对一种发展路线和执行能力的认可与投票。随着AI应用大爆发时代的真正到来,这场围绕Tokens展开的竞赛,必将更加精彩。

📢💻 【省心锐评】

别再盯着机房里有多少张卡了。未来AI的价值,藏在每一次API调用里。Tokens就是流淌在AI经济体里的血液,谁的血脉更通畅,谁就掌握了定义未来的权力。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-ckeg.jpg)

评论