【摘要】《可信数据空间标准体系建设指南(2025年版)》以“可连接、可管控、可共创、可保障”为核心,构建分层分类、全流程闭环的标准体系,成为我国数据要素市场高效、安全、合规流通的关键驱动力。其“金字塔”式六大标准模块为数据流通提供坚实基础,通过创新商业闭环和行业适配,推动数字经济高质量发展。

引言

数字经济时代,数据已成为驱动社会创新、产业升级和治理现代化的核心要素。数据的流通与价值释放,正逐步成为衡量一个国家数字化水平和创新能力的重要标志。面对“数据孤岛”“数据滥用”“价值释放难”等现实挑战,如何通过标准化手段实现数据的高效、安全、合规流通,成为摆在政策制定者、技术从业者和产业界面前的共同课题。

2025年版《可信数据空间标准体系建设指南》(以下简称《指南》)的发布,标志着我国在数据要素市场顶层设计和标准化体系建设方面迈出了坚实步伐。它不仅是技术标准的集合,更是数据要素市场和数字经济基础设施建设的系统性行动纲领和“操作系统”。本文将围绕《指南》的总体定位、体系结构、创新亮点、行业适配、实施保障等方面,进行全景式、深度解读,力求为读者呈现一份权威、详实且易于理解的参考。

一、总体定位与战略目标

%20拷贝-tplu.jpg)

1.1 顶层设计的战略意义

《指南》以“可连接、可管控、可共创、可保障”为核心目标,直面数据流通领域的关键痛点。它不仅为数据要素市场提供了统一的技术和制度基础,更通过标准化手段,推动数据要素的高效流通和价值释放。

1.1.1 四大核心目标

可连接:通过统一接口、协议和身份互认,打破数据孤岛,实现多主体、多平台间的数据互联互通。

可管控:依托接入认证、过程管控、存证溯源等标准,确保数据全生命周期的安全、合规与可追溯。

可共创:规范数据产品开发、服务协同和价值分配,鼓励多方参与数据要素的价值创造。

可保障:通过标准化建设、运营、评估和人才体系,确保数据空间的建设质量和可持续发展。

1.1.2 明确的时间表与阶段目标

《指南》为标准体系建设设定了清晰的时间表:

2026年:完成核心基础与技术支撑标准的制定与试点应用。

2028年:累计发布不少于20项分类标准,形成可复制推广的标准化示范案例,并同步培育第三方评估机构。

这一时间表不仅体现了标准体系建设的紧迫性,也为各级政府、行业和企业提供了明确的行动指引。

1.2 数据空间的“操作系统”定位

《指南》不仅是标准的集合,更是数据空间生态的“操作系统”。它通过标准化的语言,把“信任”这个抽象问题,转化为工程问题和商业问题,明确了数据要素市场的游戏规则。标准体系的建立,为数据流通、共享、治理、创新等全链路提供了坚实的技术与制度基础。

二、标准体系结构与核心模块

2.1 “6大板块 × 3层能力 × 5类场景”的全景标准体系

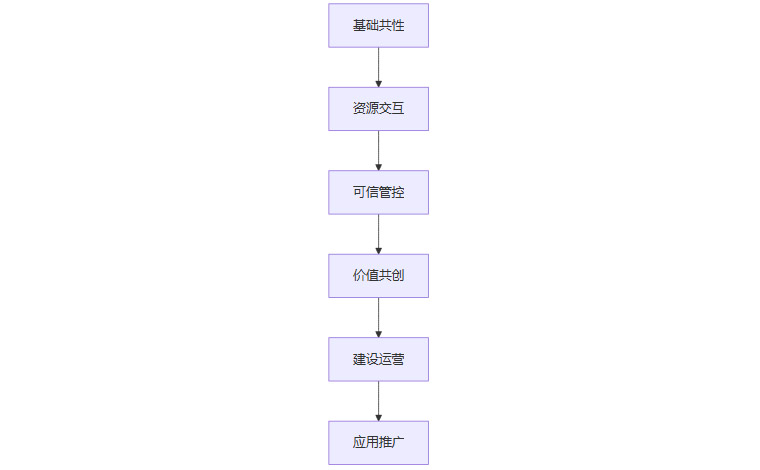

《指南》采用“6大板块 × 3层能力 × 5类场景”的全景标准体系,形成自下而上的“金字塔”递进结构。其设计思路兼顾了体系的完整性、分层的科学性和场景的适配性。

2.1.1 六大板块(A-F)

2.1.2 三层核心能力

资源交互(找得到、拿得到):确保数据资源的高效发现与流通。

可信管控(管得住、溯得清):实现数据全生命周期的安全、合规与可追溯。

价值共创(用得好、分得当):推动数据产品化和多方共赢。

2.1.3 五类重点场景

企业

行业

城市

个人

跨境

每类场景均配套有针对性的标准包和实施路径,兼顾共性与差异性,提升行业适配性和指导性。

2.2 标准体系结构Mermaid流程图

2.3 “金字塔”模型的逻辑美与工程化

“金字塔”结构不仅体现了标准体系的层层递进和逻辑美,更为标准体系的工程化、产品化和动态演进提供了坚实基础。每一层标准既可独立实施,又能与上下层级无缝衔接,形成自底向上的能力积累和自顶向下的场景牵引。

三、标准内容的创新与亮点

%20拷贝-szuj.jpg)

3.1 全流程闭环与动态迭代

《指南》强调标准体系的全流程闭环设计,覆盖“标准制定—验证测试—示范应用—持续迭代”全过程。标准不是一成不变的,而是随着技术进步和产业需求动态演进。通过年度滚动修订和标准清单实时增补,确保标准体系始终与产业发展同频共振。

3.2 “信任”技术化与体系化

“信任”是数据空间的核心。《指南》将“信任”解构为可执行的技术与管理体系,具体体现在:

区块链存证:实现关键操作的透明记录与可信存证,保障数据流通的可追溯性。

隐私计算(MPC、TEE、同态加密):确保多方数据融合时的数据安全与隐私保护,实现“可用不可见”。

数字合约:通过智能合约自动执行数据流通、使用和价值分配规则,提升协作效率和合规性。

3.3 商业闭环与价值分配

《指南》首次将价值评估、计量计费、审计清算、收益分配等商业核心环节标准化,推动数据要素市场化配置和多方共赢。标准体系明确了“谁贡献、谁受益、如何分”的机制,为数据流通和创新应用提供了坚实的商业基础。

3.4 颗粒度细致与前瞻性

标准内容覆盖从数据源头治理、接入认证、流通交互、开发利用、价值评估到系统运维和人员管理的全生命周期。细致到支持生成式AI、低代码/无代码平台等前沿技术,确保标准体系具备前瞻性和可扩展性。

3.5 行业与场景适配

针对新材料、科技创新、交通物流、新能源汽车、医疗健康、农业农村、节能、建材、电信、低空等10大重点行业,制定个性化标准,解决行业痛点,推动产业数字化转型。每个行业的标准包都结合了其特有的数据类型、流通模式和合规要求,提升了标准体系的行业适配性和指导性。

四、应用推广与行业引领

4.1 多维度应用推广

《指南》不仅提出了标准体系的总体框架,还细化了各类应用场景的标准需求和建设路径。通过城市、行业、企业、个人、跨境等多维度的应用推广,推动标准体系在公共数据治理、产业协同、科技创新、绿色低碳、医疗健康等领域落地见效。

4.2 跨境数据流通与国际互操作性

在跨境数据流通方面,《指南》强调与国际数据空间(如GAIA-X)的协议转换和合规校验,提升国际互操作性。通过制定兼容国际主流标准的接口协议和合规要求,助力我国数据空间在全球范围内的互联互通和价值流通。

4.3 行业案例与场景落地

每个行业的标准包都结合了其特有的数据类型、流通模式和合规要求。例如:

医疗健康:聚焦数据分级分类、隐私保护、动态授权与追溯,支撑智慧医疗、药物研发等高价值场景。

交通物流:强调多源异构数据整合、全链路监控、供应链透明化,推动智慧交通和物流数字化升级。

新能源汽车:覆盖研发、供应链、生产、消费、售后等全周期数据治理,支持绿色低碳和国际合规流通。

低空经济、科技创新、节能环保、新材料、建材、电信、农业农村等行业均有针对性标准包和解决方案。

五、组织实施与保障机制

%20拷贝.jpg)

5.1 动态更新与试验验证

《指南》本身按年度滚动修订,标准清单实时增补。依托国家数据空间试点、行业联合实验室、联盟测试床,形成“沙箱-测评-认证”一体化环境,确保标准的科学性和适用性。

5.2 多部门协作与产学研用联动

通过多部门协作、产学研用联动、第三方评估等机制,保障标准体系的有效落地和持续完善。各级政府、行业协会、科研院所、企业共同参与标准的制定、验证和推广,形成协同创新的良好生态。

5.3 人才梯队建设

高校课程、职业培训,培育数据空间运营师、评估师等专业人才,支撑标准体系的实施和生态发展。通过建立完善的人才培养和评价体系,为数据空间的可持续发展提供坚实的人才保障。

六、结论

《可信数据空间标准体系建设指南(2025年版)》以体系化、分层分类、全流程闭环的标准体系,奠定了我国可信数据空间建设的技术和制度基础。它不仅为数据要素市场和数字经济发展提供了统一的标准支撑,也为各行业、各领域的数据空间建设和创新应用提供了科学指引和实践范本。通过其系统化、全周期、强实践性的设计和动态演进机制,将成为未来几年引领我国数据要素市场健康发展的关键驱动力,并为全球数字治理贡献中国方案。

📢💻 【省心锐评】

“标准先行,生态共建,数据空间的未来已来,唯有信任与创新并举,方能行稳致远。”

.png)

评论