【摘要】低空飞行器激增正引发频谱资源拥堵,成为产业规模化运营的瓶颈。通过规划专用频谱、实施动态管理、并应用先进抗干扰技术,是保障低空智联网通信安全与可靠,从而赢得这场“空中争夺战”的关键。

引言

低空经济,这个曾经听起来颇具未来感的词汇,如今正以前所未有的速度照进现实。当它被正式写入政府工作报告,成为国家战略性新兴产业的一员时,我们知道,一个由无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)构成的三维立体交通网络,已不再是科幻电影的专属。中国民航局的预测数据为这股热潮提供了注脚,到2025年,我国低空经济的市场规模将攀升至惊人的1.5万亿元。

物流无人机穿梭于楼宇之间,载人eVTOL提供着城市空中交通(UAM)新选择,应急救援无人机在灾区上空构建“生命通道”。这幅繁荣的画卷背后,却隐藏着一场看不见硝烟的战争,一场围绕着无线电频谱资源的“空中争夺战”。每一架飞行器,都是一个移动的通信节点,它们对稳定、高速数据链的依赖,不亚于人类对空气的依赖。然而,随着数以万计的飞行器涌入1000米以下的低空空域,我们赖以通信的公共频段,正变得不堪重负。拥堵、干扰、掉线,这些问题如同一道无形的“天花板”,悄然横亘在低空经济规模化运营的道路上。

如何打破这道天花板?答案指向了频谱。这不仅是一场技术攻坚战,更是一场涉及顶层设计、精细化管理与产业协同的系统工程。我们需要为低空飞行器开辟“专属空中信息高速公路”,即规划专用、受保护的频谱。同时,我们还需要最智慧的“交通管理系统”,也就是频谱动态管理技术,让有限的资源得到最高效的利用。最后,我们必须为这条“高速公路”配备最坚固的“装甲”,即先进的抗干扰通信技术,确保飞行器的“生命线”在复杂的城市电磁丛林中永不中断。这盘大棋,关乎安全,关乎效率,更关乎万亿级产业的未来。

一、 📈 背景与挑战:低空经济的“隐形天花板”

%20拷贝.jpg)

低空经济的崛起,本质上是信息技术与航空技术深度融合的产物。飞行器本身固然重要,但真正让它们“活”起来,并融入社会经济体系的,是背后那张无形的“网”——低空智联网。这张网承载着飞行控制、态势感知、业务数据回传等关键功能。而这张网的物理基础,就是无线电频谱。当前,这张基础网络正面临前所未有的压力。

1.1 频谱拥堵:公共频段的“交通大堵塞”

目前,绝大多数中小型无人机运行在2.4GHz和5.8GHz这两个ISM(工业、科学和医疗)免许可公共频段上。这就像是城市里免费开放的公共道路,虽然方便,但使用者鱼龙混杂,毫无秩序可言。

海量设备共享有限通道。你的Wi-Fi路由器、邻居的蓝牙音箱、办公室的无线鼠标,甚至医院里的微波理疗仪,都在这两个频段上“呐喊”。当成千上万的无人机也加入这个本已拥挤的“派对”时,频谱拥堵便成了必然。信号冲突、数据包碰撞、重传率飙升,最终导致通信时延增大、有效带宽急剧下降。

无法满足专业业务需求。低空经济的典型应用场景,对通信链路提出了极高的性能要求。想象一下,一架进行4K高清电力巡检的无人机,或者一架执行远程手术设备运输的医疗无人机,它们需要的是稳定、可靠的高带宽连接。

下表清晰地展示了不同低空业务对通信链路的严苛要求,而这些要求在拥挤的公共频段上几乎无法得到保障。

这种“僧多粥少”的局面,直接导致了规模化运营的瓶颈。当一个区域内只能支持几十架无人机同时作业时,所谓的“空中出租车”网络和“无人机外卖”就只能是小范围的试点,无法形成真正的经济规模。这便是那道**“隐形天花板”**,它限制的不是飞行器的数量,而是支撑它们安全高效运行的信息承载能力。

1.2 电磁干扰:城市上空的“无形陷阱”

如果说频谱拥堵是交通流量过大造成的堵塞,那么电磁干扰就是路上突然出现的“路障”和“陷阱”,其威胁更为直接和致命。城市,尤其是特大城市的中心区域,是地球上电磁环境最复杂的区域之一。

无处不在的干扰源。高压输电线、移动通信基站、广播电视塔、雷达站,甚至是运行中的地铁,都会产生强大的电磁辐射。这些辐射对于飞行器上高度灵敏的通信接收机和GNSS(全球导航卫星系统)接收机来说,就是强大的噪声。

“亚米级”定位的挑战。低空飞行,特别是城市内的精准起降和避障,需要“亚米级”甚至“厘米级”的定位精度。GNSS信号本身就非常微弱,从数万公里外的太空传来,落地信号强度比环境噪声还要低。在城市“峡谷”中,信号本就容易被高楼遮挡和反射,形成多径效应。此时,任何额外的地面干扰,都可能导致导航信号失锁,飞行器瞬间“迷路”。

恶意干扰的威胁。除了无意干扰,我们还必须警惕蓄意的恶意干扰。使用廉价的干扰设备(“Jammer”)就可能在很大范围内压制无人机的控制信号或导航信号,导致其失控坠落或被诱骗至错误地点。这种“软杀伤”手段,对低空安全构成了非对称威胁。

这些复杂的电磁环境问题,使得飞行安全和业务可靠性大打折扣。每一次通信中断或导航失锁,都可能是一次潜在的事故。因此,若不能从根本上解决频谱的可靠性问题,低空经济的规模化发展就无从谈起。

二、 🗺️ 破局之道:专用、受保护频谱的规划与战略意义

面对公共频段的混乱与脆弱,唯一的出路是为低空经济规划和分配专用的、受法律和技术双重保护的频谱资源。这并非简单的“划分一块地”,而是构建整个低空产业安全基石的战略举措。其意义深远,远超技术本身。

2.1 战略必要性:从“求生存”到“谋发展”

为低空经济划分专用频谱,是从根本上提升其安全性和可靠性的核心手段,是产业从零散试点走向规模化、网络化运营的入场券。

保障绝对安全与可靠性。专用频谱就像为低空飞行器开辟的**“专属空中高速公路”**。在这条路上,没有闲杂车辆,路况受到严密监控。飞控、遥测、导航增强等“生命线”数据可以在这条专属通道内稳定、低时延地传输,从根本上杜绝了公共频段的无序竞争和恶意干扰。这是实现高密度、大规模飞行的绝对前提。没有这张“安全网”,任何商业模式的讨论都如同沙上建塔。

支撑空域与频谱的协同治理。未来的低空交通管理,必然是动态和智能的。空域不再是静态划分的“格子”,而是可以根据实时需求动态调整的资源。频谱作为“看不见的空域”,必须与物理空域的管理平台深度联动。例如,当空中交通管理系统划设一条临时航线时,频谱管理系统应同步为该航线内的飞行器分配一个干净、可靠的通信频段。这种**“空域—频谱—通信”一体化治理**的理念,是实现精细化、高效化空中交通管理的关键,而专用频谱是实现这一蓝图的物理载体。

促进产业的健康与可持续发展。不确定的频谱政策是产业投资的最大风险之一。如果企业投入巨资研发的飞行器和通信设备,未来可能因为频谱政策变动而无法使用,这将极大地抑制创新和投资。反之,一个清晰、稳定、长期的专用频谱规划,会给整个产业链吃下一颗“定心丸”。从芯片设计、机载电台制造,到网络运营和应用开发,所有参与者都能在一个稳定的预期下进行技术迭代和商业模式创新,从而形成良性循环,推动产业健康发展。

2.2 全球进展与中国实践:一场竞速赛

为低空交通规划专用频谱,已成为全球主要经济体的共识和行动方向。这场围绕未来天空资源的竞赛已经开始。

国际趋势。美国和欧洲是这一领域的先行者。美国联邦航空局(FAA)主导的无人机交通管理(UTM)体系和欧洲航空安全局(EASA)推动的U-space框架,都将可靠的通信作为核心要素。它们正在积极研究和测试C波段(如5030-5091 MHz)等专用频段,用于无人机指挥与控制(C2)链路,并强调链路的冗余备份和抗干扰能力。其核心思路是,通过数字化空域管理平台,将分级分类的监管要求与频谱分配策略紧密结合。

中国实践。中国在这一领域也正加速布局,展现出后来居上的决心。

政策法规层面,2025年民用航空法修订草案已提请审议,其中明确“划分空域应当兼顾低空经济发展需要”,这为从顶层法律设计上保障低空经济的空域和频谱资源需求打开了通道。

行业标准层面,工业和信息化部等主管部门正加快推进低空通信频率使用规划、机载无线电设备频谱划分等关键标准的制定工作。特别是推动IMT(国际移动通信,即我们熟知的5G/6G)技术与感知技术融合的“通感一体”无线电管理体系建设,旨在利用蜂窝网络为低空提供通信与监视的双重服务。

地方探索层面,深圳、上海、安徽等地已率先开展低空智联网的建设和试点,积极探索5G-A(5.5G)、北斗、卫星互联网等技术如何融合,为低空飞行器提供“看得见、呼得着、管得住”的一体化服务。这些实践为国家层面的频谱规划积累了宝贵的数据和经验。

2.3 频谱规划核心原则:精细化与智能化

简单地划出一段频率是不够的,未来的低空频谱规划必须是精细化、立体化和智能化的。这需要引入全新的规划理念,以应对复杂多样的业务需求和时空动态变化的场景。

2.3.1 分层、分域、分业务的立体化规划

未来的低空频谱规划不应是“一刀切”的,而应像一个多层蛋糕,根据业务的安全等级和性能要求,进行精细划分。

这种分层设计,既能用最好的资源保障最关键的安全,又能通过市场化的方式满足多样化的商业需求,还能为低成本应用保留空间,实现了资源的最优化配置。

2.3.2 “TSB”三维切片授权模型

传统的频谱授权是二维的,即在某个地理区域(Space)内授权一段频率(Band)。对于三维、动态的低空应用,我们需要引入时间(Time)维度,构建一个**“时间-空间-业务”(Time-Space-Business, TSB)**的三维切片授权模型。

时间(Time)。频谱授权可以是临时的,例如,仅在某次应急救援任务的2小时内,为救援无人机集群授权一个专用频段。

空间(Space)。授权范围是三维的,包含经纬度和高度。例如,为一条特定航路(如深圳南山到宝安机场的eVTOL航线)在500米高度层授权一个专用信道。

业务(Business)。授权与具体的业务类型挂钩,并附加不同的服务质量(QoS)要求。例如,同一频段内,飞控信号的优先级永远高于视频回传信号。

通过这种三维切片授权,频谱资源能够像云计算资源一样,被精细化地、动态地调度和分配,从而与动态的空域管理实现完美协同。

2.3.3 设立保护带与地理围栏

在关键区域,如机场进近区、重要航路、人口密集区上空、重要基础设施附近,必须设立电磁环境保护带。在这些区域内,要设定更为严格的电磁环境红线,并建立常态化的监测和执法机制,主动清除潜在的干扰源。同时,通过技术手段在飞行器端和网络端设置频谱地理围栏,禁止飞行器在未经授权的区域使用特定频率,从源头上防止频谱滥用和跨区干扰。

三、 ⚙️ 效率革命:频谱的动态分配与管理

%20拷贝.jpg)

拥有了专用频谱,如同拥有了一块宝贵的土地。但如何在这块土地上实现“精耕细作”,最大限度地提升“亩产”,则是频谱管理技术需要回答的核心问题。从“静态授权”走向“动态分配”,是这场效率革命的关键。

3.1 动态分配机制:从“一次性牌照”到“按需即取”

传统的频谱管理模式,类似于发放“一次性牌照”,一旦某个机构获得了某段频率的长期使用权,无论其是否真正在使用,其他人都无法染指,造成了大量的频谱资源闲置。未来的低空频谱管理,必须借鉴共享经济的理念,建立一个**“按需即取、用后归池”**的动态分配体系。

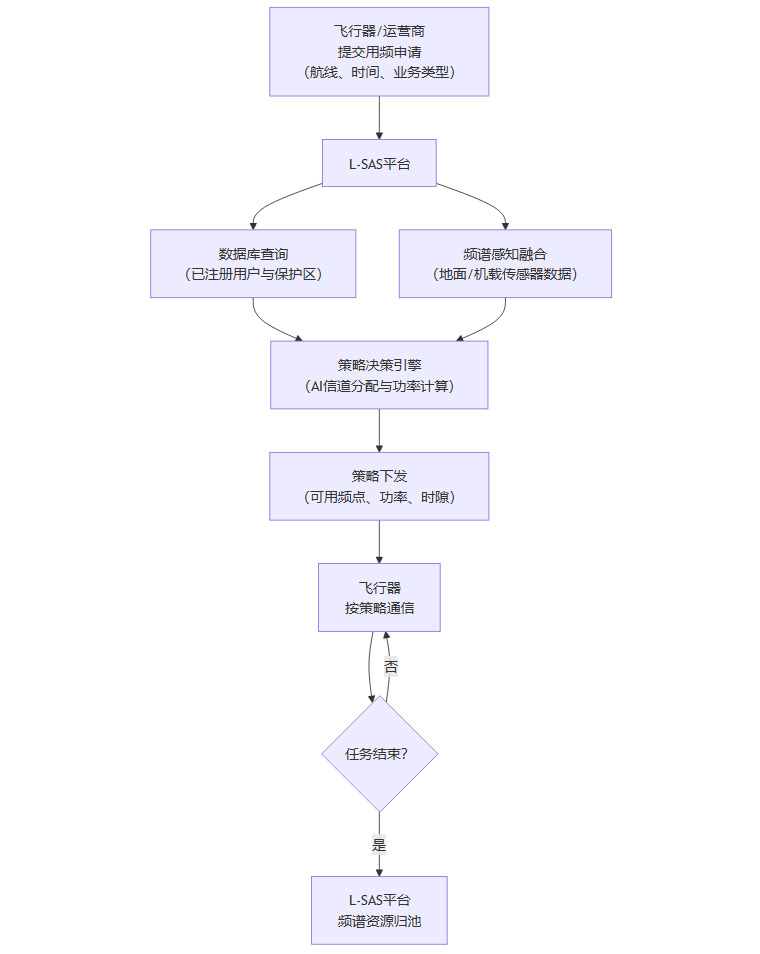

这个体系的核心,是一个被称为**“低空频谱协调系统”(Low-altitude Spectrum Coordination System, L-SAS)**的智能平台。它的工作流程可以类比于一个高度智能化的“网约车”调度中心。

这个L-SAS平台通过数据库登记、实时感知融合和智能策略决策,能够在秒级甚至毫秒级完成频谱资源的动态分配与回收。它不仅能分配专用频段内的资源,还能协调不同网络(如蜂窝网络、卫星网络)之间的频谱使用,实现全局最优。

3.2 认知无线电:赋予飞行器“频谱智慧”

如果说L-SAS是中央调度中心,那么认知无线电(Cognitive Radio, CR)技术,就是赋予每一架飞行器独立思考和决策能力的“智能大脑”。搭载了认知无线电技术的飞行器,不再是一个被动接收指令的终端,而是一个能够主动适应环境的智能体。

认知无线电的核心工作循环是**“感知-决策-行动”**。

智能感知频谱环境。飞行器上的认知引擎会像雷达一样,持续扫描周围的无线电环境,精确地识别出哪些频段在当前时间、当前位置是空闲的。这些空闲频段被称为**“频谱空洞”(Spectrum Hole)**。

机会性接入与智能规避。一旦发现“频谱空洞”,飞行器就能抓住机会,智能、动态地接入该频段进行通信。它还能根据通信任务的需求,选择最合适的带宽和功率。更重要的是,当它检测到主用户(拥有该频段更高使用权限的用户)出现时,能够立即停止使用并切换到其他空闲频段,像一个懂礼貌的“访客”,绝不“占道经营”。

这项技术,好比为低空交通引入了**“智能潮汐车道”**。在通信高峰期,系统可以动态地将一些原本用于其他业务的、但当前空闲的频段,临时开放给低空飞行器使用,极大地提升了频谱的整体利用效率。2024年工信部等部门印发的方案中提出的“动态空域分配”机制,其理念与认知无线电在频谱维度的应用不谋而合。

3.3 频谱画像与智能预测:从“被动响应”到“主动规划”

更进一步,结合大数据和人工智能技术,我们可以从“被动感知”升级到“主动预测”。通过收集和分析海量的历史频谱使用数据、城市地理信息以及未来的飞行计划,可以训练出时空频谱预测模型。

这个模型能够描绘出一幅动态的**“城市三维频谱画像”**,并预测出未来某个时间点、某条航线上可能的频谱占用情况和干扰风险。

赋能航线规划。在规划一条新的无人机物流航线时,系统可以提前查询这条航线沿途的频谱画像,避开那些已知的、常态化的强干扰区域,或者选择在频谱相对空闲的时间窗口执行飞行任务。

支持频谱预约。对于一些高优先级的任务,如重要的医疗运输或安保飞行,可以基于频谱预测模型,提前向L-SAS系统“预约”一条在任务期间干净、无干扰的频谱通道,实现主动的资源保障。

这种从“被动响应干扰”到“主动规避和预留资源”的转变,是实现更高层次智能化管理的关键一步。

3.4 多网协同与干扰处置闭环

低空智联网不会是单一技术构建的网络,而是一个异构融合网络(HetNet)。它将地面蜂窝网络(特别是5G-A)、低轨卫星网络(如星链、星网)、行业专网以及飞行器之间的自组网(Ad-hoc)等多种通信技术融为一体。

多网协同与智能切换。飞行器可以同时连接到多个网络,例如,在城市区域主要使用5G-A网络,当进入信号盲区或遭遇强干扰时,系统可以无缝切换到卫星链路,或者通过与附近的另一架无人机进行中继通信,来保证链路的连续性。这种多链路并发与智能优选的机制,极大地提升了通信的冗余度和可靠性。

干扰处置闭环。建立一个从感知、定位到处置、溯源的干扰管理闭环至关重要。当低空综合管理平台上的监测系统发现异常干扰信号时,应能立即启动联动机制。

异常感知。通过部署在地面和飞行器上的频谱传感器,实时发现异常信号。

干扰定位。利用多个传感器的监测数据,通过三角定位等算法,快速锁定干扰源的物理位置。

联动处置。将干扰源位置信息推送给无线电管理部门和公安部门,进行现场执法和清除。

事后溯源。对干扰事件进行分析,完善干扰特征库,并反向优化频谱规划和抗干扰策略。

这个闭环流程,确保了对频谱干扰的快速响应和有效打击,是维护低空网络秩序的“利剑”。

四、 🛡️ “生命线”守护者:城市复杂电磁环境下的抗干扰通信技术

即便我们拥有了专用频谱和智能的管理系统,也无法完全杜绝意外或恶意的干扰。城市电磁环境的复杂性,如同一个充满未知陷阱的黑暗森林。为了保障飞行器数据链这条“生命线”的绝对稳定与安全,我们必须为其配备最坚固的“技术装甲”。这些先进的抗干扰通信技术,是确保飞行器在最恶劣环境下依然能够“耳聪目明、指令畅通”的最后一道防线。

4.1 跳频通信(FHSS):电磁丛林中的“游击战术”

跳频扩频(Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS)是一种经典而极其有效的抗干扰技术。它的核心思想非常直观,就是**“打一枪换一个地方”**。

工作原理。通信的发送方和接收方预先共享一个伪随机码序列,这个序列决定了信号在哪些频率点上进行跳变,以及跳变的顺序和速率。在通信过程中,信号会在这个宽阔的频带上,按照预设的序列进行毫秒级甚至微秒级的快速、随机跳变。

抗干扰优势。对于干扰方而言,除非它能同步获取这个伪随机码序列,否则它根本无法预测信号下一刻会出现在哪个频率上。

对抗窄带干扰。如果一个窄带干扰信号恰好压制了某个跳频点,由于信号在这个点上停留的时间极短,只会造成少量数据包的丢失。通过前向纠错编码(FEC)等技术,这些丢失的数据很容易被恢复,对整体通信质量影响甚微。

对抗跟踪式干扰。即使干扰方试图通过频谱仪扫描来跟踪跳频信号,但由于信号跳变得太快,当干扰方锁定一个频率并发起攻击时,通信信号早已“逃”到下一个频率点了。

多用户共存。通过为不同的用户对分配不同的跳频序列(码分多址,CDMA的一种形式),可以让多个用户在同一频段内同时通信而互不干扰,极大地提升了频谱利用率。

跳频技术就像让数据链在电磁丛林中学会了“凌波微步”,让敌人难以捉摸,从而极大地增强了其在复杂电磁环境下的生存能力。

4.2 扩频通信(DSSS):将信号“隐藏”于噪声之中

直接序列扩频(Direct-Sequence Spread Spectrum, DSSS)是另一种强大的抗干扰技术,其策略与跳频不同,不是“躲避”干扰,而是**“淹没”干扰**。

工作原理。DSSS同样使用一个伪随机码(称为扩频码或码片),但它不是用这个码来控制频率跳变,而是用它来直接对原始数据信号进行调制。这个扩频码的速率远高于原始数据速率,其效果是将原本窄带的数据信号,扩展到一个非常宽的频带上去传输。

抗干扰与低截获优势。

强大的抗干扰能力。经过扩频后,信号的功率谱密度变得非常低,甚至可以低于背景噪声的水平。接收端利用本地同步的同一个扩频码进行相关解扩,可以将分散在宽带上的微弱信号能量重新“聚集”起来,恢复出原始信号。而对于不相关的窄带干扰信号,在解扩过程中,其能量反被扩展到整个宽带,变成了类似噪声的信号,从而被轻易滤除。这个过程带来的信噪比提升,被称为**“处理增益”**,是DSSS抗干扰能力的关键。

良好的低截获/低检测概率(LPI/LPD)。由于信号功率被摊薄到很宽的频带上,其功率谱密度低于噪声,非合作方很难从背景噪声中检测到信号的存在,更不用说解调和窃听了。这为飞行器的隐蔽通信提供了可能。

扩频技术,如同为飞行器的数据链穿上了一件“隐身衣”,让它能够悄无声息地穿越充满噪声和窃听威胁的区域。

4.3 频率捷变与多链路聚合:构建冗余与韧性

单一的技术手段可能存在短板,现代抗干扰通信系统更强调多种技术的融合与系统级的冗余设计。

频率捷变(Frequency Agility)。这是比跳频更广义的概念,它指的是通信系统能够根据实时信道质量,智能地选择和切换到最佳工作频率的能力。这需要系统具备快速的信道探测和评估能力,结合认知无线电技术,可以实现更智能、更灵活的干扰规避。

多链路聚合与冗余。这是提升可靠性的“终极法宝”。飞行器可以同时通过多种不同的物理链路进行通信,例如,同时使用5G-A蜂窝网络、433MHz专用数传电台和卫星链路。

包级捆绑。将数据包复制多份,通过不同链路同时发送,接收端选择最先到达且无误的数据包。这种方式时延最低,但会消耗更多带宽。

链路级多数表决。对于关键的控制指令,可以通过三条或更多链路同时发送,接收端进行“多数表决”,只要有一半以上的链路收到了正确的指令,就认为指令有效。这极大地提升了指令的送达率和抗欺骗能力。

智能链路选择。系统实时监测各条链路的质量(如时延、丢包率、带宽),并动态地将数据流引导到当前质量最好的链路上,实现无感知的故障切换。

这种“不把所有鸡蛋放在一个篮子里”的设计哲学,构建了强大的通信韧性,确保即使部分链路受到干扰或失效,飞行器的“生命线”依然能够保持畅通。

4.4 MIMO与波束赋形:空间维度的抗干扰

除了在时域(跳频)和频域(扩频)上做文章,我们还可以在空间域上提升抗干扰能力。这主要依赖于多天线技术(MIMO)和波束赋形(Beamforming)。

MIMO(多输入多输出)。通过在发送端和接收端同时使用多个天线,MIMO可以创造出多个并行的空间数据流,从而在不增加带宽的情况下成倍提升数据传输速率(空间复用)。同时,它也能通过天线分集(如选择性合并、最大比合并)来对抗信号衰落,提升接收信号的稳定性和可靠性。

智能天线与波束赋形。通过精确控制多天线阵列中每个天线单元的信号相位和幅度,可以将无线电信号的能量汇聚成一个非常窄的波束,像手电筒的光束一样,精确地“瞄准”目标接收方。

提升信号强度与距离。能量的聚焦使得接收端的信号强度大幅提升,有效扩展了通信距离。

降低干扰。由于能量集中在特定方向,对其他方向的干扰大大减少。反之,在接收端,也可以形成**“零陷”**,即在特定方向上(干扰源方向)的接收灵敏度降至最低,从而“屏蔽”掉来自该方向的干扰信号。

在低空场景下,通过三维扇区化部署和动态波束赋形,可以为每一架飞行器定制专属的通信波束,实现空间上的隔离,极大地降低了同频和共信道干扰。

4.5 AI驱动的智能抗干扰:迈向自主防御

人工智能,特别是深度学习和强化学习,正在为抗干扰通信技术带来革命性的变化。传统的抗干扰技术大多基于固定的模型和策略,而AI可以赋予通信系统自主学习和智能决策的能力。

智能干扰识别。利用深度学习算法,系统可以实时分析接收到的信号特征,像经验丰富的无线电专家一样,快速准确地识别出干扰的类型(如连续波干扰、脉冲干扰、扫频干扰等),甚至能识别出一些前所未见的新型干扰模式。

预测性干扰规避。结合历史数据和实时感知,强化学习模型可以预测干扰信号在未来短时间内的行为趋势,并提前做出决策,如切换频率、调整波束方向或改变调制编码方式,实现从“被动挨打”到“主动防御”的转变。

端到端自适应优化。AI模型可以作为一个全局优化器,根据实时的信道条件、业务需求和干扰环境,动态地、联合地调整通信系统的所有参数(频率、功率、调制方式、天线方向图等),以寻求在当前条件下的最优通信性能。

AI驱动的智能抗干扰,代表了未来的发展方向。它将使低空通信系统变得像一个拥有自我进化能力的生命体,能够自主适应复杂多变的电磁环境,实现最高等级的通信韧性。

五、 🏗️ 工程落地与发展路线图

%20拷贝.jpg)

蓝图虽美,终须落地。将上述技术理念转化为稳定可靠的工程实践,并规划出一条清晰可行的发展路径,是低空经济能否真正“飞起来”的关键。

5.1 关键性能指标(KPI)定义

要衡量低空智联网的建设成效,必须定义一套清晰、可量化的关键性能指标。这些KPI是网络建设、设备准入和运营服务的“指挥棒”。

这些KPI的设定,为技术研发、网络建设和监管评估提供了明确的目标。

5.2 三步走发展路线图

低空智联网的建设不可能一蹴而就,需要分阶段、分步骤地稳健推进。一个可能的三步走路线图如下。

第一阶段(2025-2026年):试点验证与标准确立

核心任务。在1-2个省或重点城市(如大湾区、长三角)开展省级低空智联网平台试点。核心是验证“专用频谱 + L-SAS”的技术可行性和管理模式。

应用场景。聚焦于技术要求相对明确、商业模式较为成熟的场景,如城际物流、电力巡检、应急救援等。

技术重点。完成专用频段的初步划分与测试;搭建L-SAS原型系统;验证5G-A网络在低空的覆盖能力和性能;制定机载通信终端的基本技术规范和入网认证流程。

产出。形成国家级的低空通信技术规范草案和频谱规划建议,为下一步的规模推广奠定基础。

第二阶段(2027-2028年):规模推广与常态化运营

核心任务。将试点经验推广至全国主要城市群,形成国家级技术规范与认证体系。低空智联网进入常态化运营阶段。

应用场景。扩展至对安全和可靠性要求更高的**城市空中交通(UAM/eVTOL)**载人场景,以及更复杂的城市内物流配送网络。

技术重点。实现全国范围内的L-SAS系统互联互通;推动空域管理平台与频谱管理平台的深度融合,实现“空域-频谱”一体化调度;5G-A网络针对低空覆盖进行规模优化和部署;多链路融合通信终端成为标配。

产出。完善的法律法规和监管体系;成熟的商业运营模式;形成完整的产业链生态。

第三阶段(2029-2030年及以后):深度融合与智能化升级

核心任务。与5G-A/6G、非地面网络(NTN,即卫星互联网)深度融合,实现全球无缝覆盖的低空通信服务。网络具备高度的智能化和自愈能力。

应用场景。支撑跨城、跨境的低空商业航线;实现大规模、高密度的无人机集群协同作业;通感一体技术广泛应用,网络本身即是监视系统。

技术重点。AI驱动的智能抗干扰和网络自优化技术成为主流;通感算一体化网络架构落地;基于区块链等技术的可信频谱交易和共享机制探索。

产出。一个全球领先、安全高效、智能自主的低空智联网,成为数字经济不可或缺的新型基础设施。

总结

低空经济的浪潮已至,而频谱资源的“空中争夺战”是决定这股浪潮能走多远、飞多高的关键战役。这场战争没有旁观者,它需要政策制定者的高瞻远瞩,以前瞻性的思维规划出专用、受保护的频谱资源,为产业发展奠定坚实的基石。它需要科研人员和工程师的持续创新,通过频谱动态管理、认知无线电等技术,将有限的资源利用到极致;并通过跳频、扩频、AI抗干扰等“黑科技”,为飞行器的生命线穿上最坚固的铠甲。

更重要的是,它需要整个产业生态的协同努力。从监管机构、网络运营商、飞行器制造商到应用服务商,必须在一个统一的框架下,实现空域、频谱、通信的联动治理。这不仅是技术的竞争,更是管理智慧和产业协同能力的较量。

我国在这场竞赛中,拥有良好的产业基础、巨大的市场潜力和强大的制度优势。通过科学规划、稳步推进,我们完全有能力率先实现技术、监管与产业的闭环创新,将挑战转化为机遇。最终,为万亿级的低空经济市场,铺就一条真正安全、高效、畅通无阻的“天路”,赢得这场关乎未来的“空中争夺战”。

📢💻 【省心锐评】

频谱不是万能的,但没有专用频谱是万万不能的。低空经济的下半场,拼的不是飞机,而是那张看不见的、足够聪明的“网”。

.png)

评论