【摘要】气候数据资产化正成为绿色金融与碳交易领域的创新引擎。以山西为例,本文系统梳理了物联网、AI与区块链三重技术如何推动气象数据从采集、处理、确权到资产化流通的全链条变革,深度剖析了典型应用场景、政策创新、技术挑战与全球趋势,展望了气候数据资产化在“双碳”目标下的广阔前景。

引言

在全球气候治理和绿色金融浪潮的推动下,数据正从“资源”向“资产”转化,成为经济社会高质量发展的新引擎。气候数据,尤其是气象数据,因其在碳交易、绿色金融、产业转型等领域的独特价值,正逐步走向资产化、市场化。山西省作为能源大省,率先探索气象数据资产化路径,依托物联网、人工智能与区块链等前沿技术,构建了从数据采集、智能处理、确权登记到资产交易的全链条创新模式。本文以山西气象数据项目为例,系统梳理气候数据资产化的技术路径、应用场景、政策创新与未来趋势,旨在为行业提供可借鉴的深度案例与前瞻思考。

一、气候数据资产化的时代背景与发展趋势

%20拷贝-qqhb.jpg)

1.1 气候数据的战略价值

气候数据作为新型生产要素,已成为绿色金融、碳交易、产业升级等领域的核心驱动力。其价值体现在:

支撑碳排放核算与碳交易定价

优化绿色金融产品设计与风险评估

赋能农业、能源、交通等行业的智能决策

推动绿色生活方式与碳普惠机制落地

随着“双碳”目标的提出,气候数据的资产化、确权与流通成为政策与市场关注的焦点。山西省在这一领域的探索,为全国乃至全球提供了可复制、可推广的范本。

1.2 技术驱动下的气候数据资产化浪潮

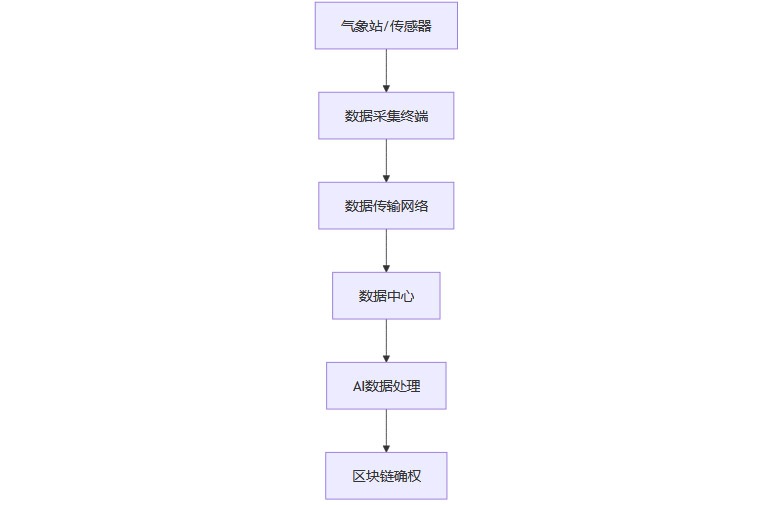

气候数据资产化的实现,离不开物联网、人工智能与区块链三大技术的深度融合。三者协同,构建了数据采集、处理、确权、流通的完整闭环:

物联网实现高频、自动化数据采集

AI驱动数据清洗、建模与价值评估

区块链保障数据确权、溯源与可信交易

这一技术路径,不仅提升了数据资产的质量与流通效率,也为绿色金融创新提供了坚实基础。

1.3 山西模式的创新意义

山西省依托丰富的能源与气候资源,率先布局气象数据资产化。通过政策引导、技术创新与市场机制协同,形成了“数据采集—智能处理—确权登记—资产交易”的全链条模式。其核心经验包括:

多部门协同推动数据资产入表

以场景驱动数据资产价值释放

以区块链技术保障数据权属与流通合规

以绿色金融产品创新带动产业升级

山西模式的成功,为全国气候数据资产化提供了宝贵经验。

二、物联网+AI+区块链:气候数据资产化的三重技术赋能

2.1 物联网:高频自动化的数据采集引擎

2.1.1 传感器网络的全域覆盖

山西省通过部署高精度传感器和自动化气象站,实现了风速、温度、湿度、降水等多维气候数据的实时采集。以某新能源企业为例,其风能数据采集系统日均处理量达数十万条,为后续数据建模与资产化提供了坚实基础。

2.1.2 数据采集流程图

2.1.3 物联网采集的优势

实时性强,数据更新频率高

空间覆盖广,支持多场景应用

自动化程度高,降低人工成本

数据粒度细,提升建模精度

2.2 人工智能:数据清洗、建模与价值评估的核心动力

2.2.1 数据清洗与脱敏

AI技术在数据清洗、异常值检测、脱敏处理等环节发挥关键作用,确保数据质量与合规性。例如,在农业保险领域,AI自动剔除异常气象数据,提升模型的鲁棒性。

2.2.2 智能建模与动态估值

AI算法能够结合气象、土壤、作物等多源数据,构建高精度预测模型。在新能源领域,AI优化风能预测与发电量联动模型,将数据资产估值误差率从15%降至5%,显著提升资产价值。

2.2.3 风险评估与资产流转

AI还可用于碳汇收益权通证化流程的风险评估,提升资产流转效率。通过动态调整估值模型,实现数据资产价值的持续优化。

2.2.4 AI赋能流程表

2.3 区块链:数据确权、溯源与可信交易的基石

2.3.1 区块链确权机制

区块链通过哈希链式结构和数字签名机制,实现气象数据的不可篡改、可追溯确权。每一条数据的采集、处理、流通环节均可在链上留痕,保障数据权属清晰、流通合规。

2.3.2 资产化流通与激励机制

在“三晋绿色生活”平台,区块链技术实现了500万用户绿色行为数据的确权登记。用户的碳减排行为可兑换碳积分、碳证书,甚至用于质押融资,推动碳资产的市场化流通。

2.3.3 区块链赋能流程表

三、典型应用场景与成效

%20拷贝-uubi.jpg)

3.1 新能源领域:风能预测与收益联动模型

3.1.1 场景描述

某新能源企业联合会计团队与气象学家,开发了“风能预测-发电量-收益”联动模型。通过物联网采集风速数据,AI优化发电量预测,区块链确权数据资产,最终提升绿色信贷获批率。

3.1.2 应用成效

数据资产估值误差率降至5%

企业绿色信贷获批率显著提升

风电场运营效率大幅提高

3.2 碳账户平台:打通金融与环保数据壁垒

3.2.1 场景描述

太原市碳账户平台上线后,实现了企业碳排放的精准核算。平台对接能源管理系统与政府监管系统,为碳交易、绿色信贷提供数据支撑。

3.2.2 应用成效

企业碳排放数据资产化

金融机构绿色信贷审批效率提升

政府监管与企业运营协同增强

3.3 碳普惠机制:全民参与绿色行为激励

3.3.1 场景描述

“三晋绿色生活”小程序通过区块链确权个人碳减排数据,用户可获得绿色积分、碳证书等激励,形成多元主体参与的碳普惠生态。

3.3.2 应用成效

平台累计减排15万吨

500万用户参与绿色行为

绿色生活方式普及率提升

3.4 气候投融资试点:绿色金融产品创新

3.4.1 场景描述

山西推动碳足迹挂钩贷款、碳资产质押贷款等金融产品落地,支持绿色产业高质量发展。

3.4.2 应用成效

太原市累计授信突破497亿元

实际投放贷款209亿元

绿色产业项目落地近200个

3.5 应用场景与成效一览表

四、政策与制度创新

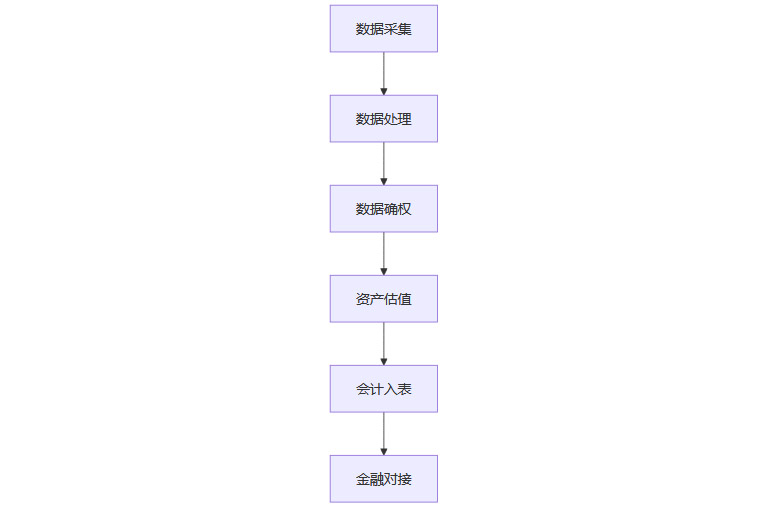

4.1 数据资产入表:提升企业信用与融资能力

4.1.1 政策背景

财政部要求央企2025年底前完成核心数据资产入表。山西绿色交易中心通过“绿晋通”平台,实现数据资产入表,提升企业资产负债结构和信用评级,增强融资能力。

4.1.2 实施路径

明确数据资产权属与分类

建立数据资产估值与会计核算体系

推动数据资产与金融产品对接

4.1.3 资产入表流程图

4.2 跨区域合作与标准化建设

4.2.1 区域协同创新

上海市气象局与上海期货交易所合作开发气象指数期货产品,中国气象局与上海数据交易所实现数据标识互认,推动气象数据跨境流通。

4.2.2 行业标准化

中国信通院推动绿色资产上链技术规范制定,助力行业标准化发展。标准化建设为数据资产流通、估值与监管提供制度保障。

4.3 政策创新成效

企业数据资产入表率提升

区域间数据流通效率增强

行业标准化水平提升

五、挑战与未来展望

%20拷贝-wibi.jpg)

5.1 权属界定与合规流通

数据确权涉及持有权、加工使用权与产品经营权的分置管理,需进一步完善法律法规和行业标准。权属不清将影响数据资产的流通与价值实现。

5.2 估值模型与风险控制

数据资产价值高度依赖应用场景,需构建动态估值模型,结合AI进行持续优化。风险控制机制需覆盖数据采集、处理、流通全流程。

5.3 复合型人才紧缺

数据资产入表、碳金融创新等环节对会计、法律、技术等跨领域人才需求旺盛,亟需加强人才培养与协同机制建设。

5.4 全球碳市场互联趋势

国际清算银行(BIS)通过多边央行数字货币桥(mBridge)推动绿色资产跨境交易,未来需加强技术互操作性与标准对接,推动全球碳市场一体化。

5.5 未来展望

随着技术标准化、政策完善与全球协作的推进,气候数据资产化将释放更大的绿色金融潜力,为实现“双碳”目标提供坚实支撑。

结论

气候数据资产化正处于从理念到实践的关键跃迁期。山西的探索表明,物联网、AI与区块链三重技术赋能,能够打通气象数据从采集、处理、确权到资产化流通的全链条,推动数据从“资源”向“资产”转化。政策创新、标准化建设与金融产品创新,为气候数据资产化提供了坚实保障。未来,随着全球碳市场互联、技术标准统一与复合型人才培养的加速,气候数据资产化将在绿色金融、碳交易、产业升级等领域释放更大价值,成为推动绿色低碳转型的重要引擎。

📢💻 【省心锐评】

“气候数据资产化不是单纯的技术游戏,而是重构生产关系的制度革命。山西模式的价值,在于打通了数据要素市场化的任督二脉。”

.png)

评论