【摘要】面对极端灾害频发导致地面通信瘫痪的严峻挑战,构建一个集高韧性地面设施、快速应急组网技术与智能化冗余网络架构于一体的低空基础设施网络,是保障灾时“空中生命线”畅通的关键。

引言

近年来,极端天气不再是新闻里的远方,而是我们身边频繁上演的现实。从骤然而至的特大暴雨,到撼动山河的强烈地震,每一次天灾都在考验着现代社会的基础设施。其中,通信与电力网络,这两条维系社会运转的“大动脉”,在灾害面前显得尤服脆弱。

一旦地面光缆被洪水冲断,基站因断电而“罢工”,整个灾区便会瞬间沦为一座“信息孤岛”。救援指令无法下达,受困群众无法求救,恐慌与无助迅速蔓延。这种通信中断的代价,在历次重大灾害中都得到了惨痛的印证。

所以,我们必须思考一个问题。当脚下的土地不再可靠时,我们能否向天空寻求答案?答案是肯定的。一个具备高韧性与强冗余的低空基础设施网络,正从应急预案走向现实,它如同一张无形的“安全网”,能够在地面网络失效时,迅速撑起一片“永不断网”的天空,成为名副其实的**“空中生命线”**。这篇文章,将系统地探讨如何从设计、技术、架构到治理,一步步构建起这张至关重要的网络。

🌐 一、背景与必要性:低空网络,极端灾害下的“空中生命线”

%20拷贝-qgiw.jpg)

1.1 极端灾害常态化,传统基建面临“韧性赤字”

我们必须承认一个事实,过去的基础设施设计标准,在很大程度上已经滞后于当前极端气候常态化的趋势。我们习惯于在“正常”状态下规划网络,而对“极端”状况的考虑,往往停留在有限的备用方案上。这种思维导致了基础设施普遍存在**“韧性赤字”**。

当地震撕裂大地,当洪水淹没城市,当地面交通、电力、通信三大系统同时瘫痪,传统的应急预案常常力不从心。救援队伍可能因为道路不通而无法进入,即使进入了,也可能因为没有信号而无法与后方指挥部联系。这种“三断”场景,是所有应急管理者最不愿看到的噩梦。

将**“韧性”与“冗余”**这两个词,从概念真正融入到基础设施的全生命周期治理中,已经不是一个选择题,而是一个必答题。我们需要一种能够在最坏情况下依然能够工作的补充系统。

1.2 “信息孤岛”的代价与低空网络的不可替代性

“信息孤岛”的代价是巨大的。它不仅意味着救援效率的断崖式下跌,更意味着社会秩序的潜在风险。在孤岛之中,谣言比真相跑得更快,恐慌情绪会呈指数级传播。

而低空网络,恰恰是打破这种孤岛效应最有效的工具。它不依赖于地面线缆,部署灵活快速,能够“飞”越中断的道路和泛滥的洪水,直达灾害核心区。无人机基站、应急通信车、卫星便携站等空基与地基结合的平台,共同构成了这张网络的骨干。

实战案例最有说服力。在多次救援行动中,系留无人机基站从部署到升空提供服务,往往只需要几分钟到几小时。它升至百米高空,瞬间就能点亮一片数公里范围的信号覆盖区,为数千名用户重新连接上公网。这种快速响应能力,是任何地面修复工程都无法比拟的。

为了更直观地理解其不可替代性,我们可以通过一个简单的对比来看。

表1:地面网络修复与低空应急组网对比

这张表格清晰地展示了,在争分夺秒的应急场景下,低空网络为何是不可或缺的**“第一响应者”**。

🛠️ 二、顶层设计:高韧性低空基础设施的构建蓝图

%20拷贝-xmok.jpg)

构建“永不断网”的低空网络,绝非简单采购几架无人机。它是一项复杂的系统工程,需要从基础设施的“细胞”层面就植入韧性的基因。这幅蓝图,必须围绕电力、链路、场站和部署四个核心维度展开。

2.1 电力韧性与离网能力:永不断电的基石

通信设备是“电老虎”,没有电,一切都是空谈。在“三断”场景下,市电必然中断,此时,强大的离网供电能力就是一切的基础。设计必须考虑多级、长时、可靠的备用电源方案。

2.1.1 多级备用电源体系

一个真正有韧性的供电系统,应该像一个层层递进的防御体系。

表2:多级备用电源体系设计

这种**“市电+UPS/储能+油机+氢燃料”**的四级纵深防御体系,是确保关键节点在任何情况下都能持续工作的核心保障。特别是氢燃料电池等新技术的应用,将应急供电能力从“小时级”提升到了“天级”。

2.1.2 关键节点加固与设施复用

除了为新建基站和垂直起降场配备上述电源系统,我们还应充分利用现有资源。例如,应急通信车本身就是一个移动的“能源堡垒”,它自带大功率油机和卫星链路,是网络中的机动力量。

一个更具巧思的思路是设施复用。广播电视塔,这类建筑在设计之初就考虑了极高的抗灾等级,拥有坚固的塔桅、独立的机房和强大的电源系统。将5G应急基站与广电发射塔合建,打造“应急通信堡垒基站”,平时是普通基站,灾时则能自动切换为应急模式,成为永不沉没的“通信方舟”。

2.2 多链路回传与异构融合:打通数据“生命线”

无人机在空中建立了信号覆盖,但数据如何传回后方指挥中心?这就需要稳定可靠的回传链路。当地面光缆和微波链路都中断时,卫星通信是最后,也是最可靠的一道防线。

2.2.1 “空天地”一体化回传架构

回传链路的设计同样需要冗余。“有线/微波/卫星”三线并行是理想状态。

有线光纤 带宽最大,时延最低,是首选。

地面微波 作为光纤的补充,可以快速建立视距内的点对点大带宽连接。

卫星通信 作为终极备份,不受地面任何设施损毁的影响。

在网络设计中,应采用多轨道、多地面站的卫星备份策略,避免单颗卫星或单个地面站故障导致通信中断。Ka、Ku等不同频段的卫星资源可以互为备份,以应对不同天气条件下的信号衰减。

2.2.2 智能融合通信系统

拥有多种链路还不够,关键在于如何智能地使用它们。先进的融合通信系统,能够实时监测各条链路的质量(如带宽、时延、丢包率),并根据业务需求进行智能调度和无缝切换。

例如,在一次演练中,即使人为强制切断正在使用的5G链路,系统也能在毫秒级内自动切换到卫星链路,保证视频会议和语音通话不中断。这种能力,对于保障应急指挥的连续性至关重要。

2.3 场站与信息基础设施一体化:同步规划,共建共享

低空经济的发展为应急网络建设提供了绝佳的契机。未来的城市将遍布用于无人机起降的垂直起降场(VTOL-port)。如果我们将这些场站的规划与低空信息基础设施(通信、导航、监视、气象)的建设同步进行,就能实现**“一建多用,平战结合”**。

统一标准 确保所有场站和设施都遵循统一的接口和协议,可以互联互通。

共建共享 避免各大运营商和部门重复建设,节约社会资源。

同步建设 将通信基站、备用电源、卫星天线等作为垂直起降场的“标准配置”,一体化建设。

此外,城市中密布的智慧灯杆、市政多功能杆也是宝贵的节点资源。它们自带供电和网络接口,只需加装小型的通信、感知设备,就能快速织密一张覆盖城市的低空感知与回传网络,成为应急网络的重要补充。

2.4 离网运行与快速部署:模块化设计的力量

应急设备,“快”是生命。所有应急通信设备都应采用模块化、便携式设计。

快速组装 无需复杂工具,像搭积木一样即可完成组装。

运输便捷 可由单人或小型团队背负,或通过皮卡、直升机快速运抵现场。

即插即用 设备加电后能自动完成初始化和网络注册。

理想的目标是,在“三断”的极端场景下,一套便携式应急通信系统(如系留无人机+地面站+卫星终端)能在5到15分钟内完成部署并发起呼叫。更有甚者,可以通过大型无人机向复杂地形(如山谷、孤岛)空投便携基站,实现“撒豆成兵”式的快速覆盖。

🚁 三、核心技术路径:应急组网的“空中骑兵”

%20拷贝-umue.jpg)

有了坚实的基础设施,我们还需要召之即来、来之能战的“空中骑兵”。系留无人机和高空长航时平台,就是这支骑兵部队中的两大主力。

3.1 系留无人机:7×24小时的“空中基站塔”

系留无人机,顾名思义,就是用一根光电复合缆“拴”在地面站上的无人机。这根缆绳既为它提供源源不断的电力,也作为传输数据的高速光纤。这赋予了它两个无可比拟的优势。

超长航时 只要地面供电正常,它可以实现7×24小时不间断悬停,成为一个真正意义上的“空中基站塔”。

高带宽 通过光纤回传,数据传输速率远高于无线回传,能更好地支持多用户、大流量的通信需求。

表3:典型系留无人机基站性能指标

在实战中,系留无人机通常与应急通信车、卫星便携站协同作战。无人机负责“升空”,建立空中覆盖;应急通信车提供电力和指挥平台;卫星终端负责将数据传回“后方”,形成一个完整的作战单元。

3.2 高空长航时平台:广域覆盖的“天空之眼”

如果说系留无人机是“点”和“小面”的专家,那么高空长航时(HALE)无人机和临近空间平台就是“大面”覆盖的王者。它们更适合对广袤、地形复杂的区域进行快速覆盖和侦察。

3.2.1 固定翼/垂起固定翼无人机

这类无人机结合了固定翼飞机航时长、速度快的优点和多旋翼无人机垂直起降、无需跑道的灵活性。它们可以从任何一小块平地起飞,快速飞抵数百公里外的灾区上空,进行长时间盘旋作业。

表4:不同类型应急通信无人机平台对比

3.2.2 临近空间平台(HAPS/HIBS)

这是更具前瞻性的技术。这些飞行在20公里高空平流层的“准卫星”,如太阳能无人机或高空气球,可以提供数万平方公里的超广域覆盖。一个HAPS平台就能覆盖一个中等省份的面积,作为区域级的应急通信覆盖层,其战略价值不言而喻。虽然目前技术仍在发展,但它无疑是未来“永不断网”体系中的顶层设计。

3.3 自组网与多机协同:从单点到网络的进化

单打独斗的无人机只是一个临时的“热点”,而真正的韧性来自于网络。无人机自组网(Ad-hoc)技术,是实现从单点到网络进化的关键。

搭载了自组网模块的无人机,具备了“思考”和“协作”的能力。

无中心 网络中没有核心节点,任何一个节点失效,都不会导致整个网络崩溃。

多跳中继 数据可以在无人机之间“跳跃”传递,从而越过障碍,延伸覆盖距离。

动态拓扑 无人机可以随时加入或离开网络,网络拓扑结构会动态调整,始终保持最佳连通性。

通过自组网,多架无人机可以形成链状、星状或网状等不同结构,灵活适应各种任务需求。例如,在狭长的河谷地带,无人机可以组成链状网络,将信号一站站传递进去;在开阔的平原,则可以组成网状网络,提供无死角的覆盖和多路径的冗余。

3.4 未来演进:边缘计算与智能回传的融合

下一代的应急通信无人机,将不仅仅是一个“会飞的基站”。它会集成**边缘计算(MEC)**能力,成为一个空中的微型数据中心。这意味着一些数据处理和决策可以在空中直接完成,无需回传到后方,大大降低了时延,提升了响应效率。

同时,智能自适应回传技术将使无人机能够动态感知所有可用回传链路(卫星、微波、4G/5G)的质量,并像一个聪明的“调度员”,自动为不同业务(如语音、视频、遥测数据)选择最优的回传路径,从而最大限度地提高带宽利用率和传输可靠性。

🔗 四、网络架构的灵魂:分布式与多路径路由

如果说高韧性的基础设施和先进的无人机是网络的“肌肉”和“骨骼”,那么一个智能的、分布式的网络架构,就是网络的“灵魂”和“神经系统”。它决定了网络在遭受打击后,能否**“带伤运行”**,维持核心功能。

4.1 分布式/去中心化架构:让网络“带伤运行”

传统的中心化网络架构,像一个八爪鱼,所有信息都汇聚到“大脑”。一旦“大脑”被摧毁,整个系统就瘫痪了。而分布式架构,则更像一个蜂群,每个个体都有一定的自治能力,即使损失一部分,整个群体依然能够协同工作。

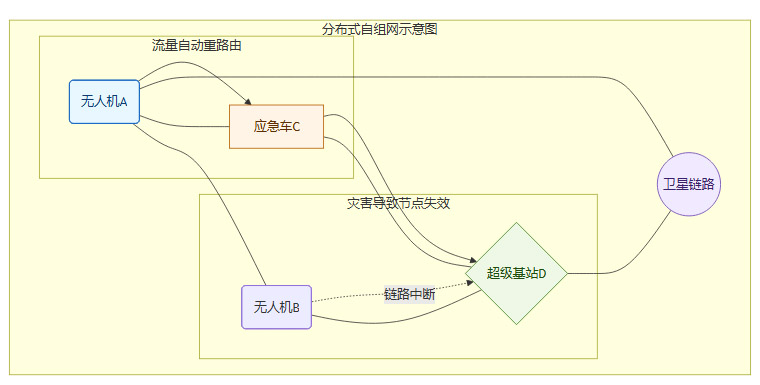

在应急网络中,每一个节点——无论是天上的无人机,还是地面的应急车、超级基站、智慧杆——都应该是一个对等的、具备自治能力的节点。它们通过自组网技术(如Ad Hoc或Wireless Mesh Network)互联。

上图直观地展示了分布式网络的优势。当无人机B与基站D之间的链路因故中断时,来自无人机A的数据并不会丢失。网络会自动寻找新的路径,通过应急车C将数据转发给基站D,从而维持了整个网络的连通性。部分节点的失效,不会导致系统性崩溃,这就是分布式架构韧性的核心体现。

4.2 多路径路由与链路冗余:条条大路通罗马

在分布式架构的基础上,多路径路由技术为数据传输提供了双重保险。它允许数据包同时或选择性地通过多条不同的物理路径进行传输。

提升抗毁性 当某条路径因干扰或损坏而质量下降时,系统可以无缝切换到另一条备用路径。

提高送达率 对于关键的指挥信息,甚至可以采用“冗余发送”策略,将相同的数据包通过多条路径同时发送,确保至少有一份能够成功送达。

这种基于光纤、微波、卫星等多种介质的动态切换和冗余备份,构建了一个真正意义上的“全天候、全地域”的通信保障体系。

4.3 智能监控与自愈能力:从被动响应到主动预防

最高级的韧性,是具备自我修复和主动预防的能力。利用人工智能和大数据技术,我们可以构建一个智能网络监控与预警平台。

实时监测 平台7×24小时不间断地监测网络中每一个基站、每一条链路的健康状态(如信号强度、误码率、电源电压等)。

故障预测 通过对历史数据的分析,AI模型可以提前预测可能发生的故障。例如,当某个基站的备用电池电压持续下降时,系统可以提前发出预警,并自动调度运维人员前去处理。

自动调度 在灾害发生后,系统可以根据实时上传的灾情信息和网络状态,自动计算出最优的应急资源(如无人机、应急车)调度方案,并生成指令,大大提升了应急响应的智能化水平。

这种智能化的自愈能力,让网络从一个被动等待修复的系统,演进为一个能够主动发现问题、解决问题的“生命体”。

🏛️ 五、体系化保障:从规划、标准到实战演练

%20拷贝.jpg)

技术和架构是基础,但要让“永不断网”的理想真正落地,还需要一个体系化的保障机制。这涉及到顶层规划、行业标准和常态化的实战演练。

5.1 分层协同架构:构建“空天地”一体化防御体系

一个完整的应急通信保障体系,应该是立体的、分层的。

表5:“空天地”一体化应急通信分层协同架构

这三层不是孤立的,而是通过智能融合通信系统有机地协同工作,形成一个互为补充、互为备份的强大防御体系。

5.2 统一规划与标准先行:避免“九龙治水”

如果任由不同部门、不同运营商各自为战,必然会导致重复建设、标准不一、互不兼容的“九龙治水”局面。因此,必须在国家和城市层面进行统一规划。

纳入国土空间规划 将低空基础设施,特别是垂直起降场和关键通信节点的布局,纳入城市与国土空间总体规划,像规划水、电、路一样进行长远布局。

制定统一技术标准 推动制定统一的设备接口、通信协议、安全规范,确保任何一家厂商的设备都能接入这个大网络,实现即插即用。

建立“一张图” 打造“低空基础设施一张图”管理平台,将所有空域、航线、场站、设施信息进行可视化管理,为日常监管和应急调度提供决策支持。

5.3 重点脆弱区常态化布防:从“应急”到“常备”

对于地震断裂带、江河堤防沿线、偏远山谷等已知的灾害高风险区,应急响应不能总是从零开始。我们应该变“应急”为“常备”。

可以在这些区域常态化部署可随时拉起的系留无人机套装,并与应急通信车或卫星便携站进行配对。这些设备平时处于待命状态,一旦发生险情,驻守人员或远程控制系统可以在分钟级内将其启动,第一时间建立通信。这种“预置兵力”的模式,将大大缩短应急响应的“最先一公里”。

5.4 跨部门联动与实战演练:让预案活起来

再完美的预案,如果只是锁在柜子里,也只是一纸空文。必须通过常态化的实战演练,来检验和磨合整个体系。

演练不应只是通信部门的“独角戏”,而应是应急管理、电力、气象、交通、公安、医疗等多部门参与的联合推演。模拟真实的灾害场景,检验从预警发布、应急响应、现场处置到恢复重建的全链路流程。

只有在演练中发现问题、暴露短板,才能在真正的灾难来临时,做到忙而不乱、协同高效。

⏱️ 六、实战推演:一个典型的“72小时应急通信恢复”流程

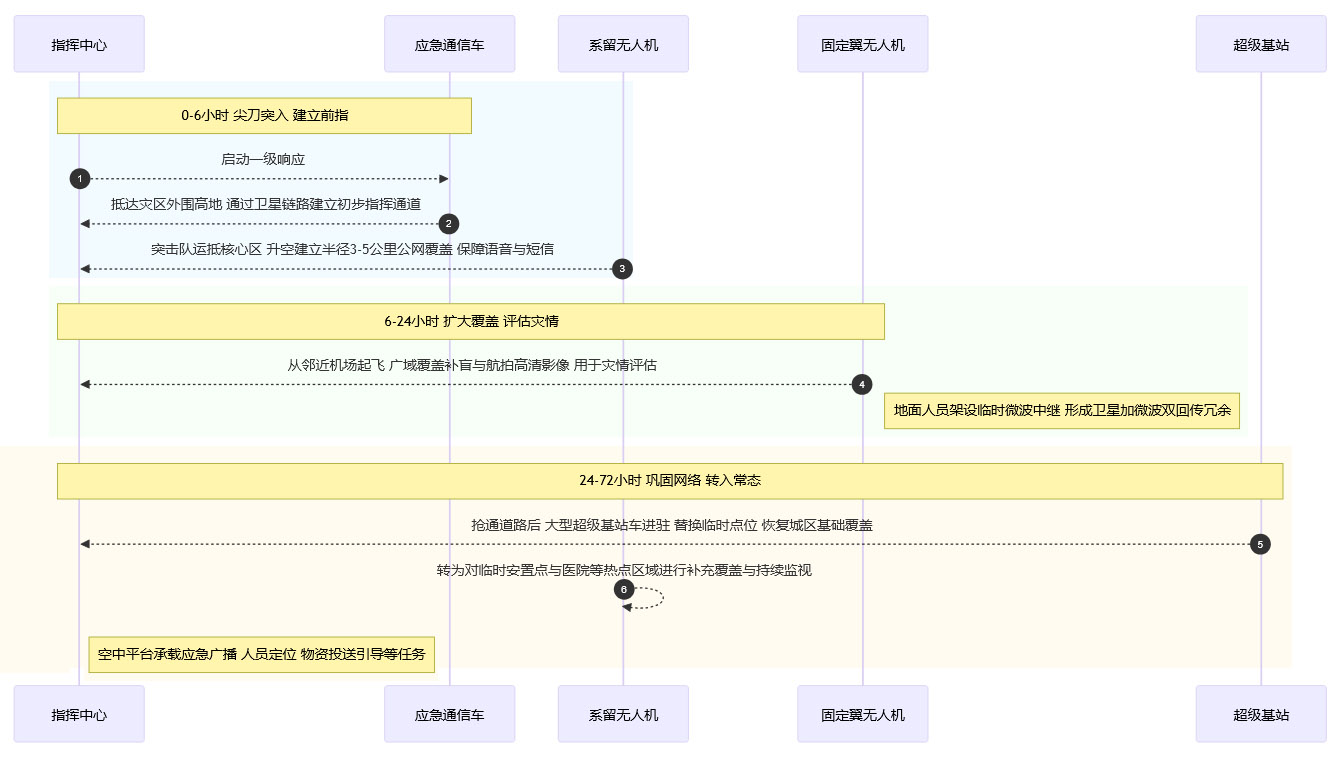

为了让上述概念更加具体,我们来推演一个典型的“72小时应急通信恢复”流程。假设某地发生强烈地震,导致大面积“三断”。

这个流程清晰地展示了不同技术手段在不同阶段的分工与协作,体现了整个应急通信体系的层次感和节奏感。

结论

构建“永不断网”的低空基础设施网络,是一项面向未来的战略性工程。它远不止是技术的堆砌,更是对传统防灾减灾思维的一次深刻变革。它要求我们将韧性和冗余的理念,贯穿到从顶层规划、技术研发、架构设计到日常治理的每一个环节。

通过打造具备多级备用电源和多链路回传的高韧性地面设施,发展以系留无人机和高空平台为代表的快速应急组网技术,设计具备自愈能力的分布式智能网络架构,并建立起标准统一、平战结合的体系化保障机制,我们完全有能力在极端灾害面前,为社会保留一条稳定、可靠的“空中生命线”。

未来,随着5G-A、毫米波、AIoT等新技术的不断成熟,这张空中之网的韧性、智能化和可扩展性必将持续提升。它不仅是灾难中的“救生索”,更将在日常的城市治理、公共安全、智慧交通等领域发挥越来越重要的作用,成为守护我们所有人的、真正意义上的“天空之城”。

📢💻 【省心锐评】

技术只是骨架,真正的韧性长在规划、标准和演练的血肉里。别等灾难来了,才想起那架被遗忘在仓库里的无人机。

.png)

评论