【摘要】本文深度剖析美国Nucleus公司推出的“4.3万美元定制完美宝宝”胚胎基因筛选服务,从技术原理、伦理争议、社会影响、监管困境等多维度,探讨基因筛选技术如何从科幻走进现实,及其对人类社会的深远影响。

引言

想象一下,未来的父母在手机上滑动屏幕,像网购商品一样挑选孩子的外貌、智商、健康甚至性格——这不是科幻小说,而是美国一家名为Nucleus的公司正在现实中推进的“基因淘宝”服务。只需4.3万美元,父母就能对胚胎进行900多项基因扫描,AI算法自动生成“最优胚胎”推荐。技术的飞跃让人惊叹,但也引发了前所未有的伦理、法律和社会争议。本文将以技术论坛的视角,全面剖析这一现象背后的科学逻辑、商业野心、伦理困境与未来挑战。

一、🧬全网炸裂!当“胚胎筛选”变成“商品选购”

%20拷贝-wtws.jpg)

1.1 4.3万“挑娃”:900项基因扫描的“定制人生”

1.1.1 服务流程全揭秘

Nucleus的“基因淘宝”服务流程如下:

1.1.2 能筛选哪些特征?

外貌:眼睛颜色、头发颜色、身高、体型、肤色等

健康:癌症、糖尿病、心脏病、阿尔茨海默症等疾病风险

心理:智商、抑郁、焦虑、注意力等心理健康指标

其他:运动能力、学习能力、寿命倾向等

每一项都能点开详细解释,甚至可以像电商筛选商品一样,按“高智商”“低疾病风险”等指标自动排序。

1.1.3 “基因淘宝”体验感

用户界面极度友好,父母只需勾选关注的特征,系统自动生成对比表格,直观展示每个胚胎的“基因分数”,让“挑娃”像购物一样简单。

1.2 上线即引爆:科技进步还是伦理灾难?

1.2.1 支持者的声音

“让孩子赢在起跑线”

“避免遗传病,减少家庭悲剧”

“科技让人类更健康、更聪明”

1.2.2 反对者的愤怒

“对生命的亵渎”

“新时代优生学”

“加剧社会不平等,制造基因歧视”

1.2.3 舆论分裂的本质

本质上,这场争论是“技术进步”与“伦理底线”的正面碰撞。科技的加速让人类第一次有能力“设计”后代,但也让我们必须直面“人类能否自我约束”的终极拷问。

二、🚀Nucleus:25岁创始人的“基因救赎”与商业野心

2.1 从悲剧到创业:基因筛选的“初心”

2.1.1 创始人故事

Nucleus创始人年仅25岁,因表妹15岁时死于本可预防的遗传病,立志用科技避免类似悲剧。他坚信,基因筛查能让更多家庭拥有健康的孩子。

2.1.2 “救赎”与“野心”并存

救赎:用技术终结遗传病悲剧

野心:打造全球最大的基因检测平台,掌控人类健康入口

2.2 资本助推:5年1750万美元融资的“基因帝国”

2.2.1 融资历程

2.2.2 业务规模

合作试管婴儿诊所数十家

已测试胚胎超12万个

用户遍及美国、欧洲、亚洲等地

2.2.3 商业模式

B2B:与生殖医疗机构合作,提供基因筛查服务

B2C:面向个人家庭,直接售卖“基因筛选套餐”

数据变现:积累大规模基因数据库,未来可拓展药物研发、健康管理等业务

2.3 “基因淘宝”背后的商业逻辑

高客单价:4.3万美元/单,远高于传统基因检测

高复购率:部分家庭多次试管、反复筛选

高壁垒:技术、数据、伦理三重壁垒,形成先发优势

三、🔬技术揭秘:AI如何“读基因”,定制婴儿离我们有多远?

%20拷贝-bjai.jpg)

3.1 多基因评分+传统分析:900项指标背后的“基因算法”

3.1.1 多基因评分(Polygenic Score, PGS)原理

定义:通过整合数百至数百万个基因位点的变异,计算个体在某一性状(如身高、智商、疾病风险)上的遗传倾向分数。

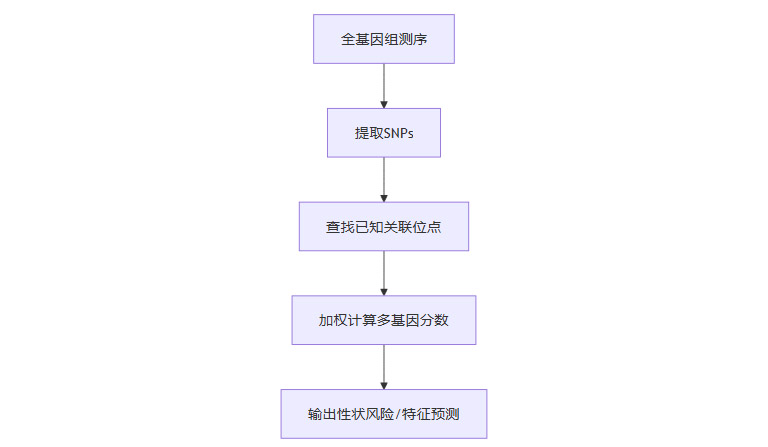

流程:

优点:能预测复杂性状(如智商、糖尿病风险),比单基因检测更全面

局限:受限于现有研究数据,预测准确性因人种、样本量等因素波动

3.1.2 传统罕见变异分析

检测已知致病基因突变(如囊性纤维化、地中海贫血等)

主要用于排查高风险遗传病

3.1.3 900项指标覆盖范围

3.2 “基因偏见”隐忧:80%数据来自欧洲,评分公平吗?

3.2.1 数据来源失衡

目前全球基因组研究样本中,约80%来自欧洲血统人群

非洲、亚洲、拉美等人群样本严重不足

3.2.2 评分偏见的后果

非欧洲裔胚胎的多基因评分准确性大幅下降

可能导致“基因评分”对少数族裔不公,甚至误导父母选择

3.2.3 解决路径

扩大多样化人群的基因组研究

优化算法,校正种族偏见

加强国际合作,建立全球共享数据库

3.3 AI赋能:从数据到决策的“黑箱”挑战

3.3.1 AI算法的优势

能处理海量基因数据,自动识别复杂关联

支持个性化定制,满足不同家庭需求

3.3.2 “黑箱”风险

算法决策过程不透明,父母难以理解评分依据

潜在算法歧视难以被及时发现和纠正

3.3.3 技术透明与可解释性

需推动AI算法的可解释性研究

建立第三方审查机制,保障用户知情权

四、⚡舆论撕裂:当“基因筛选”踩中人类伦理红线

4.1 支持者:“遗传病终结者,生命极限的改写者”

4.1.1 技术乐观主义

认为基因筛选是医学进步的必然

能有效避免遗传病,减少社会医疗负担

让人类寿命、健康、智力实现新飞跃

4.1.2 现实案例

某些家族性遗传病(如亨廷顿舞蹈症)通过胚胎筛查已大幅减少新发病例

罕见病家庭通过基因筛查,生下健康孩子,改变命运

4.2 反对者:“摧毁生命多样性,制造基因歧视”

4.2.1 伦理批判

生命被物化为“商品”,丧失独特性

“基因优选”将加剧社会分层,制造“基因内卷”

“如果你的父母当初有选择,还会不会生下你?”——直击人心的灵魂拷问

4.2.2 社会风险

“基因歧视”可能成为新型社会不公

普通家庭难以承担高昂费用,贫富差距进一步拉大

生命多样性被削弱,创新与适应力下降

4.3 监管真空:法律与伦理的“无人区”

4.3.1 现有监管困境

美国等国对胚胎基因筛查监管宽松,缺乏统一标准

“基因编辑”与“胚胎筛选”界限模糊,法律滞后于技术

4.3.2 亟需解决的问题

胚胎的权利如何界定?

基因隐私如何保护?

技术滥用如何防范?

4.3.3 国际经验借鉴

英国:严格限制胚胎基因编辑,仅允许筛查严重遗传病

中国:2018年“基因编辑婴儿”事件后,监管趋严,强调伦理审查

欧盟:推动跨国监管协调,强化伦理委员会作用

五、🌐当“设计婴儿”从科幻走进现实:我们该如何面对“基因决定论”?

%20拷贝-djpi.jpg)

5.1 基因是“起跑线”还是“枷锁”?警惕新的社会分层

5.1.1 “基因优势”可能成为新型社会分层标准

拥有“优质基因”的孩子在教育、就业、婚恋等领域占据先天优势

“基因普通”或“基因劣势”群体面临歧视与边缘化

5.1.2 社会公平的挑战

技术普及初期,只有富裕家庭能负担高昂费用

贫困家庭被排除在“基因升级”之外,阶层固化加剧

5.1.3 可能的未来场景

5.2 技术无罪,使用存畏:从“优生学”历史看人类的自我警醒

5.2.1 优生学的黑暗历史

20世纪初欧美优生学运动,导致强制绝育、种族灭绝等惨剧

纳粹德国以“基因纯洁”为名,实施大规模屠杀

5.2.2 技术与伦理的边界

技术本身无善恶,关键在于人类如何使用

必须坚守伦理底线,防止技术沦为“制造完美人类”的工具

5.2.3 未来的自我约束

建立多元、包容的社会价值观

推动技术透明、公众参与的治理模式

让基因科技真正服务于人类健康与福祉

结论

“4.3万美元定制完美宝宝”的出现,标志着人类第一次有能力在生命诞生前“设计”后代。技术的进步令人振奋,但也带来了前所未有的伦理、法律和社会挑战。我们必须正视基因筛选的巨大潜力,同时警惕其可能引发的社会分层、基因歧视和伦理危机。唯有在技术创新与伦理自律之间找到平衡,才能让基因科技真正造福人类,而非成为新的“潘多拉魔盒”。

📢💻【省心锐评】

是选择借助技术追求 “完美”,还是尊重生命的自然孕育,每个人都有不同的答案,但无论如何,我们都应在科技进步与伦理道德之间找到平衡,守护好人类文明的底线。

.png)

评论