【摘要】硅谷AI人才争夺战进入白热化阶段,Meta一周内连续挖走OpenAI八位核心成员,重塑全球AI人才格局。本文深度剖析事件始末、技术影响、资本策略与行业格局变迁,探讨AI人才军备竞赛背后的技术、管理与生态博弈。

引言

2024年盛夏,硅谷AI圈迎来了一场前所未有的人才地震。Meta(前Facebook)在短短一周内,连续挖走OpenAI八位顶级技术骨干,直接撼动了全球AI研发版图。OpenAI不得不紧急宣布全员带薪休假,重构薪酬体系,CEO奥特曼亲自上阵挽留核心成员。与此同时,Meta以143亿美元入股Scale AI,构建起“投资+挖人+技术整合”的立体攻势。

这场AI人才争夺战,不仅仅是两家科技巨头的明争暗斗,更是全球AI产业链、技术路线、资本力量与组织管理的多维较量。本文将以详实的资料、严密的逻辑,深度剖析事件始末、技术影响、资本策略与行业格局变迁,力图为技术社区还原一场真实、复杂、充满变数的AI人才军备竞赛。

一、🧩 华尔街日报独家曝光:OpenAI苏黎世办公室被“一锅端”

%20拷贝-tvpv.jpg)

1.1 “CV铁三角”加盟Meta,OpenAI半年布局归零

2024年6月26日,《华尔街日报》独家披露,Meta CEO扎克伯格亲自操盘,成功挖走OpenAI苏黎世分部的三位核心成员:Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov与翟晓华。这三人曾在谷歌DeepMind共事,是计算机视觉(CV)领域的顶级专家,去年12月刚刚从谷歌跳槽至OpenAI,主导多模态AI研发。

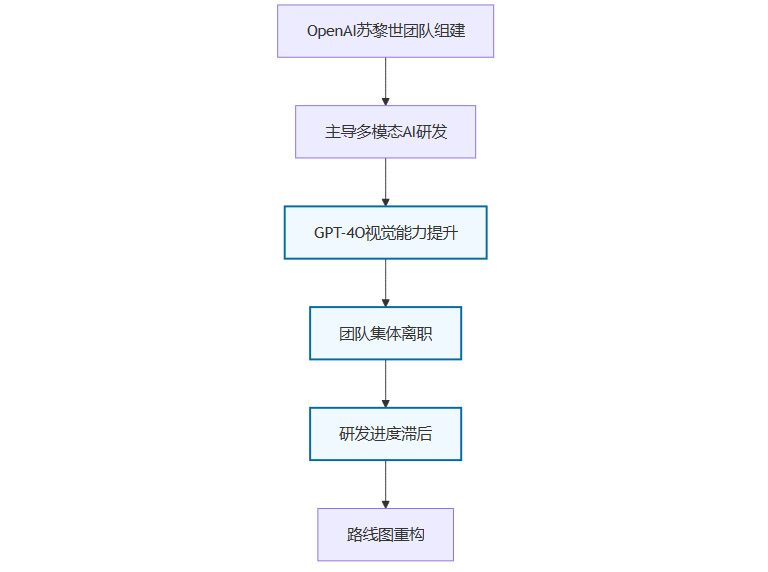

1.1.1 苏黎世团队的战略地位

团队背景:三人均为ViT(Vision Transformer)论文的联合作者,该论文被引用超8万次,是视觉Transformer领域的奠基之作。

OpenAI角色:主导GPT-4O的视觉理解能力,负责跨模态模型架构设计。

战略意义:苏黎世办公室被OpenAI视为视觉AI的“桥头堡”,是公司多模态战略的核心支点。

1.1.2 半年布局归零

团队成立时间:2023年12月

团队解散时间:2024年6月

历史最短命研发据点:仅存活6个月,成为硅谷史上最短命的重要研发分部。

1.2 技术骨干集体叛逃,多模态研发伤筋动骨

1.2.1 ViT团队的技术影响力

ViT论文地位:视觉Transformer的开山之作,推动了图像识别、视频生成等多模态AI的技术进步。

OpenAI贡献:三人负责GPT-4O的视觉理解、跨模态架构,直接影响OpenAI在图像、视频等领域的技术领先性。

1.2.2 离职带来的技术断层

研发进度滞后:OpenAI在图像识别、视频生成等关键赛道的研发进度至少滞后3个月。

路线图重构:原有多模态技术路线被迫推倒重来,团队士气与协作体系遭受重创。

1.2.3 影响可视化

二、🚀 Meta疯狂挖角升级:48小时再夺4员大将,扎克伯格亲自操盘

2.1 GPT-4核心团队遭“精准爆破”

2024年6月29日,Meta再下一城,48小时内挖走OpenAI四位中坚力量:

2.1.1 技术断层的具体表现

模型压缩与高效推理:OpenAI在模型轻量化部署的关键项目出现人才断层,影响GPT-4O在移动端、边缘端的落地进度。

多模态后训练:多模态后训练负责人离职,导致OpenAI在数据对齐、跨模态泛化能力上的研发进展受阻。

2.2 扎克伯格的“1亿美元薪酬公式”与人才清单战术

2.2.1 薪酬包结构

股权激励:核心成员可获得Meta股票期权,绑定长期利益。

绩效奖金:与项目进展、技术突破直接挂钩。

总包价值:部分岗位高达1亿美元(约合人民币7.2亿元)。

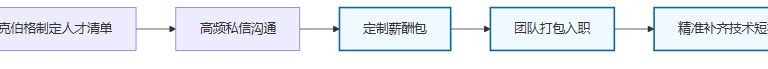

2.2.2 人才清单与定向招募

全球顶尖AI人才清单:扎克伯格亲自整理50-100人名单,逐一高频私信沟通。

团队打包入职:为OpenAI员工定制“团队打包”方案,降低跳槽心理门槛。

精准匹配技术缺口:根据Meta现有技术短板,定向招募OpenAI相关领域专家。

2.2.3 招聘流程可视化

2.3 资本组合拳:143亿美元押注Scale AI,构建挖人“桥头堡”

2.3.1 Scale AI的战略价值

数据标注能力:Scale AI在大规模数据标注、数据治理领域全球领先。

与OpenAI互补:Scale AI的数据能力与OpenAI的模型研发高度互补,形成数据-算法闭环。

2.3.2 汪滔团队的加入

汪滔任新团队负责人:Meta聘请Scale AI CEO汪滔挂帅新团队,整合数据与算法资源。

全链条人才吸纳:从数据工程、算法研发到产品落地,形成全链条技术团队。

2.3.3 立体攻势模型

三、🛡️ OpenAI紧急止损:全员放假+薪酬重构,奥特曼上演“留人总动员”

%20拷贝-dfnc.jpg)

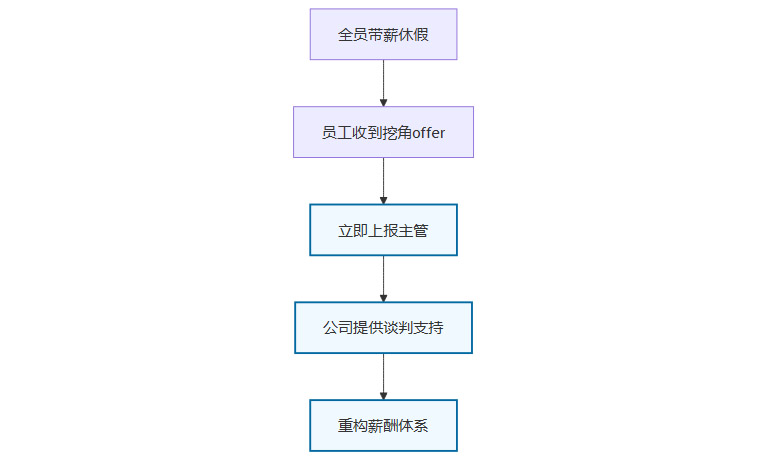

3.1 史上首次全员带薪休假,应对“挖角窗口期”

3.1.1 假期安排

全员停工一周:OpenAI宣布全员带薪休假,史无前例。

应对策略:管理层担忧Meta利用员工疲劳期突击挖角,假期成为“挖角窗口期”的防火墙。

3.1.2 内部通知要点

收到限时offer需上报:员工如收到Meta等对手的限时offer,需立即联系主管团队。

全方位谈判支持:公司承诺为员工提供谈判、薪酬对标等全方位支持。

3.1.3 假期策略流程

3.2 薪酬体系大调整,核心岗位溢价30%留任

3.2.1 薪酬重估

关键岗位涨薪:多模态、大模型训练等核心岗位薪资涨幅最高达30%。

长期股权激励:推出更具吸引力的长期股权计划,绑定员工与公司利益。

3.2.2 薪酬对标Meta

senior researcher总包:部分高级研究员年薪总包提升至800万美元,直追Meta的天价报价。

薪酬体系透明化:内部文件泄露,薪酬结构更透明,减少员工焦虑。

3.2.3 薪酬调整表

3.3 奥特曼的“心理攻防战”:从淡定到焦虑的转变

3.3.1 公开表态的变化

初期淡定:奥特曼在公开活动中称“不担心扎克伯格的新花样”。

态度转变:随着离职名单拉长,奥特曼亲自参与核心员工挽留谈判,承诺开放更多算力资源与科研自主权。

3.3.2 内部情绪波动

首席研究官情绪化发言:Mark Chen在Slack上称“这感觉就像有人闯进家里偷东西”。

管理层焦虑:高管频繁召开闭门会议,讨论组织结构与激励机制改革。

3.3.3 反思与承认

首次承认Meta威胁:奥特曼公开承认“Meta已成为最具威胁的竞争对手”。

组织管理反思:高压文化、薪酬滞后、过度依赖核心团队等问题被摆上台面。

四、🌐 行业震荡:AI人才估值体系重构,Llama 5能否上演“逆袭剧本”

%20拷贝-fqko.jpg)

4.1 硅谷人才战进入“亿元时代”,初创公司面临生存危机

4.1.1 AI人才薪酬大跃进

薪酬升级:AI顶尖人才薪酬从“百万年薪”跃升至“亿元级薪酬包”。

2025年薪酬预测:顶尖AI研究员平均薪酬较2023年上涨420%。

4.1.2 行业马太效应加剧

赢家通吃:Meta、OpenAI等巨头垄断高端人才,初创公司被彻底挤出市场。

二线玩家压力:Anthropic、DeepMind等也面临“被挖角”风险,技术积累难以为继。

4.1.3 行业人才流动表

4.2 Meta的“人才军备竞赛”能逆转技术劣势吗?

4.2.1 Llama 4的技术瓶颈

性能未达预期:Llama 4因性能问题被迫推迟发布,团队整合难度大。

多模态技术短板:Meta在多模态AI领域落后于OpenAI,急需补齐技术短板。

4.2.2 明星策略的利与弊

纸面实力提升:短期内大幅提升研发阵容,吸引业界关注。

团队磨合风险:急功近利的挖角可能导致团队协作失效,技术突破需长期积累。

4.2.3 技术整合挑战

异构团队融合:来自OpenAI、Scale AI、谷歌等多元背景的团队,文化与流程整合难度大。

研发节奏失衡:高强度挖角带来短期冲击,长期能否形成合力仍存疑问。

4.3 OpenAI的护城河遭遇“地基动摇”

4.3.1 组织管理短板暴露

过度依赖核心团队:少数顶级专家掌控关键技术,团队抗风险能力弱。

薪酬体系滞后:未能及时对标市场,导致人才流失。

高压文化隐患:高强度工作压力、内部竞争激烈,员工离职意愿增强。

4.3.2 技术领先优势收缩

从“代差级”到“身位差”:OpenAI的技术领先优势被Meta迅速缩小,行业进入“人才割据”新阶段。

护城河重构:未来AI竞争将从技术垄断转向组织管理、人才激励与生态建设的综合较量。

结论

硅谷AI人才战的白热化,标志着全球AI产业进入了一个全新阶段。Meta与OpenAI的明争暗斗,不仅重塑了AI人才流动格局,更深刻影响了技术路线、资本布局与行业生态。Meta凭借资本与组织优势,短期内实现了对OpenAI核心团队的“精准爆破”,但能否真正转化为技术突破,仍需时间检验。OpenAI则在危机中反思组织管理与激励机制,力图稳住技术护城河。

未来,AI行业的竞争将更加多元与复杂,技术、人才、资本、管理缺一不可。对于所有AI从业者与技术社区而言,这场人才军备竞赛既是挑战,也是机遇。唯有不断提升自身能力、拥抱变化,方能在AI浪潮中立于不败之地。

📢💻【省心锐评】

随着硅谷 AI 人才库趋近饱和,这场价值数十亿美元的 "挖人大战",终将改写全球 AI 产业的权力版图。

.png)

评论