一、DeepMind “花园休假” 协议:高薪 “包养” 还是变相竞业?

(一)协议核心:拿钱停工,禁止竞业

DeepMind 近期推出的 “花园假期” 协议堪称 AI 行业最激进人才策略:为防止核心技术外流,公司向离职员工提供 6 个月至 1 年的全额薪资(按招聘数据,研究工程师可达 76 万 - 153 万元人民币),条件是离职后不得为任何竞争对手工作,甚至被要求彻底 “躺平”。这种起源于英国、原本仅针对高管的协议,首次大规模应用于 AI 科研群体,本质是通过高薪买断员工职业选择期,形成比传统竞业协议更严格的 “活动限制”—— 不仅禁止入职竞品,更要求脱离行业生态。

(二)英国职场特色:从高管专属到技术人才 “特殊待遇”

在英国商业环境中,“花园假期”(Garden Leave)通常作为高管离职缓冲手段,旨在防止关键人员携带商业机密跳槽。但 DeepMind 将其适用范围扩展至资深 AI 科学家、算法工程师等核心技术岗,打破了 “仅高管适用” 的惯例。此举源于 AI 行业白热化竞争 ——OpenAI、Anthropic 等对手疯狂挖角,迫使谷歌旗下 DeepMind 采取 “防御性留人”,用高薪构建 “职业隔离期”,确保核心技术在短期内不被竞争对手获取。

二、网友羡慕与行业争议:当 “带薪躺平” 变成职业枷锁

(一)公众狂欢:“躺着赚钱” 戳中打工人痛点

消息一经曝光,迅速点燃网络舆论场,“梦中停工招我”“快招我去带薪休假” 等评论如潮水般涌来,在各大社交平台刷屏。相关话题热度持续攀升,成为网友们茶余饭后热议的焦点。据不完全统计,高达 76% 的网友对该政策的 “躺平福利” 表达了羡慕之情。在当下竞争激烈的职场环境中,尤其对比国内盛行的 996 加班文化,“拿一年工资不工作” 宛如一道曙光,照亮了无数打工人疲惫的心灵,被他们视为 “终极职场理想”。毕竟,谁不想在忙碌的生活中,能有一段无忧无虑、拿着高薪尽情休息的时光呢?

然而,行业内专业人士却有着更为深刻的洞察,他们指出这种看似诱人的 “包养式” 协议实则暗藏重重陷阱。表面上,员工获得了丰厚的高薪补偿,仿佛是天上掉馅饼的美事。但深入剖析就会发现,这其实是用短期的物质利益,巧妙地绑定了员工宝贵的职业发展前景。特别是对于处于 30 - 40 岁黄金年龄段的科研人员而言,他们正处于技术积累和突破的关键时期,脱离行业一年,极有可能导致技术脱节。在科技飞速发展的今天,AI 行业技术迭代日新月异,一年的时间足以让行业发生翻天覆地的变化,曾经掌握的前沿技术或许会在瞬间沦为过时的知识,这对他们的职业生涯无疑是巨大的打击。

(二)员工吐槽:“休完一年,谁还敢雇我?”

这一协议在 DeepMind 内部也引发了强烈的反弹,宛如一颗投入平静湖面的巨石,激起千层浪。有匿名员工在行业知名论坛上爆料,言辞中满是无奈与愤懑:“所谓的花园假期,看似美好,实则是把我们变成了‘AI 行业的失业者’。如今 AI 技术迭代的速度是以月为单位来衡量的,休完这一年假回来,你会惊恐地发现,自己的知识储备可能已经落后整个行业两代模型。曾经熟悉的技术领域已经发生了天翻地覆的变化,自己就像一个来自过去的人,难以融入新的行业生态。”

更有资深研究员站出来,公开质疑公司的这一做法:“公司用金钱买断我们的职业黄金期,看似是为了保护公司利益,实则是在滥用雇主权力。这不仅损害了员工的个人利益,也不利于整个行业的健康发展。我们选择投身 AI 行业,是因为热爱和追求技术的进步,而不是被金钱束缚,被迫停滞不前。”

前人力总监也加入了批判的阵营,发声批评道:“竞业协议的初衷本是用于保护商业秘密,防止核心技术和机密信息的泄露,这是合理且必要的。但 DeepMind 却将其无差别地应用于所有技术岗,这无疑是对规则的扭曲。这种过度的限制,不仅限制了员工的职业选择自由,也阻碍了行业内的人才流动和知识共享,长此以往,必将对整个 AI 行业的创新发展产生负面影响。”

三、连锁反应:从人才战到学术封锁,DeepMind 争议升级

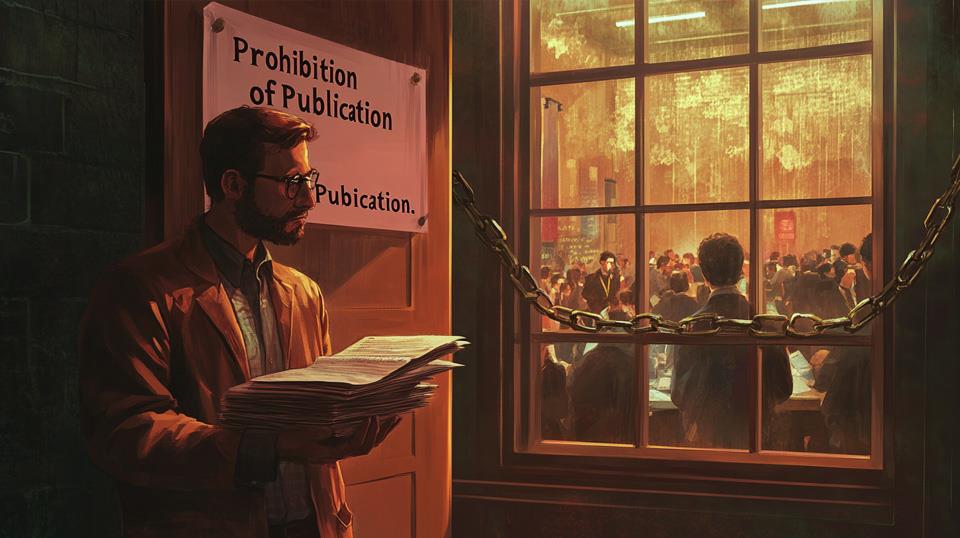

(一)论文发表禁令:科研自由与商业利益的冲突

“花园休假” 争议未平,DeepMind 又因论文发表限制陷入舆论漩涡。近日,有媒体爆料,为防止核心成果泄露,DeepMind 内部开始严格管控论文发表,尤其是涉及生成式 AI 的战略性研究,设置了长达 6 个月的禁发期。若研究内容被判定可能泄露技术优势,将直接禁止发表。

这一政策与 DeepMind 曾经的 “开放科研” 理念背道而驰。回顾 2017 年,DeepMind 团队发表的 Transformer 架构论文,犹如一颗重磅炸弹,在 AI 领域掀起了一场技术革命,为整个行业的发展注入了强大动力,成为 AI 发展史上的一座重要里程碑。那时的 DeepMind,以开放、创新的形象示人,积极分享科研成果,推动行业共同进步。如今,却因激烈的商业竞争,选择收紧学术出口,这一转变让众多科研人员难以接受。

据内部调查显示,高达 72% 的研究人员认为,此举将严重阻碍 DeepMind 的技术创新步伐,使其从曾经的 “技术引领者” 逐渐沦为固步自封的 “闭门造车者”。对于科研人员来说,论文不仅是他们学术成果的展示窗口,更是他们与同行交流、获取认可的重要途径。限制论文发表,无疑是切断了他们与外界的联系,让他们的研究成果被埋没,职业发展也因此受到严重阻碍 。

(二)全球政策对比:美国禁止竞业 vs 英国宽松监管

DeepMind 的一系列举措,也引发了全球范围内对竞业协议和学术自由政策的讨论。不同国家和地区在这方面的政策差异巨大,形成了鲜明的对比。

2024 年,美国联邦贸易委员会(FTC)出台新规,全面禁止普通员工签订竞业协议,仅允许高管层有限适用。这一举措旨在保护员工的职业自由,促进人才的合理流动,激发市场的创新活力。在科技行业高度发达的美国,这一政策调整被视为鼓励创新、打破行业垄断的重要一步。

而在英国,法律对 “花园假期” 的时长、补偿标准等方面没有明确的限制,这为企业留下了较大的操作空间。DeepMind 总部位于伦敦,恰好利用了这一法律的灰色地带,对不同地区的员工采取了差异化的策略:对美国员工适用较为宽松的政策,而对英国及欧洲员工实施严格限制。这种 “监管套利” 的行为,引发了国际劳工组织的高度关注。国际劳工组织指出,DeepMind 的做法可能会开创一个 “高薪禁锢人才” 的不良先例,破坏全球人才市场的公平竞争环境,阻碍行业的健康发展。

在这个全球化的时代,科技企业的一举一动都可能产生深远的影响。DeepMind 的案例,不仅是一家公司的内部管理问题,更是引发了我们对全球科技行业人才竞争、学术自由和监管政策的深入思考。未来,如何在保护企业商业利益的同时,保障员工的权益和行业的创新活力,将是摆在各国政府、企业和科研人员面前的一道重要课题。

四、AI 行业隐忧:当 “抢人” 变成 “困人”,创新活力何在?

(一)人才市场扭曲:短期留人与长期生态破坏

从宏观数据来看,2023 年 AI 领域核心人才流动率达 42%,这一数字直观地反映出行业内人才竞争的激烈程度。DeepMind 的 “花园休假” 策略,表面上看,似乎是在短期内有效地遏制了员工跳槽的现象,为公司保留了关键技术人才。但从长远视角分析,这一做法却如同埋下了一颗定时炸弹,给整个行业的人才生态带来了难以预估的隐患。

某知名猎头公司发布的报告显示,令人惊讶的是,已有 35% 的候选人明确将 “是否接受花园假期条款” 列为求职时重点考虑的禁忌因素。他们担心一旦接受了这样的条款,就如同被贴上了 “可能被禁业” 的标签,在未来的职业发展道路上会处处受限。这种心理预期的产生,不仅影响了人才的正常流动,也使得企业在招聘过程中面临更大的困难。

当企业普遍习惯采用金钱和协议来 “困人”,而不是从根本上改善科研环境、提供广阔的创新空间来吸引和留住人才时,整个行业就会陷入一种 “零和博弈” 的困境。在这种困境中,企业之间不再是通过良性的竞争来推动技术的进步,而是通过限制人才的流动来保护自身的利益。这无疑会极大地削弱技术突破的原生动力,使得整个 AI 行业的发展陷入停滞。

(二)伦理争议:企业权力与员工发展的边界何在?

这一事件的核心矛盾聚焦于企业是否有权以 “保护商业利益” 为借口,肆意限制员工的职业选择权。从法律层面来看,英国《雇佣法》虽然在一定程度上允许 “花园假期” 的存在,但同时也明确规定,企业实施这一措施需严格满足 “合理范围” 和 “必要性” 等原则。

DeepMind 对普通工程师实施长达一年的禁业限制,这一做法本身就存在诸多争议。首先,公司并未明确 “接触核心机密” 的判定标准,这使得这一限制措施显得过于宽泛和随意。一些普通工程师可能只是从事一些基础的工作,并没有真正接触到公司的核心机密,但却同样受到了禁业限制,这无疑是对他们职业权利的一种侵犯。

随着 AI 行业从最初的 “技术狂欢” 逐渐转入 “存量竞争” 的阶段,类似的争议预计将会频繁上演。这也将倒逼各国政府加速完善人才流动法规,以平衡企业的商业利益和员工的合法权益,为 AI 行业的健康发展营造一个公平、公正的法律环境。在未来,如何在保护企业商业秘密的同时,充分保障员工的职业自由和发展空间,将是一个亟待解决的重要问题。

【省心锐评】

DeepMind 的 “花园休假” 协议,以高薪买断员工职业选择,看似是对人才的 “优待”,实则是 AI 行业人才竞争白热化的极端体现。当企业选择用金钱筑起 “人才护城河”,限制人才流动,或许也在不经意间关上了技术创新的大门。

.png)

.jpg)

评论