【摘要】微软17亿美元“粪便封存”项目,揭示了数字经济时代碳金融的荒诞与精密。AI扩张下的碳排放困局、政策与资本套利、碳信用交易、以及数字洗钱的悖论,共同构成一场魔幻现实主义的碳金融剧。

引言

在数字经济的浪潮中,科技巨头们正以前所未有的速度重塑世界。人工智能、云计算、数据中心,这些曾经只存在于科幻小说中的词汇,如今已成为推动社会进步的引擎。然而,技术的飞速发展也带来了前所未有的环境压力。2024年,微软以17亿美元签下“粪便封存”大单,将490万吨人畜粪污高压注入地下盐穴。这一看似荒诞的举动,实则是数字时代碳金融逻辑的极致体现。本文将以微软“粪便革命”为切口,深度剖析AI扩张下的碳排放困局、碳金融套利机制、碳信用交易的魔幻现实,以及数字经济时代的“绿色洗钱”现象,力图还原一场科技、资本、政策与环境交织的魔幻剧。

一、⚡AI狂飙下的碳排放困局

%20拷贝.jpg)

1.1 数字经济的“电老虎”本质

数字化转型已成为全球企业的共识。AI模型的训练、云计算的普及、数据中心的扩张,推动了生产力的跃升。然而,这一切的背后,是能源消耗的急剧攀升。微软2024年碳排放报告显示,全年温室气体排放量同比暴涨23.4%,其中云计算和AI业务贡献了超97%的增量。以OpenAI的GPT-5为例,其训练所需电力相当于10万户家庭一年的用电量。Azure云服务器集群在全球70个区域昼夜轰鸣,数据中心成为“电老虎”的代名词。

1.1.1 数据中心能耗的全球格局

数据来源:国际能源署(IEA)2023年报告

1.1.2 AI模型的能耗与碳足迹

AI模型的能耗呈指数级增长。以GPT系列为例:

GPT-2训练能耗约为50,000千瓦时

GPT-3训练能耗约为1,287,000千瓦时

GPT-4训练能耗约为5,000,000千瓦时

GPT-5预计将突破10,000,000千瓦时

每一次模型迭代,能耗和碳排放都在成倍增长。更高效的算法并未带来总能耗的下降,反而因用户量激增导致整体能耗持续上升。

1.2 碳中和承诺的现实压力

微软、谷歌、亚马逊等科技巨头纷纷承诺2030年实现碳中和,甚至提出“碳负排放”目标。然而,AI和云计算的扩张速度远超碳减排的步伐。传统的碳抵消手段(如植树造林、可再生能源投资)已难以满足庞大的碳中和需求。企业不得不寻求更为激进和创新的碳金融工具,以维持“绿色”形象和资本市场的信心。

二、💰粪便封存的三重套利密码

微软17亿美元“粪便封存”项目,表面上是环保创新,实则是一场精密的碳金融套利游戏。其背后隐藏着政策、资本、技术三重套利逻辑。

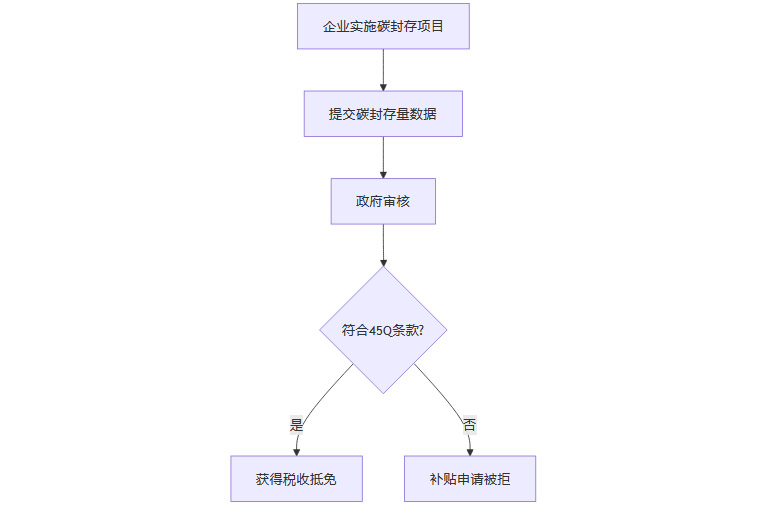

2.1 政策套利:45Q条款的黄金通道

美国《通胀削减法案》中的45Q条款,为碳封存项目提供了丰厚的税收抵免。每安全封存一吨二氧化碳,企业可获最高85美元的税收补贴。Vaulted Deep公司采用的“生物泥浆注入盐穴”技术,完美契合政策要求:

粪便转化为生物泥浆,避免传统处理方式释放甲烷(其温室效应是CO₂的25倍)

封存过程可量化、可追溯,满足监管合规性

项目规模大,单笔补贴金额可观

以微软490万吨封存量计算,预计可获得约4.16亿美元的税收补贴,覆盖近1/4的项目成本。这些补贴可直接抵扣联邦所得税,相当于用政府的钱做环保生意。

2.1.1 45Q条款政策流程图

2.2 资本套利:ESG评分的隐形杠杆

在华尔街,ESG(环境、社会、治理)评分已成为企业的“第二张资产负债表”。微软通过粪便封存项目,不仅获得了气候相关财务披露(TCFD)的加分项,还直接提升了MSCI ESG评级。评级提升带来的好处包括:

商业贷款利差下降(2025年微软贷款利差较行业平均低30个基点)

融资成本节约,年均可达数亿美元

投资者信心增强,股价表现优于同行

ESG溢价已成为资本市场的新宠,环保项目成为企业获取低成本资金的重要手段。

2.2.1 ESG评级提升的资本效应

数据来源:彭博社2024年企业融资报告

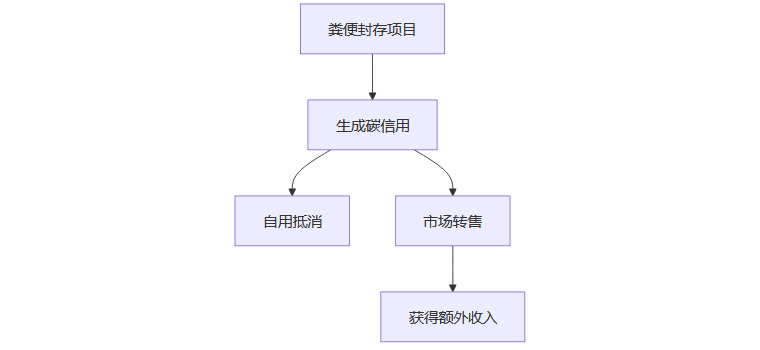

2.3 技术套利:逆向石油的碳交易新物种

Vaulted Deep的“生物泥浆”技术,被称为“逆向石油开采”——传统石油开采是将地下碳释放到大气,而该技术则是将大气碳固化回地下。每吨封存的粪便碳可生成两张碳信用:

一张用于抵消自身排放

另一张可在自愿碳市场以50-80美元/吨转售

微软若将全部碳信用售出,可额外获得2.45-3.92亿美元收入,形成“补贴+碳信用”的双重收益闭环。

2.3.1 碳信用交易流程

三、🌀杰文斯悖论下的AI生态困局

%20拷贝.jpg)

3.1 “越高效越污染”的悖论

AI技术的进步带来了算法效率的提升。例如,GPT-4单次对话能耗比GPT-3降低40%。但用户量的爆炸式增长,使得总能耗反而上升8倍。这一现象与19世纪英国钢铁业的“杰文斯悖论”如出一辙:技术进步提升了煤炭利用效率,却导致煤炭总消耗量激增。

3.1.1 杰文斯悖论的现代演绎

技术进步带来的效率提升,被用户量的增长所抵消,甚至反向放大了总能耗和碳排放。

3.2 环保创新的金融化

科技巨头们正用“环保创新”掩盖这一悖论。谷歌投资20万吨强化岩石风化项目,亚马逊推出碳信用交易平台,微软则选择最极端的粪便封存。这些路径看似不同,实则本质相同:用金融工具将环境问题货币化。

粪便能生成碳信用

森林可换算成股价

环保成为可交易的金融产品

环保不再是道德义务,而是资本逐利的工具。

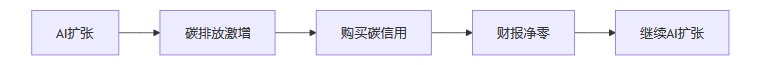

四、🔄数字洗钱:碳金融的终极形态

4.1 “脏碳”洗白为“净零资产”

微软17亿美元的粪便交易,本质是数字经济时代的新式洗钱。AI扩张产生的“脏碳”,通过碳信用、税收补贴等金融工具,被洗白为“净零资产”。环保成为可量化的KPI,碳信用成为财报中的利润项,企业社会责任(CSR)异化为资本游戏的遮羞布。

4.1.1 数字洗钱的闭环逻辑

4.2 恶性循环的行业标杆

这种模式正在形成恶性循环:

AI扩张→碳排放激增

购买碳信用→继续扩张

行业竞相效仿→碳金融泡沫

国际能源署预测,到2030年全球数据中心能耗将占总发电量的8%,而现有碳抵消项目仅能覆盖其中的15%。微软的粪便封存项目,或将成为行业标杆,推动整个行业走向“碳金融化”的深水区。

五、🌍碳金融的未来:魔幻与现实的边界

%20拷贝.jpg)

5.1 碳信用市场的扩张与风险

碳信用市场正以前所未有的速度扩张。2023年,全球自愿碳市场交易额突破100亿美元,预计2030年将达500亿美元。然而,碳信用的真实性、可追溯性、额外性等问题日益突出。粪便封存、岩石风化、海洋碳汇等新型碳信用产品层出不穷,监管滞后、标准不一,埋下了系统性风险的种子。

5.1.1 碳信用市场的主要风险

真实性风险:碳封存量是否真实、可核查

额外性风险:项目是否带来额外减排

双重计算风险:同一碳信用被多方重复计算

市场泡沫风险:碳信用价格虚高,脱离实际减排效果

5.2 技术创新与监管博弈

技术创新推动了碳金融的发展,但也带来了监管挑战。区块链、物联网、AI等技术被用于碳信用的追踪与核查,提高了透明度和可信度。然而,监管标准的滞后、跨国监管的难度,使得碳金融市场充满不确定性。

5.2.1 技术赋能碳金融的路径

六、🧩数字经济与环境伦理的再思考

6.1 环保的金融化与道德困境

当环保成为可交易的金融产品,道德与资本的边界变得模糊。企业以碳信用为筹码,在资本市场上博弈,环保初衷被逐渐稀释。粪便封存、碳信用交易、ESG评级,这些看似高尚的环保行为,实则是资本逐利的工具。

6.2 未来的选择:技术、政策与伦理的平衡

数字经济时代,技术进步不可逆转。如何在技术扩张、资本逐利与环境保护之间找到平衡,成为全社会必须面对的课题。政策制定者需加强监管,提升碳信用市场的透明度和公信力;企业应回归环保本质,避免“绿色洗钱”;公众需提升环保意识,推动社会共识的形成。

结论

微软17亿美元“粪便封存”项目,是数字经济时代碳金融逻辑的缩影。AI扩张下的碳排放困局、政策与资本套利、碳信用交易、数字洗钱的悖论,共同构成一场魔幻现实主义的碳金融剧。未来,只有在技术创新、政策监管与伦理自觉的共同作用下,才能实现数字经济与环境保护的真正共赢。

📢💻【省心锐评】

站在 它标志着环保彻底沦为资本的工具,也预示着数字经济的可持续性危机已进入深水区。

.png)

评论