【摘要】AI正以前所未有的速度重塑美国求职与招聘生态,简历自动化、筛选智能化、流程全链路数字化,带来效率革命的同时,也引发了同质化、偏见、数据安全、社会不平等等多重挑战。本文深度剖析AI招聘军备竞赛的技术逻辑、社会影响与未来趋势,探讨如何在效率与公平、创新与伦理之间重建信任与温度,推动招聘机制的真正进化。

引言

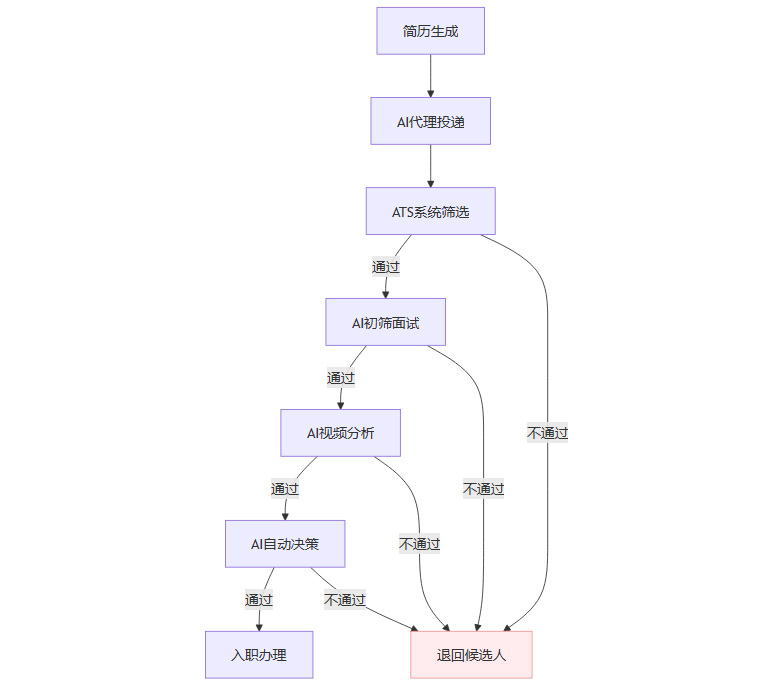

在2024年的美国职场,求职与招聘的“游戏规则”正被AI彻底改写。曾经,写一份简历、投递一份申请、等待一场面试,是每个求职者的必经之路;而今,AI工具让简历批量生成、自动投递成为常态,企业则用AI筛选、AI面试、AI决策,招聘流程变成了“机器对机器”的军备竞赛。效率提升的背后,是同质化、冷漠、偏见、数据安全等一系列新问题的爆发。本文将以技术论坛的视角,全面梳理AI招聘的现状、技术逻辑、社会影响与未来趋势,探讨如何在这场AI对决中,重建人与人之间的真实连接与信任。

一、🌪️ AI简历泛滥:求职流程的“通货膨胀”与失控

%20拷贝.jpg)

1.1 AI工具让简历“批量生产”成为现实

1.1.1 简历生成门槛骤降

AI简历生成工具如雨后春笋般涌现,ChatGPT、Jasper、Resume.io等平台让求职者只需输入职位、技能、经历,几秒钟内即可生成一份“量身定制”的简历。更进一步,AI代理服务甚至能自动批量投递、关键词优化、生成求职信,求职者只需点下订阅,便可“海投”数百岗位。

1.1.2 数据爆炸:简历数量激增

据《纽约时报》报道,LinkedIn平台每分钟处理的求职申请高达11,000份,较去年增长45%。某远程岗位24小时内收到600多份申请,三个月仍未筛完。简历的“流水线”生产让HR难以辨别求职者的真实意愿和能力,招聘流程面临前所未有的压力。

1.1.3 “履历垃圾”现象蔓延

AI生成的简历高度同质化,内容模板化、关键词堆砌,缺乏个性和深度。HR顾问Katie Tanner的案例显示,三个月仍清不完一个岗位的申请,简历筛选变成了“垃圾邮件”处理。Resume Now调查显示,78%的主管认为“包含个人细节”的简历才有诚意,62%会直接拒绝AI生成的标准化简历。

1.2 AI代理人:自动化求职的“黑科技”

1.2.1 自动化求职流程

AI代理人不仅能生成简历,还能自动搜索职位、匹配岗位、投递申请、跟进进度,甚至自动与招聘方沟通。求职者只需设定目标,AI便能“无人值守”地完成整个求职流程。

1.2.2 求职“通货膨胀”与信任危机

简历数量激增导致“通货膨胀”,每个岗位收到的申请数以百计,HR难以分辨哪些是真正有意愿、有能力的候选人。企业招聘流程陷入“筛选—淘汰—再筛选”的无休止循环,信任危机加剧。

1.3 案例分析:AI简历泛滥的真实场景

二、⚡ 企业反制:AI筛选与面试的“军备竞赛”

2.1 AI筛选系统的崛起

2.1.1 ATS系统:简历筛选的“第一道关卡”

绝大多数大中型企业已部署ATS(Applicant Tracking System)系统,自动解析简历、匹配关键词、筛选候选人。哈佛商学院研究显示,75%的简历被ATS系统直接淘汰,求职者难以进入人工筛选环节。

2.1.2 智能化筛选:从关键词到语义理解

新一代AI筛选系统不仅能识别关键词,还能进行语义分析、能力匹配、经验推断。例如,HireVue等平台利用自然语言处理(NLP)和机器学习算法,自动评估简历内容的相关性和深度。

2.1.3 全流程自动化管理

部分企业实现了从简历解析、面试安排、评估打分到入职办理的全流程自动化管理。AI不仅筛选简历,还能自动发送面试邀请、安排时间、收集反馈,大幅提升招聘效率。

2.2 AI面试:从聊天机器人到视频分析

2.2.1 聊天机器人:初筛与沟通自动化

美国快餐连锁Chipotle采用AI聊天机器人Ava Cado,将招聘周期缩短75%。AI机器人能自动回答候选人问题、收集基本信息、进行初步筛选,极大减轻HR负担。

2.2.2 视频面试与行为分析

HireVue等平台通过视频面试,利用AI分析候选人的表情、语音、肢体语言,自动评分并预测其未来绩效。AI还能检测候选人的情绪、压力水平、沟通能力,实现“全方位”评估。

2.2.3 自动化决策与入职

部分企业已实现AI自动决策,直接根据评分结果发放offer或拒绝通知。入职流程也可由AI自动引导,完成合同签署、培训安排等环节。

2.3 技术流程图:AI招聘全流程自动化

2.4 军备竞赛的副作用:人与人连接的消失

AI自动化让招聘流程愈发高效,但人与人之间的真实交流和信任感却在流失。求职者与HR的互动被算法取代,招聘变成了“机器对机器”的冷漠对决。连AI公司Anthropic都公开呼吁用户“别用我们的AI来写履历”,显示技术本身也在反噬原本应该服务的人类。

三、🧨 AI招聘的隐忧:偏见、歧视与数据安全

%20拷贝.jpg)

3.1 AI招聘系统的“中立性”神话

3.1.1 偏见的技术根源

AI招聘系统依赖历史数据进行训练,若历史数据中存在性别、年龄、种族等偏见,AI模型便会复制甚至放大这些偏见。例如,亚马逊因AI筛选器歧视女性被弃用,Workday等平台因年龄歧视遭调查。

3.1.2 “白人男性姓名”偏好

研究显示,多数AI招募系统更倾向于选择“白人男性姓名”的候选人,少数族裔、女性、年长者被系统性边缘化。美国EEOC已对AI招聘歧视开出罚单,强调即使是自动化歧视,企业也要承担法律责任。

3.1.3 偏见放大的社会后果

AI招聘的偏见不仅影响个体就业机会,还可能加剧社会不平等、固化阶层分化,形成“技术性歧视”的新壁垒。

3.2 数据安全与诚信危机

3.2.1 虚假身份与黑客渗透

2024年曝出朝鲜黑客利用虚假身份渗透美国远程岗位,利用AI生成的简历和身份信息骗取职位。Gartner预测到2028年,四分之一的求职者数据可能涉及虚构或假冒身份。

3.2.2 个人信息泄露风险

AI招聘系统收集大量个人敏感数据,若安全防护不到位,极易发生数据泄露、身份盗用等安全事件。

3.2.3 诚信危机与信任重建

AI生成的简历内容真实性难以验证,企业难以判断候选人是否具备真实能力。Resume Now调查显示,78%的主管认为“包含个人细节”的简历才有诚意,62%会直接拒绝AI生成的标准化简历。

3.3 案例与数据:AI招聘偏见与安全风险

四、🛡️ 监管现状:地方探索与全球分化

4.1 美国本土的监管碎片化

4.1.1 地方立法先行

美国联邦层面尚无统一AI招聘法规,监管呈碎片化。纽约市率先立法,要求AI招聘工具年度偏见审计并公开结果,新泽西等州跟进,部分州因创新压力暂停监管。伊利诺伊等十余州正推进相关立法。

4.1.2 监管难题与创新压力

部分州担心过度监管抑制创新,选择观望或暂缓立法。企业在不同州面临不同的合规要求,增加了运营复杂度。

4.2 欧盟与全球监管趋势

4.2.1 欧盟高风险用途监管

欧盟将AI招聘列为高风险用途,要求更高透明度和合规性。企业需对AI招聘系统进行严格审计,确保算法公平、数据安全、决策可解释。

4.2.2 全球数字鸿沟与地缘经济失衡

AI算力和技术分布极不均衡。美国、中国掌握全球90%的AI算力中心,非洲、南美洲几乎无相关基础设施。牛津大学警告,这将加剧全球数字鸿沟和地缘经济失衡,发展中国家在AI招聘和就业市场中处于弱势。

4.3 监管与创新的平衡

如何在保护求职者权益、保障公平与隐私的同时,鼓励技术创新、提升招聘效率,成为全球监管者面临的共同难题。

五、🏗️ 结构性冲击与社会不平等

%20拷贝.jpg)

5.1 AI对就业市场的结构性影响

5.1.1 高薪职业暴露于AI自动化风险

高薪职业(如STEM、金融、法律)因工作内容高度结构化、数据化,暴露于AI自动化风险更高。AI能自动分析代码、生成报告、处理合同,部分岗位面临被替代风险。

5.1.2 低薪体力劳动行业受影响较小

低薪体力劳动行业(如餐饮、物流、清洁)因工作场景复杂、非结构化,短期内难以被AI完全替代。

5.1.3 办公室与行政支持岗位高风险

办公室和行政支持类岗位(女性占多数)面临高替代风险,AI能自动处理文档、安排日程、回复邮件,相关岗位需求锐减。

5.2 性别、种族、年龄差异加剧

5.2.1 女性与少数族裔失业率上升

IT行业女性失业率高于男性,黑人、西班牙裔等少数族裔失业率也更高。AI招聘系统的偏见进一步加剧了这些群体的就业难题。

5.2.2 年长者再就业难度大

55岁以上从业者再就业难度大,技能更新和再培训需求迫切。AI招聘系统倾向于选择“年轻、技术型”候选人,年长者被边缘化。

5.3 结构性失业与再培训挑战

世界经济论坛预测,AI将消除9,200万个岗位,创造1.7亿个新机会,但新岗位的技能门槛和再培训支持尚未跟上,结构性失业风险加剧。

六、🌱 破局之道:回归人性化与多元评估

6.1 多元化评估机制的探索

6.1.1 即时解题测验

实时编码测试

案例分析

现场解决实际问题

这些实操测试能有效验证候选人的真实能力,减少简历包装和AI作弊的空间。

6.1.2 作品集深度审查

重点评估项目逻辑与创新性

关注成果背后的思考与方法

规避模板化、流水线式简历

6.1.3 试用工作制

短期实践检验岗位适配度

企业通过试用将关键岗招聘周期缩短至15天

真实工作场景下考察能力与团队协作

6.1.4 注重人际互动与软技能

Resume Now调查显示,92%的美国高管认为人际互动能力比以往更重要。AI难以模拟的沟通、协作、领导力等软技能,成为人才识别的新标准。

6.2 企业、求职者与政府的共同适应

6.2.1 企业:投资终身学习与劳动力转型

提供员工再培训与技能升级机会

鼓励跨界学习与多元发展

建立包容性招聘文化

6.2.2 求职者:主动适应AI时代

持续学习新技能

注重软实力与创新能力

拓展多元职业路径

6.2.3 政府:制定保护脆弱群体的策略

推动AI招聘系统公平性设计

加强对弱势群体的就业支持

完善再培训与社会保障体系

6.3 AI招聘系统的公平性设计原则

七、🔮 未来展望:AI招聘的进化与人性的回归

7.1 AI招聘的技术趋势

多模态AI:结合文本、语音、视频等多种数据源,提升评估准确性

个性化推荐:根据候选人兴趣、能力、发展潜力,智能匹配岗位

智能协作:AI与HR协同决策,发挥各自优势

反偏见算法:主动识别并修正历史数据中的偏见

7.2 招聘流程的“温度革命”

未来的招聘,不应是“机器面试机器、机器雇佣机器”的冷漠末路,而应是技术与人性、效率与公平的有机结合。重建信任、温度与真实连接的评估机制,让AI真正服务于人类,而非反噬人类,才是招聘革命的终极目标。

结论

AI正以前所未有的速度重塑美国及全球的求职与招聘生态。效率革命的背后,是对公平、隐私和人性的深刻拷问。AI招聘既有提升效率和公平的潜力,也有放大偏见、加剧不平等的风险。要避免“机器面试机器、机器雇佣机器”的冷漠末路,企业、技术开发者和监管机构需共同推动招聘流程的透明化、公平化和人性化。未来的招聘革命,不在于算法竞速,而在于重建信任、温度与真实连接的评估机制,让AI真正服务于人类,而非反噬人类。

📢💻 【省心锐评】

“用AI对抗AI,如同用汽油灭火。招聘的核心是人与人的价值匹配,算法该当助手而非裁判。回归真实能力检验,方是破局关键。”

.png)

评论