【摘要】大模型在围棋等领域战无不胜,但在金融市场预测上却集体失灵。文章深入剖析了金融数据极低的信噪比与“Alpha衰减”这一核心矛盾,揭示了AI炒股神话破灭的根源,并探讨其作为“认知增量工具”的真正价值与未来。

引言

8月的A股,涨得像一场突如其来的梦。上证指数触及十年新高,北证50指数创下历史纪录,两市成交额一口气冲上2.8万亿。社交媒体满是热搜,股民的账户也久违地一片飘红,空气里弥漫着牛市的味道。

可就在一片狂热中,一个冰冷的事实让许多人瞬间冷静下来。那些被热捧了近两年的“大模型炒股”工具,在这波浩荡的行情面前,集体失声了。无论是被誉为“金融GPT”的BloombergGPT,还是国内层出不穷的量化模型,没有一个能提前预警这轮上涨。网上那些“用大模型躺赢股市”的教程和视频,此刻显得格外讽刺,不少跟风尝试的人,反而亏得更快。

AI的算力可以穷举围棋的变化,它的智慧可以写诗作曲,为什么偏偏在数据量最庞大、最密集的金融市场,输得一败涂地?难道大模型真的没用?或者说,金融市场这个“游戏”,从一开始就不是为它设计的?

📈 一、大模型炒股神话的潮起与潮落

%20拷贝-tyym.jpg)

AI大模型进军金融领域的叙事,充满了戏剧性。它始于一场精英阶层的狂欢,随后迅速下沉为一场全民参与的实验,最终又归于一地鸡毛的平静。这短短三年的历程,像极了一轮牛熊转换。

1.1 “天神下凡”的开端 BloombergGPT

故事的序幕在2023年拉开。当彭博社发布BloombergGPT时,整个金融圈为之震动。这不像是一个普通的AI模型,更像是一枚投向资本市场的重磅炸弹。

彭博社的底气,源于其数十年积累的独家金融数据。他们将海量的金融新闻、公司财报、行业研报,甚至自家终端上分析师们的交流语料,全部“喂”给了这个模型。这使得BloombergGPT天生就带着一股“科班出身”的专业气质。

它能精准地从一篇冗长的公告中提取关键信息,能理解“鸽派”、“鹰派”这类金融黑话,还能分析新闻标题背后的市场情绪。在当时,它被看作是量化投资机构眼里的“顶配武器”,被誉为**“金融界的GPT高定版”**。

但神话很快就显露出了它的另一面。

高昂的成本 它的训练和使用成本是天文数字,只有少数头部机构能够负担。

封闭的系统 BloombergGPT是一个完全封闭的商业产品,外界无法窥探其内部机制。

难解的黑箱 即使是使用者,也无法完全理解它的决策逻辑,这在要求高透明度和可解释性的金融领域,是一个巨大的障碍。

最终,BloombergGPT更像是一个被供奉在华尔街顶层殿堂的“圣物”,普通开发者和中小型机构只能望而却步。它证明了AI在金融文本处理上的强大能力,却没有真正飞入寻常百姓家。

1.2 开源浪潮与全民狂欢

真正将“AI炒股”概念推向大众的,是2024年之后的开源浪潮。随着技术门槛的降低,各种针对中文金融市场的模型、插件和框架如雨后春笋般涌现。

大模型的能力边界被迅速拓宽。它不再仅仅是一个“读新闻”的助理,而是开始扮演更复杂的角色。

代码生成器 它可以根据自然语言描述,自动生成Python量化策略代码。

趋势分析师 它能够分析股价走势,并尝试给出未来的趋势预测。

AI炒股顾问 通过接入聊天框架,它甚至能像一个真人投顾一样,与用户进行问答式交流。

这场技术民主化的浪潮,点燃了无数普通投资者的热情。大家兴奋地发现,似乎只需要几行代码,就能拥有一个属于自己的“AI交易员”。

1.3 “一地鸡毛”的现实

然而,兴奋的情绪并未持续太久,失望接踵而至。

无数用户按照网络教程,一步步配置好自己的AI炒股模型。这些模型在历史数据上的回测结果,往往漂亮得令人心动,年化收益率动辄百分之几十甚至上百。可一旦投入实盘,结果却是另一番景象,亏损成了家常便饭。

清华大学开源的K线预测模型Kronos,是这场热潮中最具代表性的案例。它上线后,凭借其学术背景和看似强大的预测能力,一度火爆全网。但仅仅两周后,其Github的Issue区就被雪片般的负面反馈淹没。“预测完全不准”、“实盘无效”、“误导性太强”的抱怨随处可见。

现实给了所有人一记响亮的耳光。大模型能说会算,就是赚不到钱。

到了2025年,“炒股靠大模型”已经从一场全民热潮,彻底沦为技术圈的笑谈。权威研究机构Gartner的报告也为这盆冷水加了温。报告预测,到2026年,全球银行业中至少30%的生成式AI项目,会在完成概念验证(POC)后被放弃。主要原因直指数据质量差和商业价值不明。

行业开始冷静下来,进行自我调节。没有人再奢望一个模型能准确告诉你“明天哪只股票会涨停”。人们开始转向更现实、更务实的用法,让AI回归其工具的本质。AI不再是那个高高在上的操盘手,而是一个可以增强人类能力的插件。

这,或许可以看作是大模型的一次**“自我降维”**。炒股这事它搞不定,但安安分分做个研究员、当个分析师助手,它还行。

🎲 二、金融市场的“AI不兼容”之谜

为什么AI在围棋上能碾压人类冠军,在蛋白质折叠领域能做出诺奖级的贡献,却唯独在金融市场这个数据金矿里迷失了方向?要回答这个问题,我们必须理解金融市场与围棋棋盘的本质区别。

2.1 确定性的棋盘 vs 无序的丛林

AI之所以能在围棋领域取得成功,是因为围棋是一个规则确定、信息完备的封闭系统。

规则恒定 围棋的规则千古不变,AI可以在这个稳定的框架内进行深度学习。

信息完备 棋盘上的一切信息都是公开的,没有隐藏变量。

目标单一 唯一的目标就是“围更多的地”,AI的优化函数非常清晰。

有限状态 尽管变化多端,但围棋的所有可能状态是有限的,可以被暴力计算和剪枝算法探索。

AlphaGo面对的,是一个逻辑严密、边界清晰的数学世界。

但金融市场完全是另一回事。它更像一个规则模糊、信息不完备、充斥着非理性参与者的开放丛林。

规则易变 政策、法规、国际关系等宏观因素随时可能改变游戏规则。

信息不完备 你永远无法获知市场中所有参与者的信息和意图,内幕消息和信息不对称是常态。

目标多元 参与者的目标各不相同,有人追求长期价值,有人热衷短期投机,还有人是为了对冲风险。

人性博弈 市场价格是无数参与者贪婪、恐惧、希望和绝望等情绪的集合体,这使得市场充满了非理性的波动。

AI在金融市场面对的,是一个充满了混沌和不确定性的复杂系统。它试图用寻找规律的逻辑,去理解一个本质上“反规律”的世界。

2.2 信号的海洋与噪声的汪洋

从数据密度上看,金融市场是AI最理想的训练场。每天,全球市场产生数十亿条价格变动、数百万篇新闻快讯、无数的社交媒体情绪数据和政策公告。这简直是一场永不落幕的信息马拉松。

但问题恰恰出在这里。数据的“多”并不等于信息的“好”。金融数据的信噪比(Signal-to-Noise Ratio),低到令人发指。

可以做一个比喻。假设你想在一场数万人的演唱会上,找到你朋友微弱的哼唱声。那山呼海啸般的音乐、尖叫和合唱就是**“噪声”,而你朋友那几乎听不见的哼唱,才是你真正想找的“信号”**。

在金融市场,99%以上的信息都是噪声。它们是随机的价格波动、无关紧要的新闻、市场的过度反应、算法交易产生的大量无效挂单。而真正能够预示未来方向的“信号”,比如一个未被市场充分定价的产业趋势,或者一份财报中隐藏的业绩拐点,少之又少,并且极其脆弱。

AI模型就像一个听力超凡但缺乏判断力的机器人。它能听到演唱会现场所有的声音,却无法分辨哪个是它该听的信号。结果就是,它被巨大的噪声淹没,把随机的声响误判为有意义的信号,从而做出错误的决策。

2.3 “规律”的自我毁灭宿命 Alpha衰减

金融市场最残酷,也最迷人的地方在于,它是一个会自我调节、自我毁灭规律的系统。这背后,是一个被称为**“Alpha衰减”**的铁律。

什么是Alpha?简单理解,它就是一种能够持续跑赢市场平均水平、稳定赚钱的策略或能力。量化交易的本质,就是在海量数据中,挖掘出那些尚未被大众发现的Alpha因子。

但市场是“活”的,它由无数聪明的参与者构成。

假设你通过一个复杂的AI模型,发现了一个规律。每当A公司发布利好公告后的1小时内,其股价大概率会上涨3%。你找到了一个Alpha。

第一阶段 你利用这个规律,悄悄地赚钱。

第二阶段 其他人也通过各种方式,发现了这个规律。他们开始和你一起套利。

第三阶段 竞争变得激烈。为了抢先手,人们不再等到公告发布后1小时,而是提前10分钟下单。

第四阶段 竞争白热化。最聪明的资金会在公告发布前的瞬间,甚至提前预判公告内容,就把股价推高了3%。

最终,当你再看到利好公告时,股价已经完全price in(计入价格),那3%的套利空间彻底消失。你发现的这个规律,因为被发现和利用,最终失效了。Alpha归零。

这就是所有K线预测模型集体扑街的根本原因。像Kronos这样的模型,试图从公开的K线历史数据中寻找价格波动的模式。但K线数据是全世界交易者最熟悉、被研究得最透彻的数据。全球顶尖的程序员和数学家已经在这个数据矿山里挖了几十年。

可以毫不夸张地说,公开的价量数据里,已经不存在任何能够稳定预测未来的“圣杯”。

AI模型拿到的,都是被挖烂的数据。它所谓的“发现规律”,更像是在历史数据里“刻舟求剑”,进行过度拟合。它找到的可能只是历史上的巧合,而不是未来的必然。到了真实的战场,那些所谓的模式,要么根本不存在,要么活不过明天早上九点半开盘。

所以,AI不是不够聪明,而是它面对的对手,是一个以消灭规律为乐的系统。任何试图预测它的努力,最终都会成为它演化的一部分,然后被它无情地抛弃。

🛠️ 三、AI的新定位 从“先知”到“超级外脑”

%20拷贝.jpg)

既然让AI当“股神”这条路走不通,那么它在金融世界里到底还能做什么?过去两年的实践,已经给出了答案。金融圈悄悄完成了一次思想上的大转向,从追求**“预测增强”,转向了拥抱“研究增强”**。

一句话总结,大模型不是你的水晶球,但可以是你的超级外脑。

3.1 伟大的转向 从决策者到赋能者

行业不再追求“AI告诉我买什么”,而是让AI帮助人类“更快、更好、更全面地完成研究工作”。AI的角色,从一个试图替代人类判断的交易引擎,转变为一个放大人类认知能力的工具。

这个转变的核心逻辑在于,承认市场的不确定性,并将AI的能力聚焦于它可以做好的事情上。

这个表格清晰地展示了AI的能力边界。它不擅长做开放式的、充满不确定性的预测,但极其擅长处理结构化和非结构化的信息,以及执行有明确指令的任务。

3.2 AI的正确打开方式 研究增强

那么,作为“超级外脑”,AI具体能在哪些场景发挥价值呢?

3.2.1 智能投研 告别人肉读报告

一个传统分析师的一天,可能大部分时间都耗费在阅读大量的财报、公告、研报和新闻上。这个过程枯燥且效率低下。而AI可以彻底改变这一切。

财报/公告自动解读 输入一份上百页的PDF财报,AI可以在几秒钟内提取出核心财务数据、管理层讨论、风险提示等关键信息,并生成摘要。

跨语言信息整合 实时追踪全球新闻源,自动翻译并分析海外市场的动态、竞品公司的公告,帮助投资者建立全球视野。

舆情监控与情感分析 7x24小时监控社交媒体、论坛和新闻评论,实时分析市场对某个公司或行业的情绪变化,并量化成情绪指数。

业绩发布会分析 自动将语音转为文字,并提炼出分析师问答环节(Q&A)的要点,快速捕捉管理层的态度和关键信息。

以BloombergGPT的实际应用为例,彭博从未承诺它能帮你赚钱。它的核心价值在于,利用其庞大的专有数据库,将新闻拆解成词条、将财报结构化、将公告智能化解读,然后以最高效的方式推送到研究员面前。策略怎么定、模型怎么用,最终的决策权依然在人手里。它扮演的是放大镜和过滤器的角色,而不是替你做决定的水晶球。

3.2.2 量化策略开发 效率革命

对于量化开发者而言,AI同样是生产力工具的革命。

策略代码自动生成 你可以用自然语言描述一个交易思想,比如“寻找过去20日创出新高,且成交量放大的股票”,AI就能自动生成相应的Python回测代码。

代码调试与优化 当你的策略代码出现bug或者性能瓶颈时,AI可以像一个资深程序员一样,帮你分析问题并给出修改建议。

因子挖掘辅助 AI可以帮助研究员处理海量的另类数据(如卫星图像、供应链数据、招聘数据),从中寻找可能与股价相关的弱信号,为因子库提供新的弹药。

开源社区的实践也印证了这一点。越来越多的开发者放弃了不切实际的“炒股梦”,转而将大模型打造成强大的数据助手。他们用AutoGPT这样的智能体自动抓取市场信息,用LangChain构建复杂的信息处理流程,用n8n等工作流工具将整个分析链路无缝衔接。

这些AI不预测涨跌,但它们能以“秒级反应”处理你手头的信息,让你从繁琐的“脏活累活”中解放出来,更专注于策略框架的设计和认知层面的判断。

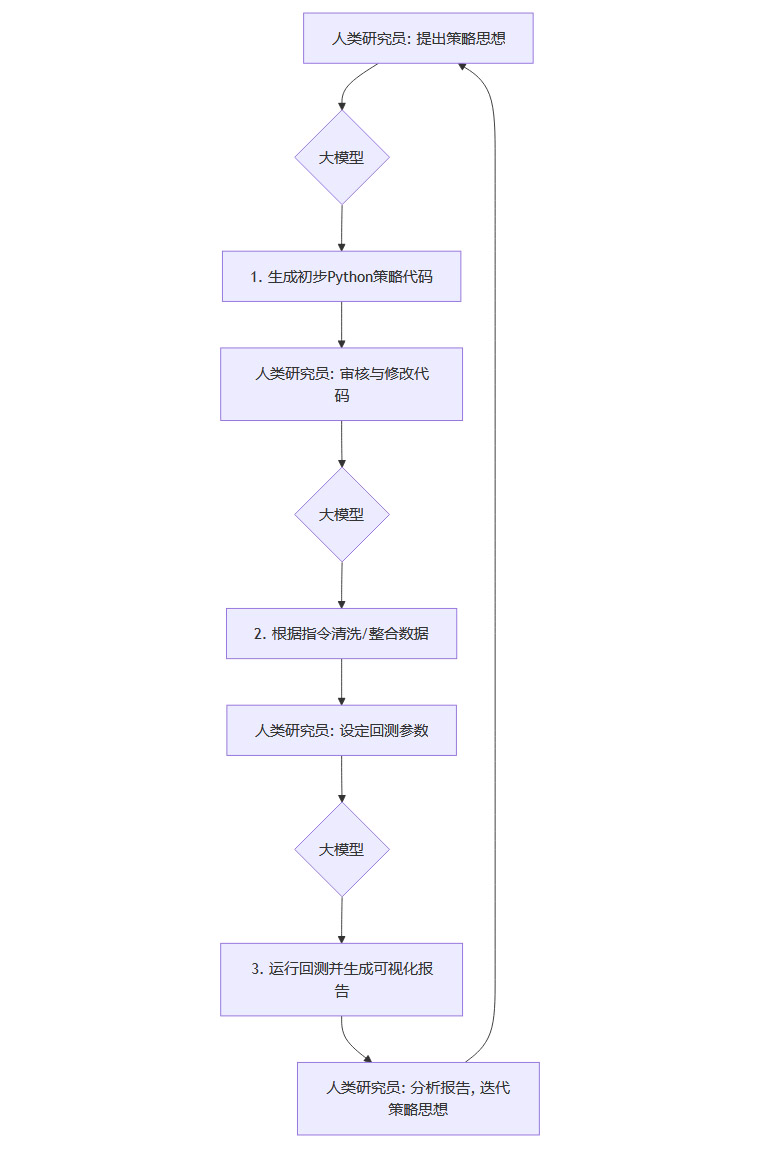

下面是一个典型的“AI赋能”工作流示意图。

在这个闭环中,人类负责提出问题、定义框架和做出最终判断,而AI负责执行、计算和信息呈现。这才是真正能创造价值的人机协作模式。

3.3 从幻想中醒来 拥抱现实

当你放弃让AI“帮我炒股”的幻想,而是开始命令它“帮我看清楚这个世界”时,你才真正走进了金融与AI结合的正确打开方式。

真正能赚钱的,从来不是某个神奇的AI模型,而是一个拥有清晰策略的人,加上一个高效的AI工具。AI提供的是效率和广度,而人提供的是深度、洞察和承担风险的勇气。

⚖️ 四、前路非坦途 AI金融的挑战与责任

%20拷贝.jpg)

尽管AI作为“研究增强”工具的价值已经得到广泛认可,但它在金融领域的深度应用,依然面临着诸多挑战。这条路并非一片坦途,每一步都需在创新与审慎之间取得平衡。

4.1 数据安全与隐私的达摩克利斯之剑

金融数据是所有行业中最为敏感的一类。它不仅包含用户的个人隐私,还涉及大量的交易信息和企业机密。将这些数据交给大模型处理,本身就伴随着巨大的风险。

数据泄露风险 如果模型的安全防护存在漏洞,可能导致大规模的敏感数据泄露,引发灾难性后果。

“数据投喂”的合规性 将客户数据用于模型训练,是否获得了充分授权?是否符合各地的数据保护法规(如欧盟的GDPR、中国的《个人信息保护法》)?这些都是悬在金融机构头上的法律红线。

模型本身的偏见 如果训练数据本身存在偏见(例如,历史上信贷审批对某些人群不公),模型可能会学习并放大这些偏见,导致新的歧视问题。

如何在享受AI带来便利的同时,确保数据安全和用户隐私,是所有金融机构必须面对的首要课题。

4.2 “黑箱”问题与可解释性的追求

深度学习模型,尤其是大模型,其决策过程往往像一个难以理解的“黑箱”。它能给出结果,却很难解释“为什么”会得出这个结果。

在金融领域,**可解释性(Explainability)**至关重要。

监管要求 监管机构要求金融机构能够解释其信贷审批、风险定价等模型的决策依据,以确保公平和透明。一个无法解释的AI模型,很难通过合规审查。

风险控制 如果一个交易模型突然开始亏钱,而你又不知道它的决策逻辑,你将无法判断是模型失效了,还是市场出现了暂时波动,从而无法进行有效的风险控制。

建立信任 无论是对客户还是对内部员工,一个能够解释自己行为的AI,显然比一个神秘的“黑箱”更容易获得信任。

因此,发展可解释性AI(XAI)技术,打开模型的“黑箱”,是AI在金融领域走向成熟的必经之路。

4.3 警惕“AI荐股”的陷阱与乱象

技术的普及往往伴随着乱象的滋生。随着“AI炒股”概念的火热,市场上也出现了很多打着AI旗号的违规行为。

一些不法机构或个人,将一些简单的策略包装成“高科技AI智能投顾”,向投资者收取高额费用,进行违规的荐股活动。更有甚者,利用AI生成虚假新闻和投资报告,操纵市场情绪,进行诈骗。

作为投资者,需要擦亮眼睛,保持警惕。要明白,任何声称能够“精准预测”、“稳赚不赔”的AI产品,都极有可能是骗局。合规的投资顾问服务,需要有相应的牌照,并且会充分揭示风险。

总结

AI大模型,无疑是这个时代最强大的技术工具之一。它在金融领域的探索,从最初的狂热与神话,到如今的冷静与务实,本身就是一次宝贵的试错过程。

我们最终发现,AI无法战胜市场,因为它面对的不是一个静态的棋盘,而是一个由亿万人心构成的、永远在变化的复杂系统。算力再强,也算不出人性的贪婪与恐惧。

但这并不意味着AI在金融领域无用武之地。恰恰相反,当它从“股神”的神坛上走下来,回归“工具”的本位时,其真正的价值才开始显现。它正在成为分析师的“第三只眼”,量化研究员的“第二个大脑”,将人类从繁琐的信息处理工作中解放出来,去从事更具创造性和洞察力的思考。

AI越是强大,人类越需要保持清醒。我们真正想赚到的钱,从来不是靠“抄对一个模型”,而是源于比别人更深刻的认知、更独立的判断,以及更敢于承担风险的决断力。

大模型不会直接给你答案,但它能帮你更好地构建问题、梳理信息、验证假设。它是一个不知疲倦的研究战友,而不是一台自动提款机。

牛市来了,不妨也问问自己,你想做的是一个追涨杀跌的交易者,还是一个洞察变化的思考者?

AI炒股,不靠谱。但人用AI赋能自己的投资研究,用得对,未必没戏。

📢💻 【省心锐评】

AI不是万能解药,尤其在金融这个混沌场。别指望它替你发财,把它当成最强的资讯助理和代码工匠,剩下的路,还得靠你自己的认知和胆识去走。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-zpfu.jpg)

评论