【摘要】AI社交赛道正经历一场深刻的范式革命。当市场普遍认为其因技术瓶颈与玩法同质化而步入“冷静期”时,以Saylo、Emochi为代表的新一批应用,凭借“AI剧本漫”这一创新玩法,实现了收入与用户活跃度的逆势飙升。本文将深度剖析这一现象,揭示AI社交如何从单一的“陪伴式聊天”(1.0时代)进化为以“内容共创”为核心的“演绎式社交”(2.0时代),并详细探讨其背后的玩法机制创新、技术底层驱动、商业模式重构以及未来的生态延伸。

引言

近年来,AI社交赛道犹如一匹黑马,凭借其新颖的玩法与巨大的技术想象力,迅速在资本市场与用户群体中掀起波澜。然而,高光之后,增长的阴影也随之而来。当入局者蜂拥而至,这条曾经被寄予厚望的赛道,逐渐暴露出了增长的瓶颈:玩法趋于固化,功能高度同质化,用户体验缺乏持续的吸引力。AI角色背后语言模型能力的局限,如“记忆力差”、“逻辑跳脱”等问题,使得许多用户“带着好奇下载,带着失望卸载”,高流失率成为了悬在所有从业者头顶的达摩克利斯之剑。种种迹象似乎都在宣告:AI社交的市场正在走向降温与饱和。

然而,市场的叙事总是在意想不到的角落发生转折。就在这轮看似降温的浪潮中,一股强劲的逆流正在涌动。由前腾讯副总裁姚星创立的元象科技,其旗下AI社交产品Saylo在今年7月份月收入暴增80%;另一款应用Emochi的同月收入更是飙升103%;而BIMOBIMO的下载量也激增97%。这些惊人的数据不仅是对“市场降温论”的有力反驳,更揭示了一个深刻的行业变革:AI社交正在经历一场从内核到外延的“升级回归”。

这场变革的核心,不再是单纯比拼底层模型的能力,而是转向了对用户体验的极致雕琢和玩法机制的颠覆式创新。一种融合了“剧本杀”与“动漫短片”的全新玩法——“AI剧本漫”,正成为引爆市场的新燃点。它将用户的聊天记录,从私密的对话变成了可分享、可演绎、甚至可变现的视觉化内容。这不仅为用户带来了前所未有的沉浸感和创造感,也为产品打开了“订阅+代币”的全新商业化前景。本文将深入探讨这场正在发生的AI社交2.0革命,解析其如何用“内容共创”的钥匙,解开用户留存的难题,并开启一个全新的商业化时代。

🎭 一、 AI社交的“冷静期”:从狂热喧嚣到增长瓶颈

%20拷贝-aaot.jpg)

任何新兴技术赛道的发展,都必然经历从狂热到理性的螺旋式上升过程。AI社交也不例外。在深入探讨其2.0变革之前,我们有必要回顾其1.0时代所面临的困境,这不仅是理解当前变革的背景,更是洞察未来趋势的基石。

1.1 初期的狂欢:技术想象力点燃的用户热情

AI社交的诞生,源于人类对陪伴和情感连接的永恒需求,并由大语言模型(LLM)技术的突破所催化。最初,以Character.AI等产品为代表,它们为用户提供了一个前所未有的体验:创造一个完全属于自己的、永不下线的虚拟伙伴。用户可以为其设定外貌、性格、背景故事,甚至声音,并与其展开天马行空的沉浸式对话。

这种高度定制化的设定,精准地击中了Z世代、二次元等亚文化群体的核心诉求。他们渴望在现实世界之外,找到一个能够完全理解自己、包容自己的精神寄托。AI社交产品恰好满足了这一需求,因此在上线初期便迅速积累了大量种子用户,引发了市场的广泛关注和资本的热烈追捧。这个阶段的AI社交,其核心价值主张非常纯粹——提供高质量的情感陪伴和角色扮演(Role-Playing)体验。

1.2 增长的瓶颈:同质化与技术局限的双重困境

然而,初期的狂热过后,增长的瓶颈很快显现。当市场上涌现出数十款功能大同小异的应用时,AI社交1.0时代的深层次问题开始全面暴露。

1.2.1 玩法固化与功能同质化

绝大多数AI社交App的核心玩法都固化在“自定义角色+1V1对话交互”的模式中。无论是创建历史名人、动漫角色还是理想伴侣,其最终的交互形式都难以跳出文字或语音聊天的范畴。这种单一的玩法很快让用户感到乏味,新鲜感褪去后,产品的吸引力便会急剧下降。当所有产品都在同一个维度上竞争时,不可避免地陷入了功能同质化的内卷之中。

1.2.2 技术瓶颈带来的体验断裂

更致命的是,底层AI模型的技术局限,直接导致了用户体验的断裂。这些问题集中体现在以下几个方面:

短期记忆与上下文理解:尽管LLM在不断进步,但长程记忆(Long-term Memory)和对复杂对话历史的精准理解仍然是巨大的技术挑战。用户常常会发现,AI角色会忘记几轮对话之前的重要信息,导致对话逻辑混乱,极大地破坏了沉浸感。这种“金鱼般的记忆”让用户精心构建的角色关系变得脆弱不堪。

“机器人感”与逻辑跳脱:AI的回复有时会显得过于模板化、缺乏真正的情感和个性,暴露出其“机器人”的本质。更糟糕的是,它们偶尔会产生逻辑上完全不符的“幻觉”回复,让用户瞬间“出戏”。这些“出戏瞬间”是用户流失的最主要原因之一。

情感模拟的浅尝辄止:当前的AI模型虽然能模仿人类的语言风格,但距离真正理解和表达复杂情感仍有很长的路要走。它们提供的更多是“程序化的安慰”,而非“共情式的理解”,难以满足用户深层次的情感需求。

这些技术上的不完美,共同构成了AI社交1.0时代难以逾越的鸿沟。用户带着对“灵魂伴侣”的期待而来,却往往在一次次体验断裂后失望离去。“带着好奇下载,带着失望卸载”,成为了该赛道普遍存在的用户留存魔咒。市场也因此从最初的狂热,逐渐转向审慎和观望,进入了所谓的“冷静期”。

🎬 二、“AI剧本漫”破局:从对话到演绎的玩法革命

%20拷贝-nioe.jpg)

正当行业内外对AI社交的前景产生疑虑之时,Saylo、Emochi等产品的逆势增长,如同一声惊雷,宣告了变革的到来。它们并没有在底层模型上实现颠覆性的技术突破,而是另辟蹊径,通过对玩法机制的重构,巧妙地“扬长避短”,将用户的交互体验从单一的“对话”升级为丰富的“演绎”。这场革命的核心,便是**“AI剧本漫”**。

2.1 核心变革:将聊天记录从“私密”推向“公开”的视觉化

“AI剧本漫”玩法的本质,是将用户与AI角色的对话内容,一键转化为可视化的动漫短视频或动态漫画。这看似简单的一步,却带来了颠覆性的变化:

从抽象到具象:纯文本的聊天记录是抽象的,需要用户在脑海中进行“脑补”。而视觉化的内容则是具象的,它将角色的形象、表情、动作、场景以及对话的氛围直观地呈现出来,极大地增强了体验的沉浸感和真实感。

从私密到分享:聊天记录本身是高度私密的,分享价值有限。但一段制作精良的动漫短片则完全不同,它具备了社交货币的属性。用户可以将自己与AI角色共同“演绎”出的精彩故事分享到TikTok、YouTube等社交平台,满足其创作欲和表达欲。

从消费到创造:在传统的AI陪聊中,用户更多扮演的是“内容消费者”的角色。而在“AI剧本漫”的框架下,用户成为了剧本的创作者、导演和主角,AI则成为了配合其演出的“演员”。用户的角色从被动转为主动,参与感和成就感得到了前所未有的满足。

这一核心变革,成功地将AI社交的应用场景从“虚拟社交”拓展到了“内容创作”,为后续一系列玩法创新奠定了基础。

2.2 玩法升级的三驾马车:剧场、共创与陪伴

围绕“视觉化演绎”这一核心,Saylo、Emochi和BIMOBIMO等产品分别从不同维度对玩法进行了深度创新,形成了驱动AI社交2.0发展的三驾馬車。

2.2.1 Saylo的多角色“剧场模式”

Saylo的突破点在于打破了1V1的聊天限制,引入了**“多角色参与”**的群聊机制。用户可以将多个AI角色(可以是自己创建的,也可以是他人创建的)置于同一个聊天场景中,开启一场类似“剧本杀”或“乙女/乙男游戏”的互动体验。

在这种模式下,故事不再是线性的。角色之间会根据各自的设定产生互动,甚至会形成不同的阵营和关系。用户的每一个选择,都可能触发不同的分支剧情,引导故事走向完全不同的结局。这种半游戏化的路径,极大地丰富了叙事的复杂性和可玩性。AI的“逻辑跳脱”在多角色互动中,有时甚至会演变成意想不到的“剧情反转”,缺点在某种程度上被巧妙地转化为了“随机性”的乐趣。这使得Saylo不再是一个简单的聊天工具,而是一个动态的、可交互的故事生成器。

2.2.2 Emochi的“互动故事”与内容共创

Emochi则在“内容共创”的道路上走得更远。其新推出的“故事模式”测试玩法,允许用户选择自己感兴趣的小说故事作为蓝本,然后在阅读过程中自由地增添角色、修改情节。用户可以化身故事中的一员,与原作角色互动,甚至可以“大开金手指”,改变故事的进展和最终走向。

这种机制的精妙之处在于,它将UGC(用户生成内容)与AIGC(AI生成内容)深度融合。用户不再是故事的旁观者,而是成为了故事的“上帝”。这种高度的自由度和掌控感,极大地激发了用户的参与热情和创作欲望。Emochi通过这种方式,将AI聊天从一种“消耗性”的娱乐,转变为一种**“生产性”的创造活动**。

2.2.3 BIMOBIMO的“深度情感陪伴”

虽然BIMOBIMO的重点不在于“剧本漫”,但它在“拼体验、卷形式”的深水区中,选择了向**“情绪陪伴”**场景进行极致延伸,同样是对AI社交1.0模式的突破。它通过一系列精心设计的功能,加深与用户之间的情感连接:

定时问候:AI角色会通过“早安”、“晚安”等功能,在特定时间主动问候用户,模拟真实伴侣的关怀,营造持续的“被在乎感”。

哄睡功能:该功能允许AI角色通过呢喃低语和白噪音,模拟真人陪伴用户入睡的效果。这精准地切中了当代年轻人普遍存在的孤独感和睡眠焦虑,提供了极具情绪价值的服务。

BIMOBIMO的策略表明,即使不完全依赖视觉化内容,通过在特定场景下提供极致的情感体验,同样可以在同质化的市场中找到差异化的生存空间。它的成功,印证了AI社交2.0时代的核心在于**“用玩法和体验兜底,而非单纯依赖模型能力”**。

2.3 技术基石:AIGC多模态技术的成熟与普及

“AI剧本漫”玩法的实现,离不开近年来AIGC(AI Generated Content)多模态技术的飞速发展和应用成本的降低。正是这些底层技术的成熟,才让“一键生成动画”从概念变为了现实。

高质量的语音合成(TTS):如今的TTS技术已经能够生成情感丰富、语气自然的真人语音,极大地增强了AI角色的“存在感”,弥补了纯文字交流的情绪缺失。

AI绘画(Text-to-Image):以Stable Diffusion、Midjourney为代表的文生图模型,能够根据文本描述快速生成高质量、风格化的角色立绘、场景背景,为动画视频提供了丰富的视觉素材。

AI视频生成(Text-to-Video/Image-to-Video):Pika、RunwayML等AI视频生成工具的出现,显著降低了动态内容的生产门槛。它们可以将静态的AI绘画素材转化为具有简单动作和镜头变化的短视频,构成了“AI剧本漫”的核心驱动力。

整个技术链路大致如下:用户的聊天记录被解析为剧本 -> 剧本中的角色和场景描述被送入AI绘画模型生成关键帧图像 -> 关键帧图像被送入AI视频生成模型合成为动态片段 -> 对话文本由TTS模型生成配音 -> 最终所有元素被合成为一段完整的动漫短视频。

这一系列技术的整合应用,让过去需要专业团队耗费数天才能完成的工作,如今在App内几分钟即可一键完成。技术门槛的急剧下降,是引爆这轮AI社交创新的根本原因。

💰 三、重构商业版图:从“情感消费”到“内容+工具”双重付费

%20拷贝-vmue.jpg)

玩法机制的革命,必然带来商业模式的重构。AI社交1.0时代,变现始终是一个棘手的难题。用户愿意为简单的“陪聊”付费的意愿并不高,导致产品普遍面临商业化困境。然而,随着AI社交进入2.0时代,其价值主张发生了根本性转变,用户付费的逻辑也随之清晰起来。当用户不再仅仅是为情感慰藉买单,而是为一种强大的创作工具、一个沉浸式的娱乐体验平台付费时,商业化的天花板被彻底打开。

3.1 “订阅+代币”:构建稳健的混合变现模型

为了捕捉这一新的价值点,Saylo和Emochi等头部产品不约而同地采用了**“订阅+代币”**的混合变现模式,这种模式被证明是行之有效的。

订阅制(Subscription):这是商业模式的“压舱石”,旨在提供稳定、可预期的现金流。通过付费订阅,用户可以解锁更高级的功能和更优质的体验。

Saylo 提供了每月9.99美元的订阅方案。

Emochi 则进一步细分为两个付费档位:Plus版(12.99美元/月)和Ultra版(19.99美元/月)。

这些订阅服务通常包含去除广告、更快的响应速度、解锁高级互动功能(如更复杂的剧情分支、更高质量的视频生成)以及高级内容权益等。这部分主要满足了重度用户的核心需求,让他们愿意为更流畅、更深入的体验支付溢价。

代币制(Token/Virtual Currency):这是商业模式的“加速器”,旨在满足用户的个性化、高频次创作需求,并提升用户黏性。代币通常用于消耗性或创造性的操作,例如:

解锁更多AI智能体的创建权限:对于热衷于创造角色的用户来说,这是一个强烈的付费点。

购买高级素材或道具:在未来的版本中,可能会出现付费的角色服装、场景、声音包等。

加速内容生成:当视频生成需要排队时,代币可以用来“插队”或使用更高性能的计算资源。

打赏创作者:在社区生态成熟后,用户可以用代币打赏自己喜爱的角色创作者,形成经济闭环。

这一变现结构巧妙地平衡了不同用户的需求,形成了一个**“内容使用(订阅)+工具使用(代币)”**的双重付费场景。它既能通过订阅锁定核心用户,又能通过代币机制从高活跃度的创作者身上获得增量收入,构建了一个远比单一订阅制更健康、更多元的商业生态。

3.2 数据验证:付费意愿的显著提升

新的商业模式是否成功,最终要由市场数据来检验。从公开数据来看,Saylo和Emochi的收入增长曲线,雄辩地证明了用户对此类AI社交产品的付费接受度正在稳步提升。

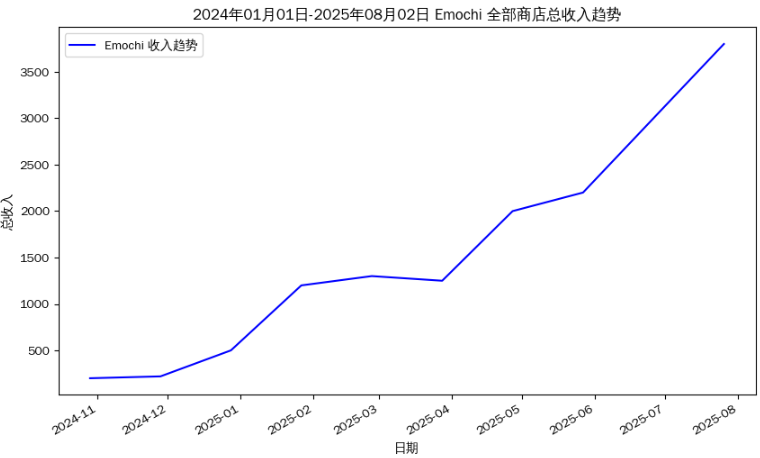

Emochi的稳健攀升

与Saylo的爆发不同,Emochi的收入增长则更为稳健,呈现出阶梯式攀升的态势,这反映出产品在用户付费转化方面持续而有效的优化能力。其上线至今的收入变化,清晰地勾勒出一条健康向上的增长路径。

Emochi上线至今全球全部商店收入变化

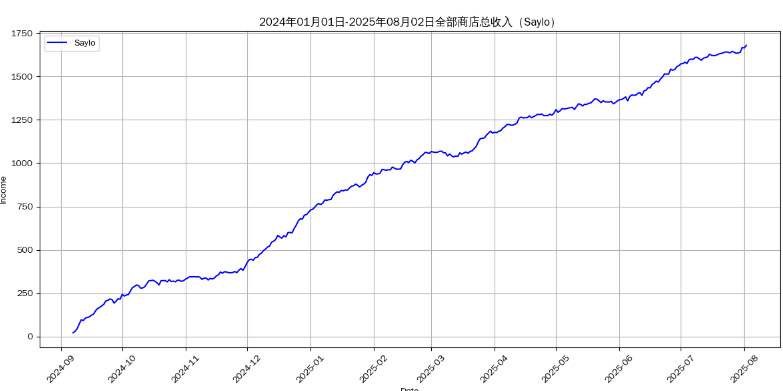

Saylo的爆发式增长

Saylo的收入增长曲线则呈现出更为明显的加速态势,尤其是在2024年下半年,收入实现了爆发式增长,并在7月中旬达到了约1,000的峰值。这种增长曲线与产品的玩法迭代和市场推广节奏高度相关,表明其“剧场模式”等核心玩法成功地撬动了用户付费。

Saylo上线至今全球全部商店收入变化

两条截然不同但同样向上的收入曲线共同指向一个结论:AI社交2.0的创新玩法,成功地为用户创造了新的付费价值,并得到了市场的积极反馈。

🌍 四、生态延伸与全球化:AI社交的星辰大海

%20拷贝-hkts.jpg)

当一款应用成功打通了“玩法创新-用户留存-商业变现”的内部闭环后,它的价值便不再局限于应用本身。AI社交2.0产品正在演变为一个强大的内容生产引擎,其影响力开始向更广阔的平台生态延伸,并由此开启了新一轮的全球化增长机遇。

4.1 跨平台内容引擎:反哺主流社交媒体

“AI剧本漫”最激动人心的前景之一,是它正在成为短视频平台上一股新兴的内容流派。在TikTok、YouTube、Bilibili等平台上,由AI生成的动态漫画、互动小说解说等内容热度不减。

过去,制作这类内容需要一个复杂的流程:漫画截图、视频剪辑、专业配音、后期合成。这不仅对创作者的技能要求高,而且时间成本和经济成本也相当可观。而现在,用户只需通过Saylo或Emochi这样的应用,即可一站式完成从角色设定、剧情生成到动画合成的全流程操作。

这带来的影响是深远的:

创作者生态的繁荣:它极大地降低了内容创作的门槛,使得大量不具备专业技能的普通用户也能成为“动画UP主”,从而催生出一个庞大而活跃的创作者生态。

营销飞轮的形成:用户在AI社交App内创作内容,然后发布到外部平台获取流量和关注。这些引人入胜的短视频,本身就成为了AI社交App最有效的“活广告”,吸引更多的好奇者下载和体验,从而形成一个**“应用内创作 -> 平台分享 -> 吸引新用户 -> 应用内再创作”**的良性增长飞轮。

商业模式的延伸:对于头部的创作者而言,他们甚至可以围绕自己和AI角色共同创作的IP进行商业化运作,例如接受品牌植入、推出周边产品等,进一步放大了AI社交的商业想象空间。

4.2 全球化增长的新动能

创新的玩法不仅带来了新的商业模式,也为产品的全球化扩张注入了强劲动力。Saylo在7月份的收入数据,清晰地揭示了这一趋势。

Saylo 7月收入量对比6月收入量

这张表格传递了几个关键信息:

强劲的整体增长:总收入环比增长80.05%,证明其商业化正处于高速增长通道。

成熟市场的稳固:在中国台湾、日本、美国等已经打下基础的市场,依然保持着稳健的增长。

新兴市场的惊人爆发:最引人注目的是在菲律宾(增长236.38%)、马来西亚(增长180.95%)和德国(增长191.15%)等市场的爆炸性增长。这表明“AI剧本漫”的玩法具有极强的文化普适性,能够跨越语言和地域的障碍,在全球范围内找到付费用户。视觉化的内容形式相比纯文本,更容易被不同文化背景的用户所理解和接受。

这充分说明,AI社交2.0不仅解决了1.0时代的用户留存和商业化难题,更重要的是,它找到了一条可复制、可扩展的全球化增长路径。

结语

从最初的定制化角色,到如今的内容共创、视觉表达和深度陪伴,AI社交赛道在短短几年内完成了一次深刻的进化。这一轮由“AI剧本漫”引领的升级浪潮,其核心逻辑在于:不再将AI仅仅视为一个被动响应的“聊天对象”,而是将其提升为激发用户创造力的“互动伙伴”和“生产力工具”。

功能的设计不再仅仅服务于互动本身,而是承载了用户表达、创作、分享和参与的多重动机。当用户从内容的“消费者”转变为故事的“导演”,他们与产品之间的关系便从短暂的消遣,升华为长期的情感投入和价值共创。

在AIGC技术不断降低创作门槛、用户主动性和创造力持续上升的双重驱动下,AI社交产品正在彻底摆脱功能固化的陈旧标签。未来的竞争,将不再是单一维度的模型能力比拼,而是一场围绕内容体验、创作机制与商业模型三者之间闭环的综合性较量。谁能率先构建起一个让用户“愿意玩、能创作、想付费”的健康生态,谁就将在这条充满无限可能的赛道上,占据下一阶段的绝对优势。AI社交的黄金时代,或许才刚刚拉开序幕。

📢💻 【省心锐评】

AI社交的下半场,“陪聊”只是入场券,“共创”才是王座。当用户从内容的消费者变为故事的导演,付费的逻辑就从情感慰藉的消费,升级为创造乐趣的投资。这不仅是产品的胜利,更是用户价值的回归。

.png)

评论