【摘要】智能起降平台正成为低空经济的核心基建。本文系统梳理其关键技术、创新路径、场景挑战与行业案例,深度剖析AI、物联网、数字孪生等前沿技术如何赋能低空经济高质量发展,并展望未来产业生态与商业模式创新趋势。

引言

低空经济,作为新质生产力的代表,正以惊人的速度重塑城市空间、产业格局和人类生活方式。随着无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、直升机等多类型航空器的普及,低空空域(主要指1000米以下,部分场景延展至3000米)成为创新应用的热土。智能起降平台,作为低空经济的“地面基石”,不仅承载着飞行器的安全起降,更是城市空中交通、物流配送、应急救援等多元场景的枢纽。它的智能化、无人化、协同化水平,直接决定了低空经济的运行效率与安全底线。

本文将以技术论坛的视角,全面梳理智能起降平台的核心功能、关键技术需求、AI与物联网的创新应用、多类型飞行器兼容性与安全冗余、与城市基础设施及能源系统的协同集成,以及在典型场景下的技术挑战与创新解决方案。通过翔实的案例、前沿的技术剖析和产业趋势洞察,力求为行业同仁、技术开发者、政策制定者和投资者提供一份兼具深度与广度的参考指南。

一、智能起降平台的核心功能与技术需求

%20拷贝.jpg)

1.1 智能起降平台的定位与价值

智能起降平台不仅是飞行器的“停机坪”,更是集成感知、决策、调度、能源补给、数据交互于一体的智能枢纽。它的出现,极大提升了低空经济的运营效率和安全水平,为城市空中交通、物流、应急、文旅等多场景应用提供了坚实基础。

1.2 核心功能与技术需求

1.2.1 自动识别与精准定位

多模态融合定位:平台需融合北斗、GPS、惯性导航、视觉识别等多种定位技术,实现厘米级高精度定位。部分平台目标检测准确率已达98%以上。

身份自动识别:通过AI视觉识别、RFID、区块链等手段,实现飞行器身份的自动识别与实时动态追踪,防止“黑飞”与误操作。

复杂环境适应:在高楼林立、电磁干扰、气流扰动等复杂城市环境下,依然保障飞行器的安全起降。

1.2.2 动态调度与远程监控

智能调度系统:依托AI算法、物联网和5G/5G-A网络,实现多飞行器的智能调度、航线优化、远程健康监控和异常预警。

全流程闭环管理:形成“监测—预警—管控”闭环,提升运营效率与安全性。

大规模协同作业:支持数十、数百架无人机/飞行器的协同起降与调度,满足未来城市级、区域级低空经济的规模化需求。

1.2.3 环境适应与安全冗余

多重环境适应设计:平台需适应多变气候和复杂地形,配备减震、防风、防尘、防雨等装置。

安全冗余机制:内置应急断电、自动避障、异常自检、应急电源等多重安全冗余机制,主动防控风险。

AI行为预测:通过AI行为预测和电磁频谱分析技术,主动识别潜在风险,提升平台安全等级。

1.2.4 多类型兼容性设计

模块化、可扩展结构:支持不同尺寸、重量、动力方式(电动/氢能等)的无人机和eVTOL,便于未来多样化航空器的接入和协同运行。

统一通信协议:采用如5G-A等统一通信协议,实现多机型数据互联互通。

标准化接口:平台结构与接口标准化,降低接入门槛,提升系统兼容性和可维护性。

1.3 技术需求一览表

二、AI与物联网的创新应用

2.1 智能感知与自主决策

2.1.1 多源传感器融合

视觉、雷达、IMU等多源数据融合,实现对飞行器、障碍物、气象等的实时感知。

AI深度学习模型,提升目标检测、路径规划、异常识别的准确率和鲁棒性。

2.1.2 边缘计算与低延迟响应

边缘计算驱动的AI系统,在本地快速处理数据,实现低延迟的起降指令、异常预警和路径优化。

大规模无人机协同作业,边缘AI可实现多飞行器的实时协同与冲突规避。

2.1.3 自主决策与智能调度

AI自主决策引擎,根据实时环境、任务优先级、能源状态等动态调整起降顺序和航线。

分布式强化学习,提升平台在复杂环境下的自适应能力和调度效率。

2.2 物联网全流程管理

2.2.1 端-管-云一体化智能运维

平台、飞行器、能源系统、城市基础设施互联,实现设备统一纳管、数据智能融合和安全全面升级。

5G/5G-A、北斗、卫星互联网等技术,构建低空智联网,提升协同效率。

2.2.2 数字孪生与三维城市模型

数字孪生技术,构建城市级三维模型,模拟复杂环境下的飞行场景,实现航路规划、空域管理和风险预警。

楼宇模型、人流热力图等数据融合,动态优化航线,减少噪音扰民并规避障碍物。

2.2.3 智能身份识别与权限管理

AI+物联网,实现无人机身份自动识别、权限分级管理,防止非法飞行和安全隐患。

区块链技术,保障身份数据的不可篡改和可追溯性。

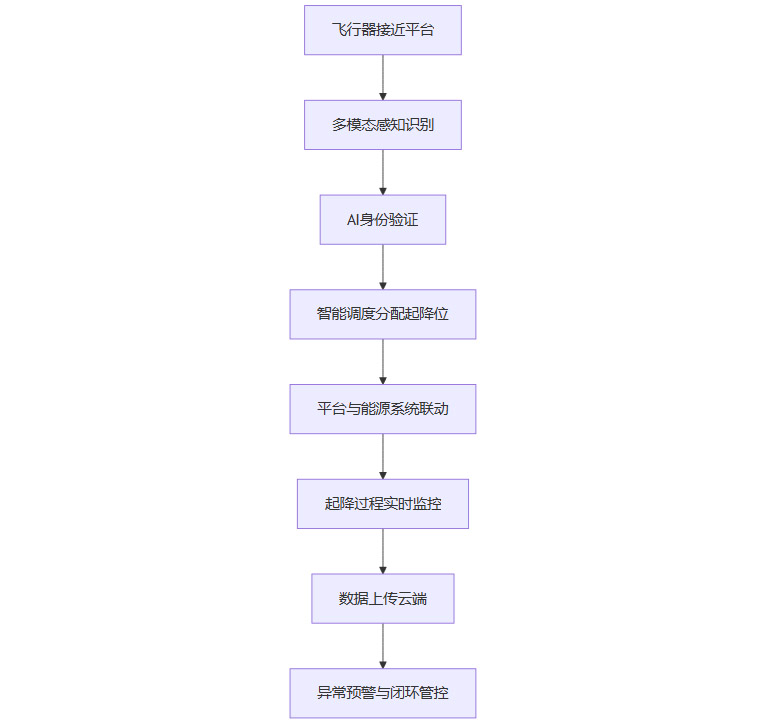

2.3 物联网与AI协同的典型应用流程

三、多类型飞行器兼容性与安全冗余

%20拷贝-onve.jpg)

3.1 平台结构与接口标准化

3.1.1 模块化、可扩展设计

支持不同起降方式(垂直/滑跑)、动力类型(电动/氢能)和载重等级的飞行器。

便于未来新型航空器的快速接入和系统升级。

3.1.2 统一通信协议与数据互通

采用5G-A等统一通信协议,实现多机型数据互联互通。

支持跨品牌、跨型号的飞行器协同作业。

3.2 安全冗余机制

3.2.1 多重电源与备份系统

关键部件N+1冗余设计,确保单点故障不影响整体运行。

应急电源、UPS等保障极端情况下的安全起降。

3.2.2 自动避障与紧急制动

多源传感器实时监测障碍物,AI自动规避。

紧急制动系统,遇到突发风险时自动停止起降操作。

3.2.3 远程故障诊断与自愈

平台具备远程故障诊断能力,AI辅助分析故障原因。

自动自愈机制,部分故障可在线修复或切换至备用系统。

3.3 智能身份识别与权限管理

AI视觉识别、RFID、区块链等多重身份认证手段,确保飞行器合法接入。

权限分级管理,防止非法飞行和误操作。

四、与城市基础设施、能源系统的协同集成

4.1 城市基础设施协同

4.1.1 空地一体化管理

平台需嵌入城市空间(如楼顶、停车场、交通枢纽等),与城市信息模型(CIM)、三维地理信息系统对接。

构建数字低空底座,实现空地一体化管理和调度。

4.1.2 交通枢纽融合

平台与地面交通系统(地铁、公交、机场等)无缝对接,提升立体交通效率。

“VOD”模式将起降点与地铁、公交枢纽在400米半径内集成,方便乘客换乘。

4.2 能源系统集成

4.2.1 绿色能源与智能补能

集成光伏发电、储能、充换电设施,支持飞行器高频次起降和快速补能。

AI负荷预测提升电力调度效率,降低运营成本和碳排放。

4.2.2 能源系统协同调度

平台与城市能源管理系统联动,实现能源的智能分配和动态调度。

支持多能源类型(电、氢能等)灵活切换,提升平台运行的可持续性。

4.3 城市级数字孪生与低空管理平台

建设省级/城市级低空综合管理平台,利用AI、5G-A、北斗等技术,实现低空飞行全流程数字化监管和服务。

平台与城市应急、物流、文旅等系统深度融合,提升城市治理智能化水平。

五、典型场景下的技术挑战与创新解决方案

%20拷贝-rvqs.jpg)

5.1 城市楼顶场景

5.1.1 技术挑战

空间受限,平台部署难度大

电磁干扰强,影响通信与定位

风力强劲,起降安全风险高

5.1.2 创新解决方案

轻量化停机坪设计,适应有限空间

抗干扰通信模块,保障数据传输稳定

多源传感器融合,提升环境感知能力

数字孪生模拟气流扰动,优化起降路径

AI视觉识别与高精度定位,保障安全

5.2 交通枢纽场景

5.2.1 技术挑战

高密度飞行冲突,调度复杂

空域资源有限,需高效利用

多类型飞行器协同难度大

5.2.2 创新解决方案

分层空域管理,提升空域利用率

数字孪生系统,实时模拟与优化调度

5G-A实时调度,多机协同作业

低空智联网,实时空域冲突检测与预警

5.3 应急救援场景

5.3.1 技术挑战

环境复杂多变,部署要求高

需快速响应,时间窗口短

通信与导航保障难度大

5.3.2 创新解决方案

便携式起降平台,快速部署

自动化部署系统,提升响应速度

三维地图实时生成,辅助路径规划

AI无人机、北斗导航、5G通信,保障全流程畅通

5.4 典型场景技术挑战与解决方案对照表

六、创新路径与发展建议

6.1 统一标准与政策引导

加快制定智能起降平台的技术标准、接口规范和安全管理政策,推动全国范围内互联互通和规模化应用。

低空经济已被纳入国家战略,部分省市积极试点示范,政策红利持续释放。

6.2 数字低空与智能监管

建设省级/城市级低空综合管理平台,利用AI、5G-A、北斗等技术,实现低空飞行全流程数字化监管和服务。

推动数字孪生、分布式强化学习等前沿技术在低空管理中的应用,提升监管智能化水平。

6.3 产学研协同与人才培养

推动高校设立“低空技术与工程”新专业,完善复合型人才培养体系,缓解行业人才短缺。

加强产学研用协同创新,推动技术成果转化和产业链协同发展。

6.4 产业生态与商业模式创新

推动“四网融合”(设施网、空联网、航路网、服务网),加强产业链协同,提升整体竞争力。

探索共享降本、数据共用等新型商业模式,促进“低空+”与文旅、农业、应急等多行业深度融合。

鼓励平台与文旅、农业、能源、应急等多行业深度融合,打造“低空+”新业态,拓展应用边界。

七、典型案例剖析

7.1 深圳SILAS智能融合低空系统

已建成249个低空起降设施,支持多类型无人机和eVTOL高效调度,形成空中物流网络。

平台具备多模态感知、智能调度、远程监控等核心能力,成为城市级低空经济的标杆。

7.2 中国移动“中移凌云”低空监管平台

实现对合作/非合作类无人机的统一纳管,已在23省市部署,赋能应急、物流、文旅等多场景。

平台支持AI智能识别、5G-A实时调度、数字孪生空域管理等前沿功能。

7.3 顺丰鄂州花湖空中物流枢纽

计划2026年日均调度10万架次无人机,推动低空物流规模化落地。

平台集成智能调度、能源补给、数据互联等多项创新技术,成为低空物流的“超级枢纽”。

7.4 青岛“全域低空智能感知平台”

通过政府统一采购服务,降低运维成本50%,实现数据共享共用。

平台融合楼宇模型、人流热力图,动态优化无人机配送航线,提升城市治理智能化水平。

7.5 益豪时代数字孪生平台

融合楼宇模型、人流热力图,动态优化无人机配送航线,灾害场景下缩短响应时间40%。

平台具备三维地图实时生成、AI路径规划等核心能力,提升应急响应效率。

7.6 普宙科技低空视觉AI中台

车流量统计准确率96%、烟火识别95%,提升城市治理智能化水平。

平台服务政务、能源、通信等多个行业,成为低空经济多场景应用的典范。

八、未来展望与趋势洞察

智能起降平台作为低空经济的核心基建,正通过“精准定位—智能调度—多源协同—安全冗余”技术主线,深度融合AI、物联网、数字孪生、5G-A等创新技术。未来,随着政策支持、技术标准化、产业协同和商业模式创新的持续推进,智能起降平台将在以下几个方向持续突破:

技术创新:AI感知、智能调度、平台兼容、安全冗余等核心技术持续迭代,推动平台智能化、无人化水平提升。

标准制定:统一技术标准和接口规范,推动全国范围内的互联互通和规模化应用。

产业协同:加强产业链上下游协同,推动“低空+”多行业深度融合,打造多元化应用生态。

政策支持:加快政策落地,释放低空经济发展红利,推动行业高质量、可持续发展。

人才培养:完善复合型人才培养体系,缓解行业人才短缺,支撑产业长期发展。

低空经济的万亿级市场潜力正在加速释放。智能起降平台作为其“神经中枢”,将在城市治理、物流配送、应急救援、文旅体验等多场景中发挥不可替代的作用。只有通过技术创新、标准引领、产业协同和政策支持的多维发力,才能真正突破场景化应用瓶颈,推动低空经济迈向高质量、可持续发展的新阶段。

总结

智能起降平台正以其强大的技术集成能力和场景适应性,成为低空经济高质量发展的关键基建。AI、物联网、数字孪生、5G-A等前沿技术的深度融合,为平台赋予了自动识别、精准定位、智能调度、多类型兼容、安全冗余等核心能力。各地的创新实践和典型案例,充分验证了智能起降平台在城市治理、物流配送、应急救援等多场景中的巨大价值。未来,随着技术标准化、政策引导、产业协同和商业模式创新的持续推进,智能起降平台必将引领低空经济迈向更加智能、高效、安全和可持续的新纪元。

📢💻 【省心锐评】

"起降平台不是停机坪,而是低空经济的操作系统。谁掌握'空中式Linux',谁就握住万亿市场的密钥。"

.png)

评论