【摘要】中国可信数据空间市场正处于政策驱动与技术创新的关键窗口期。本文系统梳理市场规模、政策进展、核心机制、技术路径、应用场景及未来趋势,深度剖析可信数据空间作为数字经济新基建的战略价值与挑战,展望其在多层次空间协同、智能化应用、产业链重构等方面的广阔前景。

引言

在数字经济浪潮席卷全球的当下,数据已成为驱动社会进步和产业升级的核心要素。中国作为全球数字经济的重要引擎,正加速推进数据要素市场化配置,构建全国一体化数据市场。可信数据空间,作为实现数据安全流通、价值释放和产业协同的关键基础设施,正迎来前所未有的发展机遇。本文将以详实的数据、丰富的案例和严密的逻辑,系统梳理中国可信数据空间市场的现状、技术路径、应用实践与未来趋势,力求为行业从业者、政策制定者和技术开发者提供一份兼具深度与广度的参考。

一、市场规模与结构

%20拷贝.jpg)

1.1 市场规模分析

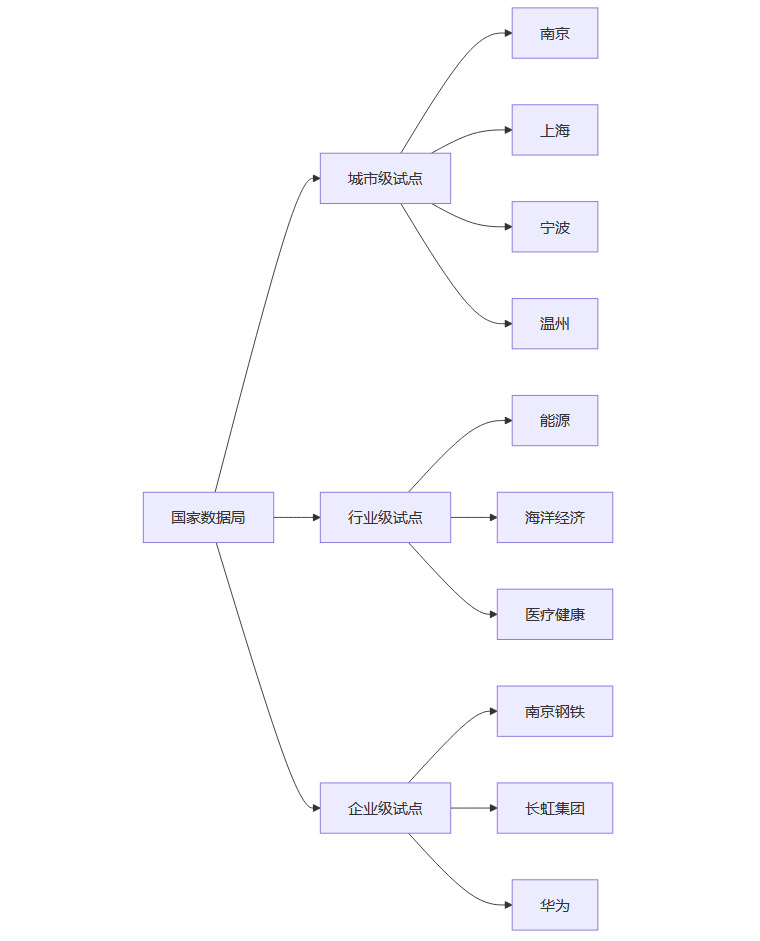

据IDC权威预测,2025年中国可信数据空间市场规模将达到30.4亿元人民币。当前,城市级数据空间占据主导地位,占比超过56%。这一格局的形成,得益于政府在城市治理、公共服务数字化转型中的强力推动。城市级空间以政务数据为核心,推动城市治理智能化、服务精细化,成为数据空间建设的先锋。

然而,行业级和企业级数据空间的增长潜力同样不容小觑。随着能源、金融、制造业等高价值领域对数据流通和协同的需求日益增长,行业和企业空间的市场份额有望在未来数年内实现跨越式提升。行业和企业空间更聚焦于具体业务场景,能够直接推动产业链价值重构,为市场参与者带来更为显著的经济效益。

根据权威媒体和行业研究机构的最新公开数据,2030年中国可信数据空间市场有望实现大幅增长。结合数字经济、人工智能、物联网、区块链等新兴技术的持续赋能,以及数据要素市场化改革的深入推进,预计2030年中国可信数据空间市场规模将达到120亿元至150亿元人民币,年复合增长率(CAGR)有望保持在20%-25%区间。城市级数据空间仍将作为基础,但行业级和企业级空间的市场份额将持续提升,预计2030年行业级和企业级空间合计占比将超过60%,成为市场增长的主引擎。高价值行业如金融、医疗、能源、制造等领域的数据产品、智能服务和跨域协同将成为市场创新的主要方向6。

这一趋势与中国数字经济整体发展高度契合。根据多份行业趋势分析报告,2030年中国AI与大数据相关市场规模有望突破万亿元,数据要素流通和可信数据空间的基础设施作用将更加凸显6。此外,政策层面持续推动数据要素市场化配置和全国一体化数据市场建设,为可信数据空间的快速扩容和多层次协同提供了坚实保障。

2030年,可信数据空间将成为数字经济基础设施的核心组成部分,推动数据要素从“资源”向“资产”全面跃迁,助力产业链重构和高质量发展

1.1.1 市场结构分布

1.2 市场发展动力

政策驱动:国家层面高度重视数据要素市场建设,出台多项政策推动数据空间试点与落地。

技术创新:隐私计算、区块链、AI大模型等前沿技术为数据空间安全流通提供坚实支撑。

产业需求:数字化转型加速,企业对数据协同、价值释放的需求日益迫切。

生态完善:第三方数据服务、数据经纪、数据托管等新兴业态不断涌现,推动市场生态多元化。

1.3 区域发展格局

长三角、珠三角等东部沿海地区试点密集,形成以南京、上海、宁波、温州为代表的城市群协同发展格局。中西部核心城市如成都、贵阳、郑州等地积极跟进,推动区域数据空间建设。然而,西北、东北等地参与度相对较低,区域发展不均衡问题亟待解决。

二、政策驱动与试点进展

2.1 政策顶层设计

2024年11月,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》,明确提出到2028年建成100个以上可信数据空间,形成覆盖企业、行业、城市、个人、跨境的网络体系。这一政策为数据空间建设提供了清晰的路线图和强有力的政策保障。

2.1.1 主要政策要点

目标数量:2028年建成100+可信数据空间

空间类型:企业、行业、城市、个人、跨境五大类

网络体系:多层次、广覆盖、互联互通

技术要求:隐私计算、区块链、数字身份、AI大模型等

2.2 试点项目落地

2025年7月,首批63个可信数据空间创新发展试点项目正式落地,涵盖13个城市、22个行业和28个企业空间。长三角城市群在试点中表现尤为突出,南京市以城市、行业、企业三类项目齐头并进,成为全国标杆。广州、贵阳、成都、郑州等地也积极推进,形成东部沿海与中西部核心城市协同发展的格局。

2.2.1 试点项目分布

2.3 区域协同与发展差异

长三角、珠三角试点密集,形成以南京、上海、广州为核心的多点联动格局。中西部城市如贵阳、成都、郑州等地积极参与,推动区域协同发展。然而,西北、东北等地参与度有待提升,需通过政策引导和资源倾斜,促进全国范围内的数据空间均衡发展。

三、核心机制与技术路径

%20拷贝.jpg)

3.1 核心机制解析

可信数据空间的核心目标是实现数据“可用不可见、可控可计量”。在数据流通和使用过程中,数据的使用权与所有权分离,数据使用方可在不获取原始数据的前提下进行分析利用,数据提供方则可确保数据安全与隐私。这一机制为数据要素的安全流通和价值释放提供了坚实基础。

3.1.1 机制要素

可用不可见:数据可被调用分析,但原始数据不被泄露

可控可计量:数据流通全流程可追溯、可控,使用行为可计量、可结算

多方共识:通过智能合约、区块链等技术,构建多方共识规则,保障数据流通的公平与透明

3.2 关键技术路径

3.2.1 隐私计算

隐私计算是实现数据“可用不可见”的核心技术,包括联邦学习、多方安全计算、同态加密、机密计算等。以绿盟科技在高致病病毒基因序列分析中的应用为例,通过多方安全计算,实现了跨机构数据协同分析,保障了数据隐私与安全。

3.2.2 区块链与智能合约

区块链技术为数据流通提供了全流程可追溯、可控可计量的技术基础。智能合约则实现了数据使用规则的自动化执行和收益分配,提升了数据流通的信任与透明度。

3.2.3 数字身份与动态信任管理

通过数字身份、区块链存证等技术,建立用户、机构、数据的唯一标识与信任规则,实现数据流通过程中的身份认证与权限管理。

3.2.4 数据沙箱与可信执行环境

数据沙箱和可信执行环境为数据分析和开发提供安全隔离环境,防止数据泄露和滥用,保障数据流通的安全性。

3.2.5 统一的数据标准与API接口

统一的数据标准和API接口,推动跨域、跨平台的数据互联互通,解决技术标准不统一带来的协同障碍。

3.2.6 AI与大模型融合

AI大模型与数据空间的深度融合,推动数据治理自动化,实现数据标识、语义发现和元数据识别等智能处理,提升数据流通效率。

3.3 技术路径对比表

四、典型应用场景与案例

4.1 城市级数据空间

4.1.1 南京市

南京市整合143个政务部门、1046个信息系统、8277个数据集,形成342亿条数据。通过数据使用控制、隐私计算、区块链等技术,实现“原始数据不出域、数据可用不可见”,支撑城市精细化治理、产业创新、城市群联动等多场景。南京市的数据空间不仅提升了城市治理效率,还为产业创新和城市群协同发展提供了坚实的数据基础。

4.1.2 贵阳市

贵阳市以城市大脑为基础,汇聚省市数据3000余张表,建设防汛抗旱、森林防火等158个应用场景。通过探索数据产品定价与收益分配机制,推动数据产品交易和生态建设,贵阳市在数据空间商业化探索方面走在全国前列。

4.1.3 广州市

广州市整合政务、交通、医疗等多领域数据,支撑AI大模型训练与城市治理。通过可信数据空间,广州实现了跨部门、跨领域的数据协同,提升了城市治理的智能化和精细化水平。

4.1.4 浪潮云

浪潮云开通12345可信数据空间服务,实现跨域案件知识互通,优化政务决策效率。通过数据空间,浪潮云为政务服务提供了高效的数据支撑,提升了市民服务体验。

4.2 行业级数据空间

4.2.1 能源行业

南方电网联合32家单位建设能源行业数据空间,提升设备研发与电网运行效率。通过数据空间,能源行业实现了设备数据的安全共享和协同分析,推动了行业创新与效率提升。

4.2.2 海洋经济

浙江省发布40余个海洋经济行业数据空间应用场景,采用分布式数字身份、区块链、隐私计算等前沿技术。典型场景包括核电冷源环境预警、北极航道保障等,推动了海洋经济的数字化转型。

4.2.3 医疗健康

江苏省医保可信数据空间发布8个核心场景和20个高质量数据集,推动三医联动和医疗数据创新应用。通过数据空间,医疗健康行业实现了数据的安全流通和创新应用,提升了医疗服务质量和效率。

4.2.4 制造业

长虹集团通过可信数据空间共享订单生产数据,供应链透明度和融资审批效率大幅提升。制造业通过数据空间实现了产业链上下游的高效协同,推动了产业升级和价值链重构。

4.3 企业级数据空间

4.3.1 南京钢铁

南京钢铁打造安全可信、高效互联的数据流通体系,推动产业链上下游数据资源整合与共享。通过数据空间,南京钢铁实现了供应链协同和产业链创新,提升了企业竞争力。

4.3.2 长虹集团

长虹集团通过“虹雁”可信数据空间产品,实现制造订单数据与客户安全共享,供应链数据脱敏后用于金融增信。通过数据空间,长虹集团提升了供应链透明度和融资效率,推动了企业数字化转型。

4.3.3 华为

华为设计“可信、可控、可证”的企业数据交换框架,应用于采购、财务、生态链等多场景。通过数据空间,华为实现了企业内部和生态链的数据协同,提升了企业运营效率和创新能力。

4.4 创新应用

4.4.1 趣链科技

趣链科技参与温州市城市级试点,落地“车险人伤理赔快速通”场景,提升理赔效率,惠及数百万车主。通过数据空间,趣链科技实现了保险理赔流程的智能化和高效化,提升了用户体验和行业效率。

4.5 应用场景总结与趋势

可信数据空间的应用场景正不断拓展,从最初的政务、城市治理,逐步延伸至能源、医疗、制造、金融、保险等高价值行业。其典型特征包括:

多源异构数据融合:打破数据孤岛,实现跨部门、跨行业、跨企业的数据协同。

数据驱动业务创新:通过数据流通与共享,催生新型业务模式和服务形态。

安全合规为前提:在数据流通全生命周期内,保障数据安全、隐私和合规,成为行业信任基石。

智能化赋能:AI大模型与数据空间深度融合,推动数据治理、业务决策和服务创新的智能化升级。

五、市场趋势与挑战

%20拷贝.jpg)

5.1 市场发展趋势

5.1.1 高阶数据产品兴起

随着数据空间基础设施的完善,数据深加工、算法模型、数据产品等高阶数据资产成为市场新热点。企业和机构不再满足于原始数据的简单流通,而是更关注数据的增值服务和智能化应用。例如,医疗行业通过数据空间实现疾病预测模型的训练,金融行业则利用数据空间进行风险评估和智能风控。

5.1.2 多层次空间协同

城市、行业、企业、个人、跨境五类空间协同发展,推动数据从“资源”向“资产”跃迁。多层次空间的互联互通,使得数据流通更加高效、灵活,促进了数据要素的市场化配置和价值最大化。

5.1.3 第三方服务兴起

数据开发、经纪、托管等第三方服务机构快速涌现,形成了以数据空间为核心的产业集群。这些服务机构为数据流通提供了专业化、标准化的支撑,推动了数据空间生态的繁荣。

5.1.4 智能化、场景化演进

MaaS(模型即服务)与AI大模型的融合,推动数据空间向智能化、场景化方向演进。通过智能模型的自动化部署和调用,数据空间能够为各类业务场景提供定制化、智能化的数据服务,极大提升了数据的应用价值。

5.1.5 生态开放与标准化

随着数据空间建设的深入,生态开放和标准化成为行业共识。统一的数据标准、接口协议和身份认证体系,为数据空间的互联互通和生态协同提供了坚实基础。国家和行业组织正加快推动数据空间相关标准的制定和推广,促进数据空间生态的健康发展。

5.2 主要挑战

5.2.1 商业模式与盈利机制不清

当前,数据空间的商业模式和盈利机制尚不成熟。数据定价、交易规则、收益分配等关键环节仍处于探索阶段,多数项目依赖政府或龙头企业主导,市场化程度有待提升。未来,需通过政策引导、技术创新和市场机制的协同推进,探索可持续的商业模式。

5.2.2 技术标准与互联互通待完善

不同数据空间之间的技术架构、接口协议存在较大差异,阻碍了跨域、跨平台的数据协同。国家正加快推动身份互认、数据标准化和开源生态建设,提升数据空间的互联互通能力。

5.2.3 数据安全与合规压力大

数据空间在流通和使用过程中面临较大的安全与合规压力。需强化数据全生命周期的可信管控,完善法律法规和风险监测机制,保障数据流通的安全、合规和可控。

5.2.4 区域发展不均衡

东部沿海与中西部核心城市协同推进,形成了以长三角、珠三角为核心的多点联动格局。然而,西北、东北等地参与度相对较低,区域发展不均衡问题突出。需通过政策引导、资源倾斜和能力建设,提升全国范围内的数据空间建设水平。

5.2.5 数据资产化与价值实现难题

数据从“资源”到“资产”的转化过程中,面临数据确权、定价、流通、收益分配等一系列难题。如何实现数据资产的有效管理和价值实现,成为数据空间发展的核心挑战之一。

5.2.6 法律与伦理风险

数据空间的建设和运营涉及大量个人隐私、商业秘密和敏感信息,需严格遵守相关法律法规,防范数据滥用、泄露和伦理风险。行业需建立健全的数据治理和合规管理体系,提升数据空间的法律和伦理保障能力。

六、未来展望

6.1 可信数据空间的战略价值

可信数据空间作为数字经济新基建的核心底座,承载着数据要素市场化配置、产业链协同创新和数字社会治理的多重使命。未来三年,金融、汽车、医疗、能源等高价值领域有望率先形成可复用的商业模型,推动数据要素市场化和数字经济高质量发展。

6.2 发展路径与重点方向

6.2.1 多层次空间协同

未来,城市、行业、企业、个人、跨境五类空间将实现深度协同,推动数据流通的广度和深度不断拓展。多层次空间的互联互通,将为数据要素的高效配置和价值释放提供坚实支撑。

6.2.2 技术创新驱动

隐私计算、区块链、AI大模型等前沿技术将持续赋能数据空间建设,推动数据流通的安全性、智能化和自动化水平不断提升。技术创新将成为数据空间可持续发展的核心动力。

6.2.3 商业模式创新

随着数据空间生态的完善,商业模式和盈利机制将不断创新。数据产品、算法模型、智能服务等高阶数据资产将成为市场主流,推动数据空间从“资源”向“资产”转型,实现数据价值的最大化。

6.2.4 生态开放与标准化

开放协同、标准先行将成为数据空间生态建设的主旋律。统一的数据标准、接口协议和身份认证体系,将为数据空间的互联互通和生态协同提供坚实基础,推动全国一体化数据市场的建设。

6.2.5 法律合规与治理体系完善

数据空间的健康发展离不开健全的法律法规和治理体系。未来,需加快完善数据确权、定价、流通、收益分配等法律法规,建立健全的数据治理和合规管理体系,提升数据空间的法律和伦理保障能力。

6.3 可信数据空间的未来图景

可信数据空间将逐步实现从“资源”到“资产”的跃迁,成为全国一体化数据市场的核心基础设施。其在多层次空间协同、智能化应用、产业链重构等方面的作用将日益凸显,重构产业竞争逻辑,推动数字经济高质量发展。

6.3.1 未来三年重点展望

金融、汽车、医疗、能源等高价值领域率先形成可复用商业模型

数据空间生态日益完善,第三方服务、数据产品、智能服务等新业态快速发展

技术创新持续突破,隐私计算、区块链、AI大模型等前沿技术深度融合

法律法规和治理体系不断完善,数据空间的安全、合规和可控水平显著提升

区域协同和全国一体化数据市场建设加速推进,数据要素市场化配置能力大幅提升

结论

中国可信数据空间市场正处于政策驱动、技术创新和应用落地的关键窗口期。作为数字经济高质量发展的基础设施,可信数据空间将在多层次空间协同、智能化应用、产业链重构等方面发挥核心作用。面对商业模式、技术标准、数据安全等挑战,需持续推动政策完善、技术突破和生态建设,助力数据要素市场化和全国一体化数据市场的建设。未来,随着数据空间生态的不断完善和技术创新的持续推进,可信数据空间有望成为中国数字经济新基建的坚实底座,推动数字中国建设迈向新高度。

📢💻 【省心锐评】

“可信数据空间不是技术秀场,而是生产关系重构试验场。当前需警惕标准碎片化,当务之急是建立国家级互操作框架。”

.png)