【摘要】人工智能正系统性化解RWA跨链的协议碎片化、桥安全与数据可信性难题。通过智能路由与隐私计算,AI将资产流转效率从月级提至秒级,为万亿级市场铺平道路。

引言

现实世界资产(Real World Asset, RWA)代币化,已从一个前沿概念演变为驱动下一轮数字经济增长的核心引擎。其核心愿景是将万亿级的实体资产,如房地产、基础设施、供应链票据等,转化为可在区块链上7×24小时无摩擦流转的数字通证。这个愿景的实现,依赖于一个关键前提,即资产能够跨越不同区块链网络自由流动。

然而,当前的多链生态构成了RWA全球流通的“最后一公里”障碍。技术标准的割裂、跨链基础设施的脆弱性、链下数据与链上状态的同步难题,共同形成了一个高摩擦、高风险的价值传输环境。

本文旨在深入剖析人工智能(AI)如何作为关键的“技术副驾”,系统性地解决RWA跨链流转中的核心瓶颈。我们将从架构设计、技术实现和风险管控等多个维度,详细阐述AI如何重塑资产的估值、路由、验证与合规流程,最终为RWA的无缝上链与全球流动提供坚实的技术支撑。

一、 RWA跨链流转:万亿赛道的“最后一公里”困境

%20拷贝.jpg)

RWA资产的高价值属性,对其跨链流转的安全性、效率和成本提出了远超原生加密资产的严苛要求。当前区块链基础设施在三个核心层面暴露了其局限性,构成了阻碍RWA规模化应用的结构性瓶颈。

1.1 协议碎片化:技术孤岛的形成

区块链世界并非铁板一块,而是一个由众多异构网络组成的“群岛”。这些网络在共识机制、虚拟机环境、交易模型和智能合约语言等方面存在根本性差异,形成了事实上的技术孤岛。

1.1.1 技术栈的异构性

不同公链生态的技术栈差异是协议碎片化的根源。例如,以太坊及其兼容链(EVM链)构成了最大的生态系统,但Solana、Aptos等采用非EVM架构的新兴公链,以及Cosmos生态通过IBC协议构建的“区块链互联网”,都在并行发展。这种异构性直接导致了资产标准和通信协议的不兼容。

表1:主流公链生态技术栈对比

1.1.2 互操作性成本高昂

由于缺乏统一标准,RWA在不同链之间流转必须依赖第三方跨链桥。这不仅引入了新的信任假设和安全风险,还带来了显著的经济成本。跨链交易通常会产生3%至5%的额外成本,包括交易费、滑点和流动性折损。资产被分散在不同链的流动性池中,进一步加剧了流动性碎片化,降低了资本效率。

1.2 跨链桥安全:高风险的价值渡口

跨链桥是连接区块链孤岛的关键基础设施,但它也成为了黑客攻击的重灾区。近年来,多起重大安全事件为高价值的RWA资产流转敲响了警钟。

1.2.1 攻击向量多样化

跨链桥的攻击向量复杂多样,其核心在于验证逻辑的漏洞或私钥管理的中心化风险。

智能合约漏洞:代码逻辑缺陷可能导致攻击者绕过验证机制,凭空铸造资产或窃取锁定资产。例如,Poly Network事件就是由于合约逻辑漏洞被利用。

私钥泄露:许多跨链桥依赖多签钱包或MPC(多方计算)来管理托管资产的私钥。一旦私钥管理节点被攻破,将导致灾难性后果。Ronin Bridge被盗事件即是典型案例,攻击者控制了多数验证节点。

验证逻辑操纵:攻击者可能通过伪造交易证明或操纵预言机,欺骗目标链的验证合约。Wormhole事件中,攻击者利用签名验证模块的漏洞,成功伪造验证信息并铸造了1.2亿美元的wETH。

表2:典型跨链桥安全事件回顾

1.2.2 中心化风险

尽管力求去中心化,但许多跨链桥在实际运行中仍存在中心化或半中心化的组件,如中继器(Relayer)网络、托管方等。这些中心化节点成为单点故障和攻击目标,为RWA这种高价值、低容错的资产类别带来了不可接受的风险。

1.3 数据可信性:物理世界与数字世界的“信任鸿沟”

RWA的价值根植于其锚定的现实世界资产。因此,确保链上通证的状态与链下资产的物理状态实时、准确地同步,是RWA成立的基石。这一过程严重依赖预言机(Oracle),但也因此引入了新的信任鸿沟。

1.3.1 预言机难题

预言机作为连接链上与链下世界的数据桥梁,其自身也面临安全挑战。

数据源单一风险:如果预言机依赖单一或少数几个数据源,一旦源头数据被污染或操纵(即“数据投毒”),错误的资产估值或状态信息将被传递上链,可能引发错误的清算或交易。

中心化运营风险:中心化的预言机节点可能被攻击、串通作恶或停止服务,直接影响RWA智能合约的正常运行。

数据延迟:对于需要高频更新状态的资产(如充电桩的实时功率、物流货物的实时位置),传统预言机的更新频率和延迟可能无法满足风控和估值的需求。

1.3.2 动态估值挑战

RWA资产的价值并非一成不变。例如,商业地产的价值受租金收入、空置率和市场行情影响;光伏电站的价值则与其发电量、电价和设备折旧直接相关。传统的资产评估方法周期长、成本高,无法为链上高频交易提供可靠的实时估值。缺乏可信的动态估值机制,使得RWA的借贷、衍生品等高级金融应用难以开展。

二、 AI“副驾”就位:系统性攻克跨链核心难题

面对上述三大瓶颈,人工智能正以其强大的数据处理、模式识别和智能决策能力,作为跨链体系的“润滑剂”和“导航仪”,从根本上重塑RWA的跨链体验。AI的介入并非单一环节的优化,而是对整个跨链流程的系统性赋能。

2.1 资产动态映射与可信预言机

AI的首要任务是解决数据可信性这一根源问题。通过融合多源数据和智能分析,AI构建了一个更可靠、更动态的“智能预言机”体系。

2.1.1 融合多源数据,实现“秒级”估值

传统资产评估依赖静态、低频的人工数据采集。AI则通过API接口,实时聚合来自不同维度的数据源,构建资产的多维数字画像。

物联网 (IoT) 数据:对于新能源、基础设施类RWA,AI直接接入IoT传感器网络。例如,实时采集充电桩的电压、电流、使用时长数据,或光伏电站的逆变器发电数据。

业务系统数据:对接企业的ERP、SCADA等系统,获取资产的运营、维护和财务数据。

公开市场数据:抓取宏观经济指标、行业报告、市场交易价格等公开信息。

另类数据:利用卫星遥感图像分析农作物的长势、港口集装箱的吞吐量,或通过网络舆情分析品牌价值波动。

AI算法(如时间序列分析模型LSTM、回归模型等)对这些海量、异构的数据进行清洗、处理和建模,实现对资产价值的动态、实时评估。协鑫能科的光伏RWA项目正是利用AI分析电站实时数据,将资产确权和价值评估的周期从传统的数月压缩至秒级。

2.1.2 构建AI增强的去中心化预言机网络

AI不仅处理数据,还能提升预言机网络本身的可靠性。

异常检测:AI模型可以持续监控各数据源的数据流,自动识别出与历史模式不符的异常数据点。这能有效防范“数据投毒”攻击,在恶意数据上链前进行拦截和报警。

数据源信誉评分:AI可以根据数据源的历史准确性、稳定性和一致性,动态调整其在数据聚合中的权重。表现不佳或有作恶嫌疑的数据源将被自动降权或剔除。

预测性填补:在某些数据源短暂中断的情况下,AI模型可以基于历史数据和相关变量,预测并填补缺失值,保证预言机服务的连续性。

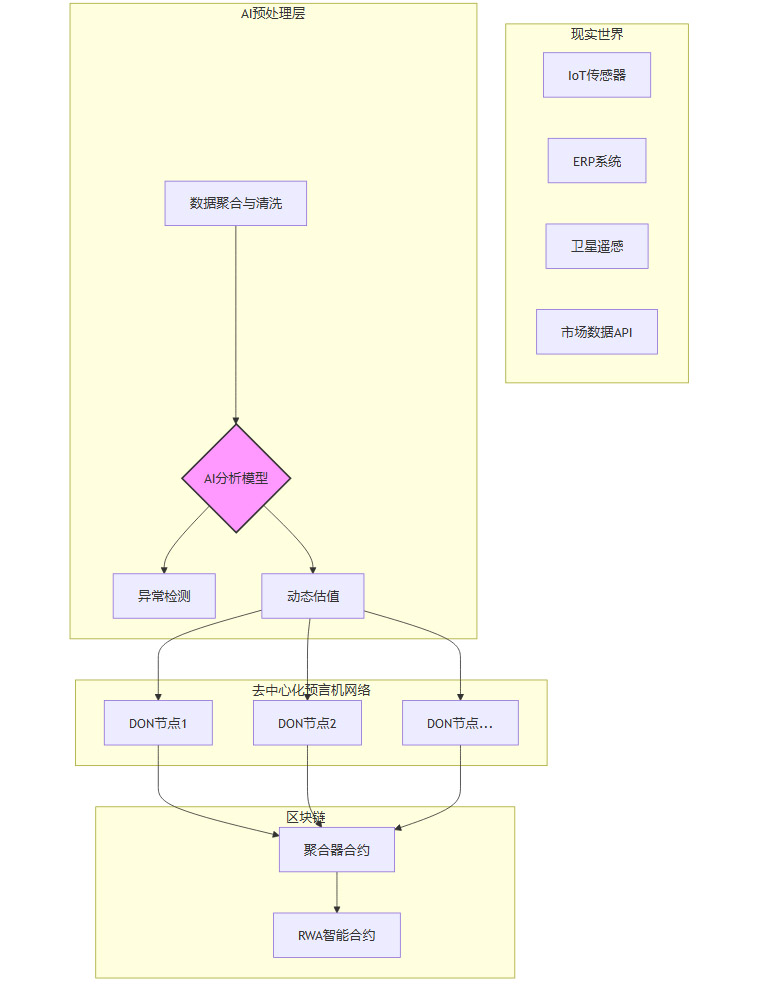

下面是一个AI增强预言机的简化工作流程图。

图1:AI增强的RWA预言机工作流程

这个架构通过AI在数据源和预言机节点之间增加了一个智能处理层,极大地提升了上链数据的可信度和时效性。

2.2 智能路由与路径优化

在碎片化的多链世界中,选择一条最优的跨链路径是一个复杂的多目标优化问题。AI通过对全网状态的分析和预测,将手动的、经验性的路径选择,升级为自动化的、数据驱动的智能决策。

2.2.1 构建链上行为图谱

AI引擎首先需要对多链生态进行全局建模。通过分析超过1.2亿个链上地址的交互数据、各跨链桥的流动性池深度、历史交易记录和安全事件,AI可以构建一个动态的“多链金融图谱”。

节点定义:图谱中的节点可以是具体的公链、跨链桥、DEX或流动性池。

边定义:边代表了节点间的可达路径,其权重可以由多个动态变量构成,如交易费用(Gas Fee)、预期滑点、交易延迟、桥的安全性评分等。

2.2.2 AI驱动的路径推荐

基于这个动态图谱,AI路由算法(如强化学习中的Q-learning或图神经网络GNN)可以为每一笔RWA跨链需求实时计算最优路径。

拥堵预测:通过分析链上交易的Mempool(内存池)状态和历史拥堵模式,AI可以预测特定路径在未来短时间内的拥堵情况和Gas费用飙升风险,从而提前规避。

流动性感知:对于大额RWA交易,AI会优先选择流动性最深、滑点最小的路径,甚至可以将一笔大额交易拆分成多笔小额交易,通过不同的桥并行执行,以降低市场冲击。

安全优先:AI路由引擎会整合第三方安全机构对跨链桥的审计报告和风险评级,自动避开存在已知漏洞或安全声誉不佳的桥。

表3:传统跨链路由 vs. AI智能路由

结合zkLink Nova这类基于ZK-Rollup的聚合L2网络,或O3 Swap这样的聚合交易协议,AI智能路由可以为用户提供一键式的、无感知的最优跨链体验。

2.3 隐私计算与合规自动化

RWA的流转涉及大量敏感的现实世界信息,如资产所有者的身份、资产的具体位置、财务状况等。如何在满足链上透明可验证的同时保护这些隐私信息,并满足金融监管(KYC/AML)的要求,是RWA合规化的关键。AI与隐私计算技术的结合为此提供了解决方案。

2.3.1 AI与零知识证明 (ZKP) 协同

零知识证明允许一方(证明者)向另一方(验证者)证明一个论断是正确的,而无需泄露除了“该论断是正确的”之外的任何信息。AI与ZKP的结合,创造了“验证而不泄露”的强大能力。

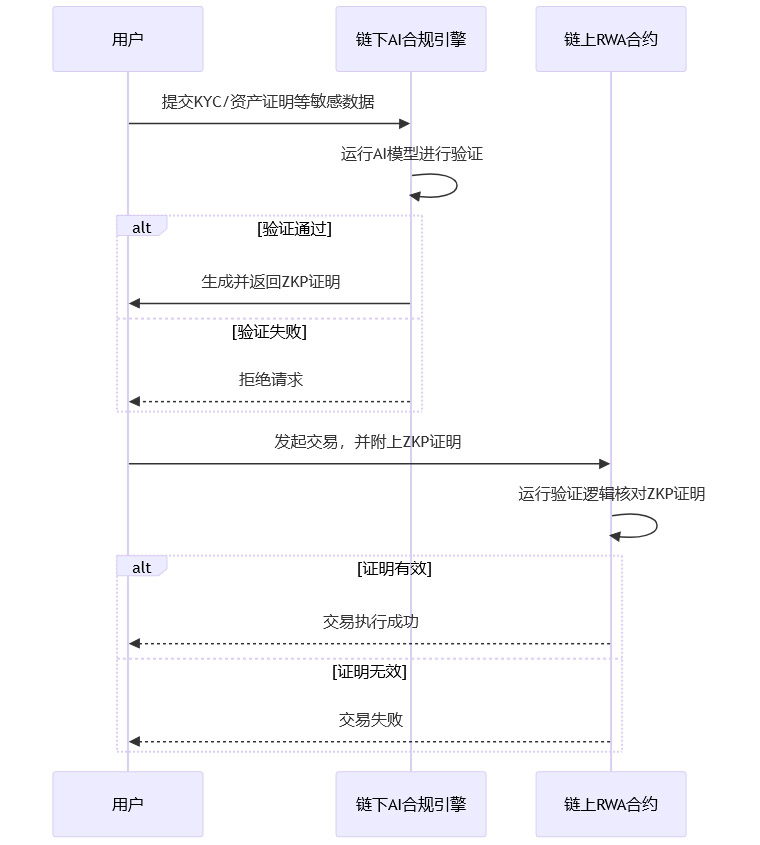

工作流程如下:

链下AI验证:资产所有者向一个受信任的链下AI合规引擎提交其身份证明(KYC)和资产所有权文件。AI引擎负责处理和验证这些原始敏感数据。

生成ZKP证明:验证通过后,AI引擎会针对一个特定的合规声明(例如,“该用户已通过KYC且是该资产的合法所有者”)生成一个简洁的零知识证明(zk-SNARK或zk-STARK)。

链上验证:用户将这个ZKP证明提交到链上的RWA智能合约。合约中的验证器逻辑可以在不接触任何原始数据的情况下,快速验证该证明的有效性。

图2:AI与ZKP协同的隐私合规流程

Chainlink的DECO协议是这一理念的实践,它利用HTTPS/TLS协议的特性,允许用户在不泄露数据内容的情况下,向智能合约证明其来自特定可信网站(如银行)的数据。

2.3.2 AI驱动的自动化合规

除了身份验证,AI还能在交易监控层面实现自动化合规。

AML风险识别:AI模型可以分析链上交易图谱,识别出洗钱、恐怖主义融资等非法活动的可疑模式(如资金的快速分散与聚合、与已知风险地址的交互等),并自动标记或冻结相关交易。

监管沙盒对接:AI引擎可以根据不同司法管辖区的监管规则,自动生成合规报告,并与监管沙盒(Regulatory Sandbox)的API对接,在保障创新的同时,确保业务流程符合监管要求。

通过这种方式,AI将复杂的合规流程“内嵌”到代码和自动化流程中,大幅降低了RWA项目的合规成本和运营风险。

三、 架构实践:AI驱动的RWA跨链体系

%20拷贝.jpg)

理论的落地需要清晰的架构指引。AI并非一个孤立的组件,而是深度嵌入到RWA跨链的整个生命周期中。一个成熟的AI驱动RWA跨链体系,通常围绕“两链一桥”的核心模型展开,并构建一个分层的、可扩展的全流程技术栈。

3.1 核心架构:“两链一桥”模型

为了兼顾资产端的合规监管与交易端的流动性效率,业界逐渐形成了一种行之有效的“两链一桥”架构模式。该模式将RWA的生命周期解耦到不同的功能链上,并通过一个智能化的跨链桥进行连接。

资产链 (Asset Chain):这是一条专注于资产确权、发行和存证的区块链。它通常是一条联盟链或经过许可的公链(Permissioned Public Chain)。其主要职责是记录RWA的初始发行、所有权变更、以及与链下资产状态同步的关键数据(如IoT数据哈希)。这条链的特点是强监管、高可信,确保资产来源的合法合规。

交易链 (Transaction Chain):这是一条高流动性、高性能的公链或Layer 2网络,如以太坊、Arbitrum等。其主要职责是为RWA通证提供丰富的金融场景,如二级市场交易、借贷、衍生品等。这条链的特点是高效率、广生态,最大化资产的资本效率和可组合性。

可信跨链桥 (Trusted Cross-Chain Bridge):这是连接资产链和交易链的枢纽,也是AI技术应用的核心。它不仅负责资产的锁定-铸造(Lock-Mint)或销毁-解锁(Burn-Release)等基础操作,更重要的是,它集成了前文所述的AI智能路由、ZKP合规验证等高级功能,确保资产在跨越两个不同信任域时的安全、高效与合备。

朗新科技的充电桩RWA项目便是一个典型案例。该项目涉及超过9000台充电桩,成功完成了1亿元的融资。其底层架构就采用了类似“两链一桥”的模式,通过AI对海量充电桩的实时运营数据进行分析和价值评估,并将资产在合规的资产链与流动的交易链之间进行映射,最终将端到端的融资周期从传统的数月压缩至72小时。

3.2 全流程技术栈解构

一个完整的AI驱动RWA跨链系统,可以从下至上解构为五个逻辑层次。每一层都引入了AI或其协同技术,形成一个有机的整体。

表4:AI驱动的RWA跨链全流程技术栈

这个分层架构清晰地展示了AI如何从数据源头、传输路径到最终执行和监管,全方位地为RWA跨链流转保驾护航。

3.3 互操作协议的演进

AI路由引擎并非凭空运作,它需要建立在坚实的底层互操作协议之上。当前,主流的互操作协议正朝着更开放、更安全的方向演进,为AI的应用提供了更好的舞台。

IBC (Inter-Blockchain Communication Protocol):源于Cosmos生态,IBC提供了一套标准化的、无需信任第三方的区块链间通信规范。AI可以在IBC网络中,智能选择最优的中继路径(Relayer Path)和目标链,进一步提升通信效率。

CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol):由Chainlink推出,CCIP旨在提供一个通用的跨链消息和通证转移标准。AI可以与CCIP结合,在发送跨链消息前,利用AI预言机对目标链的状态进行预判,从而实现更智能的跨链交互。

Polkadot XCM (Cross-Consensus Message Format):Polkadot通过其中继链和插槽(Parachain)结构,提供原生的跨链能力。XCM是其跨链消息格式。AI可以帮助开发者在复杂的XCM指令集中,自动生成最优的跨链操作序列。

AI与这些底层协议的结合,并非相互替代,而是相辅相成。底层协议提供了标准化的“铁轨”,而AI则扮演了智能化的“调度系统”,共同确保RWA这列“价值高铁”能够安全、平稳地运行在多链网络之上。

四、 风险与挑战:为AI“副驾”系好安全带

%20拷贝.jpg)

引入AI技术在解决旧问题的同时,也带来了新的挑战。要确保RWA跨链这条数字高速公路的可持续发展,必须正视并管理好这些潜在风险,为AI这位“副驾”系好安全带。

4.1 基础设施的持续脆弱性

尽管AI能够优化路径选择,但它无法从根本上修复跨链桥自身的代码漏洞。跨链桥作为价值交互的咽喉要道,其安全性依然是整个体系中最薄弱的环节。

核心缓解策略:

优先选择经过严格审计的成熟方案:避免使用未经实战检验的新跨链桥。

采用基于零知识证明的桥:如ZKBridge等,利用密码学保证跨链消息的有效性,而不是依赖外部验证者,从根本上消除了外部验证风险。

实施多重冗余和风控机制:采用多签(Multi-sig)或MPC技术分散私钥管理权;在桥的两端设置交易限额和时间延迟(Time Lock),为异常交易的发现和干预争取时间。

4.2 AI模型的“黑盒”问题与数据安全

AI模型,特别是深度学习模型,往往存在“黑盒”问题,其决策过程难以被完全解释。这在金融领域可能引发合规和问责难题。

核心缓解策略:

引入“人机协同”审核机制:对于高价值或高风险的决策,应采用**“AI建议 + 人类专家复核”**的双重控制模式,确保最终决策的审慎性。

增强模型可解释性 (XAI):采用LIME、SHAP等XAI技术,尽可能地解释AI模型的决策依据,使其行为可追溯、可审计。

强化数据投毒防御:AI模型的性能高度依赖训练数据的质量。必须建立严格的数据输入验证和清洗流程,并利用AI异常监控模型来识别和剔除潜在的污染数据,防止“垃圾进,垃圾出”。

4.3 标准化与生态协同的缺失

目前,RWA的资产定义、数据格式、跨链消息等仍缺乏行业统一标准。AI模型在处理来自不同项目、不同链的异构数据时,面临巨大的集成成本和兼容性挑战。

核心缓解策略:

积极参与和推动行业标准制定:支持如IBC、DLIP(Distributed Ledger Interoperability Protocol)等开放标准的普及,从源头上解决协议碎片化问题。

构建模块化的数据适配层:在AI引擎前置一个数据适配层,负责将不同来源的非标数据,转化为统一的、标准化的内部数据格式,降低AI模型的开发和维护复杂度。

结论

RWA的全球自由流通,是数字资产与实体经济深度融合的必然趋势。然而,协议碎片化、跨链安全和数据可信性这三大难题,长期以来构成了阻碍这一愿景实现的“最后一公里”。

人工智能的介入,正系统性地化解这些瓶颈。它通过融合多源数据与智能算法,构建了可信的动态预言机;通过分析全网行为图谱,实现了跨链路径的智能优化;通过与零知识证明等隐私计算技术结合,解决了合规与隐私的平衡难题。

从架构上看,“AI + 预言机 + 隐私计算”的技术组合,正在成为驱动RWA跨链体系的核心引擎。它不仅将资产确权、估值和跨境流转的效率从“月级”提升至“秒级”或“小时级”,更重要的是,它在重构数字世界的信任机制,为万亿级实体资产安全、高效地融入全球区块链底层奠定了坚实基础。

当然,前路依然充满挑战。基础设施的安全加固、AI模型的可解释性、行业标准的统一,仍需生态各方持续努力。但方向已经明确,AI这位强大的“副驾”已经就位,RWA的全球化征程,正迎来真正的破晓。

📢💻 【省心锐评】

AI正将RWA跨链从高风险的“手动挡”升级为高效、合规的“自动驾驶”。其核心是数据智能驱动的信任重构与流程自动化,万亿资产流转的基石已现。

.png)

评论