【摘要】🚀 从泰山外骨骼到敦煌数字孪生,AI正在重塑文旅体验边界。本文深度解构技术演进与商业逻辑,揭示沉浸式体验、智能管理等创新场景,剖析规模化挑战,展望人机共生时代,为行业提供兼具想象力与实操性的进化指南。

引言

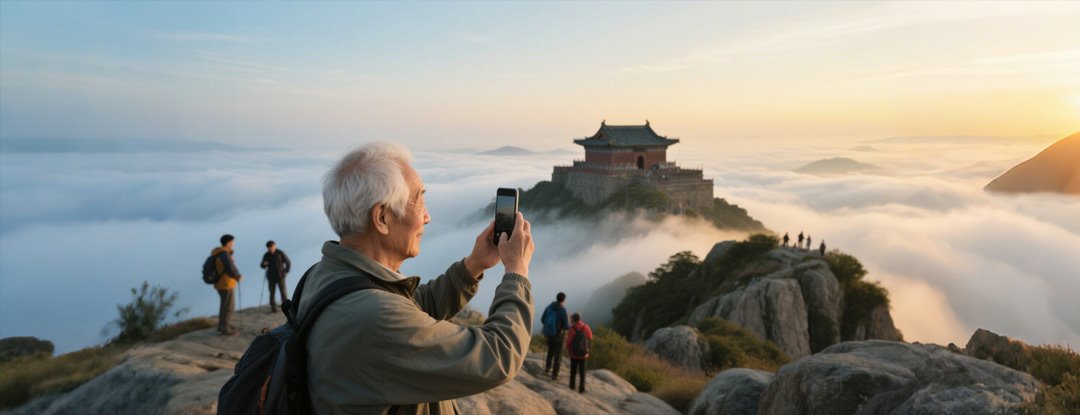

当一位70岁的老人借助外骨骼机器人轻松登顶泰山玉皇顶,用手机记录下云海翻涌的瞬间时,科技与人文的共生叙事已悄然展开。外骨骼机器人不仅是“钢铁侠”式酷炫装备的落地,更是AI技术穿透文旅场景的切口。从体力增强到文化体验重构,AI正在打破传统文旅的物理与认知边界。这场变革背后,既有技术狂飙的兴奋,也暗藏商业逻辑与伦理价值的博弈。

在数字化浪潮席卷全球的当下,文旅行业正经历着一场前所未有的技术革命。人工智能、外骨骼机器人、XR(扩展现实)、数字人等新兴技术,正以惊人的速度渗透到景区运营、游客体验、文化传承等各个环节。泰山景区外骨骼租赁的火爆,敦煌莫高窟数字孪生的落地,无锡拈花湾AI夜游的创新,都是“AI+文旅”融合的缩影。本文将以外骨骼机器人为切口,系统梳理AI在文旅行业的技术演进、商业逻辑、创新场景与规模化挑战,展望人机共生时代的未来图景,为行业提供兼具技术深度与人文温度的思考框架。

一、外骨骼机器人:登山革命背后的技术跃迁

1.1 🦾 仿生机械与AI算法的交响曲

1.1.1 传感革命:精准感知与意图识别

外骨骼机器人的技术内核,是一场多学科交叉的精密共舞。首先,传感器技术的突破为设备的智能化提供了坚实基础。足底压力传感器以200Hz的高频率捕捉步态相位,能够实时感知用户的每一个动作细节。与此同时,肌电传感器(EMG)实时监测肌肉电信号,精准识别用户的运动意图。两者协同工作,误差控制在±5%以内,为后续的智能决策提供了高质量的数据输入。

1.1.2 决策中枢:边缘计算与AI模型的极速响应

在数据采集的基础上,外骨骼机器人配备了强大的决策中枢。边缘计算设备搭载轻量化AI模型(如TensorFlow Lite),能够在0.1秒内完成步态预测、地形分析与助力决策三阶运算。这种极速响应能力,确保了设备在复杂地形和多变环境下的稳定性与安全性。

1.1.3 动力系统:高效输出与轻量化设计

动力系统方面,无刷电机与谐波减速器的组合,实现了高达40N·m的扭矩输出,相当于为双腿加载了一对“隐形登山杖”。碳纤维框架的应用,使整机重量突破1.8kg极限,极大提升了穿戴的舒适性和续航能力。

1.2 🌟 从医疗康复到景区服务的场景进化

1.2.1 技术产品化的路径演进

泰山景区的外骨骼租赁服务,展现了技术产品化的经典路径。最初,外骨骼机器人主要应用于医疗康复领域,帮助下肢功能障碍患者进行康复训练。随着技术的成熟和成本的下降,外骨骼逐步向消费级市场渗透,成为景区服务的新宠。

1.2.2 典型企业的产品迭代

以深圳肯綮科技为例,其产品迭代路线极具代表性。通过引入航空级钛合金关节、开发自适应地形算法库,将设备故障率从初代的12%降至1.8%,实现了从实验室到景区的关键跨越。设备不仅具备更强的环境适应性,还能通过OTA(空中下载)实现算法的远程升级,极大提升了用户体验和运维效率。

1.2.3 场景适配与服务创新

消费级外骨骼在景区的应用,不仅限于登山助力,还拓展到景点讲解、紧急呼救等多元化服务。通过与景区管理系统的深度集成,外骨骼设备能够实时获取游客位置、健康状态等信息,为景区安全管理和个性化服务提供数据支撑。

二、银发经济遇上科技平权:市场爆发的底层逻辑

2.1 👴 3.1亿老年人的登山自由

2.1.1 适老化科技的商业价值

中国已进入深度老龄化社会,3.1亿老年人对健康、出行、社交等方面的需求日益增长。泰山景区数据显示,外骨骼用户中62%为60岁以上人群。设备使用后,平均登山耗时缩短40%(从5.2小时降至3.1小时),膝关节压力峰值降低52%(通过力学传感器实测),二次消费增长27%(餐饮、纪念品等)。这印证了“适老化科技”的商业价值——当技术真正解决银发群体的核心痛点(如体力衰退、安全焦虑),便能激活沉睡的消费力。

2.1.2 用户体验与口碑效应

外骨骼设备的普及,不仅提升了老年游客的登山自由,也带动了家庭出游、亲子陪伴等新型旅游需求。许多用户在体验后,通过社交媒体分享登山经历,形成了强烈的口碑传播效应。景区管理方也通过数据分析,优化服务流程,提升整体运营效率。

2.2 💡 租赁模式破解商业化魔咒

2.2.1 商业模式对比矩阵

对比传统销售模式,景区租赁展现出惊人爆发力:

2.2.2 联盟共享与数据飞轮

黄山景区联合10家山岳型景区成立“智慧登山联盟”,通过设备共享将单日租赁成本降低34%,形成“用户数据共享—算法优化—体验提升”的飞轮效应。联盟成员通过统一采购、标准化运维、数据互通,实现了规模效应和技术协同,推动了外骨骼设备的快速普及和持续创新。

2.2.3 用户数据驱动的服务升级

租赁模式下,景区能够收集大量用户行为数据,为算法优化和服务创新提供坚实基础。例如,通过分析用户的登山路线、停留时长、消费偏好等数据,景区可以精准推送个性化服务,提升游客满意度和复购率。

三、AI+文旅:从体力增强到文化重构的创新图谱

3.1 🧠 智能行程规划的“读心术”

3.1.1 多模态交互与个性化推荐

AI正在颠覆传统旅游决策模式,其核心技术突破体现在多模态交互和个性化推荐。用户可以通过语音、文字、图片等多种方式输入需求,如“我想看秋天的红叶,预算3000元,带父母出行”。AI系统能够理解复杂的语义信息,结合用户历史行为和偏好,生成高度个性化的行程方案。

3.1.2 动态优化与实时响应

动态优化引擎实时整合交通拥堵、天气变化、景区客流等多维数据,每小时更新行程方案,确保用户获得最佳出行体验。AI还能够根据用户的实时反馈,自动调整行程安排,实现“千人千面”的智能服务。

3.1.3 消费链打通与一站式服务

AI系统与本地生活服务平台API对接,实现门票、酒店、特色餐饮等一键预订,打通了旅游消费全链路。用户无需切换多个平台,即可完成从行程规划到消费支付的全流程操作,大大提升了便利性和满意度。

3.1.4 典型案例

马蜂窝“AI小蚂旅行助手”日均生成10万份行程,用户留存率提升45%。

飞猪“问一问”方言识别准确率达92%,覆盖15种地方方言,极大提升了下沉市场的服务能力。

3.2 🎭 虚实交融的沉浸式革命

3.2.1 技术指标与体验升级

AI+XR技术正重新定义“在场感”,关键技术指标包括时延、空间定位精度和内容生成速度。

3.2.2 创新实践

敦煌莫高窟第220窟数字化项目,通过3.4亿像素扫描+AI修复,实现壁画毫厘级还原。游客可通过VR设备“穿越”千年,沉浸式体验敦煌艺术的独特魅力。

无锡拈花湾《禅行》夜游项目,AI实时生成3万帧动态光影,游客行为触发场景变化,打造“人景互动”的沉浸式体验。

3.2.3 文化IP与数字孪生

AI+XR不仅提升了游客体验,还为文化IP的数字孪生和活化提供了新路径。通过高精度建模、AI修复、虚拟导览等手段,传统文化遗产得以在数字空间中“永生”,为后代留下宝贵的文化记忆。

3.3 🤖 数字人导游的“情感计算”

3.3.1 多模态感知与智能应答

新一代AI导览员突破机械应答,实现多模态感知。通过摄像头识别游客年龄、表情、手势,动态调整讲解策略,提升互动体验。

3.3.2 知识图谱与专业问答

AI导游接入200+专业数据库,能够准确回答游客的各类问题,回答准确率高达98.7%。无论是历史典故、地理知识,还是美食推荐、交通指引,AI都能给出权威、详实的解答。

3.3.3 文化人格与本地化体验

为提升文化体验,AI导游还具备文化人格塑造能力。例如,西湖导览员“小西”采用宋代服饰、吴侬软语声线,深受游客喜爱,好评率高达91%。

3.3.4 数据印证

故宫博物院AI导览日均服务2.3万人次,替代30%人工岗位,极大缓解了人力短缺问题。

黄山迎客松数字人“小松”上线后,二次游览率提升18%,带动了景区复购和口碑传播。

四、规模化挑战:在理想与现实之间

4.1 ⚙️ 技术瓶颈的“三重门”

4.1.1 续航焦虑

登山场景下,外骨骼设备需持续工作8小时以上,现有固态电池能量密度仅350Wh/kg,难以满足长时间高强度使用需求。电池重量与续航能力的平衡,成为制约设备普及的关键瓶颈。

4.1.2 算法泛化

面对青石板、积雪、陡坡等20+种复杂地形,外骨骼设备需建立超20TB步态数据库,实现算法的泛化与自适应。数据采集、标注与模型训练的高成本,成为算法升级的主要障碍。

4.1.3 人机耦合

长时间穿戴外骨骼可能引发皮肤过敏、压疮等健康问题。现有材料透湿率仅800g/m²/24h,难以满足高温高湿环境下的舒适性需求。材料创新与人体工学设计亟需突破。

4.1.4 突破路径

华为与中科院合作研发石墨烯基电池,能量密度突破500Wh/kg,有望显著提升设备续航能力。

建立全国山岳地形库,通过联邦学习实现多景区算法共享,降低数据采集与模型训练成本。

推动新型柔性材料研发,提升设备的透气性与舒适性,减少健康风险。

4.2 💰 成本困局与产业协同

4.2.1 成本结构分解

以8000元终端价为例,消费级外骨骼成本构成如下:

成本结构分解(以8000元终端价为例)

4.2.2 降本增效的破局之道

景区联合采购(黄山联盟年采购量超5000台,成本降低22%),通过规模效应压缩供应链成本。

硬件标准化(制定6类接口标准,维修成本降低40%),提升设备的可维护性和兼容性。

推动核心零部件国产化,降低对进口高端元器件的依赖,提升产业链自主可控能力。

4.2.3 产业协同与生态构建

外骨骼设备的规模化落地,需要芯片、传感器、材料、算法、运维等多环节的协同创新。政府、企业、科研机构应共同推动标准制定、技术攻关和产业生态建设,形成良性循环。

4.3 🔒 数据伦理的“达摩克利斯之剑”

4.3.1 敏感数据类型

外骨骼运营产生的敏感数据类型包括:

生物特征数据(步态、肌电、心率)

行为轨迹数据(停留时长、消费偏好)

健康评估数据(疲劳度、运动风险预测)

4.3.2 数据防护体系

联邦学习架构:数据不出景区,模型云端更新,保护用户隐私。

区块链存证:用户授权记录不可篡改,提升数据安全性和可追溯性。

差分隐私:添加噪声保护个体数据,防止数据被恶意利用。

4.3.3 法规与伦理建设

随着数据采集与应用的深入,亟需完善相关法律法规,明确数据采集、存储、使用的边界和责任。行业应建立自律机制,制定《增强型旅游设备应用公约》,防止技术滥用和隐私侵犯。

五、未来图景:当文旅遇见通用人工智能

5.1 🌐 从专用AI到AGI的跃迁

5.1.1 关键技术演进路径

未来5年,AI在文旅行业的演进路径大致如下:

2024-2025:多模态大模型(如GPT-5级)接入文旅系统,实现更自然的人机交互和智能决策。

2026-2027:具身智能实现跨场景服务连续性,AI能够理解和适应不同场景下的用户需求。

2028-2030:神经拟态芯片突破能效比瓶颈,推动AI设备的普及和性能提升。

5.1.2 场景预言

外骨骼自动学习用户习惯,提前预判体力临界点,实现个性化助力和健康预警。

AI导游深度理解文化背景,与游客展开哲学对话,提升文化体验的深度和温度。

智能行程规划系统能够根据用户的实时情绪和健康状态,动态调整行程安排,实现“懂你所需,予你所想”。

5.2 🧬 生物融合的终极形态

5.2.1 前沿技术交叉

柔性电子皮肤:监测肌肉状态,动态调节助力曲线,实现人机一体化。

脑机接口:意念控制设备,消除操作延迟,提升交互效率和体验自然度。

基因编辑:短期提升运动耐力,拓展设备使用边界,为特殊人群提供定制化服务。

5.2.2 伦理边界与社会共识

随着技术的不断进步,生物融合设备的伦理边界日益模糊。行业和社会需共同制定《增强型旅游设备应用公约》,明确技术应用的底线和红线,防止技术滥用和社会分化。

5.2.3 人机共生的未来愿景

未来,文旅行业将进入人机共生时代。AI不仅是工具,更是伙伴和引路人。技术的终极目标,不是取代人类,而是赋能每一个人,让更多群体获得触摸文明、体验世界的机会。

结语:在比特与原子之间寻找平衡

当泰山挑山工与穿戴外骨骼的游客在山道相遇,两个时代的劳动智慧完成无声对话。AI不是要取代人对自然的敬畏,而是让更多群体获得触摸文明的可能。这场技术革命的关键,在于始终保持对文化本真的敬畏——算法可以优化路径,但不能计算日出的震撼;传感器能监测体征,却无法量化心灵的震颤。唯有如此,科技才能真正成为人文精神的放大器。

文旅行业的未来,是技术与人文的深度融合,是效率与价值的动态平衡。外骨骼的火爆只是冰山一角,AI正在重写文旅的底层代码。面对技术的无限可能,我们更应坚守文化的初心,让科技成为人类文明进步的助推器,而非终极目标。

💬 【省心锐评】

“外骨骼的火爆是冰山一角,AI正在重写文旅底层代码。但记住:技术解决效率,文化定义价值。”

.png)

评论