【摘要】“万物皆可RWA”并非现实,香港产业白皮书揭示了优质RWA资产需跨越价值稳定性、法律确权清晰性与链下数据可验证性三大核心门槛,为识别真正潜力的代币化资产提供了关键框架。

引言

现实世界资产(RWA)代币化,这个听起来就充满未来感的词汇,正以前所未有的速度,试图在区块链的数字世界与我们身处的物理世界之间架起一座坚实的桥梁。一时间,市场上弥漫着一股乐观甚至狂热的气氛,“万物皆可RWA”的口号不胫而走,仿佛从一栋房子到一杯咖啡,都能被铸造成链上的数字代币,自由流转。

但是,当热潮逐渐褪去,冷静的思考开始浮出水面。2025年8月,一份由香港Web3.0标准化协会、香港理工大学等权威机构联合发布的《RWA产业发展研究报告·产业篇2025》,如同一声警钟,明确地向市场宣告,“万物皆可RWA”其实是一个伪命题。这份报告并非要给RWA泼冷水,而是试图为这个新兴赛道厘清边界,挤出泡沫,指明一条更具可行性的发展路径。它系统性地提出了筛选优质RWA资产的三大核心门槛,为所有从业者和投资者提供了一套可信的“试金石”。

这篇文章将深入解读这份白皮书的核心思想,带你穿透喧嚣的表象,理解为何有些资产能成为RWA的宠儿,而另一些则步履维艰。我们将通过详实的案例对比,为你构建一个实用的RWA项目评估框架,帮助你在这场深刻的金融变革中,识别真正的价值所在。

一、📜 价值稳定性 — RWA代币的定海神针

%20拷贝-vhaa.jpg)

RWA的核心逻辑,是将链下资产的价值映射到链上代币。如果这个价值之源本身就是波涛汹涌、难以捉摸的,那么链上的代币不过是无根之萍,随时可能崩塌。所以,价值稳定性,成为了优质RWA资产必须迈过的第一道,也是最基础的一道门槛。

1.1 什么是价值稳定性?

价值稳定性,并不仅仅指资产价格的波动率低。它是一个综合性的概念,包含了以下几个层面。

可预测的价值基准。资产本身需要有一个公允、透明且被广泛认可的估值方法。投资者能够清晰地知道,他们手中的代币背后,到底锚定了多少实实在在的价值。

较低的内在波动性。资产的价值不应因市场情绪、短期炒作或难以预测的事件而发生剧烈变化。它需要有内在的价值支撑,比如稳定的现金流、强大的信用背书或稀缺性。

良好的市场流动性。在传统市场中,资产本身就应该具备一定的流动性,这意味着它能够相对容易地被买卖和定价。这为链上代币的流动性提供了基础保障。

这道门槛之所以至关重要,是因为它直接关系到投资者的信心,尤其是机构投资者的信心。机构资本是推动RWA走向主流的关键力量,而他们最看重的就是确定性和风险控制。一个价值飘忽不定的RWA代币,很难被纳入他们的投资组合,更不可能在DeFi协议中充当高级别的抵押品。

1.2 稳定性的“优等生”

在现实世界中,确实存在一批天生就适合RWA的“优等生”,它们完美地契合了价值稳定性的要求。

国债与优质债券。特别是像美国国债这样的主权债券,被誉为全球金融市场的“无风险资产”。它们有国家信用背书,票息和到期日都是确定的,价格在公开市场高度透明。这使得代币化国债的价值锚定异常坚实。

黄金。作为数千年来的价值储存手段,黄金的价值共识深入人心。虽然金价有波动,但其作为避险资产的属性,决定了它的价值相对稳定,并且有全球统一的定价市场。

标准化的应收账款。来自大型核心企业、信用评级高的供应链金融资产,其未来的现金流是高度可预测的。只要风控得当,这类资产就能提供稳定且持续的回报。

部分新能源资产。例如,已经投入运营的充电桩、光伏电站。它们的商业模式清晰,能够产生持续且可预测的现金流(电费、充电服务费)。通过物联网设备,这些现金流数据还能被实时验证,进一步增强了其价值的稳定性。

1.3 稳定性的“挑战者”

与“优等生”相对的,是一些目前看来难以跨越这道门槛的“挑战者”。

艺术品与收藏品。这类资产的价值评估高度主观,“情人眼里出西施”。一幅画的价值可能因某位评论家的文章而一夜飙升,也可能因市场风向的转变而无人问津。缺乏公允的价值标准,使得其RWA代币的定价极为困难。

初创公司股权。未上市公司的股权估值复杂,且公司经营面临巨大的不确定性。其价值可能在数月内增长百倍,也可能瞬间归零。这种高波动性显然不符合RWA对稳定性的要求。

大宗农产品。虽然有期货市场,但农产品的现货价值受到天气、病虫害、政策等多重不可控因素的影响,价格波动剧烈,难以作为稳定的价值锚。

二、⚖️ 法律确权清晰性 — 数字权益的“护身符”

如果说价值稳定性是RWA的“里子”,那么法律确权的清晰性就是它的“面子”和“骨架”。链上的代币终究只是一串代码,它所代表的对现实世界资产的权利,必须得到现实世界法律的承认和保护。否则,一切都是空中楼阁。

2.1 法律确权的核心要义

法律确权清晰性,意味着RWA代币的持有者,其所拥有的权利——无论是所有权、收益权还是债权——都必须是明确的、无争议的、且在法律上可强制执行的。这涉及到一整套复杂的法律结构设计。

一个设计精良的RWA项目,必须能清晰回答以下问题。

代币代表什么? 是资产的完整所有权,还是按比例的碎片化所有权?是获得资产产生的全部收益,还是固定比例的利息?

权利如何行使? 当我想赎回代币换回法币,或者当资产需要投票决策时,流程是怎样的?法律文件是否对此有明确规定?

风险如何隔离? 这是最关键的一点。如果RWA的发行方或托管方破产了,我持有的代币所对应的底层资产,是否能被有效隔离,不被列入破产清算财产?这就是所谓的破产隔离(Bankruptcy Remoteness)。没有这一条,投资者的权益就毫无保障。

2.2 产权的数字化映射

RWA的本质,是将物理世界中复杂的产权关系,通过法律和技术的手段,精准地映射到区块链的数字代币上。这个映射过程,必须严丝合缝,不能有任何模糊地带。

通常,这需要设立一个特殊目的实体(SPV)。资产的合法所有权被转移到这个SPV名下,SPV再以这些资产为基础发行代币。这样,SPV就像一个防火墙,将底层资产与发行方的运营风险隔离开来。投资者持有的代币,代表了对这个SPV中资产的权益。整个过程需要大量的法律文件、信托协议和监管备案来支撑。

2.3 实践中的法律迷宫

在实践中,不同类型的资产在法律确权上,面临的难度天差地别。

2.3.1 金融资产的坦途

债券、基金份额这类标准化的金融资产,其法律确权之路相对平坦。因为它们本身就诞生于一个成熟、规范的法律和金融体系中。

所有权登记清晰。这些资产的所有权通常在中央托管机构(如DTCC)有明确的电子记录。

法律框架成熟。证券法、信托法等为这些资产的转让、收益分配和风险隔离提供了现成的解决方案。

跨境协调相对容易。主流金融市场之间有成熟的法律协调机制。

所以,我们看到像贝莱德这样的传统金融巨头,切入RWA赛道时,首选就是美国国债。因为法律路径最清晰,合规成本最低。

2.3.2 不动产的荆棘路

房地产,这个总价值高达数百万亿美元的庞大市场,一直被视为RWA的“圣杯”。但是,它的法律确权之路却布满了荆棘。

属地性极强。每个国家,甚至每个地区的房产登记制度、产权转让流程、税收政策都截然不同。一个在美国适用的RWA法律结构,搬到欧洲或亚洲可能完全行不通。

产权登记复杂。房产的产权登记依赖于政府的登记系统,这个系统是中心化的,且通常是纸质或半电子化的。如何将链上的代币状态与这个链下系统实时、合法地同步,是一个巨大的技术和法律挑战。

跨境执行困难。如果一个中国的投资者,通过代币持有了美国的一处房产的部分权益,当发生纠纷时,法律的适用和判决的执行会变得异常复杂。

这正是为什么像美国的RealT这类房地产RWA项目,虽然在降低投资门槛上做出了有益探索(例如,最低50美元即可投资),但至今仍未实现大规模推广。它们在法律合规上的开销巨大,且每进入一个新的地区,都必须重新设计一套本地化的法律方案。

三、🔗 链下数据可验证性 — 连接现实与数字的信任之桥

%20拷贝-casr.jpg)

区块链是一个确定性的、封闭的系统。它本身无法感知外部世界的变化。智能合约只能根据链上已有的数据来执行。这就引出了RWA的第三大门槛,也是技术实现上最具挑战的一环,链下数据可验证性。

3.1 “数据孤岛”的困境

RWA代币的价值,完全依赖于其锚定的链下资产的真实状态。这栋房子是否还完好无损?这批货物是否已经运抵港口?这个充电桩今天产生了多少度电的收入?这些关键信息都存在于链下。

如果这些链下数据无法被真实、及时、防篡改地传输到链上,那么RWA的整个信任基础就会动摇。一个简单的例子,如果一个基于应收账款的RWA项目,其底层账款已经逾期,但链上数据没有及时更新,投资者就可能基于错误的信息做出决策,从而蒙受损失。这就是所谓的“预言机问题”(Oracle Problem)在RWA领域的具体体现。

3.2 搭建信任之桥的技术方案

为了解决数据孤岛的困境,行业正在探索多种技术方案,试图在链下物理世界和链上数字世界之间,搭建起一座座可靠的信任之桥。

3.2.1 物联网 (IoT) 的实时感知

对于那些能产生持续运营数据的物理资产,物联网技术是绝佳的解决方案。

以朗新集团的充电桩RWA项目为例。每个充电桩都安装了内置的物联网传感器,可以实时采集用电量、充电时长、收入等数据。这些数据通过加密通道,被直接发送到区块链上,触发智能合约进行自动化的收益分配。整个过程无人为干预,数据高度透明且可追溯。协鑫能科的光伏电站RWA项目也是同理,通过传感器实时监测发电量,保证了现金流数据的真实可信。

3.2.2 预言机 (Oracles) 的数据喂价

对于金融资产,其关键数据(如价格、利率)存在于各大金融数据提供商(如彭博、路透)的数据库中。预言机网络(如Chainlink)的作用,就是作为去中心化的数据中间件,从多个可信的数据源获取信息,经过聚合和验证后,安全地“喂”给链上的智能合约。代币化美国国债的每日净值计算,就高度依赖于这类预言机服务。

3.2.3 第三方审计的信用背书

对于一些状态变化不频繁的静态资产,比如房地产或仓库里的货物,可以引入独立的第三方审计机构。审计师会定期对资产进行实地核查,并出具审计报告。这份报告的摘要或哈希值可以被上传到链上,作为资产状态的证明。这虽然不是实时的,但为资产的真实性提供了一层重要的信用背书。

3.3 数据验证的反面教材

反过来看,那些数据难以采集、容易被篡改,或者高度依赖人工录入的资产,就很难满足RWA对数据可验证性的高要求。比如,一个基于农业收成的RWA项目,如何精确、防欺诈地将成千上万亩农田的产量数据上链?一个基于二手车租赁的RWA项目,如何保证每辆车的里程数和车况数据不被篡改?这些都是数据验证上亟待解决的难题。

四、📊 案例深度剖析 — 冰与火之歌

理论的探讨最终要回归实践的检验。通过对比RWA领域的成功典范与仍在挣扎的探索者,我们可以更直观地理解这三大门槛的现实意义。

4.1 成功典范:当确定性遇上区块链

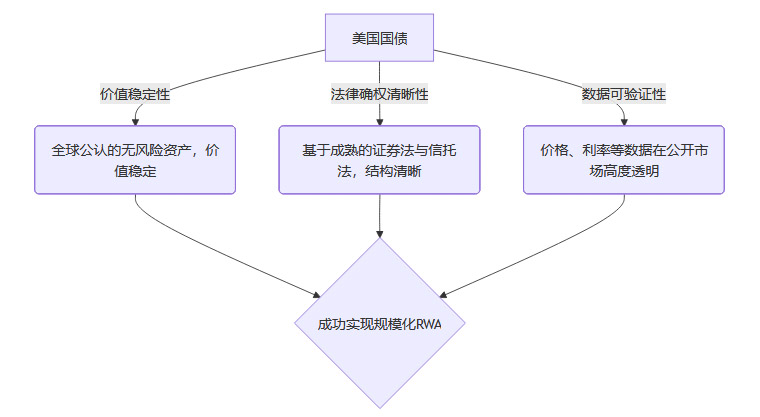

4.1.1 代币化美国国债

以贝莱德的BUIDL基金、Ondo Finance的OUSG和MatrixDock的sTBT为代表的代币化美债产品,无疑是当前RWA赛道最耀眼的明星。它们之所以能迅速崛起,正是因为它们在三大门槛上都交出了近乎满分的答卷。

让我们用一个表格来清晰地审视它们如何满足三大标准。

这些产品不仅为加密世界的用户提供了一个合规、稳定生息的渠道,也为传统金融机构展示了一条清晰的“上链”路径。

4.1.2 新能源与供应链金融

这类资产的成功,则展示了技术如何赋能实体资产,帮助其跨越数据验证的门槛。

朗新集团充电桩RWA。该项目将充电桩未来产生的收益权作为底层资产进行代币化融资。其成功的关键在于,通过物联网技术,每一笔充电订单、每一分钱的收入都实现了实时上链和自动分账。这极大地增强了资产的透明度,让投资者可以清晰地看到自己投资的资产正在如何产生回报,从而吸引了高效的融资。

供应链金融资产。基于核心企业信用的应收账款,通过区块链技术进行确权和流转。核心企业在链上确认债务,这个数字凭证就可以被供应商用来融资。整个过程中的票据流转、贸易背景都记录在链上,不可篡改,解决了传统供应链金融中信息不对称和信任成本高的问题。

4.2 挑战重重:房地产RWA的现实骨感

与上述成功案例形成鲜明对比的,是房地产RWA的艰难探索。尽管市场巨大,但它在三大门槛面前却显得步履蹒跚。

4.2.1 RealT的探索与困境

美国的RealT是房地产RWA领域的先行者,它通过将房产所有权封装在一家有限责任公司(LLC)中,然后将LLC的股权代币化,实现了房产的碎片化投资。这无疑是一项伟大的创新。

但是,它的发展也暴露了房地产RWA面临的深层次困境。

法律确权依旧复杂。虽然通过LLC结构在法律上实现了闭环,但这个结构本身就很重,每处理一处房产,就需要设立一个新的LLC,法律和行政成本高昂。而且,这种模式很难跨越国界进行复制。

估值与流动性难题。房产的估值具有很强的主观性和地域性,不像国债有全球统一定价。RealT代币的交易主要依赖于其内部市场或少数去中心化交易所,交易深度有限。虽然代币化理论上能提升流动性,但如果底层资产本身就是非流动的,那么代币的流动性也很难凭空产生。

链下数据透明度不足。房产的维护状况、租金收取情况、周边社区变化等关键数据,目前仍高度依赖项目方的人工披露,缺乏自动化、可信的验证机制。这为潜在的道德风险留下了空间。

房地产RWA的探索远未结束,但它的案例清晰地告诉我们,仅仅将资产“上链”是不够的。如果不能从根本上解决价值评估、法律确权和数据验证这三大难题,RWA就可能只是一个美好的概念。

五、🧭 投资启示 — RWA项目的实战评估框架

%20拷贝-rcuj.jpg)

香港白皮书的发布,最重要的意义在于为市场参与者提供了一套去伪存真、识别价值的工具。基于其提出的三大门槛,我们可以构建一个简单而实用的RWA项目评估框架。

5.1 建立你的评估清单

当你面对一个新兴的RWA项目时,不要被其天花乱坠的宣传所迷惑,不妨拿出这张清单,逐项进行审视。

资产底层质量如何?(价值稳定性)

底层资产是什么?是国债、黄金,还是艺术品、初创股权?

它有稳定、可预测的现金流吗?

它的估值方法是否公开、透明、被广泛认可?

法律结构是否健全?(法律确权清晰性)

代币代表的具体法律权利是什么?

项目是否有清晰的法律文件和合规路径?

是否有有效的破产隔离机制来保护投资者?

项目是否在合规沙盒或受监管的平台下运作?

数据通路是否可信?(链下数据可验证性)

链下关键数据是如何采集和上链的?

是依赖物联网、预言机等自动化技术,还是依赖人工录入?

是否有独立的第三方机构对数据进行验证或审计?

数据上链的流程和结果是否对所有投资者透明?

5.2 警惕潜在的风险

运用这个框架,你就能更容易地识别出那些高风险的RWA项目。

警惕高波动资产。对于那些锚定艺术品、农产品等高波动、难估值资产的RWA项目,要保持高度警惕。

警惕法律模糊地带。如果一个项目对其法律结构语焉不详,或者无法清晰解释破产隔离机制,这通常是一个危险信号。

警惕数据黑箱。如果一个项目的数据来源和验证机制不透明,投资者就如同在黑箱中摸索,无法真正评估风险。

结语

“万物皆可RWA”是一个激动人心的愿景,但它并非当下的现实。香港首份RWA产业白皮书的深刻洞见,为整个行业的发展划定了一条清晰而理性的边界。RWA的真正魔力,不在于将所有东西都搬上链,而在于为那些合适的资产插上区块链的翅膀,释放其沉睡的流动性与价值。

这些合适的资产,必须能够稳稳地跨越价值稳定性、法律确权清晰性、以及链下数据可验证性这三座大山。国债、黄金、优质新能源资产等已经证明了这条路径的可行性。而房地产等更复杂的领域,则需要更多的法律创新和技术突破。

对于投资者和建设者而言,现在要做的不是盲目追逐每一个RWA概念,而是沉下心来,以三大门槛为标尺,去筛选、去评估、去建设。只有这样,我们才能抓住RWA产业真正的结构性机遇,推动一个更加高效、透明、普惠的“链上价值互联网”愿景,一步步走向现实。

📢💻 【省心锐评】

RWA的本质不是万物上链,而是价值筛选。跨不过三大门槛的资产,其代币化不过是数字世界的又一个泡沫,中看不中用。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-tagx.jpg)

评论